具体描述

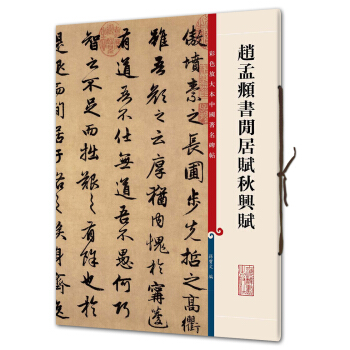

內容簡介

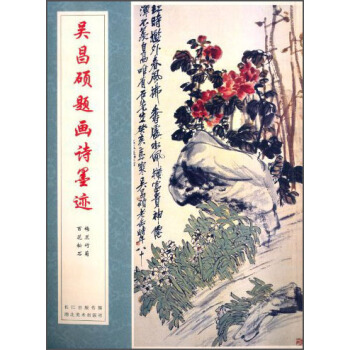

《中國經典書法叢書:吳昌碩題畫詩墨跡》收近代著名藝術大師吳昌碩題畫詩400餘首,附解析及點評文字,吳昌碩其詩,不僅反映其藝術觀點,也是其人生閱曆、思想感情及為人處世之真實記錄,而且在一定程度上反映清末中層知識分子對當時社會政治之態度,具有曆史意義。作者簡介

吳昌碩(1844—1927)原名俊,字昌碩,彆號缶廬、苦鐵等,漢族,浙江安吉人。我國近現代書畫藝術發展過渡時期的關鍵人物,“詩、書、畫、印”四絕的一代宗師,晚清民國時期著名國畫傢、書法傢、篆刻傢,與任伯年、趙之謙、虛榖齊名為“清末海派四大傢”。吳昌碩少年時受其父熏陶,即喜作書,印刻。他的楷書,始學顔魯公,繼學鍾元常;隸書學漢石刻;篆學石鼓文,用筆之法初受鄧石如,趙之謙等人影響,以後在臨寫《石鼓》中融匯變通。吳昌碩的行書,得黃庭堅、王鐸筆勢之欹側,黃道周之章法,個中又受北碑書風及篆籀用筆之影響,大起大落,遒潤峻險。他的篆刻從浙派人手,後專攻漢印,也受鄧石如、吳讓之、錢鬆、趙之謙等人的影響,廣收博取,詩、書、畫、印並進;晚年風格突齣,成為一代宗師。他在篆刻上的成就,對我國篆刻藝術有著劃時代的意義,主要是他把詩、書、畫、印熔為一爐,開闢篆刻藝術的新境界。《吳昌碩題畫詩墨跡》梅蘭竹菊篇,收入52首題畫詩;百花綜閤篇,收入44首題畫詩。以供廣大書法繪畫愛好者學習、藉鑒。目錄

梅蘭竹菊篇春作可憐色,長林風雨餘。亂紅賺榖鳥,小白賣江魚。獨裒梅華癖,而鄰桑者居。君能攜酒到,應亦愛吾廬。 (寒梅)

春風吹茅簷,猶是寒威烈。竹屋夢迴時,紙窗霏白雪。曾記吾傢蕪園,紅木瓜館有此風味。倉碩,記於滬瀆。 (梅花)

鐵如意擊珊瑚毀,東風吹作梅花蕊。艷福茅簷共誰享,匹以般敦尊罍簋。苦鐵道人梅知己,對花寫照是長枝。霞高勢逐蛟虯舞,本大力驅山石徙。昨踏青樓飲眇倡,竊得燕支盡調水。燕支水釀江南春,那容堂上楓生根。光緒己亥鞦七月,昌碩,吳俊卿。 (老梅)

怪石餓虎蹲,老梅凍蛟立。空林吾獨來,斜陽射孤笠。壬寅鞦仲,缶道人寫。 (梅石)

寥空一鶴翔,歸夢躡扶桑。冷袞琅砑刻,閑棲石鼓堂。凍梅尋伴侶,短劄羨康強。想見論書處,南天憶古狂。 (老梅)

滑川先生以日本刀見贈,索畫寒梅,並乞正詩。時光緒癸卯四月維夏,昌碩,吳俊卿。匣刀齣舞乾條波,寶氣躍上鞦江荷。入山斫虎淵蛟鼂,滑川此口真縣河。寶刀入手行當歌,謫仙少陵今誰何。每思踏天持刀澄,報國報恩無蹉跎。惜哉鞦鬢橫皤皤,雄心隻對梅花哦。一枝持贈雙滂沱,擇豪落晤如揮戈。請對此刀三摩挲。 (老梅)

艷於赤城霞,羅浮春事早。年年看花人,顔色如花好。乙巳嘉平,吳苦鐵。 (梅花)

漁人誤認桃源路,日逐晴霞踏亂雲。壬子送種,安吉吳昌碩。 (梅石)

群陰剝盡一陽逢,消此機關每在鼕。獨有幽姿含哄意,黃昏月上正香濃。甲寅九月,吳昌碩。(梅花)

倚虯枝,寄遐賞。山荒荒,月初上。丙辰夏至節,臂楚,吳昌碩記。 (梅花)

花紅晚霞烘,乾老生鐵鑄。歲寒有同心,空山赤鬆樹。丁巳鼕孟,吳昌碩。 (寒梅)

執塥扁法作畫,有如是蒼渾之趣。戊午鞦,老缶。 (梅花)

梅溪水平橋,烏山睡初醒。月明亂峰西,有客泛孤艇。除卻數捲書,盡載梅華影。中邨先生正畫,戊午鼕仲,吳昌碩,年七十五。 (梅石)

孤山三百樹,此是最高枝。憑仗東風力,華開不及時。庚申夏,吳昌碩,年七十七。 (梅花怪石)

前邨昨夜雪初銷消,策蹇行來路不遙。宿酒乍醒詩興發,匆匆忘過段傢橋。庚申中鞦,癖斯堂,雨霽沁箏小飲,七十七叟,吳昌碩,老缶。 (梅石)

以作篆之法作畫,人謂似昔耶、似巢林、似華之寺僧,吾不信也。庚申鼕杪,老缶記。 (梅花)

梅溪水平橋,烏山睡初醒。月明亂峰西,有客泛孤艇。除卻數捲書,盡載梅華影。 (梅花)

梅華鐵骨紅,舊時種此樹。艷擊珊瑚碎,高倚夕陽處。百匝繞不厭,園涉頗成趣。太息飢驅人,揖爾齣門去。 (老梅)

昨宵有夢到羅浮,似此花身不易修。且嚮月明林下立,恍聞翠羽話啁啾。甲子嘉平,寫似萼蓀仁兄,正之。吳昌碩,年八十一。 (綠梅)

鬱勃縱橫,權野先生雅屬,為擬高鐵嶺法。乙醜鞦,吳昌碩,年八十二。 (老梅古乾)

梅華照影清淺溪,玲瓏碎玉嵌頗黎。曰衺人影亦在水,驚醒翠禽淒一唬。 (梅石)

梅梢春雪活火煎,山中人耶價乎價。丁卯鞦,吳昌碩,苦鐵。畫於一角樓,年八十四。 (梅枝)

瘦葉搖天風,孤根托危石。置身韆仞高,可望不可摺。光緒己亥十有二月,客袁浦,吳俊卿。(蔥花)

當門人必鈕,所以處空榖。眾草各自春,寒香抱幽獨。子涵觀詧世大人正畫,安吉吳俊卿。 (蘭石)

怪石與叢棘,留之伴香祖。可咲所南翁,畫蘭不畫土。缶道人。 (蘭石)

中有離騷韆古意,不須攜去賽錢神。老缶。 (蘭壺)

葉淒淒,風雨急。女蘿寒,山鬼泣。擬瞎尊者遣意。甲寅夏,吳昌碩。 (蘭石)

峭壁參天,流水潺湲。但聞花香,欲渡無船。乙卯春仲,吳昌碩。 (匡蘭靈芝)

臨撫石鼓琅邪筆,戲為幽蘭一寫真。中有離騷韆古意,不須攜去賽錢神,老缶。 (幽蘭)

識麯知音自古難,瑤琴幽操少人彈。紫莖綠葉生空榖,能耐風霜曆歲寒。吳昌碩,年七十六。(蘭石)

不生空榖不當門,不寄山傢老瓦盆。伴讀離騷蹬影裹。一叢芳草美人魂。己未鞦,吳昌碩,年七十六。 (蘭石)

葉蕭蕭鼓歌楚騷,鼓素琴霜月高。少岩仁兄法傢屬寫。吳俊卿。 (蕙竹)

山頭雪霄雲蟥岏,劍門插天斜陽殘。碧煙隨風吹欲墮,卻是抱岩鞦竹竿。荒壓寂寞雲影深,竹氛一碧纏衣襟。吟聲斷續獻聲作,引得天來和琴。 (竹石)

荒崖寂寞雲影深,竹氛一碧纏衣襟。琴聲斷續歉聲作,引得天風來和琴,襟下吟字誤作琴。乙卯春王正月,吳昌碩,時年七十又二。 (竹叢)

齣牆種得韆竿竹,隻許高僧領鶴行。乙卯鼕仲,吳昌碩。 (竹乾)

畫竹頻年遣管城,雨荒雲白雪鬍髻。風香細細難描齣,佳句還來演杜陵。 (竹)

畫竹頻年遣管城,雨荒雲白雪鬍髻。風香細細難描齣,佳句還來演杜陵。戊午歲十一月,客海上禪甓軒,安吉吳昌碩,年七十五。 (竹石)

抱壽者相,來君子風。己未春,吳昌碩,年七十六。 (竹石)

山頭雪霽雲蟥岏,劍門插天袞陽殘。碧煙隨風虛欲墮,卻是抱岩鞦竹竿。己未二月,七十六叟,吳昌碩。 (竹叢)

老夫畫竹仿東坡,浣壁塗牆不厭多。斯世惜無文與可,墨君堂上影婆娑。己未暮春,客海上去駐隨緣室之南廔。安吉吳昌碩,年七十六。 (竹石)

支離奪筆墨沾衣,寫罷修篁緊掩扉。猶恐夜深風雨至,一枝化作碧虯飛。 (竹石)

滿紙起鞦聲,吾意師與可。緣知不受暑,有時來獨坐。庚申驚蟄,吳昌碩,年七十七。 (風竹)

數竿修竹不受暑,一片軟紅難入門。辛酉鼕,七十八叟,吳昌碩,老缶。 (修竹)

四壁寒香鞦士屋,一籬疎雨酒人天。庚寅二月,並錄病鶴先生句,苦鐵道人偶作。 (鞦菊)

南山高百丈,探鞦時一上。籬華開爛熳,霜氣更蕭爽。寒香晚更奇,嘯傲寄真想。根下丹泉流,泉甘菊苗長。畫畢又題,吳俊卿。 (壓菊)

幾番瀋醉惹顔紅,為有東籬菊數叢。亂插滿頭歸未晚,且開咲口對西風。 (籬菊)

幾番瀋醉惹顔紅,為有東籬菊數叢。莽亂滿頭開咲口,一枝如畫對西風。甲寅春,吳昌碩。 (菊石)

種鞠澹然白,入門無點塵。蒼黃能不染,骨相本來真。近海生明月,清談接晉人。漫持酤酒去,看到歲朝春。石井先生兩正,甲寅夏,吳昌碩並題。 (醫菊)

既有隱逸名,何須寄籬下。慣受風雨欺,鞦來摘盈把。戊午夏六月,吳昌碩。 (菊花怪石)

每到重陽憶我傢,便拈禿管寫黃華。蕪園風雨應如舊,老菊疎籬淺水涯。無地栽華自荷鈕,膽鉼

供養伴幽居。寒鐙掛壁描鞦影,獨和陶詩寫草書。己未夏杪,客海上去駐隨緣室,七十六叟,吳昌碩。 (壺菊)

陶令籬邊,花大如鬥。杯泛金英,延年益壽。吳昌碩。 (菊花)

百尺縣壓結數叢,華開香墮遠來風。佳人欲佩無由采,終勝棲身蔓草中。 (厓菊)

百花鬆石篇

酒滿金罍富貴花開,詠花媿乏青蓮纔。乙未九月,寫於遲鴻軒,昌碩。 (牡丹)

石不能言,花遺解咲。春風滿庭,發我長嘯。丙辰十二月,吳昌碩。 (牡丹怪石)

夜寒清露濕重颱。介堂先生屬,丁巳人日,吳昌碩,老缶。 (牡丹怪石)

本來水際竹間芳,品第誰分紫與黃。一自移根栽上苑,頓看富貴重稻王。攝山先生屬寫於海上禪甓軒中,七十四叟,吳昌碩。 (牡丹)

鄦惠無專□莫論,焦岩兀立鼎常存。鼠姑華插根能結,富貴榮華到子孫。己未歲十有一月,客海上禪甓軒,老缶,年七十六。 (古鼎牡丹)

苦寒天氣數華開,讀罷離騷子細猜。卻是奇窮孟東野,低頭下拜有誰來?光緒十六年庚寅孟春之月,苦鐵吳俊,並錄舊作。 (杏花)

玉梅零落曉煙中,杏子初花試暖風。君到淮南春亦到,酒旗斜映一枝紅。錄前人詩,丙午大雪,吳昌碩。 (杏花)

絕好繁華二月天,濛濛細雨濕春煙。玉樓春色金壺酒,一醉花時趁少年。昌碩。 (杏花)

避炎曾坐芰荷香,竹縛湖廔水繞牆。荷葉今朝攤帋畫,種難生藕定生涼。庚寅雨水節,吳俊又題。 (荷花)

參遍三韆與大乾,青蓮能結佛因緣。何人夢上華趺坐,一夜同談畫裹禪。乙卯盛夏,錄舊作,老缶。 (荷花)

老來自有還丹訣,卻哄蘆華早白頭。光緒庚子,並錄韓蛟門先生句,苦鐵道人記。 (蘆花老少年)

月中老桂枝輪睏,丹花碧葉照萬春。偶然寫齣不稱意,應使嫦娥冷笑人。安吉吳昌碩,老缶。(桂花)

巢父昔年曾洗耳,華中亦自有高土。平生煙火氣不沾,作伴白石山溪水。湘妃洛神堪比肩,昭然不滓清淨禪。香遠益清說愛蓮,吾欲攜移之贈水仙。 (水仙怪石)

水仙長壽芝不凋,歲晚風光慰寂寥。老石一捲天位置,昆侖奴子侍紅綃。甲寅三月幾望,安吉吳昌碩,時年七十有一。 (歲寒三友)古錦。己未春杪,吳昌碩,年七十六。 (玫瑰)

人自多愁年少老,華本無愁老少年。己未莫春之初,讀過雲樓藏南田立軸,畧樵其意。安吉吳昌碩,時年七十又六。 (雁來紅)

風神渾似晚來天。己未季春之月,擬孟皋而刻畫欠之。吳昌碩,年七十六。 (雁來紅)

灼灼桃之華,赬顔如中酒。一開三韆年,結實大於鬥。壬寅四月,吳昌碩。 (桃石)

韆年桃寅大於鬥,仙人摘之以釀酒。一食可得韆萬壽,硃顔長如十八九。丙辰春季,吳昌碩,年七十有三。 (仙桃)

盧橘夏熟。己未,昌碩。 (盧橘)

蕭者黃金貪勿鈕,白者白沙香溢膚。老夫大嚼類饕餮,一喜三日頭不梳。辛酉六月,吳昌碩,年七十又八。 (盧橘)

顔色孤山嫌太好,夕陽扶影自裴迴。己未小暑日,吳昌碩,年七十六。 (木瓜)

顔色孤山嫌太好,夕陽扶影自裴迴。庚申三月杪,吳昌碩,年七十七。 (木瓜)

華底明珠無賣處,閑拋閑攜野藤中。辛酉人日,七十八叟,吳昌碩。 (山萄)

亂塗亂抹,絕似黃華道人筆意。戊午孟陬月,吳昌碩,老缶。 (佳菜)

茂午歲寒,病臂初痊,偶然作畫,略似花之寺僧設色。安吉吳昌碩,客扈。 (古器田菜)

道在瓦壁,文字吉翔,懸之玉堂,華香菜香。丁巳春仲,昌碩。 (歲寒景物)

神倦眉壽最豐姿。戊午歲十二月,吳昌碩。 (歲寒景物)

生捉龍蛇。乙卯春杪,吳昌碩。 (龍鬆)

壽者相。乙卯鞦曰,吳昌碩。 (壽鬆)

盤根錯節數韆載,虯枝待鶴巢風雲。丙辰春,吳昌碩。 (鬆石)

滿院涼雲撥不開,蒼蒼古乾綉莓苔。晚風忽送琴中語,知有高人策杖來。丁巳夏,昌碩。 (蒼鬆)

枝爛熳,藤弗斬。丁巳鞦,吳昌碩,老缶。 (垂藤怪石)

菜根珍重似珠光。己未季夏,雨窻學硃笥河寫意。吳昌碩,年七十六。 (珠藤菜根)

花爛漫,藤弗斬。辛酉五月,學花之寺僧設色,吳昌碩。 (珠藤)

紫玉英,昨見張桂岩潑墨,珠藤古樸如拓碑。然撫其意,大聾。 (珠藤)

錯落珊瑚珠。老昌。 (珊瑚樹)

燕燕子飛西復東,衝杏華雨楊柳風。楊柳杏華不必定入畫,隨堤一碧十裏邨。煙紅誰傢美人招,爾入屏風十二麯,麯通簾籠。舊時王謝堂前,飛不到,關盼盼死,燕子樓亦空。燕兮燕兮來何從,呢喃語我不可曉,娩我不如弓冶聰。若歸滄海,愁煞桑田逢,不信且問麻姑方平翁。辛酉七月七日,畫群燕,題以長句。吳昌碩,時年七十有八。 (群燕)

呢喃燕子雌復雄,簾鈎響處風西東。如簧似與鶯弄舌,坐我老屋春明中。酒杯送客天之涯,燕子無依人無傢。畫成黏壁且自讀,風爐正熟盧仝茶。辛酉立鞦後數日,癖斯堂素心蘭發華,寫竟賞之。吳昌碩,年七十八。 (群燕)

夏雨作寒瀑,萬壑號天風。纍纍石蹲鵑,浩浩雲從龍。岩洞幻古月,樹根纏青銅。詩好欲語誰,峭壁開鴻濛。乙卯夏曰,吳昌碩。 (山水)

世味輕如嶺上雲,不知有漢不知秦。商量漫著搜山屐,坐著梅邊賞彆春。淇泉十一先生索畫山水,勉力報命,不直一咲也。 (山居)

潤底狂瀾當海觀,老夫扶杖立蕭湍。寒林一片鞦如許,鞦煞歸雅得食難。己未八月,吳昌碩,年七十六。 (林中高士)

一壺豪盡拋青春,行步蹣跚劇可嗔。進士生涯唯爛醉,劉簣想見獨醒人。 (鍾馗)

麵壁。 (麵壁)

前言/序言

用户评价

這本書的整體氣質是內斂而沉著的,色彩運用非常剋製,黑白灰的層次變化極為豐富,這使得作品本身的神韻得以充分彰顯,沒有多餘的視覺乾擾。翻閱時,我發現它在對作品的考證和注釋上下瞭極大的功夫,注釋詳盡且精準,對於作品的創作背景、鈐印考據都有著非常專業的闡述。這對於想要深入瞭解作品背後故事的研究者來說,無疑是一份極大的便利。然而,相對來說,對於初學者而言,可能門檻會稍高一些,大量的專業術語和對曆史細節的引用,需要一定的知識儲備纔能完全消化。不過,也正因如此,這本書纔顯得彌足珍貴,它不是快餐式的入門讀物,而是值得反復研讀的深度學術參考書。它的價值在於其對“真”與“美”的執著追求,而非僅僅停留在錶麵的技法模仿上。

评分初次翻閱這本厚厚的書法選集,立刻被其磅礴的氣勢所吸引。裝幀精美,紙張的手感也極佳,能感受到齣版方在選材上的用心。內容上,它似乎更側重於對某種特定時期或地域書風的深度挖掘,而非廣撒網式的包羅萬象。每一頁的排版都十分講究,留白的處理恰到好處,使得觀者能夠將全部注意力集中在字裏行間那股強勁的生命力上。我尤其欣賞其中對一些相對冷門書傢作品的收錄,這無疑為我們這些書法愛好者提供瞭新的研究視角和審美體驗。那種筆畫中的金石氣與文人雅趣的完美融閤,著實讓人沉醉。雖然我期待能看到更多不同載體上的實踐案例,比如碑刻拓片與手劄的對照,但就目前呈現的這批精選佳作而言,其藝術價值和文獻參考價值都是毋庸置疑的。它不僅僅是一本供人臨摹的範本,更像是一部濃縮瞭特定時代精神的風骨教科書。

评分作為一名長期關注中國傳統文化的研究者,我必須說,這本書在選材的獨特性上給我帶來瞭驚喜。它似乎避開瞭那些被過度解讀和翻印的“明星”作品,轉而將聚光燈投射在那些雖不常現於世,但藝術成就極高的“遺珠”之上。這種策展的眼光,體現瞭編者深厚的學養和獨特的審美趣味。書中對某些手稿的微觀細節分析,比如筆鋒的提按、轉摺處的遲疑與果斷,描述得入木三分,極大地拓寬瞭我對綫條語言的認知。我甚至開始嘗試用它提供的視角去重新審視一些我以為已經非常熟悉的古代碑帖。如果說有什麼不足,那就是希望未來能增加一些關於書傢書寫工具(如筆毫的軟硬、紙張的吸水性)對最終效果影響的探討,這將使這本書的綜閤性更上一層樓。

评分這本書的裝幀設計簡直是一場視覺的盛宴,尤其是開本的選擇,拿在手中有一種恰到好處的重量感,讓人在使用時倍感莊重。我最欣賞的一點是,它似乎在努力構建一種跨越時空的對話感。通過精心挑選的若乾代錶性作品,讀者可以清晰地感受到某種書寫傳統是如何被繼承、又如何被創新和突破的。每一組對比呈現的作品,都能引發我關於“繼承與創新”的深層思考。那種一氣嗬成的氣韻,那種對傳統筆法的精準把握,在當代許多浮躁的創作中是難得一見的。當然,我也注意到,部分作品的影像還原度似乎還有提升空間,個彆細節處的墨色暈染效果在印刷品中略顯平淡,也許是受限於底片或原件的年代久遠,但這不妨礙其整體的卓越品質。總而言之,這是一部極具品位的藝術品。

评分這本書帶給我的感受是震撼與寜靜的交織。震撼於那些大師們在看似隨性揮灑之下所蘊含的強大內在張力,寜靜則來源於長時間沉浸在這些精妙絕倫的墨跡之中所獲得的心靈淨化。它的編排邏輯非常清晰,似乎是按照某種內在的演變脈絡或主題劃分的,使得閱讀體驗流暢而富有節奏感。不同於那些純粹的“技法手冊”,這本書更像是一部關於“書寫者心性”的傳記。通過閱讀這些墨寶,我能感受到作者們在特定心境下所流露齣的真性情。我個人認為,如果能配上一份詳盡的作者生平簡介的附錄,或許能讓讀者在欣賞作品的同時,對書傢的人生軌跡有更立體的認知,從而更好地理解其藝術風格的形成,但即便沒有,這本書作為孤立的藝術典藏,其藝術水準也已是頂尖之作。

评分民国16年十一月(1927年11月6日),吴昌硕突患中风,十一月初六(1927年11月29日)病逝沪寓,享年84。1933年11月,迁葬于浙江余杭县塘栖附近超山报慈寺西侧山麓,墓地坐落于宋梅亭畔。墓门石柱上刻有沈淇泉(卫)所撰联语:"其人为金石家,沉酣到三代鼎彝,两京碑碣。此地傍玉潜故宅,环抱有几重山色,十里梅花。"鄣吴村有他的衣冠冢。西泠印社辟有吴昌硕纪念室。1984年,在递铺镇建吴昌硕纪念馆,1987年,修复其在鄣吴村的故居。吴昌硕的绘画、书法、篆刻作品集有《吴昌硕画集》《吴昌硕作品集》《苦铁碎金》《缶庐近墨》《吴苍石印谱》《缶庐印存》等,诗有《缶庐集》。吴昌硕有三子一女,次子吴涵、三子吴东迈均善篆刻书画。

评分不太理想,却少画作图片或简单介绍

评分吴昌硕,浙江省孝丰县鄣吴村(今湖州市安吉县)人,不是上海人。是晚清著名画家、书法家、篆刻家,为“后海派”中的代表,是杭州西泠印社首任社长。吴昌硕与任伯年、蒲华、虚谷齐名为“清末海派四大家”。初名俊,又名俊卿,字昌硕,又署仓石、苍石,多别号,常见者有仓硕、老苍、老缶、苦铁、大聋、石尊者等。清道光二十四年(1844年)8月1日,生于浙江省孝丰县鄣吴村一个读书人家。幼时随父读书,后就学于邻村私塾。10余岁时喜刻印章,其父加以指点,初入门径。咸丰十年(1860年)太平军与清军战于浙西,全家避乱于荒山野谷中,弟妹先后死于饥馑。后又与家人失散,替人做短工、打杂度日,先后在湖北、安徽等地流亡数年,21岁时回到家乡务农。耕作之余,苦读不辍。同时钻研篆刻书法。同治四年(1865)吴昌硕中秀才,曾任江苏省安东县(今涟水县)知县,仅一月即去,自刻“一月安东令”印记之。同治十一年(1872),他在安吉城内与吴兴施酒(季仙)结婚,浙江归安县(今属吴兴县)菱湖镇人。结婚后不久,为了谋生,也为了寻师访友,求艺术上的深造,他时常远离乡井经年不归。光绪八年(1882),他才把家眷接到苏州定居,后来又移居上海,来往于江、浙、沪之间,阅历代大量金石碑版、玺印、字画,眼界大开。

评分章草:章草又称“古草”、“隶草”。章草兴于西汉,是隶书的变体,历来有种种说法。一说是汉元帝(刘奭)时黄门令史游所作,称为《急就章》一说为汉章帝(刘炟)喜欢杜度写的隶草,叫他上奏时使用这种书体,故名“章草”;还有一种说法是三国魏文帝曹丕时,通用这种草书体写奏章,故名。另外,东汉赵壹《非草书》说:“盖秦之末,刑峻网密,官书烦冗,战攻并作,军书交驰,羽檄纷飞,故为隶草,趋急速耳。”从这段文字中可得知,章草或隶草的产生,又可追溯到秦末或秦汉之际,产生的主要原因是为了实用的“急速”。 作者简介 赵岩峻(原名赵延岑),1937年生,山西省临汾市人,现任国际名家书画院副院长、客座教授、中华诗书画研究会副主席、山西尚韬书画院院长、中国江都书画院名誉院长、《中国艺术家》(香港)画报社理事会理事,北方少儿书画协会副会长,南大文化艺术教育学院教授。曾任山西省书法协会理事,太原市书法家协会副主席兼秘书长。作品多次在全国性的书展中获奖,并在香港、台湾、新加坡、日本、美国等地区展出。艺术成就和作品曾多次发表于《书法报》《中国书画报》《山西政协报》《中国艺术报》《山西经济日报》《人民代表报》《艺术方园》《临汾日报》《太原日报》《生活晨报》《太原晚报》《老友报》等报刊。同时还被岳飞纪念馆、贺龙纪念馆、黄陵博物馆、中国戏剧博物馆、李白碑林等收藏。所编著的书法系列丛书《楷书书法入门》《行书书法入门》《草书书法入门》《隶书书法入门》等,由山西人民出版社出版发行。《养生书法集》由中国文化出版社出版,2009年被评为“山西省最受城乡群众好评的十大书法家”。艺术成就入编《中国当代文学艺术新闻人才传集》《中国当代书画精品集》《中国摄影家大词典》等,并在《卫俊秀书法选》《当代书画家精英大典》《中国名人大型史册——书画卷》《当代校园书画艺术人才大典》等十余种书画集中担任编委、特邀编委和副主编。由于在书法教学上有突出成就,连续十余年被评为全国书法教育特别贡献奖和特等金奖,并获得“中国当代书画名家”称号。 目录草书概说

评分《书谱》的基本笔画及写法

评分不太理想,却少画作图片或简单介绍

评分吴昌硕(1844.8.1 —1927.11.29),男,原名俊,字昌硕,别号缶庐、苦铁等,汉族,浙江安吉人。中国近、现代书画艺术发展过渡时期的关键人物,“诗、书、画、印”四绝的一代宗师,晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家,与任伯年、蒲华、虚谷齐名为“清末海派四大家”。吴昌硕的艺术别辟蹊径、贵于创造,最擅长写意花卉,他以书法入画,把书法、篆刻的行笔、运刀、章法融入绘画,形成富有金石味的独特画风。他以篆笔写梅兰,狂草作葡萄,所作花卉木石,笔力敦厚老辣、纵横恣肆、气势雄强,构图也近书印的章法布白,虚实相生、主体突出,画面用色对比强烈。

评分后定居上海,广收博取,诗、书、画、印并进;晚年风格突出,篆刻、书法、绘画三艺精绝,声名大振,公推艺坛泰斗,成为“后海派”艺术的开山代表、近代中国艺坛承前启后的一代巨匠。二十二年被举为安东(今江苏省连水县)县令,到任一个月便辞官南归。三十年夏季,与篆刻家叶为铭、丁仁、吴金培、王等人聚于杭州西湖人倚楼,探讨篆刻治印艺术,1913杭州西泠印社正式成立,吴昌硕被推为首任社长,艺名益扬。七十岁后又署大聋。

评分很好

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有