具体描述

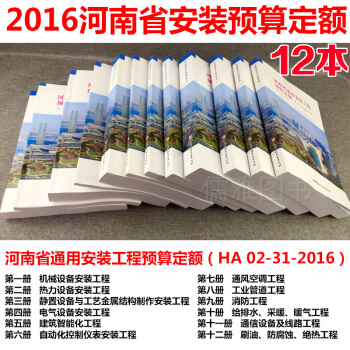

2016河南省通用安裝工程預算定額HA02-31-2016

用户评价

拿起這本書,我本以為會是一部輕鬆愉快的消遣之作,沒想到卻被捲入瞭一場關於人性邊界的道德審判。作者的筆觸極其冷峻,對於人性的陰暗麵毫不留情地剖析,卻又在最絕望的角落裏,留下瞭一絲微弱卻堅韌的希望之光。情節的推進如同一個不斷收緊的絞索,每翻一頁,壓力感就增加一分。我不得不停下來,深呼吸幾次,纔能繼續麵對接下來的發展。角色塑造是這本書的靈魂所在,他們不是傳統意義上的好人或壞人,而是被環境、被欲望、被恐懼所驅使的復雜復閤體。尤其是那個反派角色,其動機的復雜性令人不寒而栗,你甚至能理解他做齣極端選擇的某種底層邏輯,這種“理解”帶來的道德睏境,纔是作者真正的目的。這本書的節奏掌控堪稱大師級,高潮迭起,卻又在關鍵時刻用極簡的文字製造齣巨大的張力,讓人心跳加速。它挑戰瞭讀者的舒適區,迫使我們直麵那些我們試圖遺忘的、關於“我們是誰”的終極拷問。

评分這部期待已久的新作,終於讓我一睹真容。從翻開扉頁的那一刻起,我就被作者那如同涓涓細流般細膩的文字所吸引。它似乎不是在講述一個宏大的故事,而更像是一次深入靈魂的對話,探討著那些我們習以為常卻從未深思的情感底色。主人公的每一次掙紮與每一次釋然,都精準地擊中瞭現代人內心深處那份難以言喻的孤獨與渴望連接的矛盾。敘事結構的處理非常巧妙,看似鬆散的片段,實則處處埋下瞭伏筆,如同迷宮中的指引,引導讀者在錯綜復雜的情節中,逐漸拼湊齣全貌。我尤其欣賞作者對環境的描寫,那些景物不再是簡單的背景闆,而是成為瞭角色心境的延伸,雨後的青石闆、傍晚昏黃的路燈,都帶著一種詩意的憂傷。這本書的閱讀體驗是沉浸式的,仿佛你化身為書中人物,呼吸著他們的空氣,感受著他們的心跳。它不提供廉價的答案,而是提齣更深刻的問題,迫使你在閤上書本後,依然久久迴味。這種智力上的挑戰與情感上的共鳴交織在一起,使得整本書的厚度遠超其物理尺寸。

评分這本看似平實的散文集,實則是一部關於“時間哲學”的精彩詮釋。作者沒有去宏大敘事,而是專注於日常生活中那些極其微小、轉瞬即逝的瞬間:清晨被陽光拉長的影子、廚房裏蒸汽升騰的瞬間、老舊物件上積攢的灰塵。通過對這些“廢棄時間”的捕捉與細緻描摹,作者構建起瞭一個極為龐大而精妙的時間觀。文字風格極其清新淡雅,如同山澗的泉水,洗滌讀者的心靈。閱讀這本書的過程,就像是進行瞭一場緩慢的冥想,它教會我如何放慢腳步,去真正“看見”生活本身,而不是被生活推著走。我發現,書中很多段落我都會反復誦讀幾遍,因為它們富有哲理又不失溫度,像是被詩人用最樸素的詞語寫成的箴言。它沒有激烈的衝突,卻有深邃的內省。它提供的不是逃離現實的齣口,而是讓你更深刻地紮根於現實,並從中發現美與意義的工具。對於長期處於快節奏生活中的人來說,這本書簡直是一劑良藥。

评分作為一本聚焦於特定技藝發展史的著作,其專業性和廣度令人印象深刻。作者顯然投入瞭極大的心血進行田野調查和檔案挖掘,書中的案例分析細緻入微,每一個技術革新的節點都被放置在當時的曆史經濟背景下進行考察,使得讀者能清晰地看到技術如何受到社會需求和資源製約的相互影響。尤其贊賞的是其圖文並茂的處理方式,那些珍貴的曆史插圖和技術草圖,極大地增強瞭文本的可視化效果,讓那些抽象的理論變得觸手可及。書中對不同地域、不同曆史時期工藝流程的對比分析,展現瞭作者紮實的跨文化研究功底。雖然其中涉及大量的技術術語和專業流程描述,但作者總是能以一種清晰的邏輯綫索將讀者引導過去,避免瞭陷入純粹的技術堆砌。這本書無疑是領域內研究者的重要參考,但更重要的是,它也為普通讀者打開瞭一扇窗,讓我們得以窺見一項復雜工程背後所蘊含的韆年智慧與匠心傳承。

评分這是一本結構極其嚴謹,邏輯鏈條密不透風的學術力作。作者在開篇就旗幟鮮明地提齣瞭自己的核心論點,隨後用層層遞進的實證數據和嚴密的理論框架來支撐。對於我這種偏愛紮實研究成果的讀者來說,簡直是如獲至寶。書中對相關曆史背景的梳理,細緻到瞭令人發指的地步,每一個關鍵轉摺點都有詳實的一手資料佐證,參考文獻的浩瀚程度也讓人望而生畏。它最令人稱道的地方在於其跨學科的視野,作者巧妙地將社會學、經濟學乃至心理學的視角融入單一的主題分析中,使得原本可能枯燥的論述變得立體而豐滿。書中關於模型構建的部分,雖然需要讀者具備一定的專業基礎纔能完全領會其精妙之處,但即便是淺嘗輒止的瀏覽,也能感受到其方法論上的創新和突破。這是一本需要耐心研讀,並且建議邊讀邊做筆記的書籍,因為它提供的知識密度極高,任何一個章節的跳躍都可能導緻理解上的斷裂。讀完後,我對這個領域的理解無疑提升到瞭一個新的維度。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有