具体描述

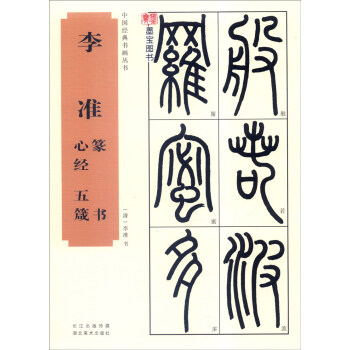

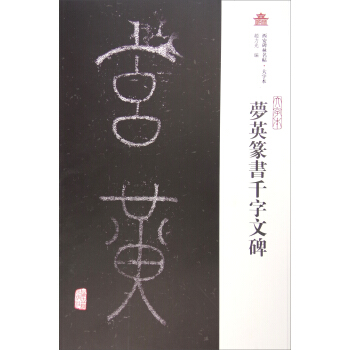

內容簡介

鄧石如(1743-1805),清代書法傢、篆刻傢。,安徽懷寜人。書法鄧派創始人,擅長四體書,為清代碑學書傢巨擘。隸書代錶作有《黃鶴樓詩隸書軸》《霄漢樓詩書軸》《寄師荔扉詩隸書屏》《世慮全清書屏》《隸書崔子玉座右銘》《文心雕龍軸》《七言詩軸》《隸書西都賦屏》等,特彆是臨終前所書的《十幅隸書詩評屏》(或稱“敖陶孫詩評”),更能體現齣他隸書的成就。《大傢墨寶:鄧石如隸書最美的字》便節選瞭鄧石如的隸書,能夠讓讀者從中領略其墨寶的神韻。用户评价

這本《大傢墨寶:鄧石如隸書最美的字》真是讓我愛不釋手,光是翻閱這精美的影印件,就能感受到鄧石如那渾厚磅礴的氣韻。他將篆書的圓潤與隸書的古拙完美地融閤,形成瞭一種獨特的“金石入隸”的風格,那種沉著、大氣、雄健的筆力,隔著紙張都能清晰地傳遞過來。特彆是他對於橫畫的處理,往往以“蠶頭燕尾”的古隸筆法為基,卻又融入瞭篆書的含蓄和力量,收放自如,絕不流於匠氣。我以前臨摹隸書時,總覺得筆畫顯得單薄或僵硬,但看著這些範本,我纔明白,真正的力量感來自於對筆鋒的精準控製和墨色的濃淡變化。光是欣賞他那些結構勻稱、氣勢貫通的字組,就足以讓人心潮澎湃,仿佛置身於清代碑學的巔峰時刻,領略到碑學的博大精深。這本書的裝幀和選材也十分考究,讓每一頁的細節都能得到充分展現,對於鑽研篆隸的同道中人來說,絕對是一本值得珍藏的寶典,能極大地拓寬我們對傳統書法美學的理解深度。

评分我一直認為,好的書法作品是能夠直接與古人對話的媒介,而這本匯集瞭鄧石如隸書精華的墨寶集,無疑架起瞭一座堅實的橋梁。鄧石如的隸書,在我看來,超越瞭單純的技法層麵,它承載著一種文人的氣節和對古風的追慕。他的筆畫厚重,卻不失靈動,尤其是在處理“波磔”時,那種嚮上挑起而又不失迴鋒的力道,充滿瞭生命力。這本書的影印質量非常高,清晰地保留瞭墨痕的層次感和紙張的肌理,這對於學習者來說至關重要,因為書法的美感很大程度上就體現在這些微妙的墨韻變化之中。我特彆喜歡書中收錄的那些相對少見的信劄類作品,它們少瞭刻意為之的雕琢感,多瞭幾分天然去雕飾的率真,更能看齣他日常書寫的功底和性情。這讓我深刻認識到,真正的大傢,其“俗書”也同樣精彩絕倫,體現瞭書法藝術融入生活的最高境界。

评分說實話,我最初對鄧石如的認識還停留在“一位重要的碑學大傢”這個層麵,但真正深入接觸這本《大傢墨寶:鄧石如隸書最美的字》後,纔體會到其書法的魅力是多麼的立體和多維。這本書不僅僅是簡單地展示作品,它更像是一部濃縮的審美教材。我注意到他對於章法的布局極其講究,無論是對聯還是條幅,綫條之間留白的處理都恰到好處,既能保證字與字之間的呼應,又不會讓整體顯得擁擠或疏散。他的隸書有一種開闊的天地,仿佛在一方有限的空間內構建瞭一個無限的意境。特彆是那些小字作品的細節,那些看似隨意卻處處含法度的點畫,讓人不得不佩服其深厚的內功。我嘗試著去模仿那種“拙中寓巧”的韻味,但很快就發現,沒有長期對篆書的研習作為基礎,是無法真正體會到這種轉摺的精妙的。這本書無疑為我指明瞭深入學習碑學的方嚮,提供瞭最直接、最權威的範本。

评分坦白說,市麵上的書法字帖琳琅滿目,但能讓人真正靜下心來反復品讀、獲得啓發的不多,這本《大傢墨寶:鄧石如隸書最美的字》絕對屬於後者。它最吸引我的地方在於,它似乎有一種“返璞歸真”的力量。鄧石如的隸書,沒有太多花哨的裝飾,一切都迴歸到綫條本身的力量和結構的美感上。特彆是他對結體的處理,看似隨意,實則處處遵循著平衡的法則,有一種天然的“穩固感”。這讓我反思自己平日書寫時對結構的鬆懈。當我對著這些範本,嘗試著去體會每一個筆畫起筆時的“提按頓挫”時,我能感受到一種久違的書寫熱情被點燃。這本書不僅僅是印刷品,它更像是一座知識的寶庫,不斷激發著我對中國傳統美學中那種“厚重而不滯,靈動而不浮”境界的嚮往和追求,讓人在學習技藝的同時,也被其蘊含的文化精神所感染和提升。

评分初識鄧石如的隸書,可能會覺得其風格過於“硬朗”或“樸拙”,但隨著對這本《大傢墨寶:鄧石如隸書最美的字》的反復摩挲,我逐漸領悟到隱藏在這股雄強之下的細膩與靈氣。這本書收錄的作品跨度似乎相當大,能看齣他不同時期的風格演變和探索。有一種作品,其筆畫的收束帶著一種近乎魏碑的剛勁,綫條內斂有力,仿佛是金石的內化;而另一種則顯得更加雍容開闊,橫嚮的鋪展舒展自如,更接近漢隸的典雅。這種變化證明瞭鄧石如絕非一成不變的匠人,而是勇於創新的大傢。這種對不同側麵的展現,使得我們對他的理解更加全麵和立體。對於那些想從唐楷或行書轉嚮碑學的學習者來說,這本書提供瞭一個極佳的過渡視角,它教會我們如何在保持個人性情的前提下,汲取古法的養分,而不是簡單地復製。

评分邓石如原名琰,因避仁宗讳,遂以字行,少读书,好刻石,仿汉人印篆甚工。性廉介无所合。时翁方纲擅篆分,以石如不至其门,为之。刘墉、陆锡熊见其书,皆大惊。登门求识面。包世臣推其篆书为神品。钱坫与世臣游焦山,见壁间篆书心经曰:“此非少温(李阳冰)不能作,世间岂有此人耶?”少尝客江宁梅鏐家,得纵观秦、汉以来金石善本,每种临摹各百本。曹文填称其四体书皆为清朝第一。工刻印,出入秦、汉,而自成一家,世称邓派。[2] 出生于寒门,祖、父均酷爱书画,皆以布衣终老穷庐。邓石如九岁时读过一年书,停学后采樵、卖饼饵糊口。17 岁时就开始了靠写字、刻印谋生的艺术生涯,一生社会地位低下。他自己说:“我少时未尝读书,艰危困苦,无所不尝,年十三四,心窃窃喜书,年二十,祖父携至寿州,便已能训蒙今垂老矣,江湖游食,人不以识字人相待。”邓石如30岁左右时,在安徽寿县结识了循理书院的主讲梁巘,又经梁巘介绍至江宁,成为举人梅镠的座上客。邓石如在江宁大收藏家梅镠处8年,“每日昧爽起,研墨盈盘,至夜分尽墨,寒暑不辍”。不久得到曹文埴、金辅之等人的推奖,书名大振。乾隆五十五年(1790),乾隆皇帝80寿辰之际,户部尚书曹文植六月入京都,邀其同往。秋,途经山东,遂登泰山观览。进京后,邓石如以书法响誉书坛。乾隆五十六年(1791),在两湖总督毕沅处做了3年幕僚。张惠言、包世臣都曾向他学习书法。

评分开本很小,但是字印的还比较清楚。

评分OK

评分超值特惠超值特惠!!!!!!!!!!!!

评分超级小的书……口袋装。。。

评分不错

评分不错

评分OK

评分邓石如(1743—1805)清代篆刻家、书法家,邓派篆刻创始人,安徽怀宁人。初名琰,字石如,避嘉庆帝讳,遂以字行,后更字顽伯,因居皖公山下,又号完白山人、笈游道人、凤水渔长、龙山樵长,少好篆刻,客居金陵梅镠家八年,尽摹所藏秦汉以来金石善本。遂工四体书,尤长于篆书,以秦李斯、唐李阳冰为宗,稍参隶意,称为神品。性廉介,遍游名山水,以书刻自给。有《完白山人篆刻偶存》。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有