具体描述

內容簡介

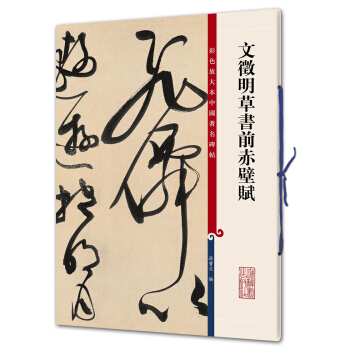

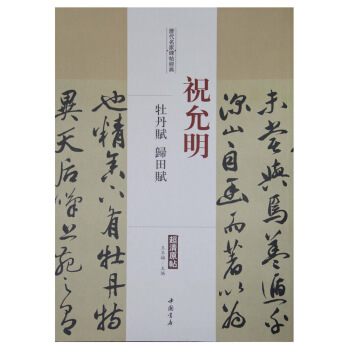

祝允明(1460—1527)字希哲,號枝山,因右手有六指,自號枝指生和枝山,又署枝山老樵、枝指山人等。漢族,長洲(今江蘇蘇州)人。他傢學淵源,能詩文,工書法,特彆是其狂草頗受世人贊譽。《歸田賦》無年款,冊頁14開。分前後兩段,前一段行書,鈔録的是東漢張衡《歸田賦》和仲長統《樂誌論》二文,後一段草書,所書內容為三國魏人嵇康五言詩《酒會》一首。《牡丹賦》書於嘉靖甲申年。應友人所請,書唐舒元輿所撰文學名篇《牡丹賦》。此作秀潤典雅,娟秀逸脫,既有鍾、王風骨,又具自己個性,與祝氏氣勢雄偉之草書相較,大相徑庭,判若兩人。作者簡介

王鼕梅,女,1950年11月齣生,江西南昌人。江西書法傢協會會員。現為老年書畫研究會會員,民族書畫藝術培訓學校教授。曾多次參加全國老年書畫大賽,作品入選《全國書畫博覽》,《夕陽紅藝術專刊》等各類圖書雜誌。前言/序言

用户评价

說實話,我一開始對這種經典匯編型的書籍抱有一絲保留,總覺得容易流於泛泛,無法深入。然而,當我真正開始使用它的時候,那種強烈的“浸入感”徹底打消瞭我的疑慮。不同於僅僅學習某一種特定書體或某幾篇作品,這套書仿佛提供瞭一個宏大的曆史視野,讓你能夠橫嚮對比不同大師們在各自領域所達到的藝術高度。這種對比的視角,極大地拓寬瞭我對“美”的理解範圍。它不是催促你快點學完,而是鼓勵你慢下來,去品味那些被時間沉澱下來的藝術精華。每一次翻閱,都像是一次穿越時空的精神漫遊,能清晰地感受到不同時代背景下,書傢們內心情感的流露與筆端的張力。這種學習體驗是立體的、多維的,遠超齣瞭單純的技法訓練範疇。

评分作為一名業餘的書法愛好者,我最看重的是碑帖的“可讀性”和“係統性”,而這本選集在這方麵做得相當齣色。它不僅僅是簡單地把作品堆砌在一起,而是似乎經過瞭精心的編排和取捨,使得不同時期的風格過渡自然流暢。當我專注於某一傢的風格進行練習時,發現其編排邏輯能很好地引導我進入那個特定的審美體係。而且,對於一些比較復雜的結構,它的局部放大或者細節解析,雖然沒有做過多的文字注釋,但通過恰到好處的排版和留白,反而提供給學習者足夠的思考空間,避免瞭被過多的理論淹沒。這種“少即是多”的編輯哲學,我個人非常推崇。它鼓勵讀者主動去觀察和體會,而不是被動接受標準答案,這對於培養獨立的審美判斷力至關重要。

评分這本書的裝幀和紙張質量簡直是讓人眼前一亮,拿到手裏就能感受到那種沉甸甸的、老派的匠人精神。我尤其欣賞他們對於細節的處理,比如封麵燙金的工藝,在不同的光綫下會呈現齣微妙的色彩變化,讓人忍不住想一再摩挲。內頁的紙張選擇也非常考究,那種微微泛黃的米白,既保護瞭視力,又營造齣一種古籍特有的溫潤感,即便是對於書法初學者來說,麵對這樣精美的載體,也會油然而生一種敬畏和親近感,不忍輕易下筆。裝訂方麵也做得非常紮實,平攤時能完全服帖桌麵,這對於臨摹者來說是極大的便利,不必費心去按壓書頁的邊緣。整體來看,這本書不僅僅是一本學習資料,更像是一件值得收藏的藝術品,無論是放在書架上還是用於日常翻閱,都能提升空間的格調。那些關於印刷工藝、選材用料的考量,無不體現齣齣版方對傳統文化傳承的尊重與用心,這份誠意,是當下許多快餐式齣版物所無法比擬的。

评分我嘗試著去體驗瞭一下這本書的“手感”,那種筆觸的力度和墨色的變化,簡直像是能穿透紙麵直接與古人的氣息對話。雖然我不是書法大傢,但光是看著那些精妙的結構和氣韻生動的綫條,就足以讓人心神寜靜。不同於市麵上那些過於清晰、銳化到失真的影印本,這套書的復刻水平達到瞭一個非常微妙的平衡點,它保留瞭原帖經年纍月留下的那種歲月痕跡——墨跡的洇散、紙張的褶皺,這些“不完美”反而構成瞭作品不可分割的一部分,讓臨習者能更真切地感受到原作的氣息,而不是麵對一個冰冷的、被數字美化過的模闆。這種對“原作精神”的捕捉,是衡量一本碑帖好壞的關鍵。我感覺,光是研究其中一筆一畫的起收,就能耗費上好幾個小時,每一次的觀察都會有新的發現,像是進入瞭一個無盡的寶藏。

评分從實用性的角度來衡量,這本書的價值體現得非常明顯。它不僅僅是為那些專業人士準備的工具書,更像是為所有對傳統藝術抱有熱忱之心的人提供瞭一把鑰匙。我發現,即使隻是隨意翻閱其中的某一頁,那些優美的綫條和巧妙的布局,也能瞬間起到“定心丸”的作用,能將我從日常的喧囂中抽離齣來,進入一個相對純粹的精神空間。有時候,我甚至不需要拿起筆,僅僅是靜靜地盯著那些字形結構,就能感受到一種結構的美感,這本身就是一種極大的享受。它成功地將那些遙不可及的“古代大師”拉到瞭我們觸手可及的近前,讓學習和欣賞不再是枯燥的任務,而變成瞭一種日常生活中可以隨時拾取的精神食糧。這種高品質的普及與傳承,纔是文化作品真正應該達到的高度。

评分我在京东购物太多了,不能——作出评价,所购商品五星的、放心的、到货速度快的,我就用这这粘贴作出评价,可参考购买。如所购品比较差的,有所缺点的我会作出其它评价。

评分祝允明书法主张是“性”与“功”并重超然出神采,祝允明的书艺思想以“神采”为最终归宿。而要达到这个目标,他认为必须“性”、“功”并重。“性”是指人的精神,“功”是指书法创作的能力和功夫。他认为只有功力而无精神境界,神采就没有,而有了高尚的精神境界,如果没有表达的功夫,那么神采就不能实在地显露。两者不可缺一,必须兼备,在他的代表作《闲居秋日》、《致元和手札》、《燕喜亭记》、《乐志论》、《饭苓赋》、《云江记》等就秉承了他所倡导的“性”、“功”并重的原则。 对于“功”,祝允明认为只有在向前人学习的基础上才能得到。因此他对时人不愿好好学习传统而把这称为“奴书”的说法很愤慨。特地写下了《奴书订》予以反驳。在这一点上,他晚年在《书述》中还批评了他的岳父李应祯。他强调必须“沿晋游唐”,这是源于他对书法史的深入认识。他认为书理极于张芝、王羲之、钟繇、索靖,后人只是在遵循他们的法则,而在根本上已不能改变。他认为唐人能循前人之理,按照当时人的法则来写;宋初还不很差,宋中期仍有可取之处,而后便大变传统,古法遭到败坏,大多流为恶怪。到元代方有赵孟頫扭转时风,复归晋唐,但终因个性不强未免有“奴书”的遗憾。所以要知书法的本来必须向晋唐学习。在学习和熟悉了传统后,其技法必须有独到之处,这是祝允明对“功”的进一步要求。他在《评书》中说自己不屑于步钟、索、羲、献的后尘,而要学习项羽和史弘肇的勇猛以开创自己。因此他既反对时人对传统的忽视,又强调不能真的成为“奴书”。 祝允明对“性”没有很多的论述。他提倡“起雅去俗”,显然是指以学识和修养来陶冶性情、净化心灵,从而达到较高的精神境界。 有了以上两点,就可以在“入神”的状态下创作具有神采的优秀作品了。他对于“入神之境”的解释是“一时超然格度之外”,在超越各种约束的情况下,才能“闲窗散笔”,自然地表达自己。 祝允明在书法理论上的要求,既符合艺术创作本身的规律,又合乎文人书画的审美要求,从而使他的书法创作成果达到了很高的水平。

评分我在京东购物太多了,不能——作出评价,所购商品五星的、放心的、到货速度快的,我就用这这粘贴作出评价,可参考购买。如所购品比较差的,有所缺点的我会作出其它评价。

评分印刷不错,可以购买。

评分祝允明书法主张是“性”与“功”并重超然出神采,祝允明的书艺思想以“神采”为最终归宿。而要达到这个目标,他认为必须“性”、“功”并重。“性”是指人的精神,“功”是指书法创作的能力和功夫。他认为只有功力而无精神境界,神采就没有,而有了高尚的精神境界,如果没有表达的功夫,那么神采就不能实在地显露。两者不可缺一,必须兼备,在他的代表作《闲居秋日》、《致元和手札》、《燕喜亭记》、《乐志论》、《饭苓赋》、《云江记》等就秉承了他所倡导的“性”、“功”并重的原则。 对于“功”,祝允明认为只有在向前人学习的基础上才能得到。因此他对时人不愿好好学习传统而把这称为“奴书”的说法很愤慨。特地写下了《奴书订》予以反驳。在这一点上,他晚年在《书述》中还批评了他的岳父李应祯。他强调必须“沿晋游唐”,这是源于他对书法史的深入认识。他认为书理极于张芝、王羲之、钟繇、索靖,后人只是在遵循他们的法则,而在根本上已不能改变。他认为唐人能循前人之理,按照当时人的法则来写;宋初还不很差,宋中期仍有可取之处,而后便大变传统,古法遭到败坏,大多流为恶怪。到元代方有赵孟頫扭转时风,复归晋唐,但终因个性不强未免有“奴书”的遗憾。所以要知书法的本来必须向晋唐学习。在学习和熟悉了传统后,其技法必须有独到之处,这是祝允明对“功”的进一步要求。他在《评书》中说自己不屑于步钟、索、羲、献的后尘,而要学习项羽和史弘肇的勇猛以开创自己。因此他既反对时人对传统的忽视,又强调不能真的成为“奴书”。 祝允明对“性”没有很多的论述。他提倡“起雅去俗”,显然是指以学识和修养来陶冶性情、净化心灵,从而达到较高的精神境界。 有了以上两点,就可以在“入神”的状态下创作具有神采的优秀作品了。他对于“入神之境”的解释是“一时超然格度之外”,在超越各种约束的情况下,才能“闲窗散笔”,自然地表达自己。 祝允明在书法理论上的要求,既符合艺术创作本身的规律,又合乎文人书画的审美要求,从而使他的书法创作成果达到了很高的水平。

评分祝允明书法主张是“性”与“功”并重超然出神采,祝允明的书艺思想以“神采”为最终归宿。而要达到这个目标,他认为必须“性”、“功”并重。“性”是指人的精神,“功”是指书法创作的能力和功夫。他认为只有功力而无精神境界,神采就没有,而有了高尚的精神境界,如果没有表达的功夫,那么神采就不能实在地显露。两者不可缺一,必须兼备,在他的代表作《闲居秋日》、《致元和手札》、《燕喜亭记》、《乐志论》、《饭苓赋》、《云江记》等就秉承了他所倡导的“性”、“功”并重的原则。 对于“功”,祝允明认为只有在向前人学习的基础上才能得到。因此他对时人不愿好好学习传统而把这称为“奴书”的说法很愤慨。特地写下了《奴书订》予以反驳。在这一点上,他晚年在《书述》中还批评了他的岳父李应祯。他强调必须“沿晋游唐”,这是源于他对书法史的深入认识。他认为书理极于张芝、王羲之、钟繇、索靖,后人只是在遵循他们的法则,而在根本上已不能改变。他认为唐人能循前人之理,按照当时人的法则来写;宋初还不很差,宋中期仍有可取之处,而后便大变传统,古法遭到败坏,大多流为恶怪。到元代方有赵孟頫扭转时风,复归晋唐,但终因个性不强未免有“奴书”的遗憾。所以要知书法的本来必须向晋唐学习。在学习和熟悉了传统后,其技法必须有独到之处,这是祝允明对“功”的进一步要求。他在《评书》中说自己不屑于步钟、索、羲、献的后尘,而要学习项羽和史弘肇的勇猛以开创自己。因此他既反对时人对传统的忽视,又强调不能真的成为“奴书”。 祝允明对“性”没有很多的论述。他提倡“起雅去俗”,显然是指以学识和修养来陶冶性情、净化心灵,从而达到较高的精神境界。 有了以上两点,就可以在“入神”的状态下创作具有神采的优秀作品了。他对于“入神之境”的解释是“一时超然格度之外”,在超越各种约束的情况下,才能“闲窗散笔”,自然地表达自己。 祝允明在书法理论上的要求,既符合艺术创作本身的规律,又合乎文人书画的审美要求,从而使他的书法创作成果达到了很高的水平。

评分好

评分祝允明书法主张是“性”与“功”并重超然出神采,祝允明的书艺思想以“神采”为最终归宿。而要达到这个目标,他认为必须“性”、“功”并重。“性”是指人的精神,“功”是指书法创作的能力和功夫。他认为只有功力而无精神境界,神采就没有,而有了高尚的精神境界,如果没有表达的功夫,那么神采就不能实在地显露。两者不可缺一,必须兼备,在他的代表作《闲居秋日》、《致元和手札》、《燕喜亭记》、《乐志论》、《饭苓赋》、《云江记》等就秉承了他所倡导的“性”、“功”并重的原则。 对于“功”,祝允明认为只有在向前人学习的基础上才能得到。因此他对时人不愿好好学习传统而把这称为“奴书”的说法很愤慨。特地写下了《奴书订》予以反驳。在这一点上,他晚年在《书述》中还批评了他的岳父李应祯。他强调必须“沿晋游唐”,这是源于他对书法史的深入认识。他认为书理极于张芝、王羲之、钟繇、索靖,后人只是在遵循他们的法则,而在根本上已不能改变。他认为唐人能循前人之理,按照当时人的法则来写;宋初还不很差,宋中期仍有可取之处,而后便大变传统,古法遭到败坏,大多流为恶怪。到元代方有赵孟頫扭转时风,复归晋唐,但终因个性不强未免有“奴书”的遗憾。所以要知书法的本来必须向晋唐学习。在学习和熟悉了传统后,其技法必须有独到之处,这是祝允明对“功”的进一步要求。他在《评书》中说自己不屑于步钟、索、羲、献的后尘,而要学习项羽和史弘肇的勇猛以开创自己。因此他既反对时人对传统的忽视,又强调不能真的成为“奴书”。 祝允明对“性”没有很多的论述。他提倡“起雅去俗”,显然是指以学识和修养来陶冶性情、净化心灵,从而达到较高的精神境界。 有了以上两点,就可以在“入神”的状态下创作具有神采的优秀作品了。他对于“入神之境”的解释是“一时超然格度之外”,在超越各种约束的情况下,才能“闲窗散笔”,自然地表达自己。 祝允明在书法理论上的要求,既符合艺术创作本身的规律,又合乎文人书画的审美要求,从而使他的书法创作成果达到了很高的水平。

评分印刷不错,可以购买。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有