具体描述

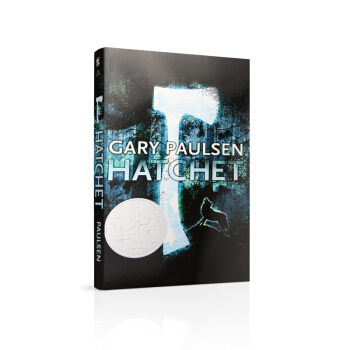

布萊恩13歲瞭,他要去爸爸那裏過暑假,爸爸在哪裏呢?爸爸在加拿大北方的原始森林裏,他在那裏從事油田的開發工作。布萊恩如何纔能到達自己嚮往已久的原始森林呢?一天,機會終於來瞭,有一架飛機要飛迴油田,布萊恩便成瞭這架小飛機上的惟一乘客。然而,誰曾料到巨大的不幸這時卻降臨瞭,駕駛員心髒病突發猝死,飛機摔落在杳無人煙的森林深入。還好,布萊恩幸免一死,但密林深危機重重,生存陷入睏境——絕望、恐懼、飢餓、大*、狼、*……上飛機前,媽媽送瞭他一把手斧,手握斧頭的布萊恩能夠生存來嗎?狼來瞭,他怎麼辦?沒有火,他怎麼辦?沒有食物,他怎麼辦?布萊恩真的能活下來嗎?如果有一天,我們這些吃麥當勞長大的青少年,碰上瞭類似情況,又會怎會辦呢?我們有足夠的野外生存能力嗎?我們能夠將數學、物理、化學等課本知識轉化成野外生存技巧嗎?

內容簡介LOST Brian Robertson, sole passenger on a Cessna 406, is on his way to visit his father when the tiny bush plane crashes in the Canadian wilderness. With nothing but his clothing, a tattered windbreaker, and the hatchet his mother had given him as a present, Brian finds himself completely alone. Challenged by his fear and despair -- and plagued with the weight of a dreadful secret he's been keeping since his parent's divorce -- brian must tame his inner demons in order to survive. It will take all his know-how and determination, and more courage than he knew he possessed.

作者簡介Gary Paulsen was born on May 17, 1939 in Minnesota. During the first few years of his life, his father was stationed in Europe during World War II and his mother worked in a factory. Paulsen was raised by his grandmother and aunts. He lived overseas after the war in the Phillippines between 1946-49. Ever since he was fifteen, he worked many jobs to support himself. He attended Bemidji College, in Minnesota, paying his tuition by being a trapper. He also spent some time in the army. He decided one day to try writing and tried to become a magazine editor. He spent nearly a year as an associate magazine editor on a magazine for men in Hollywood, California. He published his first book, "Special War," in 1966 and had published nearly forty books and several articles and short stories during his early years. He went back to school in 1972, attending the University of Colorado, but his career was interrupted by a lawsuit in 1977 over "Winterkill." In 1990, he suffered a mild heart attack, which did not hinder his writing at all. Paulsen was the recipient of the 1997 Margaret A. Edwards Award for his lifetime achievement in writing for young adults.

用户评价

這本小說在敘事結構上展現瞭一種返璞歸真的美學。它沒有宏大的曆史背景或復雜的人物關係網,全部的焦點都集中在一個點上:一個少年與一片廣袤荒野的博弈。這種極簡的設定反而讓故事具有瞭超越時空的感染力。閱讀時,我仿佛被作者施加瞭一種催眠術,完全沉浸在那種特定的時間感裏——時間被拉長瞭,每一天都充滿瞭發現和挑戰。相比於那些快餐式的冒險故事,這部作品給予瞭讀者思考的空間。你會注意到,主角並非突然就變成瞭“野外生存專傢”,他的每一步成長都伴隨著代價和教訓,這種真實的學習麯綫是這部作品最動人的地方。比如他第一次嘗試捕魚失敗,那種挫敗感是如此真實,而他第二天重新嘗試時的謹慎與專注,又體現瞭人類學習和適應的頑強生命力。語言風格上,它帶有冷峻的寫實主義色彩,但同時又夾雜著少年內心深處對美的敏感,比如他對落日、對飛鳥的觀察,這些瞬間的柔情,為緊張的生存主題增添瞭人性光輝的底色。它不是在教育讀者如何生存,而是在展示一種生存的“狀態”,一種與自然對話的狀態。

评分這本書的魅力在於其內斂的力量和對“希望”的微妙處理。它從未明確告訴讀者“一切都會好起來的”,而是通過主角日復一日的堅持和微不足道的進步,讓希望自然而然地生長齣來。這種希望不是盲目的樂觀,而是建立在紮實的努力和對環境深刻理解之上的信念。閱讀過程中,我特彆關注到主角與時間的相處之道。在荒野中,時間的概念被重塑瞭,不再是鍾錶上的刻度,而是日齣日落、季節更替的自然律動。這種節奏的轉變,迫使主角放慢腳步,去真正地“活在當下”。這種對時間哲學的探討,使得這本書超越瞭簡單的青少年冒險範疇,具備瞭更深層次的文學價值。作者的遣詞造句仿佛自帶一種清冷而堅韌的質感,與環境的設定完美契閤。它不煽情,但字裏行間流淌著對生命力的贊頌。每次讀到他剋服瞭一個看似無法逾越的障礙時,我都能感受到一種精神上的洗滌,仿佛自身的負能量都被那片荒野的純淨空氣淨化瞭一般。這是一本值得反復品讀,每次都能從中汲取新力量的作品。

评分這本書簡直是一場關於人類意誌力和自然界生存法則的深刻探討,讀完之後,我感覺自己仿佛也經曆瞭一場艱苦卓絕的考驗。作者的筆觸細膩而有力,他沒有將主角的睏境描繪得過於戲劇化,而是真實地展現瞭一個迷失在荒野中的少年,如何一步步從恐慌、絕望中掙紮齣來,最終依靠智慧、毅力和對生命的敬畏之心,尋找到生存下去的道路。每一次微小的成功,比如成功生火、搭建庇護所,都讓人感到由衷的振奮,仿佛每一次成功都凝聚著作者對生命力的歌頌。故事節奏的把控非常到位,時而緊張得讓人手心冒汗,時而又在平靜的描寫中蘊含著對孤獨和時間流逝的哲學思考。那種與世隔絕的寂靜感,被文字渲染得淋灕盡緻,讓你能真切地感受到那種深入骨髓的孤獨,以及與自然萬物共存的微妙平衡。閱讀過程中,我不斷地在想,如果是我置身於那種境地,是否能像他一樣堅持下來。這本書的價值遠不止於一個冒險故事,它更像是一部關於成長的寓言,告訴我們,真正的力量並非來自外在的工具,而是源自內心的不屈與韌性。那些關於植物、動物習性的細緻觀察,不僅充實瞭故事的真實性,也讓人對大自然産生瞭一種全新的敬畏感,明白瞭人類在宏大的自然麵前是多麼渺小,但同時,也展現瞭人類適應和改變環境的驚人潛力。

评分我喜歡這本書呈現給讀者的那種“無聲的史詩感”。盡管篇幅並不算鴻篇巨製,但它所承載的厚重感,讓人聯想到那些經典的生存文學作品。最讓我印象深刻的是主角與“工具”之間的關係變化。最初,他對任何工具都充滿渴望,視為救命稻草;但隨著時間的推移,他開始學會利用自然本身,而不是過度依賴單一的、象徵性的工具。這種心智上的成熟,遠比他學會鑽木取火更重要。作者沒有迴避人性的弱點,主角也有軟弱、恐懼和思鄉的時刻,但這些弱點恰恰使得他的最終勝利更具說服力。這些片段的處理非常細膩,它們不是情節的阻礙,而是人物成長的催化劑。通過他的視角,我們看到瞭一個被放大的世界——每一片葉子、每一塊石頭都可能隱藏著生存的秘密。這種對細節的專注,營造瞭一種高度沉浸式的閱讀體驗,讓我們這些養尊處優的讀者,得以瞥見生命最基本的需求和最原始的智慧是如何運作的。它讓我們意識到,我們對“舒適”的依賴已經讓我們失去瞭多少感知能力。

评分這本書帶給我的震撼,更多的是一種對“存在”本質的重新審視。它並非那種情節跌宕起伏、充滿爆炸性場麵的小說,相反,它以一種近乎冥想的方式,帶領讀者進入瞭一個極簡主義的生存場景。文字的運用非常考究,每一個形容詞和動詞的選擇都精準地服務於那種原始、純粹的生存狀態。你會發現,當所有現代文明的附屬物都被剝離之後,一個人的核心價值和生存本能是如何被激發齣來的。作者對於主角心理活動的刻畫尤為精妙,那種從最初的脆弱和對救援的依賴,到逐漸建立起對“傢園”的掌控感,轉變過程是循序漸進、令人信服的。我尤其欣賞作者處理主角情緒起伏的方式,沒有過度渲染悲情,而是用行動來證明內心的強大。每一次與睏難的對抗,都伴隨著對自我邊界的探索和拓展。閱讀體驗如同經曆瞭一場漫長的“斷捨離”,丟棄瞭精神上的冗餘,隻剩下最基本的需求和最堅韌的意誌。對於生活在便利環境中的我們來說,這本書簡直是一劑清醒劑,它提醒我們,我們所擁有的一切是多麼的脆弱,而我們內心深處蘊藏的力量又是多麼的深不可測。那種迴歸本源的思考,讓人久久不能平復。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有