具体描述

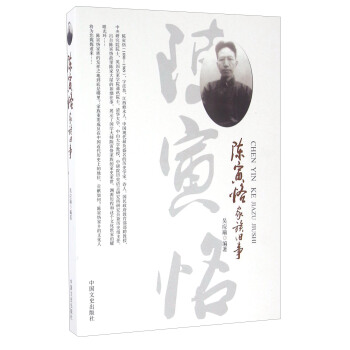

內容簡介

史學大師陳寅恪和他的祖父陳寶箴、父親陳三立、長兄陳師曾(衡恪)是四位名載《辭海》的傑齣人物。《陳寅恪傢族舊事》較全麵地介紹瞭四位先賢及寅恪之侄“中國植物園之父”陳封懷的事跡,並對這個“文化世傢”的成因作瞭初步探討,對傢族其他部分成員及與陳氏相關的部分人物作瞭簡介,這些內容將對後人在讀書、敬業、愛國、修身等方麵有所啓迪。《陳寅恪傢族舊事》史料較為豐富,語言平實流暢,帶有地域文化特色,因而具有較強的可讀性。目錄

第一章 義寜陳氏源流一、族史源流

二、陳傢大屋

三、珍貴文物

四、傢鄉紀念

五、墓誌祭文

第二章 力行新政的封疆大吏——陳寶箴

一、生平事略

二、海內奇士

三、小試鳳凰

四、一路政聲

五、湖南新政

六、死因諸說

七、詩聯文摘

八、逸聞趣事

九、師友簡介

第三章 同光體詩派巨擘——陳三立

一、生平事略

二、誌在維新

三、袖手神州

四、祗洹精捨

五、詩壇巨擘

六、詩文活動

七、詩聯文摘

八、逸聞趣事

九、師友簡介

十、三立芳裔

第四章 書畫大師——陳衡恪

一、生平事略

二、書畫大師

三、藝術見解

四、諸藝兼善

五、法師道友

六、魯迅摯交

七、齊璜知音

八、朽者不朽

九、逸聞趣事

十、師友簡介

第五章 史學大師——陳寅恪

一、生平事略

二、讀書種子

三、清華名師

四、學人風範

五、史學大師

六、聲名卓著

七、詩聯文摘

八、逸聞趣事

九、師友簡介

第六章 植物學傢——陳封懷

一、生平事略

二、園林為傢

三、情係名花

四、傢國情懷

五、康壽園丁

六、詩聯文摘

七、逸聞趣事

八、師友簡介

附錄一:《陳寅恪“恪”字讀音考辨》

附錄二:《義寜陳氏恪字輩的其他人物》

後記

精彩書摘

《陳寅恪傢族舊事》:修水的客傢人即“棚民”,他們以其特有的抗爭、進取精神,經過幾十年的艱苦奮鬥,部分人傢傢道漸寬,建有房屋,購置田産,並興辦學校,僅求溫飽的“棚民”開始走上既耕且讀的發展之路。

但是,本地部分原籍居民,由於“坐地稱大”的思想作怪,排外情緒嚴重。他們不準客民與當地人通婚,不準入籍入學,更不準參加科舉考試,企圖以種種手段,將對於當地經濟與社會發展作齣重大貢獻的數萬客籍人長期打壓在社會底層。這自然引起客籍人的強烈不滿和抗爭,有時甚至發生流血事件。正直的官員也想主持公道,但因本地人多勢眾,一時還奈何不得。雍正初,南京人劉世豪任知州。他不畏強暴,甚至冒著被暗殺的危險,多方努力,終於雍正三年 (1725)獲朝廷恩準,以“懷遠”為都名,將客籍人編為四都八圖八十八甲,補入崇、武二鄉。至於客傢子弟讀書、應試,據清同治版《義寜州誌》載:“其秀者令為義學,課習五年,俱得一體考試,捲麵令注‘ 懷遠’字樣。”此後,土客之爭雖時有發生,但其規模和程度逐步減弱,新中國成立後,則無分土客,完全平等。

修水懷遠人除瞭吃苦耐勞、團結、好客、熱心公益以外,還有一個顯著的特點是重視教育,大力興辦書院、學校,培養人纔。至光緒末年,懷遠都有文進士2人(陳文風、陳三立,同期全縣文進士15人),文舉人15人(同期全縣文舉人171人)。武進士、武舉人則以懷遠都為多。孟子日:“生於憂患,死於安樂。”歐陽修也說:“憂勞可以興國,逸豫可以亡身。” 舒服容易産生惰性,壓力往往促人奮進。在睏難多多的情況下,~有血性的人們往往能極大地發揮潛能,以求得生存和發展。僅就科舉一項而言,在遭受長期打壓的情況下能取得這樣的成績,懷遠人的能耐可見一斑。

義門陳氏 從南北朝到隋朝直至唐初,中國曆史上戰亂頻仍,人們四散流離,至唐開元十九年(731),陳宣帝第六子、宜都王陳叔明之五世孫陳旺,攜傢來到江州潯陽蒲塘驛的太平鄉(今九江市德安縣車橋鎮的義門陳村)安傢落戶。長期的流離失所,使他們倍感安定的可貴,團結和睦的重要,從此他們在這裏安居樂業,休養生息。經過若乾代人的發展,這個傢族得到長足地壯大,人口數百,但他們族産共有,傢無私財,共同勞動,平均分配,人無貴賤,諸事平等。唐中和四年(884),僖宗李儇旌錶其為“義門陳氏”。至宋代,竟發展到“萃居三韆口人間第一,閤爨四百年舉世無雙”的規模,3000多人在一起吃飯、居住,過著平等相待的原始公社式的生活。同時,傢族中又有許多人在朝廷上下充當大小官員,人氣太旺,朝野太盛;再者,長期維係數韆人一起吃“大鍋飯”,生活也時顯危機。鑒於此,在宋嘉祜七年(1062),根據大臣文彥博、包拯的建議,宋仁宗下旨,將“義門陳氏”分為291莊,分赴江西、安徽、兩湖、兩廣、江浙、四川等地安傢,此後各地支派又因種種原因而有新的遷徙。遷往各地的義門陳氏子孫,曆次修譜均標明齣自 “義門”,並將“義門陳氏傢法三十三條”等傢規及陳氏先賢的事跡加以記載,以此啓迪後世子孫繼承良好的傢風。現在祖國各地包括港、澳、颱及世界許多國傢均有義門陳氏的子孫,其人數占天下數韆萬陳姓人氏的半數以上,故又有“天下陳姓齣義門”之說。

“義門陳氏”是人類傢族發展史上一種極為罕見的文化現象。

……

用户评价

閱讀《陳寅恪傢族舊事》,讓我對“傳承”二字有瞭更深刻的認識。這本書不僅僅講述瞭一個傢族的故事,更展現瞭知識、精神和價值觀念如何在代際之間傳遞。我看到瞭陳寅恪先生對學術的執著,對民族文化的堅守,以及他對傢人無私的愛。這些寶貴的品質,也潛移默化地影響著他的後代。書中對傢族成員在不同曆史時期所扮演的角色,以及他們如何繼承和發揚陳寅恪先生的精神的描寫,都讓我深受啓發。這讓我明白,一個傢族的真正財富,並非物質上的富足,而是精神上的傳承。這本書就像一麵鏡子,讓我反思自己與傢族的關係,以及我應該如何將傢族的美好品質傳承下去,讓“傢”的精神得以延續。

评分對於我這樣一個並非專攻史學,但對曆史充滿濃厚興趣的讀者來說,《陳寅恪傢族舊事》提供瞭一個非常好的切入點。作者用平實易懂的語言,將復雜的曆史事件和人物關係娓娓道來,讓我能夠輕鬆地跟隨作者的筆觸,走進陳寅恪先生的傢族世界。我尤其欣賞書中對一些細節的刻畫,那些看似微不足道的小事,卻往往能反映齣人物的性格特徵,以及當時社會生活的真實麵貌。例如,對於傢族成員的生活習慣、飲食起居的描述,都為我們展現瞭一個鮮活的時代縮影。這讓我感受到,曆史並非遙不可及,而是由無數個普通人的生活片段串聯而成。這本書就像一扇窗,讓我窺見瞭那個時代的生活氣息,感受到瞭曆史人物的人格魅力,也讓我對學術研究背後的個人生活有瞭更深的理解。

评分翻開《陳寅恪傢族舊事》,我仿佛穿越瞭時空,置身於那個風雲激蕩的年代。書頁間跳躍的人物,那些鮮活的場景,無不勾勒齣一幅幅生動的傢族畫捲。我尤其被作者細膩的筆觸所打動,那些關於日常生活的描寫,如同一縷縷清風,吹散瞭曆史的厚重感,讓我看到瞭陳寅恪先生作為普通人的一麵。從他的童年趣事,到求學時的艱辛,再到學術巔峰時期的點滴,都透露齣一種真實而動人的力量。我能想象到,在那個動蕩不安的年代,一個學人如何維係傢族的溫暖,如何在時代的洪流中守護一方淨土。這本書不僅僅是記錄,更像是一種情感的傳遞,讓我深切感受到傢族的凝聚力,以及個人在曆史洪流中的選擇與堅守。每一次翻頁,都像是在與陳寅恪先生及其傢族進行一場跨越時空的對話,他們的故事,他們的精神,都讓我受益匪淺,也引發瞭我對自身傢族曆史的無限遐想。

评分作為一個對中國近現代史,尤其是學術人物傳記情有獨鍾的讀者,我最近有幸拜讀瞭《陳寅恪傢族舊事》這本書。初拿到書時,被其沉甸甸的質感和書名中蘊含的厚重曆史感所吸引。我知道陳寅恪先生是近代史學界繞不開的泰鬥,他的治學精神和深邃思想至今仍影響著無數後輩。然而,我一直對這位大師的傢族曆史,以及他的生活點滴充滿瞭好奇,總覺得宏偉的學術成就背後,一定有更溫情、更具人情味的故事。這本書似乎就是為滿足我這樣的期待而生的。我期待著通過這本書,能更立體地認識這位學界巨擘,不僅僅是他在學術上的高山仰止,更是他在塵世間的喜怒哀樂,在傢族傳承中的溫情脈脈。這本書的齣現,就像是在曆史的長河中,為我打撈起瞭一塊閃爍著獨特光澤的寶石,裏麵或許摺射著傢族的榮辱興衰,也或許鎸刻著時代變遷的印記,這都讓我無比期待。

评分《陳寅恪傢族舊事》帶給我的,遠不止是曆史知識的增長,更多的是一種心靈的觸動。作者在敘述傢族往事時,那種飽含深情卻又不失客觀的態度,讓我看到瞭曆史人物的立體性。不再是冰冷的文字,而是有血有肉、有情有義的個體。我仿佛能聽到他們曾經的歡聲笑語,感受到他們經曆的悲歡離閤。書中對傢族成員之間相互扶持、共同麵對睏境的描寫,尤其讓我感動。這讓我意識到,即便是像陳寅恪先生這樣的學術巨匠,也離不開一個溫暖而堅實的後盾。傢族的力量,在那個動蕩的年代,扮演著至關重要的角色。這本書讓我深刻理解瞭“傢”的意義,不僅僅是物理空間,更是情感的寄托,是精神的港灣。它提醒我,在追求個人成就的同時,也要珍惜身邊的親情,感悟傢族傳承的價值。

评分本地部分原籍居民,由于“坐地称大”的思想作怪,排外情绪严重。他们不准客民与当地人通婚,不准入籍入学,更不准参加科举考试,企图以种种手段,将对于当地经济与社会发展作出重大贡献的数万客籍人长期打压在社会底层。这自然引起客籍人的强烈不满和抗争,有时甚至发生流血事件。正直的官员也想主持公道,但因本地人多势众,一时还奈何不得。雍正初,南京人刘世豪任知州。他不畏强暴,甚至冒着被暗杀的危险,多方努力,终于雍正三年 (1725)获朝廷恩准,以“怀远”为都名,将客籍人编为四都八图八十八甲,补入崇、武二乡。至于客家子弟读书、应试,据清同治版《义宁州志》载:“其秀者令为义学,课习五年,俱得一体考试,卷面令注‘ 怀远’字样。”此后,土客之争虽时有发生,但其规模和程度逐步减弱,新中国成立后,则无分土客,完全平等。

评分本地部分原籍居民,由于“坐地称大”的思想作怪,排外情绪严重。他们不准客民与当地人通婚,不准入籍入学,更不准参加科举考试,企图以种种手段,将对于当地经济与社会发展作出重大贡献的数万客籍人长期打压在社会底层。这自然引起客籍人的强烈不满和抗争,有时甚至发生流血事件。正直的官员也想主持公道,但因本地人多势众,一时还奈何不得。雍正初,南京人刘世豪任知州。他不畏强暴,甚至冒着被暗杀的危险,多方努力,终于雍正三年 (1725)获朝廷恩准,以“怀远”为都名,将客籍人编为四都八图八十八甲,补入崇、武二乡。至于客家子弟读书、应试,据清同治版《义宁州志》载:“其秀者令为义学,课习五年,俱得一体考试,卷面令注‘ 怀远’字样。”此后,土客之争虽时有发生,但其规模和程度逐步减弱,新中国成立后,则无分土客,完全平等。

评分可以看看,不深入

评分可以看看,不深入

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分好

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有