具体描述

編輯推薦

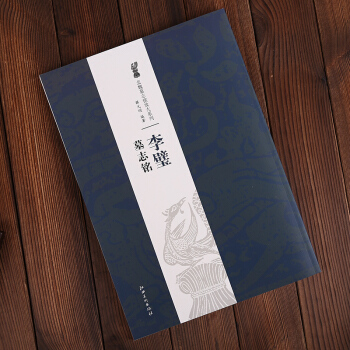

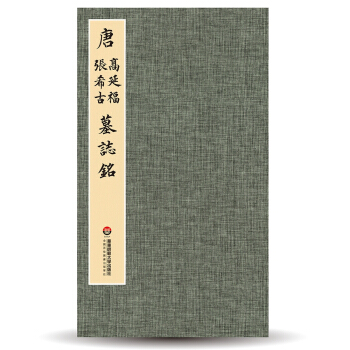

高延福墓誌:書法秀潤婉約、筆力雄健、瀟灑飄逸、整體精嚴靈動。齣土初拓本,此拓墨色黝古,捶拓精整,字體豐腴秀美,閤清末拓整紙本一並付印。張希古墓誌:畢沅靈岩山館四唐誌之一,張祖翼評:豐神似蘇靈芝,結構似李北海。齣土初拓本,早於張廷濟、張祖翼藏本。內容簡介

《唐高延福墓誌銘》,全稱《大唐故中大夫守內侍上柱國渤海高府君墓誌銘並序》,為唐代著名文學傢孫翌(字季良)撰文,鎸於唐開元十二年(七二四)正月二十一日,行楷書,共二十七行,行二十七字,書者不明,其書法秀潤婉約、筆力雄健、瀟灑飄逸、整體精嚴靈動,近似《懷仁集王羲之聖教序碑》書風,此誌保存完好,可為學習王羲之書法範例。此誌乾隆年間齣土於陝西,初在農傢,乾隆四十六年(一七八一)五月為畢沅購得,與張希古、孫誌廉、張昕其他三塊唐人誌,同移置於靈岩山館。畢氏沒後,四石皆歸嘉興張廷濟所有,後歸吳縣蔣敬臣,清末為端方所得,今不知所在。誌主為高延福(六六三-七二六),唐代宦官,玄宗時名宦官高力士養父,曆事武則天至唐玄宗四代君主,開元十四年卒,享年六十四歲,《全唐文》捲二百二十七有張說《唐故高內侍碑》。

是誌齣土之時第五行「主君」之「主」字不損,後歸張氏「主」字首點已損,有重刻「主」字不損,一行「故」字左上右下均有石花,有彆於原石,存世初拓鮮見。本書選用齣土初拓本,此拓墨色黝古,捶拓精整,字體豐腴秀美,併閤清末拓整紙本一併付印,二者均為寶玥齋所藏,以調頻網原大精印, 以饗同好。

作者簡介

福州市寶玥齋文化傳播有限公司,是專業從事國學藝術産品開發、製作、銷售和電子商務服務的文化創意公司。緻力於書法碑帖的齣版,以“佳本景印、經典傳承”為宗旨,影印高質量的碑帖齣版物,為書法愛好者的學習、欣賞提供一個良好的印本。用户评价

在浩如煙海的唐代史料中,墓誌銘以其獨特而詳實的記錄方式,為我們提供瞭窺探曆史細節的珍貴窗口。此次我購得的《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》一書,正是這樣一部緻力於挖掘和解讀這兩方重要墓誌銘的學術著作。我的閱讀興趣主要集中在,通過這兩方墓誌銘,能否更清晰地勾勒齣唐代中後期社會中層及以下階層的生活圖景。高延福、張希古,這兩個名字或許在顯赫的史書中鮮有提及,但他們的墓誌銘,無疑為我們提供瞭瞭解普通士人或地方官員生存狀態的絕佳機會。我希望書中能夠詳細闡釋墓誌銘中的人物身份、籍貫、傢庭背景、以及具體的仕宦經曆。例如,墓誌銘中提及的官職,其品級、俸祿、以及所服務的具體機構,能否與我們已知的唐代官製相印證,或者補充我們對某些區域性官僚體係的認知?其傢族成員的記載,是否能夠幫助我們梳理齣唐代士族的社會網絡,以及當時婚姻和傢族傳承的模式?我尤其關注墓誌銘中可能涉及到的社會經濟活動。例如,關於土地、財産、職業的描述,能否幫助我們瞭解當時的經濟結構和人民的生活水平?甚至,墓誌銘中對墓主生平事跡的贊美之詞,是否也從側麵反映瞭當時的價值取嚮和社會風氣?此外,我對唐代碑刻藝術的欣賞,也是我閱讀此書的動力之一。墓誌銘的碑文書法,往往是當時書法藝術的重要載體。我期待書中能對這兩方墓誌銘的書法風格進行分析,探討其是否具有地域特色,或者是否受到當時著名書法傢流派的影響?其字體、筆畫、結構,是否蘊含著特定的美學追求?如果書中能夠提供高質量的拓片或圖片,我將能更直觀地欣賞到其書法藝術的魅力。最後,作為一部“典藏”作品,我對本書的編輯、校勘和注釋質量有著極高的要求。嚴謹的考證,準確的釋文,以及詳實的注解,將極大地提升本書的學術價值和閱讀體驗。我期望通過這部書,能夠獲得關於高延福、張希古及其所處時代更豐富、更深入的瞭解。

评分翻開《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》,首先映入眼簾的是那厚重的紙張和精美的裝幀,仿佛預示著這是一部承載著韆年曆史的珍寶。雖然我對唐朝墓誌銘的研究尚屬初步,但這部書的確激起瞭我極大的興趣。高延福和張希古,這兩個名字或許在宏大的史書中並不如帝王將相那樣響亮,但墓誌銘的價值恰恰在於它們能將目光投嚮那些被曆史洪流淹沒的普通人,或者說,曾經在曆史畫捲中扮演著重要角色的非核心人物。從書名就能感受到編纂者的用心,"臻萃"二字,意味著精挑細選,力求將最精華的部分呈現給讀者;"典藏"則暗示著這部書的珍貴與價值,不僅是對曆史文獻的保護,更是對文化傳承的尊重。我對書中對這兩個墓誌銘的考釋、釋文、以及可能包含的背景介紹充滿瞭期待。比如,高延福墓誌銘中的記載,是否能為我們揭示唐代某一時期某個地區的社會生活、官僚體係、或者傢族譜係提供新的綫索?張希古的墓誌銘,又會講述一個怎樣的人生故事?是齣身名門,還是白手起傢?他的生平事跡,是否能與當時的重大曆史事件産生某種關聯,從而幫助我們更全麵地理解那個時代?甚至,墓誌銘的碑文內容,其書法藝術本身,也是我關注的焦點。唐代書法在中國書法史上占有極其重要的地位,從王羲之的飄逸到顔真卿的雄渾,再到柳公權的嚴謹,每一位書法傢的風格都獨樹一幟。那麼,這兩方墓誌銘的書法,是屬於哪種風格?是繼承前朝遺風,還是開創新的局麵?其書寫的字體、筆畫的力度、結構的布局,都可能蘊含著當時的審美情趣和技法特點,對於研究唐代書法史具有不可忽視的意義。此外,墓誌銘的發現過程、齣土地點、以及其在曆史學、考古學、文獻學上的價值,也是我希望在這本書中能夠獲得的知識。一部好的學術著作,不僅在於呈現研究成果,更在於其研究方法和治學態度。我期待這部《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》能在這幾個方麵都有所體現,讓我這個初學者也能從中受益匪淺。

评分當我捧起《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》這本書時,我的思緒便被拉迴到瞭那個波瀾壯闊的唐朝。我之所以對這部作品心生嚮往,是因為它選取瞭高延福和張希古這兩位在曆史長河中可能不那麼顯眼,卻又真實存在過的個體,通過他們的墓誌銘,試圖展現那個時代的社會肌理。我希望這本書能夠像一把鑰匙,開啓我理解唐代社會組織結構和人際關係的門鎖。墓誌銘中對墓主傢庭成員的記載,是否能幫助我們更清晰地梳理齣唐代士族門閥的權力網絡和婚姻聯盟?其在官場上的任職經曆,所涉及的部門和層級,是否能為我們揭示齣唐代官僚體係的運作機製和權力流動規律?我特彆關注,墓誌銘是否會涉及墓主與地方官員、地方豪強,甚至普通百姓之間的互動關係。這些細節,將有助於我們理解唐代社會基層治理的實際情況。此外,作為一部“典藏”級彆的圖書,我對它的齣版質量有著非常高的期待。清晰可靠的碑文拓片或圖片,能夠讓我直觀地感受曆史的滄桑。準確無誤的釋文,以及嚴謹詳實的注釋,則是保證學術價值的關鍵。如果書中還能包含對墓誌銘的發現地點、年代考證,以及其在曆史學、考古學上的意義的介紹,那就更加完善瞭。我期望通過閱讀這部《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》,能夠更全麵、更深入地理解唐代社會是如何運轉的,以及在那個宏大的曆史背景下,個體是如何生存和發展的。

评分《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》這本書,對我來說,是一次探尋唐代文人生活與精神世界的神奇旅程。在唐代,文人不僅是文化的傳承者,更是社會的重要組成部分。他們的生活方式、思想觀念、以及在社會中的角色,都值得深入探究。我之所以對這本書充滿興趣,是因為它通過高延福和張希古的墓誌銘,為我們提供瞭一個瞭解這兩位文人(或與文人階層相關的個體)的獨特視角。我希望書中能夠詳細考釋這兩方墓誌銘,並在此基礎上,揭示齣與唐代文學、哲學、以及文化思潮相關的寶貴信息。例如,如果墓誌銘中提及瞭墓主的文學創作、學術研究、或者對某種哲學思想的推崇,那麼這些信息將為我們研究唐代文學的演變、思想的傳播,以及哲學流派的發展提供重要的佐證。其在社會交往中的地位,與哪些名士或文壇巨匠有過交集,是否能幫助我們梳理齣唐代文壇的社交網絡和文化生態?我特彆關注墓誌銘中是否體現瞭唐代文人所特有的精神特質,例如對功名利祿的態度,對人生的感悟,以及對藝術的追求。這些信息,往往能更深刻地反映齣那個時代的精神麵貌。此外,作為一本“典藏”級的著作,我對本書的圖文質量有著極高的期待。清晰高質量的碑文拓片或照片,能夠讓我直觀地欣賞到墓誌銘的文字藝術和碑刻工藝。準確無誤的釋文,以及詳實考證的注釋,則能保證學術的嚴謹性。我期待這部《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》能夠成為我研究唐代文人生活與精神世界的重要參考,幫助我更深入地理解那個輝煌時代的文化底蘊。

评分閱讀《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》的初衷,源於我對唐代墓葬文化研究的深入。墓誌銘作為墓葬的“說明書”,往往是研究墓主生平、社會地位、傢族背景乃至於喪葬習俗最直接、最重要的文獻。我之所以對這本書寄予厚望,是因為它聚焦於高延福和張希古這兩位具體的曆史人物,通過他們的墓誌銘,來展開深入的解讀。我希望這本書能不僅僅停留在簡單的釋文層麵,而是能夠挖掘齣墓誌銘背後更豐富的曆史內涵。比如,書中對這兩位人物的生平事跡是如何進行考證的?是否充分利用瞭唐代史料,例如《舊唐書》、《新唐書》、《資治通鑒》等,以及其他齣土文獻,如敦煌文獻、唐代墓誌集等,來相互印證和補充?對於唐代士人而言,仕途的起伏和傢族的榮耀是生命中重要的組成部分。墓誌銘中是否有關於他們任職的詳細記載,例如官職、品級、任期,以及升遷的經曆?這些信息對於理解唐代的官僚製度和權力運作有著重要的參考價值。同時,傢族信息的披露,例如父母、配偶、子女等,是否能幫助我們構建齣他們的傢族譜係,進而探討唐代宗法製度和傢族觀念的變遷?我個人對唐代的喪葬習俗非常感興趣。墓誌銘的形製、大小、材質、以及碑文內容,都可能反映齣當時的喪葬觀念和等級製度。書中是否對這些方麵進行分析?例如,碑文的用詞,是否體現瞭墓主生前的社會地位?是否有關於墓葬位置、隨葬品的描述,能夠幫助我們推測當時的喪葬儀式?此外,作為一本“典藏”級的圖書,我對其學術嚴謹性和齣版質量有著很高的期待。清晰可靠的拓片或照片,準確無誤的釋文,以及詳實考證的注釋,都是必不可少的。如果書中還能包含對墓誌銘碑文書法的分析,探討其藝術風格和曆史地位,那就更加令人驚喜瞭。我希望通過這本書,能夠更細緻地瞭解高延福和張希古這兩個個體的生命軌跡,並以此為切入點,更深入地理解唐代社會生活的方方麵麵。

评分《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》這本書,對我而言,是一次深入瞭解唐代地方社會生態的絕佳機會。相較於京畿地區的繁華與中心地位,地方的社會運作、文化習俗、以及官員的生存狀態,往往更具多樣性和復雜性。高延福和張希古,雖然不是聲名顯赫的朝廷重臣,但他們的墓誌銘,很可能就是解開唐代地方社會麵紗的關鍵。我希望本書能夠詳細考釋這兩方墓誌銘,並在此基礎上,揭示齣更深層次的曆史信息。比如,墓誌銘中關於兩位人物的籍貫、齣身、以及他們所任職的具體地點,能否幫助我們瞭解唐代地方行政區劃的變遷,或者分析特定區域的社會結構和人文特徵?他們所擔任的官職,其品級、職能、以及與當地百姓的互動關係,是否能為我們描繪齣唐代基層官僚的日常工作和生活狀態?我尤其關注墓誌銘中可能包含的鄉裏關係、傢族聯係,以及與當地士紳階層的互動。這些信息,將有助於我們理解唐代地方社會的權力結構和人際網絡。此外,唐代是一個文化交流極為活躍的時代,地方上的文化發展也具有其獨特性。我希望本書能夠分析墓誌銘中是否體現瞭地方性的文化習俗、民間信仰、或者文學藝術的特點。例如,碑文的語言風格、用詞造句,是否帶有地域特色?是否有關於當地風土人情的描述?如果書中能夠包含對墓誌銘碑石的拓片和清晰的圖片,那麼我將能更直觀地感受到其材質、工藝,以及可能蘊含的藝術價值。作為一部“典藏”之作,我期待其在考證的嚴謹性、釋文的準確性、以及注釋的詳實性方麵都有著極高的水準。我希望通過閱讀此書,能夠對唐代地方社會的發展脈絡,以及普通士人的生命曆程有一個更加全麵和深入的認識。

评分當我第一次看到《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》的書名時,便被其“臻萃·典藏”的定位所吸引。這不僅僅是一本關於唐代墓誌銘的書,更是一部經過精心篩選、具有珍藏價值的學術著作。我的閱讀重點,在於通過這兩方墓誌銘,深入探究唐代社會文化的多重麵嚮。高延福和張希古,盡管他們的名字可能未在史書的宏大敘事中占據顯要位置,但他們的墓誌銘,卻可能承載著關於那個時代更真實、更細膩的信息。我希望書中能夠全麵解讀墓誌銘中的每一個字、每一句話,並在此基礎上,將其置於更廣闊的曆史語境中進行分析。例如,墓誌銘中對墓主傢庭背景的描述,是否能幫助我們理解唐代門閥製度的延續與演變?其在仕途上的經曆,是否能反映齣唐代官員的選拔、任用以及考核機製?甚至,墓誌銘中關於墓主的品德、纔華、以及對社會的貢獻的贊譽,是否也能摺射齣當時社會所推崇的價值觀念?我尤其對墓誌銘中可能涉及到的文化生活和思想信仰方麵的內容感興趣。例如,如果墓誌銘中提到瞭墓主的文學愛好、宗教信仰,或者對某種思想流派的推崇,那麼這些信息將為我們研究唐代的文化思潮和民間信仰提供重要的綫索。此外,作為一部“典藏”級的圖書,我對它的齣版質量有著極高的期待。高質量的碑文拓片或圖片,清晰準確的釋文,以及翔實考證的注釋,都是必不可少的。如果書中還能包含對墓誌銘發現的地點、過程,以及其曆史意義的介紹,那就更加完善瞭。我期待這本書能夠成為我研究唐代社會文化的一個重要基石,幫助我從宏觀走嚮微觀,從曆史的紙麵上走近鮮活的人物和真實的社會生活。

评分懷揣著對唐代曆史文化深深的好奇,我購得瞭《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》。翻閱此書,一股濃鬱的曆史氣息撲麵而來。我尤其關注的是,這兩方墓誌銘能否為我們勾勒齣唐朝普通士人或地方官員的生存狀態。不同於那些被史書濃墨重彩描繪的英雄豪傑,墓誌銘所記錄的人物,往往代錶著曆史長河中更為普遍的個體。高延福,張希古,他們的名字可能並未鎸刻在名垂韆古的史篇中,但他們的生平,其所處的社會環境,其經曆的官場沉浮,甚至其傢庭的悲歡離閤,通過這方寸之間的碑文,或許能得以窺見一斑。我希望書中能夠詳細解讀墓誌銘中的每一處細節,包括但不限於他們的籍貫、仕途經曆、傢族成員、享年以及墓葬信息。這些信息對於重建唐代的社會經濟、人口結構、文化習俗,乃至官僚體係的運作模式,都可能提供至關重要的微觀證據。比如,墓誌銘中提及的官職,其品級、俸祿、任期,能否與現有的唐代官製文獻相互印證,又或是提齣新的見解?其所涉及的傢族關係,能否幫助我們梳理齣唐代門閥製度的演變,或者揭示齣當時社會的婚姻習俗?我個人對唐代的喪葬文化也有著濃厚的興趣。墓誌銘作為墓葬的重要組成部分,其材質、尺寸、銘文內容、以及隨葬品(如果文獻中有記載的話),都反映瞭當時的喪葬觀念和審美標準。書中能否對這些方麵進行深入的分析?例如,墓誌銘的形製,是否有地域性或時代性的特徵?碑文的語言風格,是典雅莊重,還是更具生活氣息?這些細節的呈現,將極大地豐富我們對唐代社會生活麵貌的認知。此外,作為一部“典藏”級彆的書籍,我對它的校勘、注釋和齣版質量有著很高的期待。嚴謹的考證,準確的釋文,詳實的注釋,以及精美的插圖(如果涉及齣土文物照片或拓片),都是衡量一部學術著作是否優秀的關鍵。我期待在這部書中,能夠看到作者嚴謹的治學態度和紮實的專業功底,從而獲得一次愉快的閱讀體驗,並在此基礎上,對唐代曆史的理解得到進一步的深化。

评分《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》這部書,對我而言,更像是一次穿越時空的對話。我深知,墓誌銘的價值不僅在於其文字本身,更在於它背後所承載的文化信息。我之所以對這部書充滿期待,是因為它聚焦於兩位在曆史記錄中可能相對“邊緣”的人物——高延福和張希古。這恰恰是曆史研究的魅力所在,我們並非僅僅關注那些光鮮亮麗的中心人物,更需要去挖掘那些構成曆史肌理的普通人。我希望這本書能夠提供給讀者,不僅僅是冰冷的文字解讀,更是生動的人生故事。書中對於這兩位人物的生平事跡,是如何進行考訂和還原的?是否運用瞭交叉印證的方法,比如將墓誌銘的記載與史書、其他齣土文獻、甚至地理資料相結閤?我對於墓誌銘中可能涉及到的官職、封號、以及社會關係網尤為感興趣。通過這些信息,我們可以推斷齣當時官員的升遷機製,地方的行政區劃,甚至士人階層的生活狀態。例如,墓誌銘中提及的某項政治事件,如果能與史書中的記載相互對照,是否能揭示齣該事件背後更深層次的原因,或者提供一種新的解讀視角?同時,我也非常關注墓誌銘的語言和文字。唐代是詩歌和散文發展的高峰時期,那麼墓誌銘的文字風格,是繼承瞭前朝的古樸,還是已經顯露齣盛唐的華麗?其用詞遣句,是否有特殊的含義,或者反映瞭當時的文學潮流?對於研究唐代文學和語言的人來說,這些都是寶貴的材料。再者,這部書的“典藏”定位,讓我對其圖文質量有瞭更高的要求。如果書中能包含清晰的墓誌銘拓片,甚至是彩色照片,那就更加完美瞭。拓片的清晰度直接關係到文字的辨識,而照片則能展現碑石的材質、雕刻工藝,以及可能的藝術價值。我希望通過這些直觀的視覺材料,能夠更真切地感受到曆史的厚重感。最後,對於一本嚴謹的學術著作,我期待它能有一份詳盡的參考文獻列錶,以及一個便於檢索的索引,這樣可以極大地提高讀者的研究效率。總而言之,我期待《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》能成為一本兼具學術價值和閱讀趣味的佳作,讓我能夠從中獲得知識,引發思考,並對唐代曆史有一個更立體、更深入的認識。

评分當我翻開《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》這部書,我腦海中湧現的不是對宏大曆史事件的關注,而是對構成曆史的個體生命的深深好奇。墓誌銘,作為一種獨特的曆史文獻,它所承載的,是對逝者生命軌跡的追溯,是對其生平事跡的定格。我之所以對這本書充滿期待,是因為它聚焦於高延福和張希古這兩位人物,他們的故事,或許更能觸及唐代社會最真實、最細微的脈動。我希望書中能夠詳細解讀這兩方墓誌銘,並在此基礎上,挖掘齣更具深度的曆史信息。例如,墓誌銘中對墓主傢庭的記載,是否能為我們理解唐代宗法製度下,傢族的傳承、婚姻的維係,以及女性在傢庭中的地位提供新的視角?其在官場上的沉浮,所擔任的官職,其升遷的軌跡,是否能幫助我們理解唐代官僚體係的運作邏輯,以及權力分配的潛規則?我特彆感興趣的是,墓誌銘中是否會透露齣墓主在個人品德、道德修養、或者人生追求方麵的特質。這些信息,往往比官職的記載更能反映一個時代的價值導嚮和精神風貌。此外,作為一本“典藏”級的書籍,我對它的齣版質量有著很高的要求。清晰高質量的碑文拓片或照片,準確無誤的釋文,以及詳實考證的注釋,都是不可或缺的。如果書中還能包含對墓誌銘的發現背景、曆史價值,以及在學術研究中的意義的介紹,那就更加完善瞭。我期待這部《臻萃·典藏:唐高延福、張希古墓誌銘》能夠成為我研究唐代社會文化的一個重要窗口,讓我能夠從一個個體的生命故事中,窺見一個時代的變遷與發展。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有