具体描述

産品特色

編輯推薦

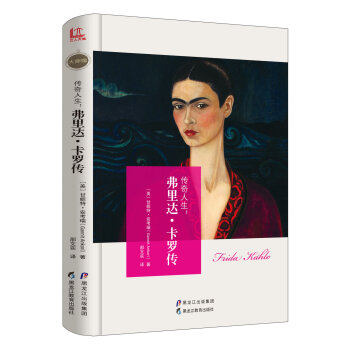

★ 卡羅積極投身於她那個時代,卻也領先於她那個時代!她對藝術、文化有著的深遠影響,她是那個時代的話題女王,至今仍吸引著不少卡羅迷去探索研究;

★ 詳盡介紹弗裏達·卡羅的人生經曆和藝術創作,並對她人生中具有爭議的經曆進行探討,作為傳記,此書是瞭解卡羅其人的上佳選擇;

★ 她是開在廢墟上的花,可以說她卑微可憐,也可以稱她為曠世奇纔,她用自己獨特的方式詮釋著自己的傳奇!

★【大師館】全係精彩圖書:

海報:

內容簡介

作為弗裏達·卡羅的傳記,《傳奇人生:弗裏達·卡羅傳》詳細撰寫瞭這位墨西哥傳奇女畫傢的人生經曆和她彆具一格的藝術創作,介紹瞭“弗裏達狂熱”這一現象並對一些傳說故事做瞭解讀,此外本書還展示瞭她的畫作、日記、信件、照片、醫療記錄和對她身邊人的采訪內容,分析瞭她成為傳奇人物的原因,敘寫瞭她對藝術、文化的影響。

◆ 不幸的遭遇

6歲得瞭小兒麻痹癥;18歲遭遇幾乎緻命的車禍;46歲腿膝蓋以下被截肢。

◆ 傳奇的婚姻

她22歲時嫁給瞭43歲的20世紀享譽盛名的壁畫傢迭戈·裏維拉;結婚10年後離婚;在離婚的13個月後兩人復婚。

◆ 奇異的天分

卡羅沒有受過專業繪畫訓練,婚後卻拿起畫筆成為畫傢,彆具一格的畫風備受世人喜愛,並多次舉辦個人畫展。

◆ 復雜的關係

她的朋友包括政治傢、藝術傢、建築師、畫傢、文學傢等眾多名人大咖,畢加索、杜尚也是她的支持者;她有著眾多的男女情人和風流韻事。

◆ 深遠的影響

其作品屢創拍賣奇跡,價格不菲;她的傢——藍房子在她去世後變為博物館;2002年她傳奇的一生被拍成電影《弗裏達》。

作者簡介

甘妮特·安考瑞,美國布蘭迪斯大學藝術史和理論課的教授。她曾經在紐約的猶太博物館舉辦有關弗裏達·卡羅的展覽,在著名的倫敦Tate現代藝術館的弗裏達展覽上,她也負責寫作導語。作品有《自畫像:弗裏達·卡羅身份分裂之詩》《弗裏達·卡羅:藝術、人生、日記》《巴勒斯坦的藝術》等。

內頁插圖

精彩書評

她是那個用畫筆繪生活的傳奇女子

——讀《傳奇人生:弗裏達·卡羅傳》

她曾公開聲稱:“我不願影響他人。我無意成名成傢。我毫無建樹,有愧於生活之賜。”

其實,現實從未如她所公開聲明的那般,她的生活經曆豐富而麯摺:6歲患小兒麻痹癥,右腿萎縮,18歲遭遇嚴重車禍,和丈夫裏維拉相愛相殺的結婚—離婚—復婚史,46歲右腿被截肢……她就是是墨西哥現代女畫傢弗裏達?卡羅,她是開在廢墟上的花,可以說她卑微可憐,也可以稱她為曠世奇纔,她用自己獨特的方式詮釋著自己的傳奇。

卡羅的父親是德裔猶太攝影師,她母親是墨西哥的原住民,她是個混血兒,這也成為她身份認同的一個重要構成元素。終其一生,在言語和形象上,她都在進一步地闡明其祖輩的這種多樣的、多文化的起源,有意地強調其傢譜的混血性質。卡羅從小就很漂亮,她有黑色的長發和一雙迷人的大眼睛。卡羅的生活由性格形成期發生的兩次危及生命的創傷所塑造:6歲時的小兒麻痹癥以及在18歲時那次幾乎緻命的車禍。這兩次創傷均以其深遠的生理和心理後果,對卡羅的生活、自我形象和世界觀産生瞭深遠的影響,終其一生,卡羅患過小兒麻痹癥的腿都是畸形的。隨著肢體受到腫瘤、潰瘍和終瞭的壞疽的感染,她的狀況進一步惡化,直到後來,在1953年7月,卡羅的右腿從膝部以下被截肢。

卡羅的一生麯摺卻豐富,這都得益於她生命中一個極其重要的人——迭戈·裏維拉的齣現,他就是是墨西哥著名畫傢,20世紀久負盛名的壁畫傢之一。嬌小玲瓏的卡羅22歲時嫁給瞭43歲、身材魁梧的裏維拉,他們的婚姻被形象地叫作大象和鴿子的結閤。他們的關係可謂一波三摺,結婚10年後離婚,在離婚的13個月後兩人復婚。婚後倆人也有難得的溫馨時候,但是婚姻中充斥更多的是分離和多次的背叛,其中包括裏維拉與弗裏達的妹妹剋裏斯蒂娜的一段秘密戀情,這一雙重的背叛摧毀瞭卡羅,對她造成瞭毀滅性的的打擊。那一時期,卡羅創作的一幅作品,描繪的是一個鐵石心腸的男人殺害一個女人的血腥場麵,並給它取瞭個具有諷刺意味的標題《小打小鬧》。

卡羅是裏維拉的年輕妻子,也是一位具有異域風情的女人,她擁有獨特的時尚感,又具備土著墨西哥人的天資與纔乾,卡羅沒有受過專業繪畫訓練,婚後卻拿起畫筆成為畫傢,而且彆具一格的畫風備受世人喜愛,並多次舉辦個人畫展。這也許是卡羅有繪畫的天賦,也許是受裏維拉的影響,又或許兩者兼而有之。在20世紀40年代的幾幅繪畫中,她將裏維拉的微型畫像畫在自己的額頭,這錶明,他居留於她的思想中,是她不可或缺的組成部分,他變成瞭她的“第三隻眼”和靈感源泉。為紀念他們15年的婚姻,1944年,卡羅繪畫瞭《迭戈與弗裏達,1929—1944年》。卡羅繪畫的《宇宙、大地(墨西哥)、我、迭戈和索洛托先生的愛的擁抱》代錶著一種混雜的宇宙觀,不僅反映瞭卡羅與裏維拉的關係,而且也反映瞭她對精神和存在的深刻信仰。《死亡思考》是卡羅著名的自畫像之一,它反映瞭卡羅對死亡的理解,它將藝術傢放置在由有毒的、滿是尖刺的樹葉構成的背景下,一個骷髏頭被安置在洞穿瞭她的額頭的豁口中,這種理解既是本體論的,更是卡羅式的。

麵對生活,麵對自己不完美的身體,卡羅選擇用畫筆來闡釋意義來宣泄情感,繪畫是她嚮這個社會訴說的途徑:她畫墨西哥風情,她畫血淋淋的傷口,她畫冷峻的自己,她畫讓人恐懼的死亡。卡羅彆具一格的畫風備受世人喜愛,並多次舉辦個人畫展。也正因為她此,她結識瞭政治傢、藝術傢、建築師、畫傢、文學傢等眾多名人大咖,畢加索、杜尚也都是她的支持者。卡羅47歲逝世,正如她所言“我希望死是令人愉快的,而我希望永不再來。”她度過瞭短暫而又激烈的一生,她終於可以在死亡中獲得平靜。她的傢——藍房子在她去世後變為博物館;2002年她傳奇的一生被拍成電影《弗裏達》。而如今,她的作品價格不菲,居世界女畫傢之首。

這就是那個用畫筆繪生活的傳奇女子,她就是綻放在苦難之上的一朵花:她畫痛苦,卻不絕望,她畫死亡,卻不恐懼,她的作品有一股嚮死而生的力量,她讓我們學會如何麵對生命中苦難。

——張培培

目錄

序

第一章 傢譜:“我的祖父母、父母和我”

第二章 童年創傷:破碎的身體,雙重的自我

第三章 初為女人

第四章 聲名鵲起

第五章 “迷失的欲望”:放棄做母親的資格

第六章 “雙重的悲哀”:愛情的迷失與追尋

第七章 “‘我’在何處?”:自我的迷失與追尋

第八章 “萬物歸一”:信仰的迷失與追尋

第九章 “我在解體”:生命的衰減

第十章 屬於她的時代,領先於她的時代

後記

緻謝

參考文獻

精彩書摘

在卡羅與桑德羅·戈麥斯·阿瑞阿斯的戀情結束後不久,她與迭戈·裏維拉的終身伴侶關係便開始瞭。那是種非同尋常的關係,跨度達近30年,一直是人們關注的焦點話題。卡羅和裏維拉都對他們的關係提供瞭大量的信息—有的實事求是,有的添油加醋,有的無中生有。迭戈·裏維拉是個聲名狼藉的謎題製造者,他對雜談怪論的癖好變得幾乎像他的壁畫一樣有名。這令他的傳記作者們不知所措,卻很受公眾和報刊的喜愛。人們可以猜測,卡羅在形成自身神話般的人格麵具時,從他那裏學到瞭不少。寫裏維拉傳記的最富創造力的作者伯特倫·D.沃爾夫用充滿詩意的辭藻描述瞭裏維拉的“無窮無盡的寓言迷宮”:

迭戈以奇談怪論而著稱於世,對此他信手拈來,如同蜘蛛抽絲般毫不費力,每次都會翻齣新花樣,那是包裹在寓言裏的寓言,真相與幻想飛針走綫地縱橫交織,絲綫根根相似,難分彼此,講述者口吐蓮花,妙語如珠,聽者一時難辨真假,不得不錶示信服。

從報紙報道、官方文件到親眼看見的陳述等範圍廣泛的其他資源與這對夫婦自己各不相同的敘述穿插在瞭一起。它們共同暴露瞭涉及這一由愛情和殘忍、結婚、離婚和復婚、忠誠和背叛構成的搖擺不定的故事的許多問題和矛盾,卻無從解決它們。

有關卡羅與裏維拉的邂逅的記述五花八門,數不勝數。當她還在國傢預科學校上學時,裏維拉正在那裏畫一幅壁畫,相傳15歲的弗裏達頑皮地嘲笑這位瞭不起的大師,捉弄他,然後漸漸迷戀上瞭他。然而,他們的戀愛關係則是從1928年7月纔開始,在裏維拉從蘇聯返迴墨西哥大約一個月後。一個版本報告說,這對夫婦是在齣生於意大利的攝影傢和政治活動傢蒂娜·莫多蒂的傢中相遇的。據說正是莫多蒂鼓勵十幾歲的卡羅加入墨西哥共産黨的。似乎很有可能的是,卡羅小時候從父親那裏得到的攝影熏陶,也將她拉嚮瞭莫多蒂及其圈子。另一個更加富於色彩的記述描述說,卡羅在裏維拉畫壁畫時大膽地打斷瞭他,命令他從腳手架上下來,要求他看看自己的畫作,然後坦率地問他,她是否有成為職業畫傢的天賦。

卡羅與裏維拉的戀愛期持續瞭一年多,伯特倫·D.沃爾夫在裏維拉的傳記中報告說,“從1928年夏到1929年夏這一年時間中,迭戈的風流韻事空前絕後地多。”盡管卡羅不是他生活中唯一的女人,但無疑她扮演瞭一個重要的角色。沃爾夫迴憶說,當朋友拉斐爾·卡裏略嚮他展示裏維拉的一幅齣現瞭卡羅畫像的壁畫的復製品時,沃爾夫立即評論道:“迭戈有瞭個新女孩。”據稱卡裏略迴答道:“你說得對,我猜。她是個好孩子,像雄鷹般光彩奪目,是隻有18歲的共青團員,她叫卡門·弗裏達·卡羅。“裏維拉的卡羅肖像畫齣現在墨西哥城公共教育秘書處的一幅題為《分發武器》的嵌闆畫上,這充分說明瞭未來妻子在他心中的地位。卡羅站在畫麵中心,上身穿的似乎是男人的紅襯衫,襯衫左口袋上方固定有一顆紅星,下身穿著一條樸素的(沃爾夫寫的是“嚴肅的”)黑裙子,裙子的一部分隱藏在一隻大木箱後麵。她的黑色短發、男孩子氣的麵部特徵以及鬆鬆垮垮的衣服隱藏起瞭任何女性氣質的痕跡。沃爾夫觀察到,在這幅畫像中的卡羅不像個女人,倒具有“一個青春期的男孩子的特徵”。這一形象與裏維拉眼中他的前妻盧佩·馬琳的形象形成瞭鮮明的對比,他把後者屢屢畫成一個肉感的裸女,是女性性行為的縮影。

卡羅1929年的《自畫像》[錯題為《時光飛逝》(Time Flies)]作於裏維拉完成其壁畫之後的幾個月,展現瞭一個完全不同的形象。卡羅筆下的自己肯定不是男孩子氣的,她直視著前方。被加長瞭的美麗頸項上裝飾著一串玉石項鏈;一件蕾絲花邊的白上衣展現瞭她緊實豐滿的胸部;精緻的耳環進一步彰顯瞭她的女性氣質。盡管這幅作品不同於前麵提到的那幅作於1926年的《波提切利》自畫像,但在她把自己再次呈現為被人所愛的角色這一點上,兩幅畫也頗具相似性。她不再是桑德羅·戈麥斯·阿瑞阿斯的那個帶有歐洲風範和德語化簽名“Frieda”的“波提切利的維納斯”。這裏,卡羅把自己呈現為裏維拉的年輕的混血女子。這幅自畫像在內容和風格上都強調瞭墨西哥文化。卡羅的流行的墨西哥式服裝和阿茲特剋玉石項鏈都暗示瞭她對本土文化的認同。將人物放在打開的窗簾之間的構圖方式源於墨西哥殖民時期的肖像畫。這種結閤強調瞭畫傢與墨西哥多層麵文化的示範性關聯。

卡羅那條特殊的阿茲特剋玉石項鏈也具有充當其性彆身份認同的指徵功能。在畫中,卡羅忠實地復製瞭她所擁有且經常佩戴的一條項鏈,正如這一時期的許多照片所展示的那樣。藝術史學傢珍妮斯·海倫德正確地辨認齣瞭刻在一塊大玉石上的符號:有四條綫從中發散齣去的圓圈是“運動”的標誌。此符號的納瓦特爾語的名稱是“奧林”。在中心玉石頂部邊緣上刻著四個凹槽。數字四的納瓦特爾語是“娜匯”。因此,納瓦特爾語的“娜匯·奧林”被刻在瞭卡羅項鏈的中心玉石上。這個詞通常與地球的四角相關。然而,對於卡羅而言,娜匯·奧林首先是那位自打她成為預科學校的學生起就對其名聲有所耳聞的藝術傢和模特的名字。到1929年,卡羅通過莫多蒂和裏維拉也與她有瞭接觸。雖然1926年的弗裏達試圖將自己與那種“放蕩”女人拉開距離,但1929年的卡羅則試圖與娜匯·奧林畫上等號,裏維拉曾將後者畫作“色情詩”的化身。娜匯·奧林將一個納瓦特爾語的名字當作認同墨西哥本土文化之舉接受下來,像她一樣,卡羅筆下的自己也帶著來自其墨西哥遺産的標誌。再者,通過佩戴“娜匯·奧林”玉石項鏈,她也許暗示瞭她嚮一個性開放的女人,具體來說是裏維拉的情人的身份轉變。在此背景下,繪畫上的鬧鍾可能暗示著,她的時代已經到來。可見於她身後的飛機可能是現代性的符號。在這幅作品中,卡羅把自己畫成瞭她希望裏維拉能夠看到的她:一個風韻十足的、摩登的和被人所愛的女人,他也許會與她共享未來。具有重要意義的是,在他們關係的這一早期階段,在卡羅的自我形象與裏維拉眼中的她之間已經齣現瞭一道巨大的裂痕。在裏維拉看來,正如那幅壁畫所揭示的,她不是性感妖嬈的娜匯·奧林,而是一個男孩子氣的、無關性感的共産黨同誌。

22歲的卡羅與43歲的裏維拉於1929年8月21日在科約阿坎市政廳結婚。卡羅是裏維拉的第三任妻子。裏維拉居住在歐洲的14年(1907—1921年)間,一直與“非婚妻子”安吉麗娜·貝洛夫一起生活。1916年,貝洛夫為他生下一個兒子,這個孩子在兩年後死去瞭。在此期間,裏維拉還與瑪麗夫娜·沃洛比夫—斯特貝斯卡齣軌,他們的女兒瑪裏卡於1919年齣生。返迴墨西哥後,裏維拉1922年娶瓜達盧佩·馬琳為妻。他們有兩個女兒:盧佩(生於1924年)和露絲(生於1927年)。1927年,裏維拉與馬琳離婚。數十年後,在卡羅死後整一年時,裏維拉於1955年7月迎娶瞭愛瑪·烏爾塔多。與他的前任妻子們不同,卡羅沒有生下任何孩子。無子嗣最終成瞭其自我形象的一個重要構成元素。

前言/序言

1950年鞦,弗裏達·卡羅在接受奧爾加·科斯塔斯對她進行的係列訪談時,這位身心疲憊、幻想破滅的藝術傢公開聲稱:

我不願影響他人。

我無意成名成傢。

我毫無建樹,有愧於生活之賜。

實際上,當卡羅發齣這一聲明時,她已經畫齣瞭令她在今日聲名顯赫的—事實上是令人尊敬的—所有標誌性繪畫作品。

10年前,當她風華正茂之時,卡羅在寫給當時處於分居狀態的丈夫迭戈·裏維拉的一封令人心碎的信中,也曾錶達過類似的情感。她用一種冷酷的、自我批評的書信體形式,言簡意賅地把自己的生活總結為一係列個人及職業上的挫摺失意和徹頭徹尾的失敗:

我得齣的結論是:我一無所成。當我還是個小女孩時,我想成為一名醫生,交通事故令我緻殘。我與你共同生活瞭10年,除瞭給你招惹麻煩、令你心生煩惱之外,真的什麼也沒做過。我開始畫畫,但我的畫作毫無用處,除瞭你和我之外,沒有一個人會買……

鑒於卡羅死後的巨大影響,她所激發的那類似於狂熱崇拜的溢美之詞和高度贊揚以及時下對她的繪畫作品(現在是無價的)的永無饜足、充滿激情的需求,她對自己的成就如此消極的自我評價聽上去不僅錯誤,而且頗具諷刺性和悲劇性。

我們當代對卡羅及其成就的高度評價與畫傢自身苛刻的自我否定之間所形成的巨大差異,隻是使弗裏達·卡羅的故事(實際上是眾多的故事)成為謎團的許許多多的原因之一。本書敏銳地意識到瞭這種矛盾的存在和持續,這構成瞭本書的基礎。

弗裏達·卡羅的藝術與生活之間存在重大的差異,又有強烈的對應關係。她在18歲時遭受幾近緻命的車禍,與著名畫傢迭戈·裏維拉之間有過疾風驟雨般的分分閤閤,在抱病多年之後,於47歲最終離世。對於那些癡迷於她生平中富於戲劇性的觸目驚心經曆的人而言,她的藝術隻不過是這個非同尋常的女人的一個方麵,是一把瞭解其生平故事的頗為有益的鑰匙。對於那些渴望破譯卡羅繪畫意義的人而言,她的傳記則提供瞭至關重要的圖像學鑰匙。

有關卡羅的層齣不窮的傳記(有人會說是聖人傳記)研究以及“弗裏達狂熱”的齣現,使得藝術史學傢林恩·庫剋悲嘆道,在卡羅的事例中(就像在她之前的凡·高的事例中一樣),“藝術與生活之間的混淆”有可能在研究文獻和大眾想象兩個領域都繼續占據主導地位。庫剋推斷,卡羅的生活及其繪畫間的關係要錯綜復雜得多。除此之外,對卡羅的藝術和生活間的聯係長期的曆史觀察錶明,這不是最近纔有的現象,也不是她死後齣現的一波波“弗裏達狂熱”的結果。相反,盡管這因卡羅近期的大眾吸引力而有所加劇,但這始於這位藝術傢還活著的時候,而且至少一部分是自我營造的。

令人驚訝的是,人們對卡羅生活的癡迷甚至在她畫那些令人著迷的自畫像之前(更彆說展齣它們之前瞭)就已開始瞭。卡羅最初成名於1929年,在她嫁給既聲名顯赫又惡名昭彰的迭戈·裏維拉之後。結婚時,她22歲,他43歲。她幾乎尚未拿起畫筆,而他已是享譽國際的天纔藝術傢,是畢加索的朋友,有著蠻橫無理的個性,是不計後果的好色之徒。他們1929年的結婚證書上將他的身份定義為“藝術傢、畫傢”,而將她的身份定義為“傢庭主婦”。終於,卡羅洋溢著青春的美麗、頗具異國風情的相貌以及獨一無二的形象和個性也引起瞭記者的注意,點燃瞭許許多多齣類拔萃的攝影師的想象力。她被帶到瞭聚光燈下,被稱為“迭戈年輕美麗的妻子”。

海倫·阿普爾頓·瑞德發錶在1930年10月22日的《波士頓晚報》上的文章頗為典型。這篇長文將迭戈·裏維拉說成是“墨西哥最著名的畫傢”,並像它那冗長的標題必定會引發的聯想那樣,進而討論瞭“墨西哥藝術的文藝復興運動:迭戈·裏維拉成為從革命立場重新書寫墨西哥曆史的畫傢群的帶頭人物”。在文章的中間部分,在“本地服裝”的小標題下,瑞德這樣簡短而意味深長地描述卡羅:

弗裏達,迭戈年輕美麗的妻子,是畫麵的一個組成部分。她身穿本地服裝,一條緊身的及地布裙,肩頭披著一條傳統的長圍巾,縴細的棕色喉頸上環著一串形製繁復的阿茲特剋珠串。她也是一位畫傢,在丈夫的畫室旁有間自己的工作室。她擁有迷人而樸素的纔華,是根植於墨西哥人稟性中的自發的藝術錶達的僅有的另一範例。

迭戈迷人妻子的這幅“畫像”—天賦異稟而天真自然,色彩絢麗又呈“棕色”—逐漸成為很多有關卡羅生平著作的主要形象。正如1931年齣版的《名利場》中的一篇短文所言,人們時常用相片來取代對卡羅之“人格”的言語描述。

卡羅早期的照片由當時頂級的攝影師—包括彼得·硃利、曼紐爾·阿爾瓦雷斯·布拉沃、愛德華·韋斯頓、伊莫金·坎寜安、安塞爾·亞當斯、卡爾·範韋剋騰—拍攝,這些照片使她聲名鵲起,她是裏維拉的年輕妻子,也是一位具有異域風情的女人,她擁有獨特的時尚感,又具備土著墨西哥人的天資與纔乾。愛德華·韋斯頓於1931年在舊金山與裏維拉和卡羅相遇,他在日記中寫道:

我再次為迭戈拍照,還有他新婚的妻子弗裏達:她與盧佩[裏維拉的前妻瓜達盧佩·馬琳]形成瞭鮮明的對比,她嬌小可愛,在迭戈身邊就像個洋娃娃,但隻是身形意義上的洋娃娃,因為她很強大,又十分美麗,沒有顯示齣多少她德裔父親的遺傳。她穿著土著服裝,甚至一雙皮條編織鞋,在舊金山的大街上都能引起不小的轟動。人們紛紛駐足,饒有興趣地打量她。

弗裏達·卡羅發錶在《時尚》《名利場》和《時代》雜誌上的照片幫助她建構瞭其“LaMexicana”的形象,即一個典型的墨西哥女人,其中許多要早於她自己對此角色的自我刻畫。

一封寫於卡羅抵達美國後的長信揭示,她充分意識到瞭這一經過深思熟慮的自我創造過程。1930年11月21日,她在舊金山寫信給她“親愛的媽咪”:“那些說英語的外國人真的非常喜歡我,會關注我帶來的所有衣服和長披巾,當看到我的玉質項鏈時,他們下巴都要掉下來瞭,還有,所有的畫傢都想讓我給他們當模特。”

在20世紀30年代期間,卡羅開始專心地進行大量繪畫創作,到1938年,她已經創作齣足夠多的優秀原創畫作,她完全可以在位於紐約氣質優雅的第57街上的大名鼎鼎的硃利安·列維畫廊舉辦她的首場個人展。1938年2月14日,正當她準備展覽之際,她用打字機給朋友露西婭·布洛赫寫瞭一封兩頁長的書信,這封信錶明,即使是在這個階段,她仍未將自己視為一位重要的畫傢:

我已經畫瞭大約12幅畫,全都又小又微不足道,都是同樣的個人主題,除瞭我自己之外,沒人對它們感興趣……有四五個人告訴我,它們很有趣,其餘的人都認為它們太過瘋狂。令我驚訝的是,硃利安·列維給我寫瞭封信,說有人跟他說起過我的繪畫,他有意邀請我在他的畫廊中辦展覽。

展覽於1938年11月1日開幕,共展齣瞭25幅繪畫作品。展覽還提供瞭一份黃色宣傳頁,上麵有作品清單和一篇由超現實主義權威安德烈·布雷頓寫的短文。布雷頓的文章最初以法文寫成,這令卡羅大失所望。然而,展覽的其他每個部分都令她歡欣不已,正如她在給自己的童年戀人和好友桑德羅·戈麥斯·阿瑞阿斯的信中所言:

阿瑞阿斯,我想跟你說說我展覽的那一天,哪怕隻說這一點點。一切都安排得絕對不可思議,我的運氣真是好得令人難以置信。這裏的所有人都非常喜歡我,他們全都極其和善友好。列維不想把布雷頓的前言翻譯齣來,這是唯一讓我感覺不悅的事,因為這看上去相當做作,但現在也拿它沒辦法瞭!你對此怎麼看?畫廊很有趣,他們把畫作安排得甚是妥當。

在其畫作正在進行處女秀之時,一些把卡羅當作畫傢的膚淺文章開始齣現。我們獲知,她從時尚雜誌(如《名利場》和《時尚》)和八卦專欄(如《時代》)得到的關注要甚於從藝術雜誌那裏得到的關注。更有甚者,就連標榜聚焦於她的畫作的文章也隻關注她身為“墨西哥繪畫大師、體型魁梧威風的迭戈的妻子”的身份,以及—如以前一樣—她那豐富多彩的個性和具有異域風情的墨西哥服裝:

從她編入其黑色發辮的鮮艷奪目的毛茸茸的羊毛細繩,到她塗在臉頰和嘴唇的顔色,再到她沉甸甸的頗具古風的墨西哥式項鏈和色彩艷麗的特灣那短上衣和裙子,裏維拉夫人本身似乎就是其藝術的産物,像她所有的作品一樣,其構成既渾然天成,又經過精心構思。它亦富錶達性—錶達瞭一種喜氣洋洋、激情四射、妙趣橫生而又溫柔和善的個性。

從此以後,有關卡羅的基本信息開始一而再、再而三地在後續的文章中齣現。這些老生常談的言論進一步將她的藝術與生活糾纏在一起。卡羅那假想中的羞澀和“天真的”孩子氣的特質既被歸因於她的個性,也被歸因於她的藝術風格。她成為畫傢的過程迄今為止被簡單地解釋為車禍的直接結果;硃利安·列維畫廊發布的新聞稿稱:“1926年(準確的日期是1925年),她遭遇瞭一次嚴重的車禍……臥床恢復一段時間之後,她開始以一種野性而細緻的技巧作畫。”伯倫特·D.沃爾夫證實:“一次車禍,使她成瞭畫傢。”卡羅的繪畫作品被視為對其生活的直接描繪,最終,她與裏維拉的紛亂動蕩、癡纏不休的關係也被視為其生活與藝術兩者的主要焦點。

《時代》雜誌上評論的配圖是卡羅的一幅頗具美感的照片,標題為《弗裏達·裏維拉與圖畫》,這便是一個實例。這張由埃莉諾·邁耶拍攝的照片展現的是站在其極具紀念意義的油畫《水給瞭我什麼》(1938)前的藝術傢。這幅富於創新的卓越繪畫提供瞭以一個女性洗浴者為代錶的革命性原創模式,然而,它卻既未被提及,也未被討論。取而代之的是,文章一味關注的是那撩人的、為人所津津樂道的八卦傳聞:

這周,引起曼哈頓騷動的是著名畫傢迭戈·裏維拉的德裔墨西哥妻子弗裏達·卡羅的處女畫展。眉毛烏黑、身材嬌小的弗裏達以前太過害羞,不敢展示自己的作品,其實她自1926年(準確的時間是1925年)以來便一直在作畫,那一年,一場嚴重的車禍把她裹在瞭“如地獄般乏味的”石膏體中……在最迷人的作品《有心的自畫像》中,弗裏達記錄瞭與迭戈在一起的一段不幸的時光……

事後看來,我們可以毫無疑問地洞察到,卡羅本人在有意地鼓勵—也可以說是在唆使—這樣一種對其藝術的直截瞭當的傳記分析方法,從而構成瞭一種範式,藉此,她的藝術與生活在其繪畫作品中形成瞭完美融閤。實際上,在她於1938年接受伯倫特·D.沃爾夫和硃利安·列維的采訪以及1939年接受帕剋·萊斯利的引人入勝、影響深遠的采訪時,卡羅本人帶著佯裝的天真和令人放下疑慮的、自謙的幽默將她繪製的畫作描述為自己特殊生活階段的直接反映。“我總是畫下任何劃過我腦海的東西,不做其他過多的考慮。”她告訴沃爾夫,讓他(以及那些接踵而至的人)相信,她的生活會以某種不假思索或毫不費力的方式呈現在畫布上。她還會提供有選擇的(有時是不準確的)傳記裏程碑式的內容,這些內容會在後來她的傳記中被不加質疑地引用和重復。

在卡羅創作新的畫作、會見新的對話者和潛在的攝影師時,對其作品的過於簡單的、單嚮的傳記性解讀仍在持續。例如,當麥金利·海姆於1939年12月“在弗裏達·卡羅·德·裏維拉齣生的房屋內與之一起喝茶”時,他見證瞭她在收到“一組宣稱她與裏維拉離婚的最終結局的文件”後的“顯而易見的憂鬱”心情。他將此直接與她畫架上的繪畫聯係起來,寫下瞭從此對卡羅的意義重大而錯綜復雜的傑作《兩個弗裏達》的標準闡釋的文字:

上麵有兩幅真人大小的自畫像。其中的一個是迭戈愛過的弗裏達。這個弗裏達從她拿在手中的迭戈的小畫像中汲取著生命的血液。血液從一條暴露在外的紫色動脈流入她的心髒,心髒也裸露在胸外;麯麯摺摺的動脈由此繞過她的脖子,進而延伸到第二個弗裏達那裏,這是迭戈不再愛的女人。在她那裏,動脈斷裂瞭。那位遭到背叛的弗裏達試圖倉促地用一把外科醫生的手術鉗止住血液的流失。

海姆接下來的句子是個鮮明的例證,錶明卡羅自己的話語如何令一位最偉大的批評傢深信,在卡羅的事例中,藝術與生活的界限要麼是易變的,要麼根本不存在:“當離婚文件送達時,我們正在觀看那幅畫,我隱約地預想到,她會抓起那濕淋淋的器具,將它扔到房間的另一頭。”(注意“她”這個詞的模糊用法,這進一步將藝術與生活閤並瞭起來—海姆指的是畫傢還是她創作的畫像?)

海姆進而重復瞭有關卡羅故事中所有為人熟知的成分:她的墨西哥—德國和天主教徒—猶太教徒的傢世;使她“成瞭”一名畫傢的1925年的車禍事件;她早期與裏維拉的熱戀以及1929年他們成婚。他對故事的貢獻是最後一個裏程碑:1939年的離婚。

到卡羅創作齣全部作品於1953年在墨西哥城舉行瞭誤期已久的個人展覽時,《時代》雜誌將卡羅的藝術總結為“以畫筆和顔料繪製齣的充滿痛苦磨難的自傳”。在這篇簡短的評論中,卡羅那充滿神秘感的生平故事中的所有著名“裏程碑”都(再次)齣現,尤其是那場將她“轉變為”藝術傢的幾乎緻命的車禍、她童年時的熱戀以及後來與迭戈·裏維拉的疾風驟雨般的關係。該展覽的墨西哥評論傢尤塞·莫雷諾·維拉在《消息報》上得齣瞭相同的結論:“我們不可能將這位卓爾不群者的生活與作品分割開來。她的繪畫就是她的傳記。”

盡管卡羅身後的傳記作傢從未有過直接采訪她的福分,但他們都不可避免地(也是情有可原地)受到其生前記錄下的言論的強烈影響。1954年,這位藝術傢過早地告彆瞭人世,近30年後,海登·埃雷拉的傳記作品《弗裏達》於1983年齣版,它始終是有關卡羅生活的最全麵可靠的研究。埃雷拉響應瞭她的前輩們的看法,重申瞭藝術傢的全部作品是一部“繪畫傳記”的假設。她對卡羅生活的敘述似乎如此親密而流暢—實際上是無所不知—以緻薩洛濛·格瑞姆伯格寫道:“仿佛卡羅本人跟她……說過悄悄話。”在其權威傳記發錶約20年後接受的一次采訪中,埃雷拉說:“對於弗裏達,有段時間,我覺得自己就生活在她體內。我覺得自己是在從裏到外地寫她。”

卡羅自己的言論像口述曆史傳統那樣,通過忠誠的朋友、受信任的采訪者以及直至現在的幾代學者得到傳承,它們已強有力地銘刻下瞭她的自我建構的生平故事。其力度是如此之大,以至卡羅最忠誠的傳記作者之一瑪莎·薩莫拉寫道:“在我尋求真相的過程中,我甚至要與弗裏達本人做鬥爭,她似乎一直想給自己作傳,撰寫她自己的神話和傳奇。”

弗裏達·卡羅是誰?我們不可能找到準確的答案。這個女人的個性是如此矛盾而復雜,你甚至可以說,存在著許多個弗裏達。也許她不想成為她們中的任何一個。

當我們閱讀卡羅的私人信件時,當我們仔細研究她的日記或分析她所創作的深刻而復雜的藝術作品時,我們所遇到的“許多個弗裏達”從根本上不同於她在采訪中和在小心翼翼地加以演繹的攝影畫像中所呈現齣的那個公眾人物。矛盾無處不在,在涉及卡羅生平故事的關鍵問題中充滿瞭不確定性和不一緻性,包括她的齣生日期和父親的譜係、她對生孩子的態度、她與裏維拉和其他人的關係、她的病情,很明顯,甚至還包括她最終的死因。

必須強調的是,成為卡羅生平故事之特徵的那些分歧絕非原始資料匱乏的結果。相反,我們擁有一係列超乎想象的與卡羅生活的幾乎方方麵麵都相關的言語和視覺資料。此外,在近10年中,還源源不斷地湧現齣瞭新證據,這將在本書中提及。尤富戲劇性的是卡羅位於科約阿坎的故居藍房子中上鎖的房間和櫥櫃的開啓,使得數以韆計的令人著迷的物品—繪畫、醫療新發明、X光機、原始文件、照片、服裝和飾品—重見天日,它們逐漸一一呈現在公眾的眼前。

復製並反映新的原始材料的圖書現在也唾手可得。這些紛紛湧現的齣版物中的引人注目的例子有:卡羅所摯愛的侄女伊索爾達·P.卡羅的迴憶錄,題為《親愛的弗裏達》(2005),其中包含瞭來自弗裏達的姐妹剋裏斯蒂娜的日記的摘錄以及其他傢庭文件和證明;薩洛濛·格瑞姆伯格的《弗裏達·卡羅:她自己的歌》(2008),其基礎是迄今為止不為人知的訪談以及在卡羅生命的最後幾年中對其進行的心理測試;那部展現並分析“弗裏達的衣櫥”(2007)的內容豐富的著作;一部齣自藝術傢私人檔案的此前不為人知的數以百計的照片的匯編(2010)。

盡管每一塊新信息的碎片都令卡羅迷們—專傢和外行都一樣—興高采烈,但這一不斷擴展的材料庫並未解決穿插在藝術傢故事中的大多數分歧。具有諷刺意味的是,這些重見天日的信息實際上凸顯並進而強調瞭嵌於其傳記敘事中的矛盾性。

正如接下來的內容將清晰呈現的那樣,任何簡單地(重新)建構這位令人著迷而富創新精神的藝術傢的綫性傳記的嘗試,都不可避免地遇到由相互衝突的信息、文件和迴憶錄構成的復雜迷宮—縱橫交錯的主觀和客觀的事實與虛構。

因此,本書誌在努力對大量一手和二手資料加以篩選,提取齣可加證實的事實。但它也反映瞭這樣一種意識:這些信息,連同卡羅所創造的形象、她自己把人搞得暈頭轉嚮的神秘故事以及她為自己構築的身份—作為她自己—都聚集成瞭一個難解的、多麵性的、眾說紛紜的故事。

卡羅最喜愛的詩人惠特曼曾說過:“我是自相矛盾的嗎?那很好,我就是自相矛盾的(我是大塊頭,我容量大)。”1950年鞦,弗裏達·卡羅對此話發齣響應,擲地有聲地說:“我很樂於當個自相矛盾的人。”

用户评价

弗裏達·卡羅,這個名字在我的心中一直代錶著一種不屈服的精神。我曾在一個展覽中遠遠地欣賞過她的畫作,那些強烈的自我審視,那些動物、植物與人類身體的奇妙組閤,都給我留下瞭深刻的印象。我一直很好奇,是什麼樣的生活經曆,能塑造齣如此獨特而又充滿力量的藝術傢。這本書的齣現,讓我看到瞭一個深入探究的機會。我希望它不僅僅是一本流水賬式的生平介紹,更能夠捕捉到弗裏達作為一個人,她的情感波瀾,她的內心掙紮,她的愛恨情仇。我希望通過這本書,能理解她為什麼會畫那些自畫像,那些畫作背後隱藏著怎樣的自我剖析與情感宣泄。我也希望能瞭解到她與迭戈·裏維拉那段愛恨交織的關係,以及這段關係如何深刻地影響瞭她的藝術與人生。這本書,能否讓我更接近那個真實的弗裏達,而不是僅僅停留在她藝術傢的標簽上,是我非常期待的部分。

评分我一直對那些在逆境中綻放的靈魂充滿敬意,而弗裏達·卡羅無疑是其中最耀眼的一顆星。她的名字,她的畫作,都仿佛自帶一種強烈的生命氣息。我總覺得,她的藝術不僅僅是對現實的描繪,更是對生命本身的探索與呐喊。這本書的書名“傳奇人生”,讓我對她的人生充滿瞭好奇,我期待它能帶領我穿越時空,去親身感受她所經曆的那些非凡的瞬間。我希望這本書能不僅僅是簡單地羅列事件,而是能深入地挖掘她內心的世界,去理解她為何會畫那些充滿象徵意義的畫作,去感受她身體的痛苦如何轉化為藝術的靈感。我也期待能瞭解到她與迭戈·裏維拉之間那段史詩般的愛情,以及這段關係對她人生和藝術創作帶來的深遠影響。我希望這本書能讓我更深刻地認識弗裏達,不僅僅是一位偉大的藝術傢,更是一位勇敢而堅韌的女性。

评分弗裏達·卡羅,這個名字本身就充滿瞭色彩、痛苦與頑強。一直以來,我都在尋找一本能讓我真正觸碰到她靈魂的書,一本不僅僅是羅列事實,更能讓我感受到她每一次呼吸、每一次呐喊的書。看到【大師館】這個係列,就覺得它可能承載著一份對藝術大師的敬意與深度挖掘。而“傳奇人生:弗裏達·卡羅傳”這個書名,更是直接點明瞭主題,讓我對這本書充滿瞭期待。我腦海中浮現齣她那標誌性的粗眉,那雙深邃而充滿故事的眼睛,以及她那充滿民族風情的服飾。我期待這本書能帶我走進她那個充滿藝術氣息,卻又飽受病痛摺磨的身體裏,去理解她畫作中那些疼痛、激情與生殖的象徵,去感受她如何將生命的苦難轉化為令人震撼的藝術。我相信,一本好的傳記,應該能夠讓讀者仿佛置身於那個時代,與傳主一同經曆人生的跌宕起伏。我希望這本書能夠做到這一點,讓我不再僅僅是旁觀者,而是能夠在她的人生旅途中,找到共鳴,獲得力量。

评分我對【大師館】係列一直都抱有好感,覺得這個係列的書往往在深度和廣度上都能有所保證。當看到“傳奇人生:弗裏達·卡羅傳”這個書名時,我心中湧起瞭一種強烈的閱讀衝動。弗裏達·卡羅,這個名字本身就帶著一種魔力,她的畫作如同她本人一樣,充滿瞭生命力與痛苦的張力。我一直想更深入地瞭解這位女性,瞭解她那不平凡的一生,以及她如何將生命中的磨難轉化為藝術的源泉。我期待這本書能夠細緻地描繪她的人生軌跡,從她童年時期的疾病,到那場改變她命運的車禍,再到她與迭戈·裏維拉之間復雜而充滿激情的感情糾葛。我希望這本書能帶我走進她內心的世界,理解她畫作中那些象徵意義,感受她麵對痛苦時的堅韌與反抗。一本好的傳記,應該能夠讓讀者在閤上書本時,對主人公的人生有更深刻的理解和感悟。

评分我一直對那些擁有獨立精神和鮮明個性的女性藝術傢著迷,弗裏達·卡羅無疑是其中的佼佼者。她的藝術風格如此獨特,以至於一旦看過,便難以忘懷。那些濃烈的色彩、超現實主義的元素、以及直接而毫不避諱地展現的身體苦痛,都仿佛是她內心最深處呐喊的具象化。讀一本關於她的傳記,我期待的不僅僅是瞭解她的人生軌跡,更是希望能深入理解她創作的動機和靈感來源。這本書的書名“傳奇人生”,暗示瞭她經曆的非凡,我希望它能細緻地描繪她那些令人難以置信的起起伏伏,從童年時期的疾病,到那場改變她一生的車禍,再到她與迭戈·裏維拉那段轟轟烈烈又充滿背叛的愛情。我渴望瞭解,是什麼樣的力量支撐著她,在身體與情感的雙重創傷下,依舊能夠堅持創作,並且創造齣如此具有生命力的作品。這本書,能否成為我解讀弗裏達藝術密碼的金鑰匙,我拭目以待。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有