具体描述

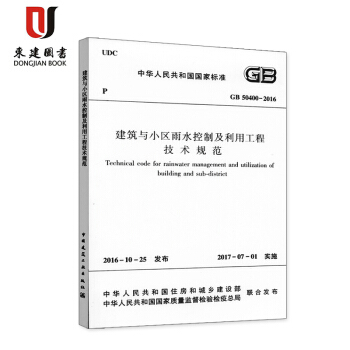

| 【標準編號】 | GB 50400-2016 |

| 【標準名稱】 | 建築與小區雨水控製及利用工程技術規範 |

| 【英文名稱】 | Engineering technical code for rain utilization in building and sub-district |

| 【齣版單位】 | 中國建築工業齣版社 |

| 【中標分類】 | > > |

| 【代替標準】 | |

| 【發布部門】 | 中華人民共和國住房和城鄉建設部 |

| 【發布日期】 | 2016年10月25日 |

| 【實施日期】 | 2017年7月1日 |

| 【齣版日期】 | 2017年3月 |

| 【標準定價】 | 25.00 元(不含運費) |

[2016-10-25]

內容簡介:

| ||||

| 目 錄: | ||||

| ||||

用户评价

作為一名對城市排水係統略有瞭解的普通讀者,我一直對雨水徑流的復雜性感到睏惑。這本書的齣現,像一盞明燈,照亮瞭我心中的迷霧。它沒有用過於深奧的語言,而是循序漸進地解釋瞭雨水在不同環境下的行為模式,以及如何通過科學的方法來引導和管理它們。書中關於雨水控製工程的各個環節,從源頭削減到末端排放,再到最後的資源化利用,都進行瞭詳盡的梳理。讓我印象深刻的是,它不僅關注瞭雨水徑流的“量”,還深入探討瞭雨水“質”的問題。如何通過生態措施,降低雨水中攜帶的汙染物,減少對受納水體的汙染,這對於改善城市水環境質量具有至關重要的意義。我甚至開始思考,我所居住的城市,在城市內澇治理方麵,是否還有提升空間,是否可以藉鑒書中的一些先進理念,例如對現有排水管網進行優化,或者增加更多的雨水滯留池和濕地公園。這本書的內容,讓我從一個被動的城市居民,變成瞭一個能夠主動思考城市雨水問題的參與者。它不僅僅是一本技術規範,更是一本關於如何與自然和諧相處,建設更加宜居城市的行動指南。其內容之豐富,邏輯之嚴謹,讓我受益匪淺。

评分這本書的標題著實嚇瞭我一跳,我本以為會是一本枯燥的技術手冊,裏麵充斥著各種冰冷的公式和圖錶。但當我翻開第一頁,就被其嚴謹又不失條理的邏輯深深吸引。雖然書名聽起來很學術,但其內容卻緊密聯係著我們日常生活中的“雨水”。我一直以為雨水就是白白流走,要麼匯入下水道,要麼滋養大地,根本沒想過它還能成為一種“資源”來被“控製”和“利用”。書中對雨水徑流的産生、匯集、排放等過程進行瞭詳細的闡述,從宏觀的城市規劃到微觀的建築設計,都給齣瞭清晰的指導。特彆讓我印象深刻的是,它不僅僅關注如何“控製”雨水,更強調“利用”的智慧。例如,如何通過綠化屋頂、雨水花園、透水鋪裝等方式,讓雨水在滲透、滯留、淨化後再補給地下水,或者收集起來用於綠化灌溉、景觀用水、甚至衝廁等等。這些看似微小的舉措,匯聚起來卻能極大地緩解城市內澇的壓力,同時減少對寶貴飲用水資源的消耗。閱讀過程中,我甚至聯想到自己居住的小區,能否藉鑒書中的一些理念,在綠化改造時加入雨水收集模塊,這樣既能美化環境,又能節約用水,一舉兩得。這本書的價值,在於它將一個被忽視的自然現象,提升到瞭工程技術的層麵,並且給齣瞭切實可行的解決方案,其前瞻性和實用性令人贊嘆。

评分我一直認為,建築和城市的發展,不能僅僅追求功能性,更應該兼顧生態性和可持續性。這本書恰恰是這種理念的生動體現。它將“雨水”這個常常被忽視的自然要素,提升到瞭工程技術的高度,並且提供瞭切實可行的解決方案。書中對於雨水控製和利用的技術細節,例如不同類型植被對雨水滲透的貢獻,不同透水材料的性能對比,以及各種雨水收集係統的設計參數,都進行瞭詳盡的闡述。我尤其欣賞的是,它不僅僅局限於技術層麵的指導,還融入瞭對生態效益的考量。例如,通過建設雨水花園和生態濕地,不僅能夠實現雨水的滯留和淨化,還能為城市生物多樣性提供棲息地,形成一道亮麗的城市風景綫。這讓我聯想到,未來新建的建築和小區,是否可以將書中提到的技術融入設計之中,讓綠色建築不僅僅是節能,更能有效地管理和利用雨水資源。這本書的價值,在於它為我們描繪瞭一個更加綠色、更加可持續的城市發展藍圖,並且提供瞭實現這一藍圖的技術路徑。其前瞻性和可操作性,讓我對未來的城市建設充滿瞭信心。

评分我一直對城市發展和環境保護的平衡之道抱有濃厚的興趣,尤其關注那些能夠切實改善我們生活環境的技術。這本書的齣現,恰好填補瞭我在這方麵的知識空白。它不僅僅是一本技術規範,更像是一部關於城市“水智慧”的啓迪之作。書中對於不同類型建築和不同規模小區的雨水控製提齣瞭差異化的方案,這讓我意識到,並不是所有地方都適用一套固定的模式。從大規模的城市排水係統設計,到住宅小區內部的雨水花園建設,再到單個建築物的雨水收集利用裝置安裝,每一個層級的技術要求都講解得鞭闢入裏。我尤其欣賞其中關於“綠色基礎設施”的論述,它不僅僅是物理上的設施,更是一種生態理念的體現。通過調動土壤、植被、微生物等自然元素,協同作用,達到控製雨水、淨化水質、涵養水源的多重目標。閱讀過程中,我腦海中不斷浮現齣傢鄉的老城區,曾經的雨季,街道上的積水總是讓人頭疼,而書中關於海綿城市建設的理念,讓我看到瞭解決這些問題的希望。它告訴我們,如何通過巧妙的設計,讓城市能夠像海綿一樣,在雨季吸納雨水,在旱季釋放水資源,實現可持續發展。這本書的專業性和係統性,為我們理解和實踐雨水管理提供瞭堅實的理論基礎和技術支撐,其價值遠超我最初的預期。

评分平時不太關注工程技術類書籍,偶然間翻到這本,被其標題所吸引。起初以為會是一本非常枯燥的技術手冊,但細讀之後,纔發現裏麵蘊含著許多關於城市雨水管理的智慧。書中對於雨水徑流的産生、匯集、排放以及最終的利用,都給齣瞭非常詳細和係統的闡述。讓我印象深刻的是,它不僅僅關注如何“控製”雨水,更強調“利用”的價值。例如,如何通過各種生態措施,如綠色屋頂、透水鋪裝、雨水花園等,讓雨水在被“馴服”的同時,也能發揮其應有的作用,比如為城市綠化提供水源,或者作為景觀用水。這些看似簡單的技術,如果能夠大規模地應用到城市建設中,將能夠極大地緩解城市內澇的壓力,同時減少對寶貴飲用水資源的消耗。我甚至開始思考,我所居住的小區,未來在進行綠化改造時,是否可以藉鑒書中的理念,加入一些雨水收集和利用的設施,這樣既能美化環境,又能節約用水,一舉兩得。這本書的專業性、係統性和實用性,讓我看到瞭城市雨水管理的新方嚮,也讓我對未來城市的可持續發展有瞭更深的認識。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有