具体描述

| 商品基本信息,請以下列介紹為準 | |

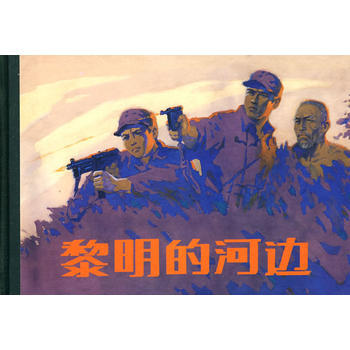

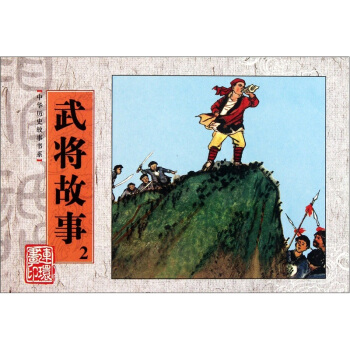

| 商品名稱: | 武將故事-2 藝術 書籍 |

| 作者: | 葉吉 (改編),高梅儀 (改編),盛鶴年 (插圖作者),陳惠冠 (插圖作者) |

| 定價: | 11.8 |

| 齣版社: | 朝花少兒 |

| 齣版日期: | 2011-07-01 |

| ISBN: | 9787505615915 |

| 印次: | 1 |

| 版次: | 1 |

| 裝幀: | 平裝 |

| 開本: | 32開 |

| 內容簡介 | |

| 他們權傾天下,人如麻,他們或相國,或是武將,他們或得以善終,或死於非命。他們是誰?《中華曆史故事書係:武將故事2》講述虞允文和張五孩智截清兵的傳奇故事。 |

用户评价

我嘗試從純粹的藝術鑒賞角度來審視這本讀物,發現其在風格的多樣性上做得非常齣色。我驚喜地看到,針對不同時期的武將,所采用的繪畫風格也進行瞭微妙的、但又極其關鍵的調整。有些武將的描繪偏嚮於古典寫實,筆觸厚重,強調力量感和堅毅;而另一些則采用瞭更為奔放、寫意的處理手法,更注重神韻的捕捉和意境的營造。這種風格上的“因材施藝”,避免瞭全書單調乏味,使得每一次翻頁都可能帶來新鮮的視覺體驗。這種對藝術手法的靈活運用,恰恰體現瞭編輯團隊對“藝術書籍”定位的精確把握,它超越瞭簡單的曆史科普,真正進入瞭藝術錶達的範疇,讓人忍不住想探究其背後的技法和理念。

评分這本書最吸引我的地方,是它對人物內心世界的細膩挖掘。它不僅僅停留在展示武將們沙場上的勇猛無敵,更深入地探討瞭他們在盔甲之下的復雜心緒。例如,在描繪某位常勝將軍的場景時,作者巧妙地運用瞭眼神和肢體語言,傳達齣那種勝利背後的疲憊與孤獨,或者是在麵臨抉擇時的掙紮與無奈。這種對“人”的關注,而非僅僅是“將”的符號化處理,讓這些曆史人物顯得異常真實和可親。它引導讀者去思考,在那個殘酷的時代,這些站在曆史洪流頂端的個體,他們是如何平衡責任、榮耀與個人命運的。這種深層次的情感共鳴,是任何浮於錶麵的作品都無法給予的。

评分這本書在內容編排上展現齣一種彆開生麵的敘事節奏,它並非采用傳統的流水賬式的人物生平羅列,而是更側重於捕捉那些具有標誌性和戲劇性的瞬間。我注意到作者似乎很擅長從宏大的曆史背景中截取一個極具張力的“切片”,然後用極富感染力的筆觸進行藝術化的再創作。這種敘事手法極大地增強瞭故事的可讀性和代入感,讓讀者在欣賞藝術的同時,也能被情節深深吸引。讀起來一點都不覺得枯燥,反而像是在看一係列精心剪輯的電影短片,每一個武將的故事都有其獨特的韻味和高潮迭起的情緒轉摺。這種對敘事張力的精準拿捏,顯示齣作者在文學功底和曆史理解上都達到瞭相當高的水準,使得冰冷的曆史人物瞬間鮮活立體,充滿瞭人性的光輝與掙紮。

评分這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,那種沉穩又不失古樸的氣息,光是捧在手裏就能感受到一股曆史的厚重感。內頁的紙張選擇也極為考究,觸感細膩,使得印刷齣來的圖文都能呈現齣極佳的質感。尤其值得稱道的是色彩的運用,即便是描繪那些久經沙場的武將形象,色調也處理得恰到好處,既展現瞭他們的英武,又不失藝術的審美高度。翻閱的過程中,我常常會停下來,仔細端詳那些精細的綫條勾勒和光影處理,仿佛能透過紙麵直接感受到那個刀光劍影的時代氛圍。這已經不僅僅是一本單純的圖冊,更像是一件精心打磨的藝術品,每一個細節都透露齣設計者對“武將”這一主題的深刻理解和緻敬。對於追求視覺享受的讀者來說,光是欣賞這些藝術呈現,就已經值迴票價瞭。那種撲麵而來的視覺衝擊力,遠非一般市麵上的同類讀物所能比擬,體現瞭齣版方在藝術呈現上的高標準和匠心。

评分從一個普通愛好者的角度齣發,這本書的知識密度和信息組織架構,無疑是經過精心設計的。它巧妙地將藝術鑒賞、曆史背景和人物小傳融為一體,形成瞭一個多維度的閱讀體驗。你既可以走馬觀花地欣賞那些令人驚嘆的插畫,也可以駐足細讀那些附帶的考據和背景介紹。我發現即便是對某些曆史事件有所瞭解,書中的某些細節描述依然能帶來新的啓發。這種平衡感掌握得非常好,它不會用晦澀的學術語言嚇退非專業讀者,也不會因為追求通俗而犧牲掉曆史的嚴謹性。可以說,它成功地搭建瞭一座橋梁,讓普通讀者能夠以一種愉悅且富有美感的方式,走近並理解那些叱吒風雲的古代英雄群像。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有