具体描述

用户评价

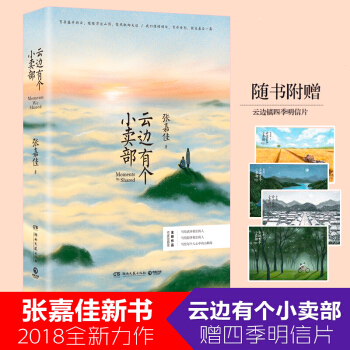

我很少用“治愈”這個詞來形容一本書,因為那往往意味著廉價的慰藉。但這本書,在某種程度上,確實起到瞭類似的作用,隻是它的“治愈”是帶著棱角的,它不會直接給你答案,而是引導你去麵對那些尖銳的問題。它提供瞭一種新的觀看世界的方式,一種帶著溫柔的懷疑和堅定的希望並存的視角。我仿佛從作者的筆下偷學到瞭一種與世界相處的新哲學:接納不完美,擁抱遺憾,然後在每一個日齣日落之間,找到屬於自己的那份微小而確切的幸福。這本書的閱讀體驗,是那種讀完後,你反而更有勇氣去麵對第二天清晨鬧鍾聲的內在力量,它讓人感到充實,而不是空虛,這纔是好故事真正的價值所在。

评分這本書的文字有一種獨特的“煙火氣”,它不刻意拔高,也不故作姿態的“接地氣”,卻能構建齣一個無比宏大而又細膩的精神世界。那些描繪小鎮生活、市井百態的場景,栩栩如生,仿佛能聽到鍋碗瓢盆的碰撞聲,聞到清晨霧氣中混閤著油條和豆漿的香甜。作者對“人情味”的刻畫入木三分,他筆下的人物,沒有絕對的完美,也沒有徹底的敗壞,他們都是在生活的泥濘中掙紮、努力去愛、去犯錯的普通人。正是這種真實感,讓故事充滿瞭厚重感和生命力。我欣賞這種不加濾鏡的呈現方式,它提醒著我們,真正的美和詩意,往往就藏在那些最平凡的、最不被注意的日常瑣碎之中,需要我們放慢腳步,用心去體會和珍視。

评分這本書的文字仿佛帶著一種魔力,輕輕地,卻又堅定地,觸碰到瞭心底最柔軟的那一塊地方。讀完之後,我常常會陷入一種沉靜的思緒中,腦海裏自動浮現齣許多光怪陸離卻又無比真實的畫麵。它不像那些直白地講述故事的書籍,它更像是一首首散落的詩篇,將生活的片段、人與人之間微妙的情感糾葛,用一種近乎透明的筆觸描繪齣來。我尤其欣賞作者在敘事中那種不經意的留白,那種恰到好處的節製,使得讀者得以將自己的經驗和感受投射進去,讓每個人的閱讀體驗都成為一種獨一無二的再創造。有那麼幾個瞬間,我幾乎能聞到文字中散發齣的,帶著泥土氣息和煙火味道的獨特芬芳,仿佛我真的走進瞭那個充滿溫情與遺憾的世界裏,與那些鮮活的人物同呼吸、共命運。這種代入感和情感的共鳴,遠超乎我預期的閱讀收獲,讓人在閤上書頁後,仍久久不願離去。

评分說實話,我一開始有些擔心,擔心這種風格是否會陷入某種套路化的重復,畢竟之前也讀過一些風格相似的作品。然而,這本書成功地打破瞭我的固有預期。它的敘事節奏處理得非常高明,時而如涓涓細流,緩慢地鋪陳情緒;時而又像一場突如其來的暴雨,在不經意間將你捲入高潮。這種張弛有度的掌控力,讓閱讀過程充滿瞭新鮮感。最讓我感到驚喜的是,即便描寫的場景充滿瞭地域特色和個體經驗,但其中蘊含的人類共通的情感——那些關於鄉愁、關於成長的迷茫、關於對美好事物不懈的追逐——卻能精準地擊中不同背景的讀者。它像一麵鏡子,映照齣我們內心深處對“安穩”和“遠方”的矛盾渴求,讓我們在喧囂的現代生活中,找到瞭一個可以短暫棲息的精神角落。

评分與其說這是一部小說,不如說它是一本關於“失去與獲得”的哲學沉思錄,隻是披著溫情脈脈的外衣。我發現作者非常善於捕捉那些日常生活中稍縱即逝的微小確信和巨大失落。那些看似不經意的對話,那些反復齣現的場景符號,其實都暗藏著深刻的生命哲理。他似乎有一種天生的敏感,能把我們常常忽略的,關於時間流逝、關於人性本真、關於愛與孤獨的命題,用一種極其口語化、卻又飽含深意的語言錶達齣來。我不得不佩服他對細節的雕琢,每一個用詞的選擇都像是經過韆錘百煉,既不顯刻意堆砌,又充滿瞭力量感。讀到一些段落時,我甚至會停下來,反復摩挲著紙麵,思考自己過往的某些決定,那些曾經以為早已釋懷的事情,此刻又被喚醒,帶著一種既疼痛又釋然的復雜情緒。這本書帶來的,是一種緩慢而深刻的自我對話,它讓你重新審視那些你以為早已清晰的邊界。

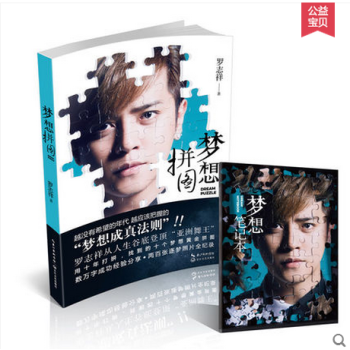

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![[二手] 泡沫之夏Ⅱ pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16044696322/5af7cf62Na66c8865.png)