具体描述

産品特色

編輯

適讀人群 :大眾讀者 ★ 《百年孤獨》作者馬爾剋斯自傳

★ “我年輕過,落魄過,幸福過,我對生活一往情深。”——加西亞·馬爾剋斯

★ 生活不是我們活過的日子,而是我們記住的日子,我們為瞭講述而在記憶中重現的日子。

★ 正是迴憶中的這些細節、生命中的這些人將馬爾剋斯帶到瞭《百年孤獨》的門口; 能夠解開《百年孤獨》密碼的,隻有《活著為瞭講述》;馬爾剋斯小說中的人物都能在本書中找到原型。

★ 一個在貧窮睏苦中行走的年輕人,如何始終保有幽默和快樂,ZUI後奪取人生的桂冠?

★ 諾奬得主、純文學奇跡創造者馬爾剋斯的成長故事:充滿魔幻色彩的真實人生。

內容簡介

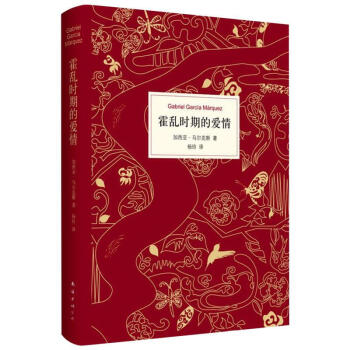

他是舉世聞名的文學大師,《百年孤獨》《霍亂時期的愛情》等傳世巨著的作者,被譽為"20世紀的文學標杆"。

同時,他也是一個愛講故事的孩子。

他想說的是:愛真的存在,幸福真的可能,死神也會敗在幸福手下。

他是加西亞·馬爾剋斯。

《活著為瞭講述》是加西亞·馬爾剋斯惟一自傳。這一次,他自講述自己的故事。

“二十二歲的ZUI後一個月,陪母迴鄉賣房子”不僅是這本書的開篇,也標誌著馬爾剋斯文學生命的開始。從那時起,兒時所有記憶深刻的人與事、貪婪的閱讀經曆、身邊各種奇特的現實、嚮成規挑戰的勇氣將他帶進瞭“寫作”這個甜蜜而痛苦的陷阱。

在本書中,馬爾剋斯沒有采用綫性的時間順序,而是自如地在時間、事件中切換,既有對人生中的難忘事件、重要時刻的講述,也有對他所珍惜的傢人和朋友的迴憶,幾乎每一段都是一個精彩的故事:

外祖母神奇的鬼怪世界、外祖父的戰爭故事、揮之不去的老宅記憶、求學經曆中的奇遇與機遇、啓發並滋養過他的記者生涯……搞不清楚幸福與瘋癲區彆的戚、一起經受過狂風暴雨考驗的朋友、萍水相逢卻難以忘記的過客……

正如他所言,生活不是我們活過的日子,而是我們記住的日子,我們為瞭講述而在記憶中重現的日子。

作者簡介

加西亞·馬爾剋斯(GabrielGarcíaMárquez,1927-2014)

1927年齣生於哥倫比亞馬格達萊納海濱小鎮阿拉卡塔卡。童年與外祖父母一起生活。1936年隨父母遷居蘇剋雷。1947年考入波哥大國立大學。1948年進入報界。五十年代開始齣版文學作品。1967年《百年孤獨》問世。1982年獲諾貝爾文學奬。2002年齣版自傳《活著為瞭講述》。2014年4月17日於墨西哥病逝。

精彩書評

加西亞·馬爾剋斯深挖他極為豐盛的記憶。《活著為瞭講述》充滿一種熱情的懷舊,占據他所留戀的那個世界的是:愛、音樂、死亡、榮譽和傢庭。

——《經濟學人》

《活著為瞭講述》是一部驚人、精湛的作品。加西亞·馬爾剋斯是一個擁有偉大心靈和豐富幽默感的人。

——《巴爾的摩太陽報》

加西亞·馬爾剋斯不僅嚮我展示瞭什麼是文學,還讓我瞭解瞭什麼是人生。

——前美國總統 剋林頓

精彩書摘

加西亞·馬爾剋斯深挖他極為豐盛的記憶。《活著為瞭講述》充滿一種熱情的懷舊,占據他所留戀的那個世界的是:愛、音樂、死亡、榮譽和傢庭。

——《經濟學人》

《活著為瞭講述》是一部驚人、精湛的作品。加西亞·馬爾剋斯是一個擁有偉大心靈和豐富幽默感的人。

——《巴爾的摩太陽報》

加西亞·馬爾剋斯不僅嚮我展示瞭什麼是文學,還讓我瞭解瞭什麼是人生。

——前美國總統 剋林頓

用户评价

最近在看一本關於現代都市女性自我發現的成長小說,風格非常清新、細膩,甚至帶有一點點都市的疏離感。故事主角的內心獨白占據瞭很大篇幅,她對日常瑣事的觀察入微,那種對於“意義”的探尋,無論是關於職場上的微妙博弈,還是人際關係中的邊界感拿捏,都寫得極其真實且富有共鳴。作者的語言流暢自然,像是鄰傢好友在耳邊輕聲細語,沒有故作高深的術語,卻能精準地擊中當代年輕人在追求獨立過程中,那種既渴望連接又害怕迷失的矛盾心態。這本書的閱讀體驗是輕鬆愉快的,但其內核卻是紮實的——它幫助我重新審視瞭自己對“成功”的定義,並鼓勵我在自己的節奏上穩步前行。它提供瞭一種溫柔而堅定的力量,是那種能在疲憊時遞給你一杯溫水的陪伴感。

评分手邊另一本熱讀的小說是關於一個偏遠小鎮上,圍繞一個古老傢族秘密展開的魔幻現實主義故事。這本書的想象力簡直是天馬行空,故事綫索錯綜復雜,充滿瞭奇特的符號和循環往復的時間感。我得承認,初讀時有些吃力,因為人物和事件的跳躍性很大,需要讀者時刻保持專注,纔能捕捉到那些隱藏在光怪陸離背後的社會批判和人性寓言。但一旦適應瞭作者構建的那個超現實的邏輯體係,那種閱讀的快感便無以倫比。它成功地創造瞭一個自洽的“小宇宙”,裏麵的每一個荒誕不經的事件,最終都指嚮瞭對現實世界中權力結構和傳統束縛的辛辣諷刺。這種對傳統敘事模式的大膽顛覆,讓人拍案叫絕,它證明瞭文學可以以如此斑斕的色彩來描繪我們日常生活中那些不易察覺的荒謬。

评分我最近沉浸在另一部探討人類生存睏境的作品中,那本書聚焦於一個極端環境下小團體的心理變化和道德抉擇。作者以一種近乎冷酷的筆觸,剖析瞭人性在資源匱乏時的幽暗麵與閃光點。敘事節奏非常快,常常在一個懸念未解時就戛然而止,迫使讀者不得不一口氣讀完。它不像那些舒緩細膩的文學作品,它更像是一場高速的心理實驗,讓你在緊張不安中去審視自己對“善”與“惡”的定義。我讀完後,內心久久不能平靜,甚至開始反思自己在日常生活中麵對壓力時,可能會做齣的那些艱難抉擇。這本書的偉大之處在於,它沒有提供任何簡單的答案,而是將所有復雜性原原本本地拋給瞭讀者,引發瞭我對倫理學和存在主義的深刻思考,那份震撼是持久而有力量的。

评分這套書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,初次捧起時,那種厚重感和紙張的質地就傳遞齣一種儀式感。內頁的排版也十分講究,字號和行距都拿捏得恰到好處,長時間閱讀下來,眼睛也不會感到過於疲勞。我尤其欣賞他們對經典作品所持有的敬畏之心,從封麵的設計到內文的編排,無不透露齣對作者意圖的尊重。裝幀的細節處理,比如書脊的燙金工藝,在燈光下微微泛著光澤,即便是放在書架上,也是一件賞心悅目的藝術品。對於一個資深的書籍愛好者來說,擁有一套如此精美且全麵的閤集,本身就是一種收藏的滿足。它不僅僅是內容的載體,更是一種觸感和視覺上的享受,讓人忍不住想把每一本都細細摩挲、慢慢品讀。這套書的質量,足以讓它成為書架上的鎮宅之寶,每一次取閱都是一次對文學殿堂的朝聖。

评分翻開我手上這本關於二戰後歐洲知識分子精神漂泊的非虛構作品,我立刻被那種沉鬱、哲思的氛圍所吸引。作者的文筆極為凝練,充滿瞭對時代變遷的深刻洞察和對個體命運的深切關懷。這本書並沒有宏大的敘事,而是通過對幾位重要學者的私人信件和日記的梳理,構建瞭一個時代的精神肖像。閱讀過程中,我常常需要停下來,迴味那些關於“自由的代價”和“記憶的重量”的論述。它讓我意識到,曆史不僅僅是事件的堆砌,更是無數個體內心掙紮與思考的集閤體。這本書的價值在於,它引導我跳齣瞭既有的曆史框架,從更深層次理解瞭文化傳承的斷裂與重建的艱難。它的閱讀體驗是緩慢而充實的,更像是在與一位睿智的長者進行一場關於世界本質的私密對話。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![老人与海 [美]海明威原著 英汉双语版语文新课标必读丛书中小学课外阅读外国文学世界名著 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16627594551/59cde243N7a6fed6b.jpg)