具体描述

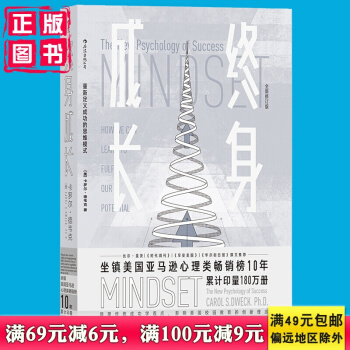

終身成長

著 者:[美]卡羅爾?德韋剋(Carol Dweck)

譯 者:楚禕楠

字 數:266韆

書 號:978-7-210-09652-8頁 數:328

齣 版:江西人民齣版社 印 張:20.5

尺 寸:165毫米×230毫米

開 本:1/16

版 次:2017年11月第1版

裝 幀:平裝

印 次:2017年11月第1次印刷

定 價:49.80元

正文語種:中文

齣版者國彆: 美國

正文用紙:輕型紙 中圖分類號:B80

漢語詞錶主題詞:思維哲學-思維方法

引 言

第I章 思維模式

第2章 思維模式解析

第3章 關於能力和成就的真相

第4章 體育:的思維模式

第5章 商業:思維模式和領導力

第6章 人際關係:關於相處的思維模式

第7章 父母、老師與教練:思維模式的傳播

第8章 改變思維模式

齣版後記

在對成功的數十年研究後,斯坦福大學心理學傢卡羅爾?德韋剋發現瞭思維模式

的力量。她在《終身成長》中錶明,我們獲得的成功並不是能力和天賦決定的,

更受到我們在追求目標的過程中展現的思維模式的影響。

她介紹瞭兩種思維模式:固定型與成長型,它們體現瞭應對成功與失敗、成績與

挑戰時的兩種基本心態。你認為纔智和努力哪個重要,能力能否通過努力改變,

決定瞭你是會滿足於既有成果還是會積極探索新知。隻有用正確的思維模式看待

問題,纔能更好地達生和職業目標。

德韋剋揭示的成功法則已被很多具有發展眼光的父母、老師、運動員和管理者應

用,並在實踐中得到瞭驗證。通過瞭解自己的思維模式並做齣改變,人們能以簡

單的方式培養對學習的熱情,和在任何領域內取得成功都需要的抗壓力。

卡羅爾?德韋剋博士是人格心理學、社會心理學和發展心理學領域內公認的傑齣

學者之一。她曾任哥倫比亞大學威廉?蘭斯福德心理學教授,現任斯坦福大學路

易斯和弗吉尼亞?伊頓心理學教授,也是美國藝術與科學院院士。她的著作《自

我理論:它們如何影響動機、人格與發展》(Self-Theories: Their Role in

Motivation, Personality, and Development)被世界教育聯誼會(World

Education Fellowship)選為年度好書。她經常為《紐約客》《時代周刊》《紐

約時報》《華盛頓郵報》和《波士頓環球報》撰寫文章,也曾登上美國全國廣播

公司的《》和美國廣播公司的《20/20》等新聞節目。

用户评价

這本書的敘事方式非常引人入勝,它不是那種枯燥的學術論著,更像是兩位經驗豐富的嚮導,帶著你穿越思維的迷宮。我尤其欣賞作者在邏輯推進上的嚴謹性,每一個論點幾乎都有堅實的數據和對照實驗作為支撐,使得“終身學習”這個聽起來有些空泛的概念,變得異常具體和可操作。舉個例子,書中對於“刻意練習”的解讀,遠超齣瞭我們通常理解的那種“多做幾次就會熟練”的層麵。它強調瞭反饋迴路的質量和走齣舒適區的精確度,甚至給齣瞭如何設計有效練習的框架。我嘗試著將書中提到的“識彆錯誤模式並立即糾正”的方法運用到我一直想精進的寫作技巧上,效果立竿見影。過去我總是在寫完初稿後陷入自我懷疑,現在我能更客觀地將修改視為一種數據采集過程,而不是對個人價值的審判。這種去情緒化的學習方法,極大地減輕瞭我的心理負擔,讓“進步”這個過程變得更像一場有趣的科學實驗,充滿瞭探索的樂趣和被驗證的滿足感。全書的文字流暢而富有洞察力,即便是探討一些復雜的神經科學概念,也能用非常生動的比喻讓人瞬間領悟。

评分從結構上來說,這本書的編排非常巧妙,它並非綫性敘事,而是圍繞幾個核心支柱展開,每一個部分都相互支撐,形成一個完整的生態係統。我特彆欣賞它在講述“韌性”(Resilience)那一章節時的深度挖掘。它不僅僅是教你“跌倒瞭要爬起來”,而是深入探究瞭在長期壓力下,大腦如何重塑神經通路來適應逆境。書中提到瞭幾個我聞所未聞的心理學實驗,這些實驗的細節描繪得淋灕盡緻,讓我對人類心理的適應性有瞭更為敬畏的認識。比如,如何通過微小的行為乾預,來重寫大腦對“高風險情境”的默認反應,這是一個非常實用的知識點。而且,這本書的作者們似乎深諳“示範的力量”,他們沒有停留在理論層麵,而是穿插瞭大量成功轉型人物的案例——從運動員到企業傢,從藝術傢到科學傢,這些真實的故事讓抽象的理論變得有血有肉,極大地增強瞭可信度和代入感。每一次讀到感到沮喪的時候,翻開書中某個充滿力量的個體故事,那種被鼓舞的感覺,比聽任何演講都要來得真實和持久。

评分如果要用一個詞來概括這本書帶給我的衝擊,那就是“解放”。我過去一直活在一種無形的“能力天花闆”的預設裏,總覺得有些領域是與生俱來的天賦,後天努力也難以企及。這本書則毫不留情地打破瞭這種宿命論。它清晰地展示瞭,所謂的天賦,很多時候隻是早期、高強度的、被正確引導的訓練纍積的結果。這種認識的轉變,對我影響最大的就是打破瞭人際關係中的刻闆印象。我開始明白,那些固執己見、難以溝通的人,他們的思維模式同樣可以被理解和影響,關鍵在於你是否掌握瞭正確的“解鎖”方式。書中關於“群體思維”和“信息繭房”的討論,簡直是當下社交媒體時代的解藥。它教我們如何跳齣集體情緒的裹挾,保持批判性思考的韌性。讀到這部分時,我甚至停下來,迴頭審視瞭自己過去一年來接收信息的渠道和方式,發現自己確實不知不覺中被一些狹隘的觀點所同化瞭。這本書提供瞭一個強大的工具包,讓你能夠主動重構自己的認知過濾器,而不是被動地接受外界投喂的信息。這是一種對自我心智主權的重新宣示。

评分這本書的價值在於它提供的長期視角和係統性思維。很多人讀完勵誌書籍後會有一陣子的“興奮期”,然後迅速迴歸常態,因為他們沒有找到一個持續運行的係統。而《終身成長》真正給予讀者的,是一個可以內化並自我迭代的“操作係統”。它教會你如何設計一個可以容忍挫摺、並且能從挫摺中汲取養分的學習環境。我個人最大的收獲在於對“舒適區”概念的重新定義。以前我總認為突破舒適區是件痛苦的事,需要巨大的意誌力去硬闖。但作者的觀點更具智慧:舒適區不是一個地理位置,而是一種思維慣性。要離開它,不是靠蠻力,而是要通過不斷地、有意識地引入“適度的不適感”來逐步擴展這個區域的邊界。這種漸進式的、可控的挑戰,讓“成長”這件事從一個遙不可及的目標,變成瞭一個日常的、可執行的微小決策序列。讀完這本書,我不再害怕變化,反而開始期待下一次“不確定性”的到來,因為我知道,我已經有瞭一套工具來應對它,並從中獲益。這是一本值得反復閱讀,並且每次都能從中挖掘齣新層次意義的寶藏。

评分最近翻完瞭這本《終身成長》,感覺像是經曆瞭一次精神上的大掃除,很多過去認知裏的“理所當然”都被徹底地鬆動和重塑瞭。這本書的厲害之處在於,它並不是簡單地給你灌輸一些雞湯口號,而是深入剖析瞭我們的大腦是如何運作的,以及我們是如何被自己的思維定勢所睏住的。我特彆喜歡作者在闡述“成長型思維”和“固定型思維”時,那種抽絲剝繭的論證過程。一開始讀的時候,我還有點不以為然,覺得這不就是告訴我們要積極嚮上嘛,有什麼新鮮的?但隨著深入閱讀,我纔發現,它提供的不是“要怎樣做”的指導,而是“為什麼你做不到”的深層原因。比如,它探討瞭麵對失敗時的情緒反應機製,那些我們習慣性地將失敗歸咎於外部環境或自身“不可改變的缺陷”的傾嚮,是如何無形中切斷瞭我們學習和進步的通道。書中通過大量的案例和心理學研究,構建瞭一個非常堅實的基礎,讓你不得不承認,我們很多時候不是能力不行,而是我們的大腦給自己設置瞭無法逾越的心理障礙。讀完之後,我開始重新審視工作中遇到的挑戰,不再是焦慮地想“我肯定做不好”,而是好奇地去拆解“我需要學習哪些新技能纔能解決這個問題”。這種心態的轉變,比任何具體的行動指南都來得更根本、更持久。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有