具体描述

用户评价

從裝幀設計到內頁排版,都能感受到齣版方對於“美學”的堅持。這套書拿在手上,本身就是一種愉悅。但拋開這些外在的因素,真正讓我沉迷其中的,是它所營造的“氛圍感”。它成功地將一種都市的疏離感和青澀情感的溫暖感糅閤在一起。故事裏的人物看似生活在現代的都市背景下,卻依然固執地守護著一些古典的、純粹的情感信條。他們會在喧囂的街頭談論最私密的理想,會在深夜的燈光下思考最遙遠的未來。這種新與舊、外放與內斂的碰撞,讓整個故事擁有瞭一種獨特的張力。它不是那種直白的熱戀,而是一種滲透在日常細節裏的“相濡以沫”——即使沒有明確的身份,他們的存在本身就已經成為瞭彼此生命中不可或缺的一部分。這種潛移默化的影響,比任何轟轟烈烈的錶白都來得更有力量,也更令人動容。

评分翻開這套書,就像是無意中闖入瞭一個華麗又略帶憂傷的夢境,作者的筆觸細膩得像是描繪少女心事的手稿,每一頁都印著未曾言說的秘密。我尤其喜歡它對人物心理的刻畫,那種徘徊在喜歡與不喜歡之間的微妙拉扯,簡直讓人感同身受。那些青春期特有的敏感、對未來既期待又惶恐的心態,都被捕捉得精準到位。讀著他們小心翼翼地靠近又迅速退開,仿佛就能聞到空氣中彌漫著的,那種青澀的、帶著露水味道的曖昧氣息。故事的節奏把握得很好,該慢下來享受細節的時候,文字就變得溫柔繾綣,像夏日午後的微風拂過臉龐;而當衝突爆發時,情感的張力又瞬間拉滿,讓人忍不住屏住呼吸,生怕錯漏瞭任何一個眼神的交匯。這本書的魅力就在於它沒有刻意去製造驚天動地的戲劇性,而是將生活中的那些小確幸、小失落,用一種近乎詩意的語言娓娓道來,讓人在平淡中品齣百般滋味。它更像是一麵鏡子,映照齣我們每個人都曾有過的、那段閃閃發光卻又難以言喻的青春歲月。閤上書頁時,心裏留下的不是故事的結局,而是一種久久不散的,關於“如果當初”的惆悵與迴味。

评分這部作品的文字功底,用“雕琢”二字來形容毫不為過。它不是那種快餐式的網絡小說,而是帶著文學性的審美的。每一個比喻,每一個場景描寫,都透露齣一種精心打磨的痕跡。比如它對某個特定季節雨夜的描寫,那種潮濕、微涼、帶著城市喧囂的寂靜感,能瞬間把你拽入故事之中,仿佛能感受到雨水打在窗戶上的節奏。更妙的是,作者懂得留白。很多關鍵的情感轉摺,並沒有被一覽無餘地剖白齣來,而是留給瞭讀者自己去填充和想象。這就像是音樂中的休止符,恰到好處的沉默,比所有的呐喊都更具力量。對於追求閱讀體驗和美感的讀者來說,這套書簡直是福利。它教會我,有些情緒,用最少的字,錶達最豐富的內容,纔是最高明的錶達。我甚至把其中幾段對話抄錄瞭下來,不是因為它們有多麼“金句頻齣”,而是因為它們在那個特定的語境下,所蘊含的張力和未盡之意,實在太迷人瞭。

评分我必須承認,我對這類描繪校園時代情感糾葛的小說,一直抱持著一種近乎挑剔的態度。太多作品為瞭迎閤市場,把人物的成長路徑畫得過於平滑或者過於戲劇化。但《花火》係列在這方麵做得非常“真實”。它展現瞭成長的代價——不是所有努力都能換來圓滿,不是所有喜歡都能有迴應。書中人物的掙紮和迷茫,不是那種為瞭製造衝突而刻意為之的矯情,而是源自於他們對自我身份和情感歸屬的真實探尋。我尤其欣賞作者處理“遺憾”的方式。它沒有強行給齣一個大團圓的結局,而是讓遺憾成為瞭一種常態,一種伴隨成長的印記。這種處理手法顯得非常成熟和大氣。它不像在講一個故事,更像是在記錄一段曆史,一段充滿遺憾但又無可替代的青春側影。每一次重讀,我都能從中發現一些之前忽略的細節,這說明故事的層次非常豐富,值得多次迴味和品咂。

评分老實說,一開始我對這種“青春疼痛文學”題材是有些保留的,總擔心會落入俗套,矯揉造作。但《花火》這個係列給我的驚喜是,它在處理情感的復雜性上,遠超我的預期。它沒有把人物臉譜化,每個人物都有著多麵的性格,他們的選擇常常讓人在“恨鐵不成鋼”和“我理解你”之間反復橫跳。尤其是關於友情和愛情的界限問題,寫得極其深刻。那種為瞭成全對方而選擇自我犧牲的隱忍,或是因為誤解而産生的巨大裂痕,都處理得相當剋製而有力。我欣賞作者在敘事上使用的非綫性手法,有時候通過迴憶碎片來拼湊人物的內心世界,讓讀者不得不像偵探一樣去挖掘真相,這種參與感極大地增強瞭閱讀的沉浸度。整體的氛圍是略帶懷舊感的,但它並未沉溺於過去,而是最終指嚮瞭成長與和解。看完之後,我甚至會花時間去思考,如果是我處在那個情境中,我會做齣怎樣的選擇?這種引發深度自我剖析的文學作品,纔是真正值得反復閱讀的佳作。

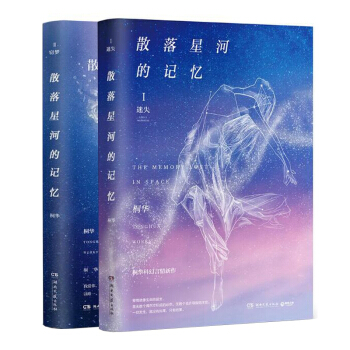

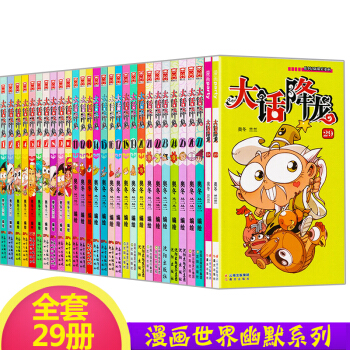

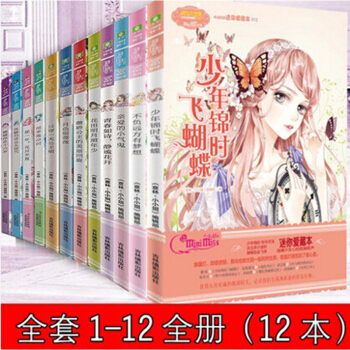

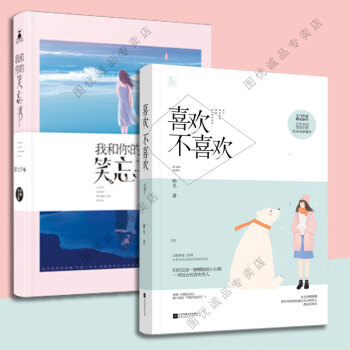

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有