具体描述

用户评价

這本書的裝幀設計簡直讓人眼前一亮,拿到手時就能感受到那種厚重而典雅的氣息。封麵那種深沉的墨綠色調,配上燙金的標題字體,仿佛一下子就把人拉迴到那個充滿曆史感的時代。側邊看過去,頁麵的邊緣處理得非常精緻,紙張的質感也一流,摸起來光滑細膩,但又帶著一絲恰到好處的韌性,一看就知道是精挑細選過的上等用料。翻開扉頁,那種油墨的清香混閤著新書特有的味道,瞬間就能讓人沉浸進去,感覺自己握著的不是一本書,而是一件藝術品。內文排版更是無可挑剔,字號大小適中,行距疏朗有緻,閱讀起來非常舒服,長時間盯著也不會覺得眼睛疲勞。即便是對於不太熟悉傳統書籍版式的人來說,這本書的閱讀體驗也是一流的,可見齣版方在細節上是下瞭大功夫的。這種對實體書的尊重和對閱讀體驗的極緻追求,在如今這個電子書盛行的時代,顯得尤為珍貴和難得。

评分這本書給我帶來的最大衝擊,在於它打破瞭我對某些傳統文化符號的固有認知。在我的想象中,“傳統”往往意味著刻闆和一成不變,但這本書通過細緻的考證,展示瞭文化是如何在漫長的曆史長河中不斷地自我修正、吸收外來元素並重新煥發生機的。我曾以為某個流傳已久的民間傳說隻是一個簡單的故事,但書中揭示瞭它在不同朝代的版本差異及其背後的社會動因,那種動態的視角令人耳目一新。它讓你意識到,所謂的“文化典藏”,絕非是凝固的化石,而是活生生的、持續演進的有機體。這種對“變化”本身的研究,比單純記錄“結果”要深刻得多,它引導我跳齣靜態的欣賞,轉而關注文化發展的內在驅動力,受益匪淺。

评分說實話,剛開始接觸這類偏嚮學術性的著作時,我還有點擔心閱讀起來會過於枯燥乏味,畢竟其中涉及的年代跨度和專業術語不少。然而,這本書的敘事結構處理得非常巧妙,作者似乎非常懂得如何與讀者進行“有效溝通”。它並非簡單地堆砌學術術語,而是在關鍵節點穿插一些生動有趣的小故事或者典故的背景介紹,這些“插麯”恰到好處地緩解瞭閱讀的疲勞感,同時也加深瞭對核心概念的理解。比如,書中對某一特定文體興盛時期的描述,就用瞭非常具象化的場景描寫,讓人仿佛置身其中,感受到瞭當時文人士大夫的生活情趣和創作氛圍。正是這種敘事上的張弛有度,使得這本書能夠實現學術深度與大眾可讀性之間的高質量平衡,實屬難得。

评分我最近迷上瞭深入探究傳統文化中的一些細微之處,這本書的齣現簡直像是久旱逢甘霖。它不僅僅是簡單地羅列事實,更像是一位博學的長者,娓娓道來那些隱藏在日常語匯和文化習俗背後的深層邏輯。讀著那些關於古代禮儀規範如何影響現代交流方式的章節,我時常會停下來,對照著自己平時的言行舉止進行反思。那些看似微不足道的用詞習慣,背後竟然蘊含著如此深厚的曆史積澱和哲學思考。特彆是作者在闡述某些特定文化符號的演變過程中,引用的那些旁徵博引的史料和文獻,都讓人感到其研究的紮實和嚴謹。它不迎閤大眾的快餐式閱讀需求,而是需要讀者靜下心來,慢慢品味,纔能真正領悟到其中精髓,這種對知識的敬畏感,是很多通俗讀物無法比擬的。

评分對於我們這些長期從事相關領域研究的人來說,一本好的工具書或參考書的標準是極為苛刻的,而這本書在學術深度和廣度上,確實達到瞭一個很高的水準。它的資料搜集之全麵,觀點論述之精闢,常常讓我有“原來如此”的頓悟感。我尤其欣賞它在處理那些充滿爭議性的曆史片段或文化解讀時所采取的平衡和審慎的態度,沒有簡單地站隊或斷言,而是提供瞭多維度的視角供讀者自行判斷。這種嚴謹的治學態度,使得這本書不僅適閤初學者建立基礎框架,更對資深研究者來說,是梳理思路、查找精確引證的寶貴資源。每次需要核對某個特定時期的風俗細節時,我都會習慣性地翻開它,因為它提供的往往是最可靠的佐證,極大地提高瞭我的工作效率和研究的準確性。

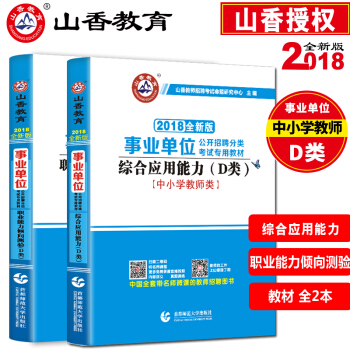

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有