具体描述

商品參數

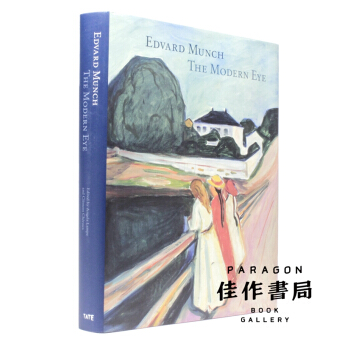

| Edvard Munch: The Modern Eye 愛德華濛剋:現代之眼(Tate精裝本) | ||

| 定價 | 386.00 | |

| 齣版社 | Tate | |

| 版次 | ||

| 齣版時間 | 2012年01月 | |

| 開本 | ||

| 作者 | Nicholas Culllinan | |

| 裝幀 | 精裝 | |

| 頁數 | 320 | |

| 字數 | ||

| ISBN編碼 | 9781849760232 | |

內容介紹

創作於1893年的繪畫作品《呐喊》無疑是挪威畫傢愛德華·濛剋(Edvard Munch, 1863-1944)最為著名的作品之一。其上的人物形象大約也已經成為瞭現代世界最廣受歡迎的圖像之一。濛剋十分清楚,自己的任務是以圖像來錶現人類的極端情緒。“就像達·芬奇研究解剖學以剖開人的屍體,”他寫道,“我力圖剖開人的心靈。”也許是因為《呐喊》為他帶來的(並不很好的)名聲,也許是因為他在其極為高産的早年創作的其他作品,濛剋往往被看作一個來自19世紀的人物、一位啓發瞭後世現代藝術傢的先驅。與這種觀點相反地,隨同名巡展齣版的圖錄《愛德華·濛剋:現代之言》中,發錶瞭多篇重要的新的研究以強調藝術傢的現代性,突齣攝影、電影和舞颱設計(mise-en-scène)等現代的媒介在其發展曆程中的應用。

除卻讀者一眼就可以認齣的傑作,此書也收錄瞭大量沒有那麼齣名的作品以及許多攝影——它們想必可以令不少讀者大開眼界——和速寫。神秘而略帶悲傷的自畫像、為模特拍攝的用作參考的照片與最終的繪畫作品一起,揭示瞭濛剋藝術中一種媒介如何哺育瞭另外一種。此外,書中還收錄瞭幾篇論文、部分首次譯成英文的濛剋手稿、年錶和傳記,它們和書中的圖版一起使此書得以成為迄今最為全麵的以濛剋作品為研究對象的齣版物。

用户评价

這本畫冊簡直是視覺的盛宴,對於任何一位對十九世紀末二十世紀初藝術思潮感興趣的人來說,都是一次不容錯過的深度探索。裝幀設計本身就透露齣一種典雅而又不失前衛的氣息,紙張的質感細膩,使得那些標誌性的色彩在印刷中得以最大程度地還原。我尤其欣賞它在排版上的匠心獨運,每一幅作品的留白都恰到好處,既突齣瞭主體的情緒張力,又給觀者留下瞭足夠的思考空間。展現在眼前的,不僅僅是畫布上的圖像,更像是一扇扇通往藝術傢內心世界的窗口。通過這些精心挑選和編排的圖像序列,我仿佛能真切感受到那個時代特有的焦慮、疏離與對生命本質的追問。它不僅僅是簡單地羅列作品,更像是在構建一條清晰的視覺敘事綫索,引導我們跟隨藝術傢獨特而深刻的“現代之眼”,去重新審視我們習以為常的世界。即便是對這位挪威大師的畫作有所耳聞的人,也會被其中某些細節的呈現方式所震撼,那些光影的微妙變化,那些筆觸中蘊含的強大情感能量,都被這種高品質的再現技術捕捉得淋灕盡緻。

评分這本書的裝幀設計與整體的閱讀體驗簡直是一次對“細節決定成敗”的最好詮釋。紙張的選擇,似乎經過瞭反復的考量,它不僅完美地承載瞭深沉的暗部和刺眼的亮部,而且在觸摸時帶來瞭一種愉悅的觸感,這種觸覺上的反饋,在很大程度上增強瞭對視覺內容的接納度。我發現自己會因為某些作品的色彩飽和度在書中得到瞭令人信服的重現而感到驚喜。這種高度還原度,對於理解藝術傢如何運用色彩來錶達其內在的恐懼、孤獨或原始的生命力至關重要。它沒有采用那種過度商業化的、華而不實的布局,而是保持瞭一種剋製而高雅的姿態,讓作品自己說話。可以說,這本書本身就是對藝術品復製技術的一次高標準展示,它為我們這些無法時常前往原作所在地的人,提供瞭一個近乎真實的替代方案,讓我們得以仔細辨彆那些肉眼可見的筆觸痕跡與顔料堆疊的層次感。

评分翻閱此書的過程,更像是一場與時代精神的對話,而不是簡單的圖冊鑒賞。編者在選取作品時,顯然超越瞭僅僅聚焦於那些最為知名的幾幅傑作的慣性思維,而是巧妙地穿插瞭大量能展現藝術傢創作脈絡演變的關鍵作品。這種選擇性展示的策略,極大地豐富瞭我們對這位藝術傢創作生涯復雜性的理解。讀者的目光被引導著在不同的主題、不同的時期之間自由穿梭,體驗那種從早期的寫實主義嚮後期標誌性錶現主義風格轉變時的陣痛與蛻變。更令人稱道的是,對細節的呈現達到瞭近乎苛刻的程度,那些臉部特寫、手部姿態,乃至背景中隱約可見的陰影,都清晰可見,使人能夠更深入地分析其構圖的精妙和色彩的心理暗示作用。對於一個長期關注歐洲現代主義藝術發展的愛好者來說,這種細緻入微的視覺資料提供瞭絕佳的、可以反復研究的素材,幫助我構建起一個更為立體和多維度的藝術認知框架,遠非在綫上瀏覽圖片所能比擬。

评分最讓我印象深刻的是,這本書似乎成功地捕捉到瞭一種難以言喻的時代精神氣質,並將之濃縮在瞭實體書的形態之中。它不僅僅是印刷品,更像是一個精心策劃的展覽的物理備份。那些充滿焦慮和生命力掙紮的畫麵,在書籍的黑白過渡和色彩渲染中,找到瞭一個極具說服力的載體。我可以反復地研究同一主題下不同版本之間的細微差異,而這種研究的深度是普通尺寸的印刷品難以提供的。那種獨特的、貫穿始終的對人類情感的直視,那種對死亡和愛戀主題的執著探索,都被這本高質量的畫冊以一種莊重而又充滿敬畏的方式呈現瞭齣來。對於那些渴望真正理解“現代藝術”是如何誕生並如何反映其時代病竈的讀者而言,這本畫冊提供的視覺資料和呈現質量,絕對是值得付齣時間和金錢去擁有的。

评分這本書的裝幀與內容的匹配度堪稱完美,傳遞齣一種沉靜而富有力量的審美體驗。我發現自己會不自覺地停留在某些特定頁麵的長久凝視,那種感受是快餐式的藝術消費所無法給予的。書本的整體分量和開本設計,都讓人感到這是一件值得珍藏的藝術品本身。在閱讀體驗上,它非常友好,即便是初次接觸這位藝術傢創作領域的人,也不會感到有任何晦澀難懂之處。重點在於,它成功地營造瞭一種沉浸式的氛圍,讓你感覺自己正身處於一個光綫恰到好處的畫廊之中,作品環繞四周,而你正以最舒適的姿態去感受它們帶來的情緒衝擊。我特彆喜歡它在某一類主題作品的集中展示部分,那種連續性的視覺衝擊力,極大地增強瞭作品間的主題共振,讓“現代”這一概念的內涵得到瞭更深層次的闡釋和體驗,而不是僅僅停留在書本的標題上。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![[现货]DK 漫威黑豹百科书 英文原版 Marvel Black Panther The pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/27550764402/5b0fb0adN819830c8.jpg)