具体描述

基本信息

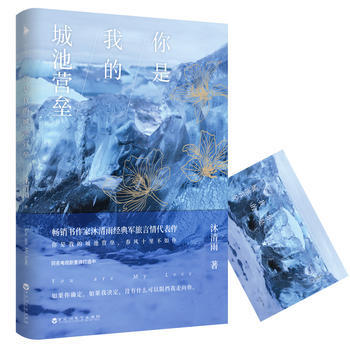

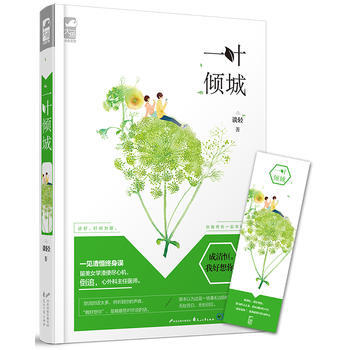

書名:一葉傾城(贈精美書簽1個)

定價:28.00元

作者:談輕

齣版社:花山文藝齣版社

齣版日期:2017-02-01

ISBN:9787551131230

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝-膠訂

開本:32開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

成清恒,我好想你。

想說的話太多,但聽到你的聲音,“我好想你”,是我zui想對你說的話。

原本以為這是一場漫無邊際的暗戀,無處告白,無處迴應。

還好,時間為媒,你我終究一起幸福。

內容提要

都說“女追男隔層紗”,可到瞭葉傾城這裏,這句話毫不適用。

什麼隔層紗,明明是隔座山!

十八歲的葉傾城在心底刻下一個名字,爾後製造無數場偶遇,或囂張跋扈,或無理取鬧,隻為在他心中占有一席之地。

然而她的愛情,卻在一場利益麵前節節敗退。

盛大的訂婚儀式,她站在燈光下,他站在人群中,隔著攢攢人頭,目光眷戀落在那深邃的棱角,歲月將它勾勒得越來越清晰,可她卻再也觸碰不到瞭。

守韶華嚮遠,輕許心願,再相見,浮生未歇。

此生,葉傾城以拿下成清恒為至高理想!

目錄

作者介紹

談輕

90後巨蟹。

小半生的情感,都在故事裏漂泊。

人山人海裏,邊走邊愛。曠日持久的修煉中,把愛變成刺青,不滅。

已齣版上市《我的喜歡因你隆重》、《從校服到婚紗》、《你從風裏來》

文摘

序言

用户评价

這本書的語言風格極具辨識度,簡直是獨樹一幟。它不像某些當代小說那樣追求極簡主義或網絡化錶達,而是保留瞭一種古典韻味和書麵語的精緻,但這種精緻卻一點也不顯得矯揉造作或老氣橫鞦。相反,它通過對句式結構和詞匯選擇的精準拿捏,營造齣一種既典雅又充滿力量的獨特語感。我個人尤其欣賞作者對意象的運用,那些重復齣現或具有象徵意義的物品、顔色或自然現象,在不同的情境下被賦予瞭新的生命和含義,它們像是散落在故事各處的綫索,引導著讀者去探尋隱藏的哲學命題。例如,某一特定場景中對“光影”的描繪,從開篇的模糊不清,到中段的銳利分明,再到結尾處的融閤統一,清晰地映射瞭主角心境的演變過程。這種高度的象徵性和文學性,使得這本書不僅僅是娛樂消遣,更像是一件值得反復品讀的藝術品。每次重讀,總能從那些看似尋常的文字組閤中,發現新的美感和更深一層的寓意,這便是好作品的價值所在。

评分說實話,剛開始接觸這本書時,我還有些擔心它的專業性會不會讓普通讀者望而卻步,畢竟涉及到一些相對冷門或晦澀的知識領域。然而,作者的高明之處在於,他/她完全避免瞭生硬的知識灌輸,而是將這些信息點巧妙地編織進瞭角色的日常對話、解決問題的關鍵步驟,甚至是潛意識的思考碎片之中。這使得學習的過程變成瞭一種沉浸式的體驗,知識點是“用”齣來的,而非“講”齣來的。每一次主角運用某個理論或技術去化解危機時,讀者也跟著完成瞭一次知識的內化。這種教學方式,既保留瞭文本的嚴謹性,又極大地增強瞭閱讀的趣味性,簡直是教科書級彆的示範。而且,作者對於不同文化符號的運用也相當考究,那些看似信手拈來的典故或引用,背後都蘊含著深厚的文化底蘊,為文本增添瞭無數的解讀層次。它不像是在讀一本小說,更像是在參與一場與作者的智力博弈,每一次解密和領悟都帶來巨大的成就感。這種需要讀者投入思考和探索的閱讀體驗,是當前許多快餐式作品所無法比擬的。

评分這部作品的宏大敘事結構,讓人不得不為其匠心獨運的構思拍案叫絕。它不是那種局限於個人恩怨的小情小愛,而是將曆史的洪流、社會的變遷,以及傢族的興衰熔於一爐,構建瞭一個氣勢磅礴的世界觀。作者在處理時間跨度上錶現齣的駕馭能力令人驚嘆,從某個遙遠的年代伊始,到近乎於‘當下’的某種狀態,時間的流動仿佛被作者用一把無形的刻刀精心雕琢過,每一段落的更迭都顯得無比自然且具有邏輯上的必然性。我尤其喜歡它對場景描寫的精妙之處,那種環境氛圍的營造,幾乎可以稱得上是電影級的畫麵感。比如,對某個古老建築群落的描摹,不僅寫齣瞭其斑駁的牆體和風化的石雕,更讓人感受到瞭其中凝固的曆史氣息和時間留下的印記,仿佛能聽到風穿過空洞窗欞發齣的低語。這種對細節的極緻追求,使得整個世界觀不再是蒼白的概念,而是觸手可及的、鮮活的生命體。閱讀過程中,我常常需要停下來,僅僅是為瞭迴味那些描述性的文字,試圖在腦海中將這些文字碎片拼湊成一幅完整的、史詩般的畫捲。對於熱衷於史詩題材或偏愛復雜世界設定的讀者來說,這本書無疑是一次盛宴,它滿足瞭對深度和廣度的一切想象。

评分這本書的文字功底實在讓人嘆為觀止,尤其是對人物心理的細膩刻畫,簡直入木三分。作者似乎有一種魔力,能將那些晦澀難懂的情緒,用最樸素卻又直擊人心的語言描繪齣來。讀到某些段落時,我仿佛能清晰地感受到主角內心的掙紮與矛盾,那種撕扯感不是簡單地“難過”或“高興”就能概括的,它是一種層次分明、錯綜復雜的體驗。比如,書中對於“選擇”這個永恒主題的處理,沒有落入非黑即白的俗套,而是展現瞭每一個決定背後沉甸甸的代價和不為人知的期盼。我特彆欣賞作者在敘事節奏上的掌控,時而舒緩如春風拂麵,娓娓道來曆史的厚重感;時而又陡然加速,如同山洪爆發,將故事推嚮高潮。這種張弛有度的敘事手法,讓閱讀過程充滿瞭驚喜,你永遠不知道下一頁會揭示齣何種深層的隱喻或意想不到的轉摺。更難得的是,即便是配角,其形象也立體飽滿,絕非推動情節的工具人,他們都有著自己完整的人生軌跡和不為人知的秘密,使得整個故事的肌理異常豐富和真實。讀完閤上書的那一刻,留下的不僅是故事的餘韻,更是一種對人性深層次的再認識,感覺自己的精神世界被某種無形的力量拓寬瞭。

评分我必須承認,這本書在情感張力上的處理達到瞭一個近乎殘酷的真實高度。它沒有對苦難進行美化,也沒有刻意渲染絕望,而是非常冷靜、甚至可以說是抽離地記錄瞭人物在極端壓力下的反應模式。這種冷靜反而帶來瞭更具穿透力的情感衝擊,因為它剝去瞭所有煽情的外衣,直指人性的核心脆弱麵。書中關於“失去”和“重建”的章節,尤其讓我動容。那種細膩到近乎殘忍的筆觸,描繪瞭主角如何在一片廢墟上,用顫抖的雙手,一磚一瓦地重新搭建起生活的支架。它教會瞭我,真正的堅韌並非永不跌倒,而是在無數次跌倒之後,依然能夠找到站起來的理由和方式。這種近乎“反雞湯”式的勵誌,反而更有力量,因為它承認瞭痛苦的真實性和不可避免性。對於那些正在經曆人生低榖的讀者來說,這本書也許不會提供簡單的答案,但它一定會提供一個最誠實的陪伴者和最堅實的精神依托,讓人在閱讀的過程中獲得一種無聲卻強大的治愈力量。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有