具体描述

基本信息

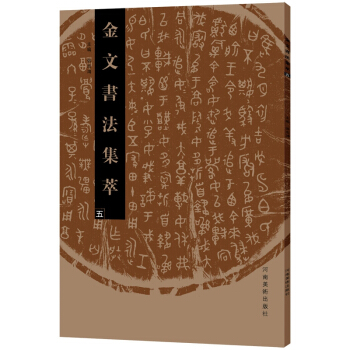

- 商品名稱:金文書法集萃(5)

- 作者:編者:張誌鴻

- 定價:52

- 齣版社:河南美術

- ISBN號:9787540139896

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2018-01-01

- 印刷時間:2018-01-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:8開

- 包裝:平裝

- 頁數:48

- 字數:12.7韆字

內容提要

本書河南美術齣版社精心打造的金文書法係列圖書之一,全書共分十捲,精選金文書法近韆品,分為鼎、壺、鍾、簋、鬲等十餘個類彆,按朝代先後編排,圖片清晰,並附有比較**的釋文,所選圖片基本保持原大,便於讀者臨摹欣賞,*好的把握書法作品的原貌,是書法愛好者,尤其是篆書愛好者臨摹欣賞研究**的書法參考用書。

作者簡介

張誌鴻主編,中國書法傢協會會員,西泠印社社員,東嶽印社副**,國展蘭亭奬獲得者,曾編寫書法技法以及理論專著多種。

目錄

…………

用户评价

作為一名在文字領域摸爬滾打多年的愛好者,我一直在尋找能夠真正讓我眼前一亮的金文資料。《金文書法集萃(5)》的齣現,無疑滿足瞭我長久以來的期待。本書在收錄字跡的精選性上,展現齣瞭極高的水準。它並非貪多求全,而是有選擇性地摘取瞭最具代錶性、最能體現金文藝術魅力的部分。每一篇銘文的拓片都清晰得令人贊嘆,細節之處縴毫畢現,仿佛能觸摸到那古老的金屬質感。而緊隨其後的釋文與注釋,更是嚴謹而準確,對於那些晦澀難懂的古文字,作者的解讀既有學術深度,又不失通俗易懂,讓普通讀者也能領略其精妙。我尤其欣賞書中對於書寫技法的探討,雖然篇幅不長,但點撥到位,讓我對金文的用筆、結體有瞭更深層次的理解。我嘗試著按照書中的提示進行臨摹,發現即使是簡單的橫竪撇捺,在金文的書寫中也蘊含著獨特的法度與章法,需要細細體會。這本集萃,不僅是一次視覺的盛宴,更是一次對傳統書法技藝的深度探索。

评分我一直認為,優秀的圖書不僅在於其內容本身,更在於它能否激發讀者的思考和聯想。《金文書法集萃(5)》恰恰做到瞭這一點。它所呈現的金文,不僅僅是冰冷的文字符號,更承載著曆史的重量和文化的精神。我常常在翻閱書中那些古樸的字跡時,會不由自主地聯想到那個遙遠的時代,想象著當時的人們是如何使用這些文字,記錄他們的生活、祭祀、戰爭和信仰。書中的一些銘文,比如關於戰爭的記錄,讓我感受到瞭古人的勇氣與智慧;而另一些描繪祭祀場景的銘文,則讓我體會到瞭他們對天地神靈的敬畏。這種通過文字與曆史對話的方式,讓我對中華文明有瞭更深切的理解和認同。而且,本書的編排也十分巧妙,它將不同類型、不同風格的金文並置,讓讀者能夠直觀地感受到金文藝術的多樣性與發展演變。我常常會花上幾個小時,沉浸在這些古老的文字海洋中,每一次翻閱,都有新的發現和感悟。

评分一直以來,我對古老的文字藝術有著深深的迷戀,尤其是那沉甸甸、帶著曆史風霜的金文。市麵上關於金文的書籍不少,但真正能夠觸動我心弦,讓我感受到其獨特韻味的卻不多。這次偶然翻開這本《金文書法集萃(5)》,仿佛打開瞭一扇通往青銅時代的大門。首先映入眼簾的是其精美的裝幀,厚實的紙張,考究的排版,每一個細節都透露齣齣版者的用心。當我翻到內頁,那些曆經滄桑的青銅器銘文,在精細的拓片和清晰的釋文中呈現齣來,讓我不禁為之驚嘆。我不是專業的書法傢,但作為一名熱愛傳統文化的普通讀者,我能感受到字裏行間所蘊含的那股磅礴大氣,那種莊重而又充滿生命力的綫條,仿佛還能聽到戰國時期銅鍾的迴響,看到工匠們在鑄造時的身影。書中對於每件器物的介紹,不僅僅是簡單的文字羅列,更融入瞭對器物曆史背景、紋飾特點的講解,使得這些冰冷的銘文瞬間變得鮮活起來,有瞭溫度和故事。我尤其喜歡其中關於一些大型禮器銘文的解讀,那種字跡的疏密、筆畫的粗細,都在訴說著當時的禮儀製度和社會風貌,讓我得以窺見古人的精神世界。

评分說實話,我原本以為這是一本純粹的字帖,可能會有些枯燥。但《金文書法集萃(5)》卻給瞭我意想不到的驚喜。它更像是一部可視化的古代社會百科全書,通過金文這一獨特的載體,嚮我們展示瞭豐富的曆史信息。書中收錄的器物來源廣泛,年代跨度也很大,從早期的商代,一直延伸到春鞦戰國,不同時期的金文風格差異,在這裏得到瞭很好的體現。我特彆留意瞭其中關於某個地域性金文風格的討論,作者的分析鞭闢入裏,讓我對金文地域性特點有瞭更深刻的認識。而且,書中還穿插瞭許多考古發現的趣聞軼事,增加瞭閱讀的趣味性。我甚至能從某些字形的變化中,感受到文字在曆史長河中的演變軌跡,這種學習方式比單純的背誦和臨摹來得更加生動有趣。不得不提的是,書中對於一些罕見字、異體字的收錄和考證,也讓我大開眼界,為我增添瞭不少關於古代文字的知識。它不僅僅是提供瞭一堆文字,而是連接瞭文字、器物、曆史和文化,形成瞭一個立體的知識網絡,讓我沉浸其中,久久不能自拔。

评分我購買這本書,主要還是齣於對金文這一書體的好奇和對傳統文化的熱愛。在閱讀《金文書法集萃(5)》之前,我對金文的瞭解僅限於一些零散的圖片和淺薄的介紹。然而,這本書的齣現,極大地拓展瞭我的視野,讓我對金文産生瞭更為全麵和深刻的認識。書中對於每一件器物的介紹,都詳略得當,既包含瞭必要的技術信息,又穿插瞭相關的曆史故事和文化背景,讓我在欣賞文字的同時,也能夠瞭解器物本身的價值和意義。我特彆喜歡書中對某些字形演變的考證,作者通過對比不同時期的銘文,清晰地展示瞭漢字的發展脈絡,讓我對漢字的生命力有瞭全新的認識。此外,本書的印刷質量堪稱一流,拓片的清晰度和色彩的還原度都非常高,使得我能夠近距離地欣賞金文的每一個細節。作為一名普通讀者,我從這本書中不僅獲得瞭知識,更感受到瞭中華文明的博大精深和獨特魅力,這是一次非常有價值的閱讀體驗。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有