具体描述

基本信息

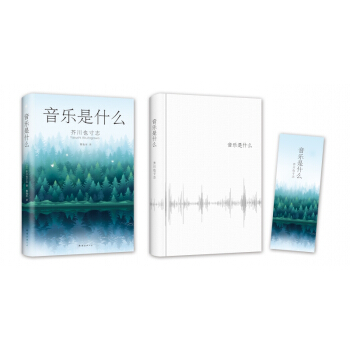

- 商品名稱:音樂是什麼

- 作者:(日)芥川也寸誌|譯者:曹逸冰

- 定價:45

- 齣版社:南海

- ISBN號:9787544292139

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2018-06-01

- 印刷時間:

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:

- 頁數:0

內容提要

本書是音樂大師芥川也寸誌寫給大傢的音樂入門書。

人們欣賞音樂,演奏音樂,以不同的方式享受著它帶來的樂趣。但要深入音樂的世界,首先應該瞭解音樂是什麼。

音樂像一座城堡。節奏是基底,帶來基礎和生命;和聲是外部設計,勾勒齣輪廓;音程是一磚一瓦,構築齣縱嚮高度;對位法是內部構造,決定瞭城堡的復雜程度;麯式則是室內設計,與音樂的時間和空間有著緊密聯係。

音樂是萬物的語言。地平綫的躍動、夏夜此起彼伏的蟲鳴、綠蔭深處的清風、戀人間的絮語……一刹那,一種感動滿溢而齣,音樂由此誕生。

本書以風趣易懂的語言,帶你進入音樂的世界。隻有**沉浸其中的人,纔會有美的發現。

目錄

**章音樂的素材

第2章音樂的原則

第3章音樂的形成

第4章音樂的結構

用户评价

這本書的哲學思辨深度,絕對是近年來罕見的。它沒有將復雜的議題直白地拋給讀者,而是巧妙地將探討融入瞭角色的日常睏境與抉擇之中,形成瞭一種潛移默化的影響。我常常讀完一個章節後,需要停下來,點上一支煙(盡管我不抽煙,但那種需要空間來整理思緒的感覺是類似的),去迴味作者那些看似不經意卻擲地有聲的論斷。它探討的主題非常宏大,涉及存在主義的睏境、社會結構的異化,甚至是對時間本質的追問。作者的文字像一把鋒利的手術刀,精準地切開瞭社會錶象下的諸多僞裝和虛無。閱讀過程中,我多次停下來查閱瞭一些曆史資料和理論背景,這反過來又加深瞭我對文本的理解,形成瞭一個良性的、主動的學習循環。這本書並非那種讀完即棄的消遣讀物,它更像是一部需要反復咀嚼的文學藥方,每一次重讀都會帶來新的領悟。特彆是其中對“意義的構建”這一主題的處理,那種既不全盤否定傳統,又對現代睏境保持清醒批判的態度,展現瞭作者極高的思想成熟度和洞察力。它挑戰瞭我的既有認知,迫使我去重新審視那些習以為常的觀念,這種智力上的“痛並快樂著”,正是好書的標誌。

评分從結構布局的角度來看,這部小說的野心是巨大的,它不僅僅是一個綫性故事,更像是一個由無數個平行宇宙碎片拼湊而成的馬賽剋。作者采用瞭一種非綫性的敘事手法,時間軸被反復摺疊、跳躍和交織,使得讀者必須時刻保持高度的專注力,纔能將散落在不同時間點的綫索串聯起來。起初,這種結構會帶來一定的閱讀障礙,需要讀者不斷地迴溯和對比,但這正是作者的高明之處——他是在用結構模擬人腦記憶的碎片化和不確定性。我喜歡這種需要“參與構建”的閱讀體驗,仿佛我不是一個被動的接受者,而是一個需要解開謎題的偵探。特彆是當兩條看似毫無關聯的故事綫,在跨越瞭數十年光陰後,以一種令人心悸的方式交匯時,那種豁然開朗的震撼感是無以復加的。這種復雜性並非故作高深,而是服務於主題本身——關於因果循環和曆史宿命的探討。這本書的結構本身就是一種強大的敘事工具,它迫使我們去思考,我們所感知的“現在”是如何被無數個被遺忘的“過去”所塑造和定義的。

评分坦白說,我通常對篇幅冗長的作品持保留態度,但這部作品的長度卻是其不可分割的一部分,它提供瞭一種沉浸式的、近乎“生活”的閱讀體驗。作者似乎不願意辜負任何一個次要角色的潛力,每一個人物,即使隻在篇幅很短的一章中齣現,其背景、動機和命運的刻畫都細緻入微,達到瞭“小人物也有大史詩”的境界。我感覺自己與書中描繪的那個虛擬世界産生瞭深厚的“情感投資”,以至於讀到某些人物遭遇不幸時,那種感同身受的悲傷是如此真實,甚至影響瞭我現實中的情緒。這種深入人心的代入感,源於作者對人性復雜性的深刻洞察。他沒有將人物臉譜化地劃分為絕對的好人或壞人,而是展現瞭他們在特定壓力下,如何做齣違背本心卻又情有可原的選擇。這種對灰色地帶的尊重和描繪,讓整個故事充滿瞭道德上的張力和現實意義。看完後,我花瞭很長時間纔“走齣來”,書中的場景和人物仿佛在我腦海中持續播放,這無疑是對一部史詩級巨著最高的贊譽。

评分這部作品的敘事功力實在令人嘆為觀止,作者仿佛是一位技藝精湛的織夢者,將一個宏大而又錯綜復雜的故事綫編織得天衣無縫。開篇之處,那種撲麵而來的時代氣息和人物命運的沉重感,一下子就將我拽入瞭那個特定的曆史情境之中。我特彆欣賞作者對細節的打磨,無論是場景的描繪還是人物內心活動的刻畫,都達到瞭近乎苛刻的精準度。比如,主角初次登場時,他手中那隻磨損的皮質筆記本的質感,以及他低頭沉思時,窗外光綫在他發梢上投下的那一抹微弱的光暈,都如同高清電影的慢鏡頭一般清晰地呈現在腦海裏。更不用說那些精妙的對話,它們不僅僅是信息的傳遞,更是角色之間權力、情感和潛意識較量的縮影。我感覺自己不是在閱讀,而是在一個精心搭建的舞颱前,目睹著一幕幕精心排練卻又充滿真實生命力的戲劇。尤其在故事中段,情節的轉摺點處理得極其巧妙,它沒有采用那種突兀的、製造震驚的筆法,而是通過一係列看似不經意卻又環環相扣的伏筆,讓讀者在恍然大悟的同時,又為作者的深謀遠慮而感到由衷的佩服。這種層層剝繭、水到渠成的敘事節奏,使得閱讀過程充滿瞭智力上的愉悅感,讓人忍不住放下一切去追尋下一個真相。

评分語言風格的嬗變與多義性,是這部作品最令人稱道的一麵。作者似乎擁有一種近乎魔術般的能力,能夠根據不同的情境和敘述者,切換截然不同的文體腔調。當描述內戰的殘酷場景時,文字變得短促、冷硬,充滿瞭新聞報道般的客觀與剋製,每一個詞都像冰冷的子彈一樣射入人心,讓人感到無助與絕望。然而,當視角轉嚮那些身處愛情邊緣的角色時,語言又立刻變得綿密、抒情,充滿瞭巴洛剋式的繁復與華麗,充滿瞭對逝去美好時光的無盡喟嘆。這種風格的自如切換,非但沒有造成閱讀上的割裂感,反而極大地豐富瞭作品的層次感和真實性。我常常驚嘆於作者對特定時代“語感”的精準捕捉,仿佛能透過文字聞到那個年代特有的氣味。而且,書中使用瞭大量原創的比喻和意象,這些新穎的錶達方式,極大地提升瞭文本的藝術張力,讓一些原本平淡無奇的場景,瞬間被賦予瞭強烈的象徵意義。這是一場文字的盛宴,每一次閱讀都像是在欣賞一場精心編排的交響樂,高低起伏,變化萬韆。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有