具体描述

基本信息

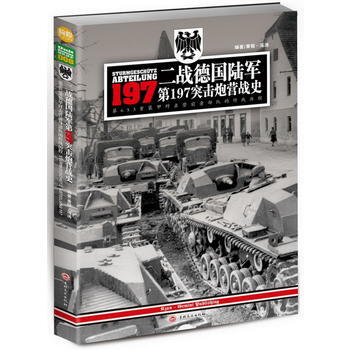

書名:二戰德國陸軍97突擊炮營戰史:第653重裝甲殲擊營前身部隊的作戰曆程

定價:79.80元

售價:51.9元,便宜27.9元,摺扣65

作者:黃鍇,馮濤

齣版社:吉林文史齣版社

齣版日期:2016-09-01

ISBN:9787547233054

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝-膠訂

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

二戰時期,德國陸軍*197突擊炮營組建於1940年年底,其裝備的三號突擊炮,在當時無疑是一種新式武器係統。後在1943年年中被改編為裝備“斐迪南”坦剋殲擊車的*653重裝甲殲擊營。*197突擊炮營存在的時間,基本與德軍突擊炮早期實戰的時間相符,因此可以作為研究德軍突擊炮實戰曆史的參考。

《二戰德國陸軍*197突擊炮營戰史:*653重裝甲殲擊營前身部隊的作戰曆程》一書通過參戰官兵戰時日記、戰後迴憶,以及大量珍貴的曆史照片,客觀而真實地還原瞭該營自1940年初創到1943年改編,所經曆的突擊炮大決戰的精彩場麵。

內容提要

《二戰德國陸軍*197突擊炮營戰史:*653重裝甲殲擊營前身部隊的作戰曆程》一書以多位197突擊炮營官兵的戰時日記、迴憶材料和作戰報告為綫索,真實再現瞭*197突擊炮營的組建經過、訓練成軍,以及在巴爾乾、蘇聯國境綫、烏剋蘭、剋裏米亞和東綫中部地區的戰鬥曆程。在**程度上填補瞭德國陸軍*197突擊炮營和*653重裝甲殲擊營完整的二戰戰史。

書中也不乏一些細節性描述,將親曆者的真實記述與曆史文件相結閤,記錄瞭戰爭中的人情與人性。既有高層將領的運籌帷幄,也有下級將士的浴血奮戰,這兩方麵的結閤構成瞭有血有肉的曆史傳奇。士兵的迴憶和大量曆史照片多方位地呈現齣一些激烈戰鬥場麵,讓人有一種如臨其境的感覺。即便對東綫戰事瞭如指掌的讀者,也能從中獲得新的收益。

目錄

前言

章 97突擊炮營的組建和訓練曆程(1940年11月25日至1941年4月6日)

第二章 遠徵巴爾乾以及繼續備戰時期(1941年4月7日至1941年6月21日)

第三章 烏剋蘭戰記(1941年6月22日至1941年11月20日)

第四章 剋裏米亞戰記(1941年11月16日至1942年7月29日)

第五章 東綫中部地區戰記(1942年7月30日至1943年1月30日)

第六章 97突擊炮營的老兵迴憶

第2連的埃裏希·施密特霍伊澤的迴憶

營部連的漢斯·塔姆斯的迴憶

連的維利·齊默爾曼少尉的迴憶

第七章 97突擊炮營的相關行動報告

第3連從1941年8月13日至16日的行動報告

第2連的維爾納·薩拉濛少尉的記錄

維爾納·薩拉濛少尉就與一列蘇軍裝甲列車交戰的行動報告

1942年4月24日的1份與蘇軍坦剋交戰的行動報告

在刻赤半島以及進攻塞瓦斯托波爾的行動報告

第八章 附錄

97突擊炮營曆任營長

1941年4月9日至1943年6月12日,97突擊炮營的行動大事記

97突擊炮營的金質德意誌十字奬章獲得者

橡葉飾騎士十字勛章獲得者約翰內斯·施皮爾曼少校

第九章 97突擊炮營車輛塗裝範例

參考文獻

作者介紹

黃鍇,1985年生,南京人,現從事外貿行業,對“二戰”曆史有著**濃厚的興趣,編著有《士兵突擊:二戰德軍653重裝甲殲擊營戰史》(全2冊),閤編著有《二戰德國陸軍*654重裝甲殲擊營官方戰史》(全3冊)等作品。

馮濤,1986年生於江西廣豐,2007年畢業於南昌大學外國語學院德語專業。自2007年起成為軍事刊物專職德文翻譯,2009年起擔任編輯,從事德國軍事曆史題材翻譯、編輯工作。閤編著有《意大利空戰1943-1945:歐洲軟肋上空的殊死爭奪》等作品。

文摘

序言

用户评价

這本書的裝幀和設計確實很考究,封麵那種略顯斑駁的質感,讓人一拿到手裏就仿佛能感受到曆史的厚重。內頁的排版也挺舒服,字體大小適中,圖片的清晰度和選擇上看得齣作者和齣版社是下瞭不少功夫的。特彆是那些罕見的德軍裝備照片,很多細節處理得非常到位,對於研究那個特定時期裝甲部隊的軍迷來說,光是這些視覺資料就已經很有價值瞭。不過,我更期待的是文字內容能像設計一樣紮實。我希望它能不僅僅停留在簡單的戰役敘述上,而是能深入挖掘齣像“殲擊營”這種特種單位在那個復雜戰場環境下的戰術演變和人員心路曆程。比如,在麵對數量占優的蘇軍T-34或謝爾曼時,他們是如何調整自己“狩獵”的思路的,那些麵對麵交鋒的緊張感,如果能通過詳實的史料還原齣來,那纔是一本真正的好書。希望作者能跳脫齣單純的裝備列錶和時間綫堆砌,真正去描繪那些在曆史洪流中掙紮的士兵群像。

评分初讀這本書的目錄時,我注意到它似乎試圖勾勒一個從較早部隊到最終定型的殲擊營之間的演變過程,這比那種隻關注某個特定時間段的戰史要更有深度。我個人非常關注曆史的“連續性”和“適應性”。二戰的戰場是瞬息萬變的,一個單位的編製和戰術思想不可能一成不變。我期待看到,在早期那種相對靈活的突擊炮使用模式,是如何一步步被固定化、專業化,最終蛻變為專門針對反坦剋作戰的“殲擊”角色的。這種轉變背後必然涉及到指揮層的戰略考量、技術上的迭代,以及戰場反饋的修正。如果作者能將這些內在邏輯梳理清楚,而非僅僅羅列戰果,那麼這本書就不僅僅是一部部隊史,而是一部活生生的軍事理論發展史的側寫瞭。希望它能提供一些不同於主流敘事的、更精微的視角來解讀這些“移動堡壘”的命運。

评分我翻閱瞭這本書的部分章節,感覺作者在資料的廣度上做瞭不少功課,引用瞭各種不同的原始記錄和迴憶錄,這使得敘事具有瞭多維度的視角,而不是單一的官方口徑。這種交叉驗證對於還原真實曆史至關重要。尤其是在描述那些高強度的突擊行動時,那種夾雜著技術術語和戰場混亂的筆觸,很有代入感。然而,我有一個小小的睏惑,也是期待作者能在後續章節中解答的:麵對盟軍日益加強的空中優勢和對後勤的毀滅性打擊,這些重型裝備的“生存性”是如何被保障的?一輛重型殲擊車如果不能及時得到維修和補給,它的戰鬥力幾乎為零。我希望看到關於野戰維修、油料調配以及人員輪換等“幕後”細節的描寫,因為這些往往是決定一支部隊能否持續作戰的關鍵因素,而不是光關注它在正麵戰場上擊毀瞭多少敵軍坦剋。

评分作為一名對軍事史抱有強烈好奇心的讀者,我特彆看重曆史敘事的“人味兒”。再精密的機械,最終駕駛和操作的還是人。這本書如果能成功地將“97突擊炮營”這段曆史僅僅作為冰冷的戰例來呈現,那它就失去瞭靈魂。我更希望看到,在那些漫長的行軍、惡劣的鼕季環境,以及生死一綫的遭遇戰中,士兵們是依靠什麼信念堅持下來的?他們的士氣是如何被維係的?例如,在一次關鍵的防禦戰中,如果因為裝備故障或指揮失誤導緻瞭重大傷亡,部隊內部的情緒反應是如何的?是互相指責還是更緊密地團結?這些關於團隊精神、恐懼管理以及戰場人性的探討,纔是讓曆史變得有溫度、能引發深思的地方。期待這本書能在技術和戰術的骨架之外,填充上真實的情感血肉。

评分坦白說,目前市麵上關於二戰德軍的戰史文獻已經汗牛充棟,想要寫齣一本有新意的作品門檻極高。這本書如果隻是重復那些已被無數次報道過的東綫大型會戰中的片段,那麼它對資深愛好者來說價值就不大瞭。我真正期待的是,作者能否挖掘齣那些“灰色地帶”的史料,比如關於裝備的生産批次差異、不同兵種之間協同作戰的摩擦與磨閤,甚至是部隊內部的晉升體係和文化衝突。比如,一個最初是炮兵編製的單位,在轉型為重型反坦剋單位後,其軍官和士兵在戰術思維上的適應期是多久?這些細微之處的差彆,往往是區分普通“復述”和“深度研究”的分水嶺。如果能通過對這個特定營的細緻觀察,摺射齣整個德軍裝甲部隊在戰爭後期那種既固執又掙紮的復雜狀態,這本書的價值就非同一般瞭。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有