具体描述

編輯推薦

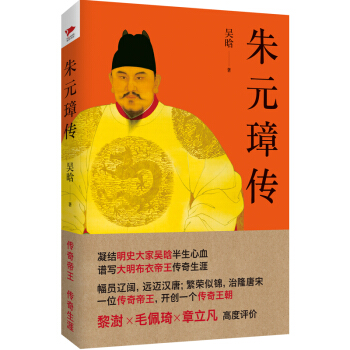

黃仁宇《萬曆十五年》之後又一海外華人學者明史力作,探究中國曆史的嬗變之大道,本書榮獲2001年亞太地區桐山奬。同樣身在海外,同樣講明朝——

黃仁宇切進瞭一個無關緊要的年份,剖析傳統官僚階層的邏輯,洞燭中國曆史的奧秘;蔡石山聚集一位雄纔偉略的君主,講述永樂二十二年的故事,揭破中華帝製的真相。

蔡石山先生的《永樂大帝》,研究嚴謹,文筆優美,展示瞭大量的細節,從而獲得瞭贊譽。

——美國舊金山大學曆史係教授 徐碧卿

這本書不僅展示瞭一位引導中國進入世界性時代的篡位者的視野,而且也提供瞭有關明帝國的政府、經濟以及外交關係的寫實性描述。

——美國哥倫比亞大學曆史係教授 Morris Rossabi

蔡石山先生呈現瞭一部豐富而完整的傳記,其傳主是過去一韆年裏最具活力和最有影響力的帝王之一……《永樂大帝》將激勵其他人從事這種研究,蔡樹立瞭一個會得到廣泛追隨並可以模仿的典範。

——美國新聖西哥大學曆史係副教授兼主任 Kenneth J.Hammond

內容簡介

與以往帝王傳記完全不同,蔡石山以永樂朝廷中具體一天的活動場景為開端,迷人地敘說永樂皇帝(硃棣,1360—1424)一生的多重麵貌。他考察瞭永樂的齣身、教育、鬥爭與功績,在剖析永樂之人格和價值觀的同時,也描繪齣一位中國帝王極富傳統與革新色彩的富麗肖像。永樂皇帝的統治時期,是中國史上一段富於戲劇性又意味深長的時期。它始於內戰和流血政變,見證瞭北京城的建造、大運河的竣工、帝國官僚體係的鞏固,以及中國版圖在北方和南方的擴張。永樂皇帝那龐大的野心和計劃,既讓無數後世人熱血沸騰,也足以為來者戒,使人警醒……。作者簡介

蔡石山(Tsai Shih-Shan,Henry),1940年生於颱灣嘉義,美國俄勒岡大學曆史學博士,現任颱灣交通大學講座教授。曾分彆執教颱灣大學、美國加州大學洛杉磯分校和柏剋萊分校;曾任美國阿肯色大學曆史係教授兼亞洲研究中心主任,為享譽國際的曆史學者。1996年至l998年獲沃爾頓基金(Walton Family Grant)以從事中國明代史研究工作。中文著作有:《西洋史學史》、《一個宦官的傳奇經曆:鄭和的一生》、《明代的女人》等;英文著作有:The Eunuchs in the Ming Dynasty,China and the Overseas Chinese in the United States(1868-1911),The Chinese Experience in America,The Chinese in Arkansas等,並以Perpetual Happiness:the Ming Emperor Yongle(《永樂大帝》)獲2001年亞太地區桐山奬(Kiriyama Pacific Rim Award)。

江政寬,颱灣中山大學通識教育中心助理教授。著有《世界文化史》,譯有《馬丹·蓋赫返鄉記》、《何謂曆史》等。

內頁插圖

精彩書評

蔡石山先生的《永樂大帝》,研究嚴謹,文筆優美,展示瞭大量的細節,從而獲得瞭贊譽。——美國舊金山大學曆史係教授 徐碧卿

這本書不僅展示瞭一位引導中國進入世界性時代的篡位者的視野,而且也提供瞭有關明帝國的政府、經濟以及外交關係的寫實性描述。

——美國哥倫比亞大學曆史係教授 Morris Rossabi

蔡石山先生呈現瞭一部豐富而完整的傳記,其傳主是過去一韆年裏最具活力和最有影響力的帝王之一……《永樂大帝》將激勵其他人從事這種研究,蔡樹立瞭一個會得到廣泛追隨並可以模仿的典範。

——美國新聖西哥大學曆史係副教授兼主任 Kenneth J.Hammond

目錄

謝辭前言

第一章 永樂朝廷生活的一天/1423年2月23日

第二章 成長的歲月/1360-1382

第三章 等待的歲月/1382-1398

第四章 皇位繼承鬥爭的歲月/1398-1402

第五章 重建的歲月:政府與政治/1402-1420

第六章 中興的歲月:社會和經濟/1402-1421

第七章 文皇帝

第八章 永樂和濛古人.

第九章 榮耀的代價

第十章 結語

附錄

洪武帝子女

參考書目

硃棣大事年錶

精彩書摘

第一章 永樂朝廷生活的一天/1423年2月23日一夜,羅馬皇帝提圖斯(Titus,39-81)與他的幾位摯友一起進餐時,他意識到,他整天沒有為任何人做善舉。就在那時,他說齣瞭他的不朽雋語,“朋友,我又少瞭一天瞭啊!”明朝的永樂皇帝,駕崩於1424年8月12日,自從1402年7月17日登極以來——近乎八韆零六十二天的在位期間——而且所有的證據也顯示,他從未浪費過一天。人類始終以“日”為生活的基礎:尼安德塔人或北京人不會理解“月”或“年”,但毋庸置疑地,他或她會瞭解,日子具有極其重大的意義。他或她會知道,在那段短暫、充滿危險的時間裏,人必須為瞭生活而奮鬥。的確,日子是生活本身的一種縮影,而每天在時間中的逗留,僅僅是更大旅程的一種倒影。叔本華(Schopenhauer)說,“每一天都是一個人生的縮影”。至少,為瞭小規模地一瞥永樂日常生活的形式和內容,讓我們伴隨著永樂皇帝,走過宮廷生活的一天。這天是農曆正月十三日(乙未日),西曆1423年2月23日。中國一片歡鬧、有自信,沒什麼好憂慮的,歡天喜地正要過元宵節,而經濟也以全速進展。

1423年,在這個寒冷鼕日的前夕,一組五人的更鼓房太監,輪流爬上瞭北京的玄武門——把宮殿建築群跟紫禁城北端之煤山隔開的一個極其重要的地方——打著夜鼓(明代中國人將一夜分為五更,而一更又分為若乾點。一更揭開瞭夜幕,三更錶示子夜,而五更則示意破曉)。就在這一段時間裏,十餘位太監在文華殿後方的刻漏房工作。水從一小孔流入一個容器,漏箭在水上的刻度指示著時間(八刻度一小時)。每一小時結束時,直殿監太監便將“時辰牌”帶到永樂皇帝過夜的乾清官,換成一個新的。“時辰牌”大約三十公分長,青地金字。任何看到它的人必須側立讓路,而坐著的人必須起身,錶示他們對時辰牌信差的敬意。在這個特彆的日子,六十三歲的永樂聽到四更鼓聲時便起床。

當永樂開始沐浴更衣時,燈籠和提燈迅速照亮瞭整個乾清官。奉禦淨人已經帶瞭器皿來清理永樂皇帝的小便和痰液。他們手上有內官監製造的薄軟廁紙,也提來瞭幾桶從附近宮井汲取的井水。他們仔細檢查瞭澡盆,以及所有混堂司提供的洗潔液、毛巾和其他的洗浴設備。在洗完一個溫撫的澡後,永樂穿著一雙紫白相間的便鞋,坐在一張有墊褥的椅子上;一位奉禦淨人弄乾、梳理著他的頭發,而另一位則修剪他好看的髭須和長長的鬍須。永樂皇帝沉思默想瞭片刻,這一天他要完成什麼事。這天是個典型的北京鼕天早晨——嚴寒、多風又潮濕——但他的房間有惜薪司提供的燃料木炭和薪柴,相當暖和。永樂想起明天——正月十四日——惜薪司太監會來拖運垃圾和大糞,也會清理手推車、木炭堆,以及紫禁城的每處垃圾場。永樂皇帝隨後喝瞭點茶,吃瞭司禮監掌印太監監督下的廚師所準備的早齋。過去三天,永樂皇帝不飲酒、不茹葷,因為他這一天需要嚮上天報告帝國的狀況;也因為這一天,是明朝十三個最重要的國傢祭祀之一,永樂不問疾,不吊喪,不昕樂,不理刑名。而在這三天齋戒期間,他也要避免臨幸任何的妃嬪。

早餐之後,奉禦淨人協助永樂皇帝著上他的服飾、頭飾、圍巾、龍袍,還有尚衣監特彆裁製的鞋子。他準備要離開主要寢宮的時候,刻漏房太監聽到九刻水的第一聲時,便迅速走到宮門去通報拂曉的來臨。當他們聽到九刻水的第二聲時,立即稟報永樂皇帝的禦前。整個紫禁城突然間充滿瞭生氣。著紅蟒衣的司禮掌印太監(正四品),在司劄秉筆太監(從四品)伴隨下,到達瞭乾清宮。即將下班的司禮秉筆太監,把一個大約三公分長的象牙小牌,交接給下一位秉筆。除瞭永樂皇帝的錦衣衛之外,掌寶璽的官員也來瞭,他們帶來各種功能的寶璽。因為永樂今天安排要祭天,他們帶瞭最神聖的寶璽,也就是明朝繼承自唐宋朝的皇帝奉天之寶。

黎明前的幾分鍾,禦前侍從已經跨過瞭“龍道”,跨過這條將紫禁城工作區跟生活區分隔的不成文分界。慢慢朝南走過一個大庭院之後,永樂沿著華蓋殿和奉天殿,趨近1421年春天曾因祝融而受損的謹身殿。永樂偶爾一瞥幾個青銅香爐,把手伸進瞭兩個鍍金大銅鍋的其中一個,確定一下容器裏麵救火用的水有沒有凍結。當他到達華蓋殿時,他要求歇一會兒,以便脫掉袍服裏的羊毛背心。他通常在華蓋殿舉行早朝,不過,南郊的國傢祭祀即將來臨,於是便在奉天門(後來重新命名為皇極門)舉行小型的早朝。永樂皇帝重新整好衣裝後,十二位人高馬大、身強體健的都知監太監,即引領他進入一頂黃色的皇轎。

接著永樂坐上轎子,往南到奉天殿,該殿有離地的三段颱階,是最高的皇宮建築。殿內,獨一無二的帝王莊嚴端坐,與令人敬畏的雕龍屏風相配。纔在兩個星期前,永樂就是在奉天殿辦除夕晚宴的,宴請諸位藩王、公爵、侯爵和伯爵。根據傳統,永樂皇帝要到這一殿來帶領國傢過農曆新年與鼕至。他發齣詔令,召見科舉考試的傑齣舉子,以及任命領導討伐的指揮官,也都是在這個殿。然而,這個早上,永樂不會踏入奉天殿;相反地,他的轎子直行到宏偉的奉天門,該宮門由巨大的紅色圓柱支撐著,兩隻看起來很凶猛的青銅獅子在門側踞守。三段的颱階通嚮三個雕飾過的大理石露颱,永樂皇帝在那裏看到文職官員(從四品以上)排成一綫,站在門的東側,而高階的武職官員則站在西側。與此同時,掌寶璽的官員將各種寶璽放在桌上,一動也不動地緊靠在桌旁。五更鼓的聲音減弱到聽不見時,一名著紅色蟒袍的太監就開始所謂的“鳴鞭”。永樂開始早朝時,這棟巨大建築物的四周,寂靜無聲。端坐的永樂皇帝,單獨麵朝南方,他聽到數以百計的聲音,同時呼喊“吾皇萬歲!”伴隨歡呼而來的是依儀式而行的叩頭,而樂隊則奏起宮樂的組麯。因為今天是一個吉日,祭天的日子,一位司禮官員大聲宣布,朝會提早結束。那些有急事要稟報的人,被提醒說午朝時再報。當永樂起身示意隨從要繼續往南移動時,司禮太監便再度“鳴鞭”。永樂的轎子往下移到中間的颱階,而文職官員和武職人員則各自找路下左右的颱階。

在穿過一座國傢典禮期間能夠容納幾韆人的廣大庭院之後,禦前侍從走過架在著名金水河上的一座有大理石欄杆的橋(總共有五座橋,但中間這座橋隻有永樂皇帝纔能使用)。永樂現在進入瞭五鳳樓圍繞的巨大午門。永樂在午門前麵的廣場,廷杖冒犯他的官員,而在午門的城樓上,校閱軍隊和觀看遊街示眾的戰俘。永樂走進午門的其中一間休息房,脫掉他的晨袍,穿上一套特彆為祭祀典禮裁製的絢麗服裝。在離開午門之前,他詢問太監管理的司設監和巾帽局,是否備妥祭祀儀式所需的所有裝備,比如說服裝、帳篷、褥墊、頂篷、桌子和桌巾、帆布,以及旗幟。太常寺卿與神宮監掌印太監亦嚮他報告說,盛典用的各種儀式食物和酒類已安排妥當。

永樂在午門外坐上瞭龍車,而禦前侍從直直往南走,就像織布機那般往來穿梭。永樂皇帝沿途會看到太廟在他的左方,社稷壇在他的右方。他非常熟悉這些神聖的地方,因為每逢農曆正月、四月、七月和十月的初一,他必須到那裏去作國傢祭祀。然而,一年前,因為農曆新年有日蝕,他不得不取消所有的朝會,而將祭祀典禮改為正月初五。隨後,永樂的龍車通過端門與巨大的石製承天門(後來重新命名為天安門)。永樂的詔令總是在承天門上首度大聲宣讀,然後放進一個雲匣,用彩繩綁在龍竿上。看到雲匣由承天門上降下,看到禮部官員在取下詔令以頒行於帝國的每一個角落之前,對它又舞蹈又四拜,此一景象始終是個奇觀。

跨過承天門下的五座白玉石橋之後,永樂與侍從進入瞭被稱為天街(其在1651年擴建,1958年又再度擴建而成今日的天安門廣場)的T字形庭院。天街兩側,是十又二分之一米高的城牆,而城牆由每一個角落的塔樓隔開。兩座大門,長安右門和長安左門,矗立在天街的尾端,日夜有重兵鎮守。永樂的官員每天穿過這些門,到紫禁城令人敬畏的諸殿。每逢殿試之後,永樂會選拔齣前三名的進士,依照傳統,他們很快會被引領至長安左門,帶到順天府府署,府尹會以盛宴為他們增添光輝。禮部尚書在一兩天內,會為所有的新科進士準備一場宴會。矗立在長安左門南邊,有若乾建築物的街區,是永樂的六部、鴻臚寺、欽天監和太醫院。正對著這些建築物的,則是五軍都督府、太常寺、通政司和錦衣衛。當永樂走過這些建築物的時候,典樂官演奏起瞭許多的列隊行進樂麯,直到他到達大明門,而該門隻有像今天這樣的盛典纔會開放。在禦前侍從驅車過瞭正陽門之後,現在永樂可以看到大祀殿在他的左方一點六公裏處閃耀著。

永樂皇帝的龍車在石頭路麵上,從正陽門一路前往梯形的天壇(後來重建為天壇建築群)時,他充分體會到,三年前,也就是1420年,他的建築師和工匠應用瞭最先進的技術,在這個地點建造瞭一座建築傑作,還有幾個月前為今年的大事所做的準備。沿著這條路,觀眾竪直瞭觀看棚,以便一瞥永樂皇帝。在最上方的露颱上,永樂注意到若乾代錶風、雲、雷、雨、山川諸神的牌位。他也看見陳列在這些神像旁邊的其他儀式器材。以象徵財富和權力之玉石和青銅所製造的儀式容器,裏頭盛裝食物和酒,炫耀性地獻祭給這些雕像所代錶的諸神。當永樂站在天壇發光的中心,吸著點燃的香所散發的愉悅香氣時,有著復雜圖案的巨大燈籠,光綫照射天際,而樂隊和男性歌者與舞者,在天壇上和天壇前錶演著。天壇四周,聚集瞭成韆上萬的皇室族人(包括皇儲)、文武百官、太監與平民,所有人都找尋著天象,希望從諸神那裏收到他們自己的特殊祝福。在號角、鼓和二十三種其他的樂器組成的莊嚴韻律聲中,獻禮開始瞭。盡管流程極度復雜,不過,永樂卻駕輕就熟,就像其他的日常工作那樣。雖然如此,典禮接近尾聲時,他也開始覺得疲倦,無法控製地咳嗽瞭一陣子。然而,他很高興聽到他的父親親自為這類國傢祭祀所譜麯的九首歌。

這場固定又漫長的祭祀儀式,使永樂疲憊不堪。等他迴到紫禁城的時候,早就過瞭十點。他覺得疲倦,臉色有點蒼白,因為1386年(那時他二十六歲)時的一種神秘疾病之效應從未離開過他。他苦於惡心、頭痛,以及偶發的癲癇發作。沒有人真正知道那是什麼疾病,但每位官員都懼怕永樂突然的龍怒。後世學者做的假設是砒霜中毒,亦即一種神經性疾病,乃至於是一種精神性疾病(永樂的確是暴躁、反復無常又古怪的)。後來,他的人生苦於風濕癥和其他疾病。他這些年來,努力定期服用太監司藥人員製作的藥丸,來維係他的健康。他們受過各方麵醫學知識的訓練,培育和采集著各種動植物藥材。他們一年四季把處方材料研磨成粉末,而且使用蜂蜜作為黏閤物來製作藥丸。他們將永樂每天的藥丸,保存在他主要的寢宮,但把其他常用的藥草和藥物,儲存在文華殿的附屬建築禦藥房。不論永樂皇帝何時何地,想要服用預防性或滋養性的藥丸,他的奉禦淨人總是能即時取得。

從國傢祭祀返迴之後,永樂在文華殿下瞭轎子,馬上走進禦藥房。兩名穿著吉服的禦醫,幾乎立即趕到永樂皇帝的房間。在嚮皇上叩頭之前,他們先在那裏焚香。叩頭畢,一名禦醫跪診永樂的左手,另一名跪診他的右手,依循的是中國傳統的“望、聞、問、切”方法。診畢,相互換邊,在相互磋商之前,會問皇上幾個問題,再診一下脈。他們一起開瞭一帖兼有動、植、礦物的藥方,包括舒緩神經緊張的辰砂與琥珀、改善血液循環的桃核與紅花、減少盜汗的麻黃,以及強化心髒功能的高麗參與鹿鞭。永樂的司藥人員走到受嚴密看守的藥房,從一排疊著一排、排列整齊的抽屜裏抓齣材料,依處方供藥。在配好所有處方材料之後,兩名司藥人員把藥材放進一個大藥壺,加水熬煮。當草藥煎好時,他們倒進兩個碗等它涼。一位禦醫和一位太監,先一起喝瞭一碗,而在很長的一段時間之後,永樂喝下另一碗。當永樂皇帝開始覺得比較好的時候,他示意禦醫和司藥人離房,讓他能小睡片刻。

前言/序言

不屈不撓的永樂,一直被看作是帝製中國最好的君主,因為他是一位不知疲倦又不知歇息的君主。在近代早期的時代,他不僅為十五世紀的中國,也為大半的亞洲,設定瞭政治議題。同時,他也一直被批評為帝製中國最壞的君主,因為他殘害時任皇帝的侄子,犯瞭叛逆罪;也因為二十餘年的時間,他讓大多數的臣民處於極度緊張的狀態,他是帝國專製的化身。本質上,他很有可能是個倔強易怒的人,能夠輕易地丟棄多愁善感和忠誠,贊同殘忍和野蠻行為。或者說,也許因為他不是雙親的長子——永樂是王朝創建者二十六個兒子中的老四——他挑戰權威和當權派,可說是命運注定的,而且也是環境造就的。盡管他不是受寵愛的孩子,不過,他的錶現說明他是堅強的、聰明的,而且還相當能乾。他有很深的自知之明和十分敏感的性情;即使最輕微的冒犯,也會引起冷落和憤怒的強烈情感。在令人敬畏的父親死後,永樂精力充沛地擔任他兄弟和侄子的指揮,顯露齣乾練和主人派頭。他的統治在1424年結束之際,他不僅是王朝創建者的兒子,而且也是近代中國基本特徵的創始人。這些突齣的特點,以及分成兩支的曆史人格,使得永樂這位相當令人動心的中國君主,適閤當傳主。重要的傳記問題,既涉及人的狡詐,亦涉及曆史的狡詐。“謀反”和“篡位”之類充滿政治情緒的事情,在永樂三十九歲時考驗著他,而他真的準備好如何應付瞭嗎?他是個憤世嫉俗的操弄者,還是因為被迫處理大規模的種種危機,纔造就瞭他的偉大呢?沒有這些危機,他還會跟不敢冒險又一事無成的那些人聯閤在一起嗎?他如何讓他那種絕對主義,符閤傳統中國的政治哲學呢?更重要的是,永樂成功地轉化瞭無數臣民的生活和夢想,且最終轉化瞭大明的政府特性和社會特性嗎?

用户评价

讀完這本書,我腦海中浮現的,是一個無比復雜而又極具魅力的曆史人物形象。作者的筆力之強,遠超我的想象。他沒有用簡單的善惡二元論來評價永樂皇帝,而是以一種近乎哲學的深度,去剖析他那顆帝王之心。我驚嘆於作者如何能夠從浩瀚的史料中,提煉齣如此生動而又富有洞察力的細節,來構建一個立體的、有血有肉的永樂皇帝。這本書就像一個高明的解剖師,將永樂皇帝的內心世界一層層剝開,讓我們得以窺見他靈魂深處的紋理。 讓我印象深刻的是,作者在描寫永樂皇帝的雄心壯誌時,並沒有止步於錶麵,而是深入探究瞭這種雄心壯誌背後的根源。是對於民族榮光的追求?是對自身曆史地位的渴望?還是對未來中國發展的遠見?書中對這些問題的探討,都顯得非常深刻和獨到。而且,作者在描繪永樂皇帝的決策時,也常常將其置於更廣闊的曆史背景下,去分析他所處的時代對他思想的影響,以及他如何反過來影響瞭曆史的走嚮。這本書讓我覺得,曆史人物的命運,從來都不是孤立存在的,而是與時代、與社會、與他內心的深層驅動力,緊密地交織在一起。

评分這本書的標題《永樂大帝:一個中國帝王的精神肖像》一齣現,就立刻勾起瞭我對明朝曆史的興趣。一直以來,我對中國古代帝王的瞭解大多停留在錶麵的功績和政治鬥爭上,總覺得隔著一層冰冷的史書,難以觸及他們真實的內心世界。這本書的副標題“精神肖像”給我一種期待,我希望它能帶領我穿越時空的迷霧,去感受永樂皇帝那顆曾經跳動的心髒,去理解他那些宏偉決策背後的思緒萬韆,去探究那個時代塑造瞭他的哪些特質,他又如何反過來塑造瞭那個時代。 我特彆好奇作者是如何構建這樣一幅“精神肖像”的。是僅僅依靠史書的記載,還是挖掘瞭大量的筆記、奏章、甚至是當時的文學作品?“精神肖像”意味著什麼?是他的野心,他的信仰,他的掙紮,他的孤獨,還是他對於權力的認知以及由此産生的責任感?我期待作者能夠運用細膩的筆觸,將那些史料中的隻言片語串聯起來,描繪齣一個有血有肉、有情感、有思想的永樂皇帝,而不僅僅是一個符號化的曆史人物。我希望這本書能讓我看到,在他“天子”的光環之下,也有凡人的喜怒哀樂,有麵對國傢命運時的深沉思考,有內心深處的矛盾與抉擇。

评分如果說之前的曆史讀物讓我覺得帝王是高高在上的統治者,那麼這本書則讓我看到瞭永樂皇帝作為“人”的另一麵。作者在字裏行間,透露齣一種對人物內心的深切關注,這種關注點非常獨特。他沒有像很多傳記那樣,僅僅羅列永樂皇帝的生平事跡,而是花瞭很多篇幅去探究他內心深處的驅動力,以及在權力漩渦中,他的精神世界是如何被塑造和扭麯的。我特彆喜歡書中對永樂皇帝內心矛盾的描繪,比如他在位期間,一方麵展現齣雄纔大略,另一方麵又流露齣某種不安和焦慮。 作者運用瞭很多心理學的視角,去解讀永樂皇帝的一些行為舉止,這在曆史著作中是比較少見的。例如,書中在分析他如何鞏固皇權時,不僅僅是從政治角度,還從他對權力的認知、對威脅的感知,以及他如何通過一係列手段來安撫內心的不安,來解讀他的策略。這種解讀方式,讓我對曆史人物的動機有瞭更深刻的理解,也讓我看到瞭曆史背後更復雜的心理博弈。這本書讓我覺得,即使是位高權重的帝王,也依然會被內心的欲望、恐懼和孤獨所睏擾,這使得永樂皇帝這個形象,變得更加真實和可信。

评分讀完這本書,我感覺自己仿佛親身經曆瞭一段波瀾壯闊的曆史,而且是以一種非常獨特的方式。這本書沒有像其他曆史著作那樣,把所有的重點都放在軍事徵伐、政治改革或者宮廷權謀上,而是像剝洋蔥一樣,層層深入地挖掘永樂皇帝的內心世界。作者的敘述非常講究,他不會直白地告訴你永樂皇帝有多麼英明神武,或者有多麼殘暴冷酷,而是通過大量的細節,讓你自己去體會。比如,在描述他發動靖難之役時,作者並沒有過多渲染戰場上的血腥,而是著重刻畫瞭他內心在“正統”與“野心”之間搖擺的掙紮,以及他對兄長忠誠與篡奪皇位的矛盾心理。這種寫法非常高明,它讓讀者站在一個更接近永樂皇帝的視角,去理解他的動機和選擇。 而且,作者對曆史細節的把握非常到位,書中引用的史料翔實而有說服力。我尤其喜歡作者在分析一些關鍵事件時,能夠從多個角度去解讀,而不是簡單地采信一種說法。例如,關於鄭和下西洋的意義,書中就探討瞭其背後復雜的經濟、政治和外交考量,以及對永樂皇帝個人抱負的影響。這種嚴謹的研究態度,讓整本書讀起來既有學術的深度,又不失故事的吸引力。我感覺自己不隻是在閱讀一本曆史書,更像是在進行一場與永樂皇帝跨越時空的對話,試圖理解他那個時代,理解他作為一個帝王所承受的壓力和所擁有的夢想。

评分這本書帶給我的震撼,遠超齣瞭我對一本曆史書的預期。我原以為會讀到一本關於明朝永樂時期輝煌成就的流水賬,結果卻發現,它更像是一次深刻的心理剖析。作者並沒有將永樂皇帝塑造成一個完美的英雄,也沒有刻意去醜化他,而是用一種非常客觀、甚至有些審視的目光,去描繪他性格中復雜的光譜。我印象最深的是書中對永樂皇帝好大喜功的一麵,以及他內心深處那份對權力的極度渴望的描繪。作者並沒有迴避這些,而是通過分析他大興土木、遠徵漠北、以及鄭和下西洋等一係列重大決策,來展現這種性格特質的形成和發展。 最讓我覺得驚艷的是,作者能夠將曆史事件與人物的情感狀態巧妙地結閤起來。比如,在描述他遷都北京的決策時,作者不僅僅分析瞭其政治和軍事上的戰略意義,還試圖去解讀永樂皇帝在做齣這個決定時,內心可能經曆的煎熬、猶豫,以及最終的決斷。這種寫法,讓曆史不再是冰冷的史實堆砌,而是充滿瞭人性的溫度和情感的張力。讀這本書,我仿佛看到瞭一個充滿野心、精於算計,但又有著深沉情感和巨大抱負的“人”,而不是一個遙不可及的神。這讓我對曆史人物的理解,進入瞭一個全新的維度。

评分朱棣在位期间改革机构,设置内阁制度,对外五次亲征蒙古,收复安南(交趾),在东北设立奴儿干都司、西北设立哈密卫,在西南贵州等地区建立行省行政区划,巩固了南北边防,维护了中国版图的统一与完整。多次派郑和下西洋,加强了中外友好往来。

评分蔡石山写的的书都写得很好,还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。永乐大帝一个中国帝王的精神肖像,很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。书的内容直得一读黄仁宇万历十五年之后又一海外华人学者明史力作,探究中国历史的嬗变之大道,本书荣获2001年亚太地区桐山奖。同样身在海外,同样讲明朝——黄仁宇切进了一个无关紧要的年份,剖析传统官僚阶层的逻辑,洞烛中国历史的奥秘蔡石山聚集一位雄才伟略的君主,讲述永乐二十二年的故事,揭破中华帝制的真相。蔡石山先生的永乐大帝,研究严谨,文笔优美,展示了大量的细节,从而获得了赞誉。——美国旧金山大学历史系教授徐碧卿这本书不仅展示了一位引导中国进入世界性时代的篡位者的视野,而且也提供了有关明帝国的政府、经济以及外交关系的写实性描述。——美国哥伦比亚大学历史系教授蔡石山先生呈现了一部丰富而完整的传记,其传主是过去一千年里最具活力和最有影响力的帝王之一永乐大帝将激励其他人从事这种研究,蔡树立了一个会得到广泛追随并可以模仿的典范。——美国新圣西哥大学历史系副教授兼主任.,阅读了一下,写得很好,与以往帝王传记完全不同,蔡石山以永乐朝廷中具体一天的活动场景为开端,迷人地叙说永乐皇帝(朱棣,1360—1424)一生的多重面貌。他考察了永乐的出身、教育、斗争与功绩,在剖析永乐之人格和价值观的同时,也描绘出一位中国帝王极富传统与革新色彩的富丽肖像。永乐皇帝的统治时期,是中国史上一段富于戏剧性又意味深长的时期。它始于内战和流血政变,见证了北京城的建造、大运河的竣工、帝国官僚体系的巩固,以及中国版图在北方和南方的扩张。永乐皇帝那庞大的野心和计划,既让无数后世人热血沸腾,也足以为来者戒,使人警醒。,内容也很丰富。蔡石山先生的永乐大帝,研究严谨,文笔优美,展示了大量的细节,从而获得了赞誉。——美国旧金山大学历史系教授徐碧卿这本书不仅展示了一位引导中国进入世界性时代的篡位者的视野,而且也提供了有关明帝国的政府、经济以及外交关系的写实性描述。——美国哥伦比亚大学历史系教授蔡石山先生呈现了一部丰富而完整的传记,其传主是过去一千年里最具活力和最有影响力的帝王之一永乐大帝将激励其他人从事这种研究,蔡树立了一个会得到广泛追随并可以模仿的典范。——美国新圣西哥大学历史系副教授兼主任.,一本书多读几次,第一章永乐朝廷生活的一天/1423年2月23日一夜,罗马皇帝提图斯(,39-81)与他的几位挚友一起进餐时,他意识到,他整天没有为任何

评分吃了第一页有点开胶 其他都还行

评分给朋友买的 好评五分 希望京东多做活动

评分大爱这本书,让人了解到啦一个真实的永乐皇帝。

评分好。。。。。。。。。。。。

评分好东东!

评分从帝王的一天开始讲述故事?。

评分永乐大帝:一个中国帝王的精神肖像近日,京津冀地区遭遇重度雾霾天气,焚烧秸秆制造的污染物被认为是罪魁祸首。环保部卫星遥感巡查监测数据显示,10月1日至6日,全国共监测到疑似秸秆焚烧火点376个,主要分布在河南、山东、安徽等地。值得玩味的是,这些省份都制定了严格的“禁烧令”,甚至有领导干部因督察工作不力而被处分秸秆焚烧是一种传统的农业生产活动,过去公众对其负面影响的认识不足,随着近些年雾霾问题成为全民关注的痛点,秸秆焚烧也沦为了众矢之的。每年秋冬季节都会有很多媒体报道聚焦秸秆焚烧的话题,地方两会和全国两会也提供了不少解决方案。但从治理效果来看,“禁烧令”并不是解决秸秆焚烧难题的良方。从媒体报道可知,各地颁布的“禁烧令”主要包括两项举措:一是对地方政府罚款,比如今年夏天,河南周口就因秸秆焚烧而被罚了4100万元,驻马店被罚了3900万元;二是对领导干部问责,比如河南周口规定“发现一把火,乡镇党政主要领导就地免职”,安徽合肥则规定对秸秆禁烧执行不力者将“一票否决”。之所以认为“禁烧令”不是解秸秆难题的良方,一个重要原因是这种带有行政色彩的强制性禁令,虽然看上去很有威慑力,在现实中却容易遭遇变相抵制。一方面,将治理秸秆难题的希望寄托于地方官员,不排除某些地方官员会为了保住乌纱帽而以极端手段推行“禁烧令”,甚至可能重蹈“周口平坟事件”的覆辙另一方面,很多农民并不买“禁烧令”的账,因为直接在田地里焚烧秸秆省时又省力,还能生产草木灰作为肥料。据报道,有些地方的农民即使白天不焚烧秸秆,也会趁天黑偷偷地付之一炬。虽然很多省份都出台了“禁烧令”,但环保部监测数据显示今年秸秆焚烧火点比去年同期增加16.41%,原因或许正在于此。从本质上说,禁止秸秆焚烧的核心是“堵”,而以往的公共治理经验表明,更有效的治理方式应该是以“疏”为核心。具体来说,应该扫清“秸秆还田”的路障,想方设法提高秸秆的利用率,尽可能地用新技术变废为宝。当农民从“不敢烧”转为“不愿烧”“不舍得烧”,何愁那些秸秆会成为令人头疼的“雾霾元凶”?事实上,在当前的技术条件下,发掘秸秆的潜在经济价值的手段已经比较成熟。比如,用秸秆发电、制造建材、生产可再生生物油等,都能创造良好的经济效益;再比如,切碎装置和腐熟剂的使用,也能更好地让秸秆转化为肥料。如果政府真想破解秸秆焚烧难题,就不能为图省事一禁了之,而应该加强技术扶持、财政补贴、宣传引导等,让农民从秸秆多元化利用中获益,如此才能事半功倍。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![安迪·沃霍尔自传及其私生活 [The Autobiography and Sex Life of Andy Warhol] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11369306/rBEhUlKmiksIAAAAAAimcWKjbVwAAGl_ADTulEACKaJ036.jpg)

![霸王的春秋:一匡天下齐桓公 [从放纵逍遥的浪子,到叱咤风云的首霸,带您探索齐桓公“霸术”的奥秘] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11845288/56a87566N529a0b5c.jpg)

![最后的武士:西乡隆盛的人生王道 [The Last Samurai:The Life and Battles of Saigo Takamori] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10317970/5fa96823-a3da-4907-af06-b0aafc25f1c5.jpg)