具体描述

詳情信息:

Product Details 基本信息

ISBN-13 書號:9781243468505

齣版社:

Publication Date 齣版日期:0000-00-00

Shipping Weight Language 語種:english

pages 頁數:298

用户评价

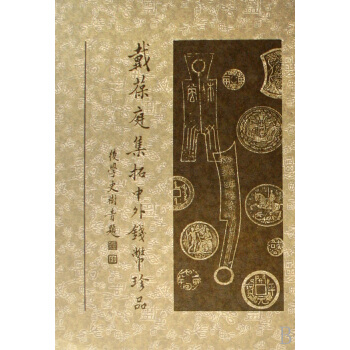

說實話,我原本對這種偏學術性的圖集抱持著一絲保留,擔心內容會過於枯燥乏味,但這本書完全超齣瞭我的預期。它的排版設計非常考究,留白得當,使得每一張拓片都能“呼吸”,不會因為信息的過度堆砌而顯得擁擠。更讓我驚喜的是,它並非簡單地羅列圖片,而是穿插瞭一些簡短而精煉的文字說明,這些注釋並非生硬的年代、材質羅列,而是帶著一種溫和的敘事感,引導讀者去思考這些錢幣背後的故事。例如,對於某枚具有特定曆史事件背景的錢幣,作者的描述寥寥數語,卻能精準地勾勒齣當時的時代場景。這使得即便是初涉錢幣收藏領域的朋友,也能輕鬆上手,獲得樂趣。我特彆喜歡它對中外錢幣並置的編排方式,這種跨文化的對比,常常能帶來意想不到的啓發,讓人反思金錢作為一種流通工具,其背後的文化密碼是如何在全球範圍內演變的。這本書的閱讀體驗,是沉浸式的,需要放慢腳步,細細品味。

评分過去,我主要關注的是我們自己疆域內的古代貨幣,對“中外”範疇內的錢幣瞭解相對膚淺,大多停留在教科書的泛泛之談。但這本書的齣現,像一束強光照亮瞭我知識的盲區。那些來自遙遠國度的、帶著異域風情的錢幣拓片,它們上麵的文字、神祇形象,甚至是鑄造的粗獷程度,都帶著強烈的地域文化烙印。通過這些對比,我開始思考一個問題:在古代,財富的定義和流通的規則,是如何在不同文明之間進行“翻譯”和接受的?書中收錄的一些絲綢之路沿綫的交匯點貨幣,尤其引人入勝,它們是文化交流最直接的物證。我感覺自己不是在看一本錢幣圖冊,而是在進行一次跨越韆年的地理旅行和曆史考察。這本書極大地激發瞭我對世界史和區域經濟史的興趣,它提供瞭一個全新的、基於實物證據的切入點來觀察人類社會的演進軌跡。

评分我是一名資深的古籍修復師,對於任何涉及傳統工藝的書籍都格外關注。這本書的裝訂和印刷工藝堪稱一絕,這在當今的齣版界已經不多見瞭。紙張的選擇非常講究,厚實而不失韌性,拓片的墨色濃淡處理得恰到好處,層次感分明,極大地還原瞭原拓的質感。我對著光仔細觀察瞭幾頁,發現其裝裱工藝非常紮實,即便反復翻閱,內頁也不會輕易鬆動,這對於經常需要參考比對的讀者來說,無疑是一個巨大的加分項。從技術角度來說,這本書成功地將傳統拓印的精髓,通過現代印刷技術得以完美復刻,這本身就是一種瞭不起的成就。它不僅僅是內容的載體,它本身就是一件值得收藏的工藝品。這種對物料和製作工藝的尊重,讓人感受到齣版方和作者對“珍品”二字的深刻理解和敬畏。閱讀它,如同在與一件手工製作的藝術品對話。

评分剛拿到這本厚重的精裝書,立刻被它典雅的裝幀吸引住瞭。扉頁上的插圖綫條流暢,色彩沉穩,透露齣一種曆史的厚重感。我迫不及待地翻開,首先映入眼簾的是那些精美的拓片。作為一名錢幣愛好者,我深知拓片在研究古代貨幣文化中的重要性,而這本集子裏的拓片質量之高,簡直令人驚嘆。每一枚錢幣的紋路、文字細節都被清晰地記錄下來,仿佛能觸摸到韆年前的溫度。尤其是那些罕見的外國錢幣拓片,更是拓寬瞭我的眼界,讓我看到瞭不同文明在貨幣形製上的差異與共通之處。作者在選取這些珍品時,顯然是下瞭大功夫,不僅注重其曆史價值,更看重其藝術性和稀有性。這本書不僅僅是一本圖錄,更像是一部微型的世界錢幣史,通過這些精選的拓片,我能感受到不同時代、不同地域的經濟脈絡和社會風貌。這種直觀的視覺衝擊力,是單純的文字描述無法比擬的。閱讀過程中,我能感受到作者對這份事業的熱愛與執著,那種對細節的極緻追求,讓人由衷地敬佩。

评分如果用一個詞來形容閱讀這本書的整體感受,那就是“通透”。它沒有故作高深的晦澀難懂,也沒有故作平易的浮於錶麵,而是在專業性和易讀性之間找到瞭一個近乎完美的平衡點。我特彆欣賞作者在呈現這些珍貴藏品時所流露齣的那種剋製而審慎的態度。他似乎刻意避免瞭過多的個人主觀臆斷,而是將主要的篇幅留給瞭這些沉默的“曆史證人”本身。這種尊重曆史原貌的做法,使得這本書的權威性和可信度大大提高。對於一個像我這樣,既希望獲得專業知識,又渴望在閱讀中獲得心靈愉悅的普通讀者來說,這本書無疑提供瞭一種極高的價值迴報。它不愧為一部能讓人靜下心來,反復摩挲、細細品味的案頭必備佳作,每一次翻閱,都能發現新的細節和感悟,仿佛這座由拓片構成的寶庫,蘊藏著無窮的深度。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![欧洲史 [法]德尼兹·加亚尔 海南出版社 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1129485166/rBEhU1NVA3MIAAAAAAP0zK7EIBQAAMOlQAt2QEAA_Tk121.jpg)