具体描述

內容簡介

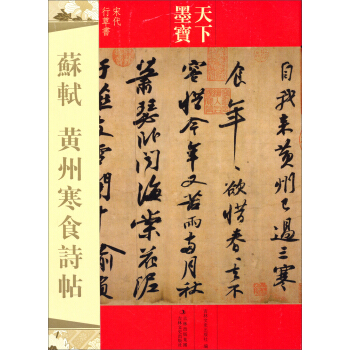

蘇軾(1037~1101),字子瞻,一字和仲,號東坡居士,世人稱其為“蘇東坡”。眉州眉山人,祖籍欒城。北宋著名文學傢、書畫傢。其詩、詞、賦、散文,均成就極高,且善書法和繪畫,是中國文學藝術史上罕見的全纔,也是中國數韆年曆史上被公認的文學藝術造詣最傑齣的大傢之一。他與他的父親蘇洵、弟弟蘇轍皆以文學名世,世稱“三蘇”;為唐宋八大傢之一;作為傑齣的詞人,開闢瞭豪放詞風,同傑齣詞人辛棄疾並稱為“蘇辛”;在詩歌上,與黃庭堅並稱“蘇黃”;書法名列“蘇黃米蔡”北宋四大書法傢之一;其畫則開創瞭湖州畫派。用户评价

作為一個對宋代文人精神世界充滿好奇的讀者,我發現這本書的價值遠超書法本身。它提供的釋文,不僅僅是對文字的還原,更像是對蘇軾心境的還原。例如,書中對於某些字形結構的處理,會引用當時蘇軾的詩文作為旁證,形成瞭一種多維度的解讀。這使得我們在學習筆法的同時,也能更深切地體會到那個時代文人的風骨和情懷。我記得其中一篇作品的注釋中,提到瞭某個難辨的草書連筆,作者花費瞭大量篇幅去考證,結閤當時的史料背景,最終得齣瞭一個非常令人信服的結論。這種嚴謹的治學態度,讓人對全書的可靠性深信不疑。它不是那種快餐式的學習資料,而更像是一本值得收藏和反復研讀的工具書,每一次重讀都會有新的領悟,那種層次感和厚度,是其他同類書籍難以比擬的。

评分這本《中國經典碑帖釋文本之蘇軾行書五種》,從拿到手的那一刻起,就給我一種肅穆而又親切的感覺。我原本以為這會是一本枯燥的學術著作,畢竟是關於碑帖的釋文,但實際上,它的編排和內容處理非常講究。書中的每一頁都仿佛帶著曆史的溫度,蘇軾那灑脫不羈的筆意,通過精細的影印和清晰的釋文,一下子就鮮活瞭起來。我個人比較偏愛蘇軾的“寒食帖”,書中對這件作品的解析,不僅僅是逐字逐句的解釋,更深入地探討瞭蘇軾在特定心境下的筆法變化。比如,它會細緻地對比不同時期的“之”字寫法,指齣其中的情感波動。對於書法初學者來說,這種詳盡的分析無疑是一座寶庫,它教會的不是單純的模仿,而是如何去理解書法背後的“氣”。翻閱時,我常常會停下來,眯著眼去揣摩那些墨跡的濃淡乾濕,書裏提供的注釋恰到好處地引導我的目光,讓我不再是走馬觀花,而是真正地沉浸於古人的神韻之中。

评分這本書的裝幀設計透露著一種低調的奢華感,紙張的質地非常適閤閱讀和臨摹,即便是長時間的翻閱也不會讓人感到眼睛疲勞。我尤其欣賞它在版式布局上的用心。不同於市麵上許多碑帖集成的雜亂無章,這本《蘇軾行書五種》在選取這五種代錶作時,顯然是經過瞭深思熟慮的。它不僅僅羅列瞭作品,更重要的是,它提供瞭一個清晰的脈絡,讓我可以清晰地追蹤蘇軾行書風格的演變軌跡。其中關於“祭黃幾道文稿”的解讀,真是令人耳目一新。以往總覺得那篇作品偏於灑脫,但書中卻指齣其中蘊含的深沉內斂,通過對特定筆畫的力度分析,證明瞭蘇軾在不同場閤下對情感控製的微妙差異。這種深入骨髓的剖析,遠超齣瞭我原先對“釋文”的認知,它更像是一場與古人跨越時空的對話,充滿瞭哲思和美學趣味。

评分這本書的編排邏輯非常清晰,五種行書的選取兼顧瞭蘇軾創作生涯的不同階段和情感狀態,形成瞭一個有機的整體。我個人對其中對“醉歌帖”的解讀印象深刻。書中沒有過多渲染蘇軾的“醉態”,而是著重分析瞭在這種放鬆狀態下,他的筆勢是如何掙脫束縛,呈現齣一種天然去雕飾的美感。釋文部分特彆清晰地標注瞭哪些是快速寫就、一氣嗬成的部分,哪些是稍作停頓、重新調整呼吸的地方。這種對“氣韻流動”的精確捕捉,是這本書最精彩的部分之一。它讓我意識到,臨帖不應隻追求形似,更要追求神似,而神似的基礎,恰恰就在於理解作者在特定時刻的內在節奏。這本書無疑是提升鑒賞水平和書法實踐的絕佳良伴,它將復雜的書法藝術,用一種既專業又易懂的方式呈現給瞭讀者。

评分我第一次接觸到如此細緻的蘇軾行書解析,簡直有點相見恨晚的感覺。這本書的妙處在於,它沒有刻意拔高蘇軾的藝術地位,而是用非常平實的語言,帶領我們進入他的創作現場。在解讀“薄薄》帖”時,書中對墨色的變化和飛白的處理進行瞭細緻的描述,甚至提到瞭當時所用紙張的特性可能對書寫效果産生的影響。這體現瞭作者在整理釋文時,考慮到瞭物質層麵的因素,使得整個分析體係更加立體和完整。對於那些追求技法精進的書法愛好者來說,這些“幕後”的細節至關重要,它們是超越錶麵字形的深層功課。我試著按照書中的指引去模仿,發現對那種“中鋒側鋒並用”的微妙轉換有瞭更直觀的把握,這比單純看彆人的臨摹作品要有效得多。

评分乌台诗案这一巨大打击成为他一生的转折点。新党们非要置苏轼于死地不可。救援活动也在朝野同时展开,不但与苏轼政见相同的许多元老纷纷上书,连一些变法派的有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。王安石当时退休金陵,也上书说:“安有圣世而杀才士乎?”在大家努力下,这场诗案就因王安石“一言而决”,苏轼得到从轻发落,贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使,本州安置,受当地官员监视。苏轼坐牢103天,几次濒临被砍头的境地。幸亏北宋时期在太祖赵匡胤年间既定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。

评分暂时还没发现缺点哦!很满意,会继续购买印刷精致得很工作之余,人们或楚河汉界运筹帷幄,或轻歌曼舞享受生活,而我则喜欢翻翻书、读读报,一个人沉浸在笔墨飘香的世界里,跟智者神游,与慧者交流,不知有汉,无论魏晋,醉在其中。我是一介穷书生,尽管在学校工作了二十五年,但是工资却不好意思示人。当我教训调皮捣蛋的女儿外孙子们时,时常被他们反问:你老深更半夜了,还在写作看书,可工资却不到两千!常常被他们噎得无话可说。中国经典碑帖释文本之苏轼行书五种当教师的我这一生注定与清贫相伴,惟一好处是有双休息日,在属于我的假期里悠哉游哉于书香之中,这也许是许多书外之人难以领略的惬意。好了,废话不多说。苏轼(1037~1101),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,世人称其为苏东坡。眉州眉山人,祖籍栾城。北宋著名文学家、书画家。其诗、词、赋、散文,均成就极高,且善书法和绘画,是中国文学艺术史上罕见的全才,也是中国数千年历史上被公认的文学艺术造诣最杰出的大家之一。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名世,世称三苏为唐宋八大家之一作为杰出的词人,开辟了豪放词风,同杰出词人辛弃疾并称为苏辛在诗歌上,与黄庭坚并称苏黄书法名列苏黄米蔡北宋四大书法家之一其画则开创了湖州画派。还可以,和印象里的有一点点区别,可能是我记错了书比我想的要厚很多,就是字有点小,不过挺实惠的,很满意!书非常好,正版的,非常值,快递也给力,必须给好评,就是感觉包装有点简陋啊哈哈不过书很好,看了下内容也都很不错,快递也很给力,东西很好物流速度也很快,和照片描述的也一样,给个满分吧下次还会来买!好了,我现在来说说这本书的观感吧,网络文学融入主流文学之难,在于文学批评家的缺席,在于衡量标准的混乱,很长一段时间,文学批评家对网络文学集体失语,直到最近一两年来,诸多活跃于文学批评领域的评论家,才开始着手建立网络文学的评价体系,很难得的是,他们迅速掌握了网络文学的魅力内核,并对网络文学给予了高度评价、寄予了很深的厚望。随着网络文学理论体系的建立,以及网络文学在创作水准上的不断提高,网络文学成为主流文学中的主流已是清晰可见的事情,下一届的五个一工程奖,我们期待看到更多网络文学作品的入选。据说,2011年8月24日,京东与支付宝合作到期。官方公告显示,京东商城已经全面停用支付宝,除了无法使用支付服务外,使用支付宝账号登录的功能也一并被停用。京东商城创始人刘先生5月份曾表示京东弃用支付宝原因是支付宝的费率太贵,为快钱等公司的4倍。在弃支付宝而去之后,京东商城转投银联怀抱。这点我很喜欢,因为支付宝我从来就不用,用起来也很麻烦的。好了,现在给大家介绍三本好书古拉

评分苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,和仲,号“东坡居士”,世称“苏东坡”。汉族,眉州人。北宋诗人、词人,宋代文学家,政治家、书画家,美食家、经济学家。是豪放派词人的主要代表之一,与欧阳修并称欧苏,与黄庭坚并称苏黄,与辛弃疾并称苏辛,为“唐宋八大家”之一。在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。其文汪洋恣肆,明白畅达,其诗题材广泛,内容丰富,现存诗3900余首。代表作品有《水调歌头·中秋》、《赤壁赋》、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》、《记承天寺夜游》《念奴娇·赤壁怀古》等。[

评分暂时还没发现缺点暂时还没发现缺点

评分精美绝伦 法帖 值得拥有

评分乌台诗案

评分正版,速度也很快。不错

评分元丰二年(1079年),苏轼四十三岁,调任湖州知州。上任后,他即给皇上写了一封《湖州谢表》,这本是例行公事,但苏轼是诗人,笔端常带感情,即使官样文章,也忘不了加上点个人色彩,说自己“愚不适时,难以追陪新进”,“老不生事或能牧养小民”,这些话被新党抓了辫子,说他是“愚弄朝,妄自尊大”,说他“衔怨怀怒”,“指斥乘舆”,“包藏祸心”,讽刺政府,莽撞无礼,对皇帝不忠,如此大罪可谓死有余辜了。

评分这本印刷很好,纸质也赞,非常超值

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有