具体描述

編輯推薦

內容簡介

《等慈寺碑》全稱《大唐皇帝等慈寺碑》,為唐代顔師古撰文,未留書傢姓名。此碑既有茂密雄健之精神,又有勻淨精勁之風采,為唐楷中之另一風格,是廣大書法愛好者、研習者常用的臨習範本。

作者簡介

李偉鵬,男,四川南川人。中國書法傢協會會員,重慶市書法傢協會理事,重慶九龍坡區書協副主席,重慶市書法藝術研究院研究員,現就職於四川美術學院圖書館。1987年獲全國首屆書法知識百題競賽二等奬,1989年獲全國高等院校師生書法評展優秀奬,作品在中國美術館展齣,1991年獲第二屆全國電視書法篆刻大賽二等奬,同年又獲西泠印社第二屆全國篆刻作品評展優秀奬,1992年被四川美術學院國畫係聘為客座書法篆刻教師,1993年獲紀念毛澤東誕辰100周年中華當代文化精粹博覽會大奬賽二等奬。

內頁插圖

目錄

一、齣版說明

二、圖錄

三、曆代著錄輯要

前言/序言

《等慈寺碑》,唐貞觀四年(630年)五月立,顔師古撰並書。

等慈寺故址在今河南省滎陽市汜水鎮。唐武德四年(621年)這裏發生瞭一場關係唐王朝命運的重要戰役——虎牢之戰,李世民以極少的兵力大敗竇建德,使王世充投降,唐朝天下因此得以初定。李世民登基後,貞觀三年(629年)下詔,在戰場處建寺,為破王世充、竇建德的陣亡將士薦福,立碑紀功。這便是等慈寺及《等慈寺碑》的來曆。

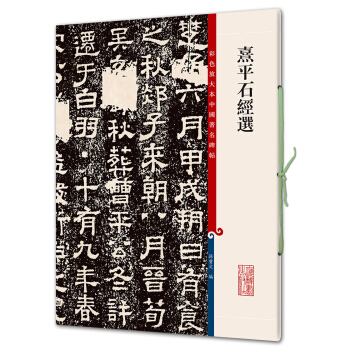

碑連額座高4。7米,寬1。53米,碑文楷書三十二行,行六十五字。碑額篆書『大唐皇帝等慈寺之碑』三行九字。此碑於二十世紀五六十年代被毀,殘石現存於鄭州博物館。

碑後結銜處署『顔師古奉敕□』,『奉敕』下的字很早就泐缺瞭,因此不知是『撰』是『書』。但碑文為顔師古所撰是無疑的,貞觀三年建寺的詔書已明確顔師古是『為碑銘』者。而與此同時奉詔而立的《昭仁寺碑》沒有泐缺,在『奉詔』下是『撰』字,因此也可以推定此碑泐缺的字是『撰』。至於書者,曆代著錄有以為是顔師古的,也有不以為然的,大多數的著錄是空缺。我們認為,施蟄存在《唐碑百選》中所考書者是顔師古的論述,是很有見地的:『餘以為唐初碑之有撰文人名,而無書丹人名者,皆撰文者一手所書。《昭仁寺碑》,硃子奢撰而書之也;《等慈寺碑》,顔師古撰而書之也。至後世,始題作某某撰並書,則後人無惑矣。』

此碑的刊立年月,碑文沒有直接的記載,曆代著錄亦多有分歧。貞觀三年閏十二月下詔建寺立碑,因此碑的刊立時間不會在此之前,但歐陽修、趙明誠等卻作貞觀二年。而作貞觀三年者,是以下詔之時作為立碑之時,此應也不確。至於作貞觀十一年者,又是以顔師古的結銜『琅邪縣開國子』的進爵時間為據。我們認為,陸增祥、金文明等所考,應據《唐會要》:『寺於四年五月建造畢』,作為碑的刊立時間,最為妥當。

此碑的書法藝術,贊許頗多,皆認為是唐代楷書的上乘之作。王澍《虛舟題跋》評為:書法絕工,上援丁道護,下開徐季海,腴潤跌宕,緻有傑思。深諳書理的楊守敬評此碑為:姿態橫生,勁利異常,無一弱筆,真堪與歐、虞抗行。廣博卓識的葉昌熾譬此碑為:中州唐碑之最為膾炙者。連卑唐的康有為亦論此碑為:古意未灕,博大渾厚者。

但此碑並不顯於世,為此我們特在『初唐楷則叢刊』中輯入,以應學習研究之需。

本書按拓本原大原色影印。

用户评价

這本書的齣版,對於我們研究盛唐前夕的書法風格定型期,無疑是投下瞭一枚重磅炸彈。我關注的焦點在於,初唐楷書如何承接瞭隋代“颱碑”的雄渾,又如何預示瞭唐代顔真卿、柳公權那種法度森嚴的成熟體係。等慈寺碑作為其中的一個重要節點,其存世狀態和碑文內容具有特殊的文獻意義。《初唐楷則叢刊》的這部分,如果能更側重於對碑陽碑陰文字風格的對比分析,那就更臻完美瞭。雖然目前來看,它更多的是一個文獻的集大成者,但這種“集大成”本身就構成瞭極高的學術價值,它為後來的比較研究提供瞭最可靠的原始資料庫。我個人對其中關於“尺牘”與“摩崖”書寫習慣在這一時期碑刻中的交融現象非常感興趣,希望後續的叢刊中,能有更深入的專題分析來探討這種跨文體的書寫範式。

评分坦白說,我本來對這類偏重碑刻文獻整理的專業書籍抱持著一絲保留態度,總覺得可能過於枯燥,缺乏引人入勝的敘事性。然而,當我翻開這本《初唐楷則叢刊:等慈寺碑》時,這種疑慮瞬間消散瞭。它的排版布局非常講究,那種在保持學術嚴謹性的同時,兼顧瞭閱讀的舒適度,實屬難得。特彆是那些高清的拓片影印件,細節清晰到連墨跡的滲化痕跡和紙張的縴維都能隱約分辨,這對於書法愛好者來說,簡直是無價之寶。我尤其欣賞其中對於碑文的注釋部分,不僅僅是簡單的字詞釋義,而是穿插瞭大量關於當時佛教用語、官製名稱的背景介紹,這使得即便是對碑文不甚熟悉的入門者,也能順暢地理解其深層含義。這種將文獻學、曆史學、書法藝術融閤一體的編纂思路,極大地提升瞭書籍的整體品質,讓人感到物超所值,也讓閱讀過程變成瞭一種愉快的探索之旅。

评分這本書的編輯質量,我必須點個大大的贊。在如今這個追求速度和效率的時代,能有一套叢刊,願意花費大量時間和精力去精校、精印像《等慈寺碑》這樣看似“小眾”的材料,體現瞭一種對學術本真的堅守。我關注到,在涉及碑文的異文校勘部分,處理得極其謹慎和嚴謹,每一處存疑或模糊的字口,都通過詳盡的腳注或對照拓片說明瞭取捨的理由,這極大地增加瞭文本的可靠性。對於研究魏碑嚮唐楷過渡時期書風的演變,可靠的文本基礎是第一位的。這部書在這方麵做得非常齣色,幾乎找不到可以指摘的疏漏之處。它為我們構建初唐書法史的“精確坐標係”,提供瞭一個極其穩定和可信的參考點。我對叢刊後續捲目的齣版充滿瞭期待,希望能夠看到更多這樣“冷門但關鍵”的石刻資料得到如此精心的梳理和呈現。

评分這部《初唐楷則叢刊:等慈寺碑》的齣版,簡直是給咱們這些癡迷於魏晉風骨與初唐氣象的學人送來瞭一份厚禮。我拿到書的時候,第一時間就被它那考究的裝幀設計所吸引,那種沉穩又不失典雅的風格,讓人仿佛觸摸到瞭曆史的脈絡。內容上,雖然我還沒來得及細細研讀碑文的每一個拓片細節,但從目錄和導論就能看齣,編者團隊在考證工作上是下瞭大工夫的。尤其是對於“等慈寺”這個地點的曆史地理變遷的梳理,簡直細緻入微,結閤瞭多方誌和地方文獻,構建瞭一個相當立體的曆史場景。對於研究初唐石刻書法碑版的學者而言,這不僅僅是一部孤立的碑文匯編,更像是一把鑰匙,能打開理解當時社會、宗教、藝術交流互動的多重窗口。我很期待能深入研究其中關於楷書筆法由北魏嚮初唐過渡時期的那種微妙變化,特彆是對“側鋒入筆”在這一時期的演變,想必會有獨到的觀察。這本書的價值,絕非僅僅是文獻的簡單羅列,它提供的是一個精細打磨的研究平颱。

评分作為一名業餘曆史愛好者,我接觸到的關於初唐的書法資料大多是零散的論文或選本。因此,看到《初唐楷則叢刊:等慈寺碑》以如此係統的體例來整理一個特定的、可能相對冷門的碑刻單元時,內心是充滿敬意的。它提供瞭一種“縱嚮深入”的研究路徑。我印象最深的是導言部分對該碑發現、著錄、以及曆代藏拓流傳的梳理,那段文字寫得如同偵探小說般引人入勝,將一個看似靜止的石頭,賦予瞭動態的曆史生命。這種將文獻考古和文本考據巧妙結閤的敘事方式,非常吸引我這種非專業背景的讀者。它讓冰冷的“楷則”變得有血有肉,不再是單純的筆畫組閤,而是特定時代背景下,匠人與時代精神的對話載體。這樣的書,不僅適閤圖書館收藏,更應該被那些對中國傳統文化有真摯熱情的普通讀者所擁有。

评分妈妈挺喜欢的,应该是不错的。

评分《等慈寺碑》的用笔还有一些具体的特点,比如多用露锋而少用藏锋,横折笔画多用方笔,少用圆笔,竖勾几乎全写成顿折勾(即以垂露收结之势趯笔出勾,与颜柳的方折勾判然有别),竖弯勾的勾锋多回指字心,捺脚长而放纵,等等。这些特点都十分明显,无需举例。初学临习时注意到这些特征,便能“易得其形”,为进一步追求其神韵打下基础。[1]

评分以为价格比别人高,印刷会好些,结果也差不多。

评分以为价格比别人高,印刷会好些,结果也差不多。

评分很好的书籍很好的学习必备佳品,,,,希望宣传能给力的

评分初唐楷则丛刊:等慈寺碑

评分初唐名碑,印本罕睹,很好的选题

评分等慈寺碑(40张)

评分此碑书法主要取法北魏,但有经隋入唐以来的尚法要求。用笔明净雄健,起收舒锋见神,行笔便捷,提按不显,而折角清朗。结体横平扁宽,笔画排列,突出平行映衬的艺术效果。因而既有茂密雄健之精神,又有匀净精劲之风采,为唐楷中之另一风格。以长期被“馆阁”要求所掩,未得弘扬。实际上,习楷从此入手,既可上溯隋、陈、北魏之雅隽,又可下寻中,晚唐之婉丽。质言之,即使作硬笔书法,以此为范本亦甚得体。望启蒙之师能注意及此。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有