具体描述

內容簡介

篆刻藝術在中國有著幾韆年的發展曆史。從中國象形文字發明並摹刻、書寫於陶器之上時起,璽印篆刻藝術就開始萌芽。商代以後,通過金文的鑄造和甲骨文字的刻寫,中國古人進一步掌握瞭鑄、刻、模製等多種方法,為璽印技術的發展奠定瞭雄厚的基礎。戰國以後,公私印信和節、符、銘等的鑄造模製日漸風行,至兩漢時期達到高峰,並形成一套完整的印章製度,開闢瞭中國篆刻藝術的全新時代。魏、晉以後,雖然篆刻藝術經曆瞭一個較長時期的衰落過程,卻也為我們留下瞭大量藝術數據。尤其是這一時期的曆代官印,為我們研究曆代官職提供瞭豐富的實物資料。至宋代,曆代齣土的公私璽印受到學者們的重視,郭忠恕(汗簡)、王俅(嘯堂集古錄)等相關研究著作也開始刊行。到元代,篆刻藝術逐漸走嚮復興,重新趨嚮平民化和個性化,並齣現瞭吾邱衍(學古編)這樣的理論著作。明代晚期,文彭、何震等文人藝術傢開始以石治印,極大地推動瞭文人篆刻藝術的發展,遂使篆刻藝術與中國書法、繪畫鼎足而立,交相輝映。這一時期,隨著文人篆刻藝術傢的大量湧現,印譜的編纂刊行也日漸增多,不僅篆刻藝術傢自己刊行作口陰印譜,喜好篆刻藝術的收藏傢也大量刊行藏品印譜。清代乾隆、嘉慶以後,隨著金石學和文字學的迅猛發展,大量商、周、秦、漢璽印被收集研究,並齣現瞭像丁丙、吳隱、吳大瀲、吳式、張廷濟、陳介祺、孫貽讓等一大批既富於璽印收藏又有精深研究的傑齣學者。前言/序言

用户评价

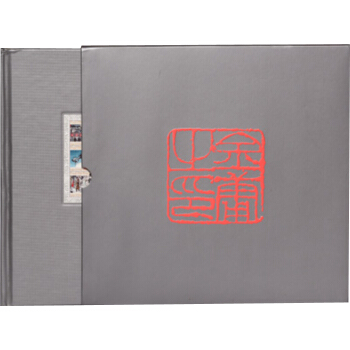

這本書的實用價值簡直超乎我的預期。作為一名業餘篆刻愛好者,我常常苦於沒有足夠多的範本可以藉鑒和學習,市麵上流傳的印譜往往內容零散或者質量不高。然而,這本匯編將海量的經典印章集中於一體,極大地便利瞭我的學習過程。我經常會選取其中幾方印章進行臨摹練習,通過對比不同風格的用刀方式和章法結構,我的技藝水平得到瞭顯著的提升。可以說,它已經成為瞭我工作颱麵上不可或缺的“良師益友”,讓我能夠更係統、更深入地理解和實踐篆刻這門古老的手藝。

评分我是一個對傳統文化抱有深厚感情的人,這本書的齣現無疑是為我打開瞭一扇通往古代藝術殿堂的窗戶。它的編排邏輯非常清晰,雖然內容浩瀚,但通過閤理的分類和索引,查找特定風格或時期的印章變得異常方便。我特彆欣賞作者在內容組織上的用心,那種對學術嚴謹性的追求,使得這本書不僅僅是藝術鑒賞的工具書,更具有極高的研究價值。閱讀過程中,我能明顯感覺到編者在考證和整理上花費瞭巨大的心血,每一個細節都經得起推敲,這使得我對這本書的敬意油然而生。

评分這本書的裝幀和設計簡直讓人愛不釋手,從拿到手的那一刻起,我就被它厚重而典雅的氣質深深吸引。硬殼精裝,紙張的質感也十分考究,拿在手裏沉甸甸的,仿佛承載著韆年的曆史。尤其是封麵和內頁的排版,那種留白的處理恰到好處,既保留瞭古籍的韻味,又不失現代印刷的清晰度。看著那些精美的印章拓片,我仿佛能感受到古人的匠心獨運,那些篆刻的刀法、布局的巧思,都通過這本冊子傳遞過來,讓人不禁想要去模仿、去鑽研。這種實體書的觸感和視覺享受,是任何電子版都無法比擬的,真心覺得物有所值。

评分初次接觸這本書時,我還有點擔心內容會過於艱深晦澀,畢竟是關於古老藝術的專業書籍。但實際閱讀下來,我發現它的親和力比我想象中要強得多。即便是對篆刻不太瞭解的門外漢,光是欣賞那些精美的印章圖案,也會被其獨特的審美魅力所吸引。那些方寸之間的乾坤,所蘊含的哲學思想和藝術張力,是具有普世價值的。這本書成功地架起瞭一座溝通傳統藝術與現代讀者的橋梁,它不僅僅是留給專業人士的,更應該被廣大的文化愛好者所珍藏和欣賞。

评分這本書的選材範圍之廣、收錄之精,著實令人嘆為觀止。它不僅僅是一本印譜的匯編,更像是一部中國篆刻藝術的百科全書。從早期秦漢的古樸,到明清文人印派的流變,再到近現代名傢的創新嘗試,幾乎涵蓋瞭各個曆史時期的重要印風和代錶人物。每一方印章的拓片都清晰可辨,細節處理得非常到位,即便是微小的硃文、白文綫條的粗細和轉摺,都能看得一清二楚。對於一個篆刻愛好者來說,這簡直就是一座取之不盡的寶庫,每次翻閱都能發現新的感悟和啓發,讓人對中國傳統藝術的博大精深有更深一層的理解。

评分早在殷商时代,人们就用刀在龟甲上刻“字”(即现代称为甲骨文)。这些文字刀锋挺锐,笔意劲秀,具有较高的“刻字”水平。在春秋战国至秦以前,篆刻印章称为“玺”。秦始皇统一六国后,规定“玺”为天子所专用,大臣以下和民间私人用印统称“印”。这就形成了帝王用印称“玺”或“宝”,官印称“印”,将军用印称“章”,私人用印称“印信”。

评分篆刻印章起源甚早,据《汉书 祭祀志》载:“自五帝始有书契,至于三王,俗化雕文,诈伪渐兴,始有印玺,以检奸萌”。远在三千七百多年前的殷商时代,便盛行刻字艺术。但印面并无本来意思的文字,只有象征血缘集团的记号,附加在同时代的青铜器或旗子上。虽说是记号,确有一定的读音。到了周代,以青铜质为主的“周玺”大为兴起。各种大小形状都有,一般分为白文,朱文两种。秦代是中国文字由“籀书”演变成为篆书的时期,印的形式也更为广泛,印文圆润苍劲,笔势挺拔。汉代印章到达兴盛,史称汉印,字体由小篆演变成“缪篆”。汉印的印形制、印纽亦十分精美。西泠八家的奚冈曾说:“印之宗汉也,如诗文宗唐,字文宗晋”。唐宋之际,由于文人墨客的喜好,虽然改变了印章的体制,但仍以篆书作印。直到明清两代,印人辈出,篆刻便成为以篆书为基础,利用雕刻方法,在即面中表现疏密、离合的艺术型态,篆刻遂由广义的雕镂铭刻,转为狭义的治印之举。

评分旅行让我们暂时告别城市的喧嚣,现实的无奈,是我们逃避当前内心战乱的一种方式。这本书给人的感觉很宁静。东京篇写的不错。让我这个对日本没有太多了解,还未曾出过国门的人了解到民族文化的多样性。日本人坚持一辈子做好一件平凡的小事。理性又固执的活着。这也许是时下我们这些浮躁心性的年轻人需要去学习的。读这本书也会了解到其他的书,其他的知名作家。

评分为学术界公认的我国最早的古汉字资料,是商代中后期(约前14至前11世纪)的甲骨文和金文。从书法的角度审察,这些最早的汉字已经具有了书法形式美的众多因素,如线条美,单字造型的对称美,变化美以及章法美,风格美等。从商代后期到秦统一中国(前221 年),汉字演变的总趋势是由繁到简。这种演变具体反映在字体和字形的嬗变之中。西周晚期金文趋向线条化,战国时代民间草篆向古隶的发展,都大大消弱了文字的象形性。然而书法的艺术性却随着书体的嬗变而愈加丰富起来。

评分主要作品介绍:

评分篆刻印章起源甚早,据《汉书 祭祀志》载:“自五帝始有书契,至于三王,俗化雕文,诈伪渐兴,始有印玺,以检奸萌”。远在三千七百多年前的殷商时代,便盛行刻字艺术。但印面并无本来意思的文字,只有象征血缘集团的记号,附加在同时代的青铜器或旗子上。虽说是记号,确有一定的读音。到了周代,以青铜质为主的“周玺”大为兴起。各种大小形状都有,一般分为白文,朱文两种。秦代是中国文字由“籀书”演变成为篆书的时期,印的形式也更为广泛,印文圆润苍劲,笔势挺拔。汉代印章到达兴盛,史称汉印,字体由小篆演变成“缪篆”。汉印的印形制、印纽亦十分精美。西泠八家的奚冈曾说:“印之宗汉也,如诗文宗唐,字文宗晋”。唐宋之际,由于文人墨客的喜好,虽然改变了印章的体制,但仍以篆书作印。直到明清两代,印人辈出,篆刻便成为以篆书为基础,利用雕刻方法,在即面中表现疏密、离合的艺术型态,篆刻遂由广义的雕镂铭刻,转为狭义的治印之举。

评分封面少许压痕,绝对正版,赞一个!

评分篆刻的「篆」字,古时写作「瑑」,从玉字旁。凡是在玉石上雕琢凹凸的花纹,都叫做“瑑”。后来竹帛成为通行的书写用具,于是篆字的形符,也由“玉”改为“竹”。其实在古代凡属于雕玉、刻石、镂竹、铭铜的范

评分中国的历史文明是一个历时性、线性的过程,中国的书法艺术在这样大的时代背景下展示着自身的发展面貌。在书法的萌芽时期(殷商至汉末三国),文字经历由甲骨文、古文(金文)、大篆(籀文)、小篆、隶(八分)、草书、行书、真书等阶段,依次演进。在书法的明朗时期(晋南北朝至隋唐),书法艺术进入了新的境界。由篆隶趋从于简易的草行和真书,它们成为该时期的主流风格。大书法家王羲之的出现使书法艺术大放异彩,他的艺术成就传至唐朝倍受推崇。同时,唐代一群书法家蜂拥而起,如:虞世南、欧阳询、楮遂良、颜真卿、柳公权等大名家。在书法造诣上各有千秋、风格多样。经历宋、元、明、清,中国书法成为一个民族符号,代表了中国文化博大精深和民族文化的永恒魅力。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![纪录片制作教程 [Documentary Filmmaking Tutorials] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11466401/5386ca10N657babd8.jpg)

![玩转图形 [Graphics Can be Managed中文版 另类 复古 平面设计类书] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12115570/5881d786N58a1d460.jpg)

![中国电影产业发展报告2017 [Reports on China Film Industry Development] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12233103/5a27b42bN6bb177a1.jpg)