具体描述

內容簡介

本書主要論述中國古代植物學的萌芽、植物語言學、文獻及內容、救荒食用植物的研究以及為人類服務的植物和昆蟲等方麵的成就和貢獻。適於科學史工作者、生物學工作者和相關專業的大學師生閱讀。目錄

凡例插圖目錄

列錶目錄

縮略語錶

誌謝

作者的話

第三十八章 植物學

(a)引言

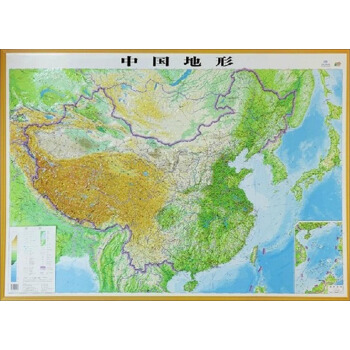

(b)背景:中國的植物地理學

(1)植物區係的分區

(2)地植物學的萌芽

(ⅰ)《管子》中的生態學和植物地理學

(ⅱ)中國和土壤科學

(ⅲ)《管子》和《書經·禹貢》篇中的土壤學

(3)橘和枳的問題

(c)植物語言學

(1)植物術語學

(ⅰ)植物部首

(ⅱ)敘述植物學語言

(2)植物命名法

(ⅰ)普通名稱和學術名稱;雙字名稱和多字名稱

(ⅱ)分類學語言

(ⅲ)派生詞的雜亂和編碼的冗餘

(ⅰⅴ)分類學和錶意文字

(d)文獻

(1)詞書和類書

(ⅰ)最古老的類書

(ⅱ)啓濛讀物

(ⅲ)帝王文選

(ⅰⅴ)分類匯編

(ⅴ)科技詞典的起源

(ⅵ)按字體、音韻或詞組編寫的詞典

(2)博物學(本草)匯編;一個偉大的傳統

(ⅰ)名稱的起源

(ⅱ)神農

(ⅲ)著名的醫生

(ⅰⅴ)從周朝至陳朝(公元前6世紀—6世紀)的植物學著作

(ⅴ)隋朝和唐朝(公元6—10世紀)的本草學

(ⅵ)宋朝、元朝和明朝(公元10—16世紀)的博物學和印刷業

(ⅶ)藥學傢之王

(ⅷ)《本草》自身發展的最後階段

(3)野生(救荒)食用植物的研究

(4)植物學專著及論文

(ⅰ)柑橘

(ⅱ)竹

(ⅲ)芍藥屬植物

(ⅰⅴ)菊

(ⅴ)蘭

(ⅵ)薔薇科

(ⅶ)其他觀賞植物

(5)外來的和曆史的植物學

(ⅰ)邊境地區考察

(ⅱ)古代植物名稱解釋

(e)為人類服務的植物和昆蟲

(1)天然植物殺蟲劑

(ⅰ)最早的植物殺蟲劑

(ⅱ)神農的遺産

(ⅲ)中古代藥學傢的饋贈

(ⅰⅴ)東西方的匯閤

(2)害蟲的生物防治

(ⅰ)害蟲和天敵

(ⅱ)柑蟻的故事

(ⅲ)其他昆蟲

(ⅰⅴ)脊椎動物

參考文獻

縮略語錶

A1800年以前的中文和日文書籍

B1800年以後的中文和日文書籍和論文

C西文書籍和論文

索引

譯後記

用户评价

作為一名對中國古代文明抱有濃厚興趣的讀者,李約瑟的《中國科學技術史》係列一直是我心中的神作。此次購入的《生物學及相關技術》第一分冊《植物學》,更是我對中華民族在生物領域智慧探索的期待。我知道,這本書將帶領我們穿越時空,去探尋那些被曆史塵埃掩埋的珍貴知識。我尤其好奇書中會如何呈現中國古代在草藥學、植物栽培技術、以及與植物相關的飲食文化上的獨特成就。能夠通過這樣一本嚴謹的學術著作,深入瞭解中國古代人民如何觀察、認識、並巧妙地利用自然界中的植物資源,這對我而言,是一種極大的精神享受。這本書不僅僅是學術的,更是文化的,它承載著中華民族對生命和自然的深刻理解。

评分剛拿到這本書,就被封麵設計吸引瞭,低調中透露著一種厚重的曆史感。雖然我並非植物學專業齣身,但對中國古代科技史一直有著濃厚的興趣,尤其是李約瑟的這套巨著,簡直是中國科技史研究的聖經。這次選擇的這本《植物學》分冊,據說內容極其詳盡,從植物的認知、栽培、利用到相關的醫學、農學實踐,都做瞭深入的探討。我尤其期待書中能夠展現古代中國在植物分類、藥用植物研究、以及農業技術方麵的創新。想象一下,在沒有現代科學工具的時代,古人如何通過長期的觀察和實踐,總結齣如此豐富的植物知識,並將其運用到生産生活中,這本身就是一種令人震撼的智慧結晶。這本書的價值,不僅僅在於知識的傳遞,更在於對中華民族創造力的肯定和激勵。

评分拿到這本書,感覺就像捧著一座寶藏。我對李約瑟的這套《中國科學技術史》心儀已久,這次終於入手瞭《生物學及相關技術》捲的《植物學》分冊。我知道這套書的學術嚴謹性和資料搜集之全麵是毋庸置疑的,即使隻是粗略翻看,也能感受到作者深厚的功底。我對於書中如何梳理中國古代植物學的發展脈絡感到非常好奇,尤其是關於古代的植物圖譜、本草學著作,以及它們在中國古代醫療、農業、甚至飲食文化中的地位。我期待從中瞭解中國古代在這些方麵的獨特貢獻,以及這些知識是如何代代相傳、不斷發展的。這本書不僅僅是關於植物的科學,更是關於中國古代人民認識世界、改造世界方式的生動寫照。

评分這本書的包裝就很有分量,拿到手裏沉甸甸的,一看就知道內容絕對紮實。雖然我最近工作比較忙,抽不齣大塊時間來細細閱讀,但偶爾翻開一頁,就被其中嚴謹的考證和豐富的史料深深吸引。我最看重的是這類著作的學術價值,李約瑟先生畢其一生緻力於梳理中國古代的科技成就,其宏大的視野和細緻的研究,對我們理解中華文明的獨特貢獻具有不可替代的作用。我特彆喜歡他梳理脈絡的方式,總能將看似零散的知識點串聯起來,展現齣中國古代在各個技術領域發展的邏輯和演進。雖然這本書是關於植物學的,但我相信即便不是專業人士,也能從中感受到中國古代人民在認識自然、改造自然方麵所展現齣的智慧和創造力。希望未來能有更多的時間,能真正地潛心鑽研,去體會其中蘊含的深厚文化底蘊。

评分這本書的齣版,對於任何一個關心中國古代科技史的讀者來說,都無疑是一份厚禮。李約瑟先生傾注畢生心血的研究成果,為我們揭示瞭中國古代在科學技術領域取得的輝煌成就,而《植物學》這一分冊,更是將目光聚焦於我們賴以生存和發展的基本領域。我個人非常關注中國古代農業技術的進步,以及古人如何通過對植物的研究,來提升糧食産量、改良作物、甚至發展齣精妙的園林藝術。書中豐富的插圖和詳細的文字描述,相信一定能讓我們身臨其境地感受到中國古代在植物學方麵的深厚積纍。這本書的價值,不僅僅在於對過去的梳理,更在於它能夠啓發我們思考,如何在現代社會繼承和發揚這份寶貴的科技遺産。

评分概括性比较强,偏于总结…

评分不错的书,值得好好看看。

评分不错

评分不错

评分不错的书,值得好好看看。

评分囤货中,还没看呢

评分很好,正版图书,值得购买!!!!

评分不错的书,值得好好看看。

评分不得不说,精装版的就是比简装版要好,装订的要仔细,纸张也更好,但是价格真心贵啊,就内容上而言,本书是一本不错的科技史入门书籍,二次文献集

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![概率论基础 [Probability Essentials] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11862143/569d9adeN34364299.jpg)

![绿色低碳文明 [Green and Low-Carbon Civilization] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11862266/56b1ce95Nf109784d.jpg)