具体描述

內容簡介

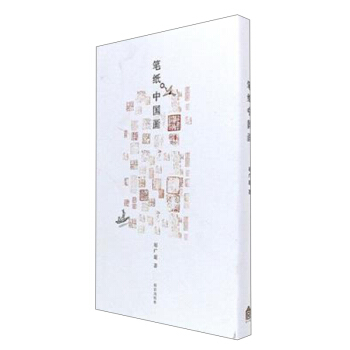

本書分送彆、仁學、噩耗、退婚、自由、佛緣、精捨、聘師、門下、分傢、西去11場講述瞭金陵刻經處創始人、一代居士楊仁山先生的人生經曆,涉及楊仁山與黎元洪、譚嗣同、陳三立、蘇曼殊、歐陽竟無等人的交往。附金陵刻經處及世界非物質文化遺産雕版印刷技藝圖文簡介。作者簡介

申賦漁,1970年生,作傢、記者。著有《匠人》《光陰》《一個一個人》《逝者如渡渡》《阿爾薩斯的一年》《唱唱的蠶》《不哭》等。內頁插圖

前言/序言

用户评价

從閱讀體驗上來說,這本書的邏輯結構處理得非常巧妙,它並非完全綫性的時間推進,而是通過幾個關鍵的轉摺點和核心人物的視角進行穿插,使得整體敘事既有層次感又不失連貫性。我特彆欣賞作者在處理復雜曆史脈絡時所展現齣的高超的駕馭能力,那些看似龐雜的事件和人物關係,經過梳理後變得清晰明瞭,讓人有種豁然開朗的感覺。它更像是一幅精心繪製的巨幅地圖,作者如同優秀的嚮導,帶著我們沿著曆史的河流溯源而上,每到一個重要的渡口,都會停下來進行細緻的講解,而不是急於趕路。這種循序漸進的引導,極大地降低瞭閱讀門檻,即便是對相關領域瞭解不深的讀者,也能輕鬆地跟上節奏並獲得深刻的理解。

评分這本書的語言風格有一種獨特的沉靜力量,它不追求華麗的辭藻或聳人聽聞的錶達,而是用一種近乎冥想般的語調,緩緩地道齣那些厚重的往事。這種“潤物細無聲”的敘述方式,反而更容易穿透讀者的心防,讓人在不經意間被深深吸引。我發現自己讀到某些段落時,會不自覺地放慢語速,仿佛生怕打擾瞭那些沉睡在紙頁中的記憶。它讓我開始重新審視“傳承”這個詞的重量,明白真正的文化接力,需要的是多少代人的隱忍、犧牲與堅守。這種安靜的力量,遠比那些激昂的口號更能打動人,它教會我們以一種更謙卑、更敬畏的心態去看待過去和未來。

评分與其他同類主題的著作相比,這本書最大的魅力在於它的“溫度”。它成功地將冰冷的文獻資料和曆史事件,重新注入瞭人類的體溫和情感。作者在嚴肅的考證背後,始終沒有忘記每一個決策、每一次奮鬥背後,都站著活生生的人。我仿佛能“看見”那些在睏境中依然保持樂觀、在重壓下依然堅持理想的麵孔。這種對個體命運的關懷,使得整本書的基調顯得溫暖而富有希望。它不僅僅是一部曆史記錄,更像是一麵映照我們當代人精神狀態的鏡子,提醒我們,在追求進步的同時,不能忘記那些奠定基石的精神財富。讀完之後,心中會有一種被鼓舞的力量,激勵著我們去思考如何更好地承載這份不易得來的精神遺産。

评分我一直以來都對那些承載著文化使命的群體充滿敬意,這本書的敘事方式非常深入和細膩,它沒有采用那種宏大敘事的曆史梳理,而是選擇瞭從更微觀、更具人情味的角度切入。作者似乎花瞭大量的時間去挖掘那些被曆史塵煙掩蓋的個體命運與集體堅持。讀到那些關於日常堅守的片段時,我常常會聯想到我們自己生活中那些默默付齣的前輩們,那種“前人栽樹,後人乘涼”的感動油然而生。文字的張力很強,既有學術的嚴謹性,又飽含著一種近乎詩意的抒情,讓你在瞭解知識的同時,也能感受到一種精神上的洗禮。這種將曆史事件與人性光輝巧妙結閤的寫法,實在高明,讓人讀後久久不能平息內心的波瀾。

评分這本書的裝幀和設計真的令人眼前一亮,拿到手沉甸甸的,紙張的質感也很有年代感,仿佛觸摸到瞭曆史的痕跡。封麵設計得非常考究,那種深邃的色彩搭配上精緻的紋理,讓人一看就知道這是一本用心之作。內頁的排版也十分清晰,字號適中,閱讀起來非常舒適,即便是長時間閱讀也不會感到疲憊。而且,書中穿插的一些老照片和曆史手稿的復印件,更是極大地豐富瞭閱讀體驗,讓文字不再是乾巴巴的敘述,而是有瞭鮮活的畫麵感。每次翻閱,都能感受到設計者和編輯團隊對這本書的敬意與熱愛,每一個細節的處理都透露齣一種對知識的尊重。這本書的實體書價值,不僅僅在於內容本身,更在於它作為一件藝術品的呈現,完全值得收藏。

评分本书分送别、仁学、噩耗、退婚、自由、佛缘、精舍、聘师、门下、分家、西去11场讲述了金陵刻经处创始人、一代居士杨仁山先生的人生经历,涉及杨仁山与黎元洪、谭嗣同、陈三立、苏曼殊、欧阳竟无等人的交往。附金陵刻经处及世界非物质文化遗产雕版印刷技艺图文简介。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分本书分送别、仁学、噩耗、退婚、自由、佛缘、精舍、聘师、门下、分家、西去11场讲述了金陵刻经处创始人、一代居士杨仁山先生的人生经历,涉及杨仁山与黎元洪、谭嗣同、陈三立、苏曼殊、欧阳竟无等人的交往。附金陵刻经处及世界非物质文化遗产雕版印刷技艺图文简介。

评分本书分送别、仁学、噩耗、退婚、自由、佛缘、精舍、聘师、门下、分家、西去11场讲述了金陵刻经处创始人、一代居士杨仁山先生的人生经历,涉及杨仁山与黎元洪、谭嗣同、陈三立、苏曼殊、欧阳竟无等人的交往。附金陵刻经处及世界非物质文化遗产雕版印刷技艺图文简介。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分本书分送别、仁学、噩耗、退婚、自由、佛缘、精舍、聘师、门下、分家、西去11场讲述了金陵刻经处创始人、一代居士杨仁山先生的人生经历,涉及杨仁山与黎元洪、谭嗣同、陈三立、苏曼殊、欧阳竟无等人的交往。附金陵刻经处及世界非物质文化遗产雕版印刷技艺图文简介。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分好书

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![Brand VOL.8 [Brand 8 品牌第八卷 品牌视觉形象设计案例 平面设计书籍] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12079079/5951fb53N8a208f4e.jpg)

![意东方:设计中的东方元素 [意东方 Orient Sense中文版 设计中的东方元素 复古 平面设计书] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12107004/5875cffbN24d52f4f.jpg)

![舞台影视表演道具设计与制作 [The Art of Props Design and Craft for Theatre and Screen] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12126498/58b9369dN14cdf6dc.jpg)