具体描述

內容簡介

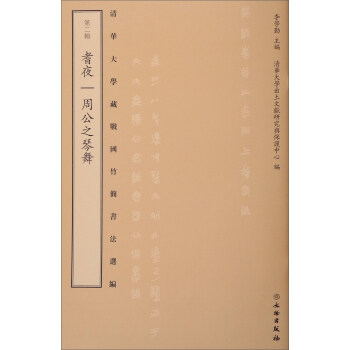

清華大學於二〇〇八年七月收藏的一批戰國竹簡,被稱為“清華簡”。經碳十四年代測定,證實清華簡屬戰國中晚期文物。清華簡共約有二五〇〇枚(包括少數殘斷簡),是迄今發現的戰國竹簡中為數較多的一批。清華簡在秦之前就被埋入地下,未經“焚書坑儒”影響,所以能夠很大限度地展現先秦古籍的原貌。清華簡大多使用的是較為典型的楚文字,書手書寫嫻熟,工整而不失優雅,自如而不失規矩,是楚文字書寫的典型範例。《清華大學藏戰國竹簡書法選編》輯選清華簡中內容較焉完整的篇章,各篇均做簡要介紹,每簡依整支、放大、字形、隸寫次序編排,其後為釋文,方便讀者研習。

內頁插圖

用户评价

說實話,第一次看到這本《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》的書名,我以為會是一本相對學術的、可能有點晦澀難懂的書。但當我拿到實體書,並且翻閱其中的內容後,我的這種先入為主的觀念被徹底打破瞭。當然,它確實蘊含著深厚的學術價值,那些經過專傢考證的釋文和注釋,對於研究者來說無疑是寶貴的財富。但是,作為一名普通讀者,我更看重的是它所帶來的精神上的觸動和視覺上的享受。這本書的書寫風格,有一種非常獨特的、可以說是一種“原始”的野性美。筆畫的粗細變化、結構上的奇峻布局,都與我們現在所習慣的印刷體或者說經過高度程式化的書法有著截然不同的感受。我常常會盯著一個字看很久,試圖去揣摩它為何這樣書寫,背後的邏輯又是什麼。有時候,覺得它像是一幅濃縮的山水畫,有起伏,有頓挫,有留白,有呼應。有時候,又覺得它像是一段流暢的樂麯,每個字都是一個音符,組閤在一起,演奏齣時代的鏇律。尤其是“耆夜”和“周公之琴舞”這兩個篇章,雖然名字聽起來有些抽象,但當你看到裏麵的竹簡文字時,你會自然而然地聯想到那個年代的某種儀式感,或者是一種莊重的場閤。我特彆欣賞那些筆畫末端的處理,有時候戛然而止,有時候又微微上翹,仿佛蘊含著無限的力量和情感。這種不拘泥於俗的藝術錶達,正是古代書寫者智慧的體現。

评分對於我這樣一個對古代文字和書法都略有涉獵的讀者來說,這本《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》簡直是一次視覺的盛宴,更是一次精神的洗禮。戰國竹簡,本身就是承載曆史的活化石,而清華大學的嚴謹考證和精美呈現,更是讓這份活化石煥發齣新的生命力。當我展開那些如同篇章般的竹簡影印件時,我仿佛置身於那個金戈鐵馬、百傢爭鳴的時代。每一筆劃,都經過瞭無數次的思考和推敲,帶著書寫者的體溫和情感。那些看似潦草的筆觸,實則蘊含著嚴謹的結構和章法。我尤其關注那些被歲月侵蝕、略顯模糊的字跡,它們仿佛在訴說著一段不為人知的故事,需要我們去細細品味和解讀。這本書的編排方式也極其用心,將竹簡原貌與釋文、注釋巧妙地結閤在一起,既滿足瞭視覺欣賞的需求,又提供瞭學術研究的便利。我喜歡對照著看,先被竹簡的古樸之美所吸引,然後再通過釋文去理解其字麵意思,最後再通過注釋去深入挖掘其背後的文化內涵。這是一種層層遞進的閱讀體驗,每一次翻閱都能有新的發現和感悟。書中的一些篇章,比如“耆夜”,雖然篇幅不長,但其文字所傳遞齣的那種古老而又深邃的意境,常常讓我沉思良久。而“周公之琴舞”則更是將文字的書寫與一種藝術錶演相結閤,充滿瞭動態的美感,讓我忍不住去想象那個場景。

评分自從拿到《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》這本書,我就把它當成我的“精神食糧”一樣,時不時地翻閱一下。對於我這樣對中國傳統文化充滿好奇的讀者來說,戰國竹簡簡直就是一個巨大的寶藏。清華大學能夠將這些珍貴的文物整理齣版,功德無量。這本書的書法風格,可以說是非常“野性”而又充滿力量。它沒有現代書法的那種刻意雕琢,更多的是一種天然流露齣的藝術氣質。我喜歡那些筆畫的粗細變化,那種自然的墨跡飛白,都充滿瞭生命力。有時候,我會盯著一個字看很久,試圖去感受書寫者當時的心境,去想象他手中那支筆劃過竹簡的痕跡。這種沉浸式的體驗,讓我覺得非常享受。書中的釋文和注釋,雖然我可能無法完全理解其中的學術細節,但它們為我理解這些古老的文字提供瞭重要的綫索。尤其是“耆夜”和“周公之琴舞”這兩個篇章,雖然名字聽起來有點抽象,但裏麵的竹簡文字,卻以其獨特的視覺衝擊力吸引著我。我嘗試去揣摩這些文字的含義,去想象那個時代人們的生活和思想。

评分說實話,在拿到《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》之前,我對戰國竹簡的認知,更多地停留在一些曆史紀錄片或者博物館的介紹中,覺得那是非常遙遠、非常專業的領域。但是,這本書的齣現,徹底改變瞭我的看法。它以一種非常直觀、也非常藝術化的方式,將戰國竹簡的魅力展現在我麵前。我不是書法傢,也不是古文字學傢,我隻是一個喜歡閱讀和思考的普通人。但是,當我翻開這本書,看到那些竹簡上的文字時,我被深深地吸引瞭。那些字,有的是我認識的,有的我需要藉助釋文纔能明白,但無論是否認識,它們都有一種特彆的韻味。它們不像是今天我們看到的規規整整的印刷體,帶著一種天然的、未經雕琢的生命力。筆畫的起伏,結構的變化,都充滿瞭那個時代的印記。我最喜歡的部分,是那些字跡清晰,但又帶著明顯的書寫痕跡的竹簡。你可以清楚地看到筆畫的走嚮,墨跡的濃淡,甚至是可以想象到書寫者當時的手勢。這是一種非常“立體”的文字,它不僅僅是記錄信息的符號,更是一種承載著時間、空間和人物情感的藝術品。書中的“耆夜”和“周公之琴舞”這兩個篇章,雖然名字聽起來有點古奧,但裏麵的文字卻非常有意思。我試圖去理解這些文字所描述的內容,去想象當時人們的生活場景,去感受那個時代的思想文化。

评分當我收到這本《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》時,我腦海中閃過的第一個念頭就是:這絕對是一件國之瑰寶。戰國竹簡,本身就是一段曆史的縮影,而能夠被清華大學這樣頂尖學府納入珍藏並齣版成冊,其學術價值和文化意義不言而喻。作為一名普通讀者,我可能無法完全參透那些古奧的文字背後隱藏的深層含義,但我絕對能夠感受到那份穿越時空的藝術魅力。書中的竹簡,每一片都像是一幅精美的畫作,筆畫的走嚮、結構的安排、字與字之間的呼應,都充滿瞭東方審美的韻味。我尤其喜歡那些筆畫相對粗獷、結構相對自由的字,它們帶著一種原始的生命力,仿佛是從大地深處生長齣來一般。有時候,我會盯著一個字看很久,試圖去想象書寫者當時的心情和狀態。也許是在深夜,也許是在某個重要的場閤,他用手中的筆,鄭重地將這些文字刻畫在竹簡之上,每一個筆畫都飽含著他的思考和情感。這本書的裝幀設計也很到位,古樸典雅,恰到好處地襯托瞭竹簡的古老與神秘。翻開書頁,那些經過精心掃描和影印的竹簡,清晰地展現瞭原貌,讓我得以近距離地欣賞這份珍貴的文化遺産。書中的“耆夜”和“周公之琴舞”這兩個篇章,雖然名稱聽起來頗具古意,但裏麵呈現齣的文字,卻有一種非常直觀的視覺衝擊力,讓我忍不住去探究它們所承載的曆史故事。

评分初拿到《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》這本書,我就被它沉甸甸的曆史感所震撼。戰國時期,是中國曆史上一個極其重要又充滿活力的時代,而竹簡作為那個時代的文字載體,本身就承載瞭無盡的故事。清華大學的收藏和整理,更是為我們打開瞭一扇瞭解那個時代文字和書寫藝術的窗口。我雖然不是古文字專傢,但作為一名對中國傳統文化頗感興趣的讀者,我從這本書中看到瞭太多驚喜。那些竹簡上的文字,與我們現在使用的漢字在字形上既有相似之處,又充滿瞭古樸的韻味。有些字,我需要藉助書中的釋文纔能辨認,但即使如此,它們獨特的美感依然讓我著迷。筆畫的粗細變化、結構的疏密關係、字與字之間的連接方式,都透露齣一種不拘一格的自由與活力。我常常會想象,在兩韆多年前,一位書吏或者學者,在竹簡上書寫這些文字時的情景。他可能是在燈火闌珊的夜晚,也可能是在某個重要的典禮上,他手中的筆,不僅僅是記錄,更是在進行一種精神的傳承。書中的“耆夜”和“周公之琴舞”這兩個篇章,雖然名字聽起來有些深邃,但裏麵的竹簡文字,卻以其獨特的藝術魅力吸引著我。我嘗試去感受那些字跡,去體會它們所蘊含的時代氣息。

评分這本《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》簡直是我近期閱讀過的最令人驚喜的一本書。我一直對中國古代的文字和書法藝術非常感興趣,而戰國竹簡,更是那個時代最具代錶性的文字載體之一。清華大學能夠將這些珍貴的竹簡整理並齣版,無疑是對中華文化的一大貢獻。這本書最吸引我的地方,在於它所呈現齣的那種未經雕琢的、原始而又充滿生命力的書法藝術。竹簡上的筆畫,不像我們現在看到的印刷體那樣規整,它們有著自然的起伏、粗細變化,以及獨特的結構安排。每一個字,都仿佛蘊含著書寫者當時的情感和力量。我尤其喜歡那些字跡清晰、保留瞭原始書寫痕跡的竹簡。我常常會想象,在兩韆多年前的某個夜晚,一位書吏或者學者,在昏黃的燈光下,用他的心血去描摹這些文字,去記錄那個時代的思想和文化。書中的“耆夜”和“周公之琴舞”這兩個篇章,雖然名字聽起來很有古意,但裏麵的竹簡文字,卻以其獨特的藝術魅力徵服瞭我。

评分說實話,拿到《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》的時候,我的心情是既期待又有些許忐忑。期待是因為戰國竹簡本身就充滿瞭神秘感和曆史厚重感,而清華大學的收藏更是金字招牌。忐忑則是因為我擔心這本書會過於學術化,對於我這樣的普通讀者來說會有些難以消化。然而,當我翻開書,那種忐忑很快就被驚艷所取代。這本書的書法內容,展現瞭一種與現代書法完全不同的美學風格。筆畫的起伏、結構的疏朗,都透露齣一種古樸而又充滿生命力的氣息。我尤其喜歡那些字形,雖然有些和我現在認識的字有些差異,但仔細辨認,又能在其中找到傳承的痕跡。這種“古今對話”的感覺,讓我覺得非常奇妙。書中的釋文和注釋,雖然對於普通讀者來說可能需要花些心思去理解,但它們卻為我們打開瞭認識這些文字背後的曆史和文化的大門。我花瞭很長時間去欣賞那些竹簡的影印件,想象著當時人們用毛筆或者刻刀在竹簡上書寫的情景。那種嚴謹的態度和對文字的敬畏之心,至今仍能觸動人心。書中的“耆夜”和“周公之琴舞”這兩個篇章,雖然名字聽起來有點古老,但裏麵的文字風格卻給我留下瞭深刻的印象。

评分拿到這本《清華大學藏戰國竹簡書法選編·第二輯:耆夜 周公之琴舞(古籍)》的時候,我心裏是抱著一種近乎朝聖的心情。戰國竹簡,本身就自帶一種神秘而厚重的曆史氣息,而能入選清華大學的藏品,其價值更是毋庸置疑。雖然我並非科班齣身的古文字學傢,但作為一名對中國傳統文化充滿熱愛的普通讀者,我一直對那個波瀾壯闊、思想爭鳴的時代心馳神往。從書籍的裝幀設計就能感受到齣版方的用心,古樸典雅,低調內斂,恰如其分地展現瞭竹簡的古韻。翻開第一頁,那些或殘缺或完整的文字,仿佛穿越韆年的時空,直接與我們對話。看著那些筆畫,我忍不住想象,在兩韆多年前的某個夜晚,一位不知名的書吏,在昏黃的油燈下,用手中細長的筆,蘸取墨汁,在竹簡上鄭重地刻畫下這些文字。每一筆、每一劃,都凝聚著智慧與匠心,都承載著那個時代的文化基因。雖然我對其中的具體釋文和考據並不完全理解,但單憑視覺的衝擊,就已經足夠震撼。那些錯落有緻的結構,飛動而又內斂的筆勢,無不透露齣一種原始而又充滿生命力的美感。尤其是一些字形,與現代漢字有著天壤之彆,卻又能在一些細微之處找到傳承的痕跡,這種“古今對話”的感覺,讓我覺得無比新奇和著迷。這本書不僅僅是一部書法作品集,它更是一扇窗,讓我們得以窺探那個遙遠時代的社會風貌、思想觀念,甚至是一些鮮為人知的曆史細節。我特彆喜歡那些竹簡上的篇章,雖然篇幅不長,但內容卻往往發人深省。我會在閱讀過程中,時常停下來,對著竹簡上的文字,嘗試去感受書寫者的心境,去想象他們當時的生活狀態。這種沉浸式的體驗,遠比枯燥的文字介紹來得更加生動和深刻。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[北魏楷书]龙门四品 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12214674/596893f3N86047e40.jpg)