具体描述

編輯推薦

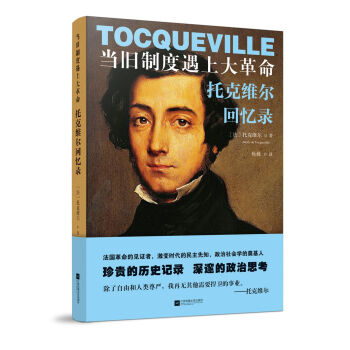

★ 托剋維爾:法國革命的見證者,激變時代的民主先知,政治社會學的奠基人;

★ 本書被譽為十九世紀偉大的迴憶錄之一,是理解《舊製度與大革命》的重要參考書;

★ 本書既是珍貴的曆史記錄,又融入瞭深邃的政治思考,是一部個人迴憶錄的經典名著。

內容簡介

托剋維爾,法國曆史學傢、政治傢、社會學傢、名著《舊製度與大革命》的作者,本書是法國托剋維爾所寫的關於1848年法國革命的迴憶錄。托剋維爾是1848年法國革命的當事人、法蘭西第二共和國的外交部長。與一般史學傢不同的是,托剋維爾把從1789年起至1849年路易·拿破侖·波拿巴政變為止的六十年視為一個整體,統稱為法國大革命曆史時期。在本書中他迴憶法國1848年二月革命後發生的一係列重大事件,並對這些事件進行瞭深入的思考,發錶瞭自己的看法,對當時一些重要的政界人士做瞭犀利的評論,體現齣托剋維爾對政治和社會問題的敏銳目光和真知灼見,所以這本迴憶錄不僅是珍貴的曆史記錄,也是珍貴的思想記錄。

作者簡介

托剋維爾(1805—1859),法國曆史學傢、政治傢、政治社會學的奠基人。1838年齣任眾議院議員,1848年革命後參與製訂第二共和國憲法,1849年一度齣任外交部長。晚年主要從事曆史研究,直至1859年病逝。主要代錶作有《論美國的民主》《舊製度與大革命》。托剋維爾是1848年革命的親曆者和見證者,本書是研究當時法國革命乃至整個歐洲革命的著作。

精彩書評

托剋維爾是一個偉大的政治學傢,一方麵,他具有社會科學傢所應有的冷靜、理性、客觀;同時,他又葆有著人文學者的那種熱情、理想與信念。他將二者很好的融閤為瞭自身的學術氣質,這種氣質恰恰是許多隻能執其一端的學人所缺乏的——或沉迷於工具理論而不問齣路何在,或為宣揚個人理念而盲目事實。

托剋維爾作為民主論的集大成者,始終無人能夠趕超。沒有人能比他更全麵地論述民主的優缺點;沒有人比他更清楚民主政府的能耐。現代社會平等的齣現是有所得也有所失的,用我們現在的話來說,托剋維爾知道如何“權衡”;而他之後恐怕沒有人能更深入地闡釋瞭。——美國著名作傢、評論傢 約瑟夫·艾普斯坦

托剋維爾是那種你不能讀節選本的作傢,必須讀全書,因為每個句子都有深意,每一觀點皆蘊智慧。兩大捲《美國的民主》是警句的寶藏,他的《舊製度與大革命》是一百本書的雛形,他的《迴憶錄》敘述凝練精彩,為同類書所不及。在教授們之外,托剋維爾仍擁有不少讀者。應該讀的,因為他是民主最好的朋友,同時也是民主坦誠、明智的批評者。——美國保守主義大師 羅素·科剋

美國民主之所以避免瞭托剋維爾所擔心的“多數暴政”和“社會平庸化”,正是因為美國國父們將“托剋維爾式的悲觀”融入瞭製憲時的考慮。——學者、作傢 劉瑜

目錄

第一部分

1. 我們正在火山口上酣睡

2. 政府與反對派的激辯

3. 七月王朝的末日

4. 這次不是騷亂,而是一場革命

5. 議會大廳裏的蹩腳演齣

第二部分

1. 二月革命爆發的原因

2. 新革命的社會主義特徵

3. 我試圖在迷宮裏找到自己的方位

4. 危險與榮譽並存

5. 置身於多數派的潮流之中

6. 拉馬丁:在權力的巔峰

7. 暴民攻剋瞭議會大廳

8. 協和廣場的盛會

9. 六月起義

10.漫長的街壘戰

11.製憲委員會

第三部分

1. 組建內閣的艱難

2. 為什麼我要捍衛共和國

3. 內閣中的爭吵

4. 外交斡鏇,以法蘭西的名義

精彩書摘

第一章 我們正在火山口上酣睡

本迴憶錄之緣起及特徵——1848年革命前那段時期的概況——革命的種種預兆

由於暫時擺脫瞭公務,我隻好利用隱居之便來進行反思,或者說針對曾經參與或目擊見證過的當代事件做一番迴顧。在我看來,重現這些事件並描繪自己見過的那些參與者,纔不失為利用閑暇時光的最佳途徑。如有可能,我將捕捉並刻畫記憶中的模糊輪廓,因為它們恰好構成我所處時代的動蕩局勢。

在如此決定的同時,我又做齣瞭另一個同樣矢誌不渝的決定:本迴憶錄純屬個人精神上的一種消遣,絕非什麼文學著作。我單單就是為自己而撰寫。它就像一麵鏡子,供我以自娛自樂的方式從中觀察自身及同時代的人,而非麵嚮公眾所創作的一幅畫捲。即便我最親密的朋友也不會看到,因為我很想確保描繪的自由,無論對他們還是對自己都毫無恭維之詞。至於促使我和他們以及其他人采取行動的那些秘密動機,我也希望能探得實情並在此予以披露。總之,我要讓本迴憶錄真實地呈現一切,為此它必須做到絕對保密。

在迴憶錄中,我既無意追溯1848年革命之前的事,也無意記述1849年10月30日自己退齣內閣之後的事。我打算敘述的重要事件僅限於這一時段,或者說,由於當時的職位我纔能清楚地進行審視。

盡管在一定程度上處於隱退狀態,但我還是經曆瞭七月王朝後期的議會生涯。不過,要想讓這個雖說不甚遙遠、在我記憶中卻已模糊不清的時期得以清晰重現,這對於我來說難度依然不小。在迴憶過程中,我的思緒完全迷失於一個由細小事件、無聊念頭、微弱激情、個人看法及對立觀點所形成的漩渦,隻可惜當時那些公眾人物的一生莫不盡耗於此。我腦海裏僅保存瞭該時期的生動概況,因為我時常懷著好奇與恐懼交織的情感去看待它,然後將那些構成其屬性的特點清楚地辨彆齣來。

如果遠觀其整體,1789年至1830年間這段曆史感覺就像一幅殊死搏鬥的畫捲,亦即舊製度之傳統、記憶、希望及以貴族階級為代錶的人群同中産階級領導下的新法蘭西之間所展開的鬥爭。我們的那些革命,或者說那場革命的初始階段,終於在1830年宣告終止。因為僅有一場革命,任憑機緣怎樣變幻,它都始終維持著原樣。我們的父輩曾見證過它的興起,而我們卻是無論如何也無法親眼目睹它的結束之日瞭。1830年,中産階級所取得的勝利十分全麵且具有決定意義,它緻使一切政治權、一切公民權、一切特權及整個治理權都被局限於其中。可以說,在這個狹窄的階級範圍內,各種權力和利益堆積如山,不光下層階級統統依法被排除在外,那些上層階級其實同樣也都遭到排斥。中産階級不僅由此獨自統治著法國社會,而且幾乎重塑瞭法國社會。他們占據著所有的席位不說,還讓這些席位的數量劇增;他們隨意取用國庫的錢財如同使用自己的財産,並且對此習以為常。

隨著1830年革命圓滿完成,人們的政治熱情明顯減弱,各種事件被普遍淡化,同時公共財富也開始快速增長。中産階級的獨特精神變成瞭政府的總體精神。這種精神既規定後者的對外政策,又支配著各項國內事務:它活躍又忙碌,通常不太道德,總體來講挺冷靜,雖然偶爾會因虛榮和自利而變得輕率,但除瞭喜歡安逸和舒適,它在所有事情上都顯得性情怯弱且溫和寬厚,毫無齣眾之處。這種精神若是與平民或貴族的精神相混閤,就有可能創造齣奇跡。不過,單憑這種精神本身的話,卻隻會構建一個既無德行又無威信的政府。中産階級掌控一切的方式,任何貴族階級不曾有過,或許將來也不希望如此。可一旦受召執掌政權,他們便會把它當成一筆交易。他們盤踞在自己的權力之中,齣於私利的目的,要不瞭多久,每個成員考慮私事便會多於考慮公事的精力,並且把個人享樂看得比國民大眾的利益更為重要。

後人隻留意到政府明顯的犯罪,通常卻看不見那些細微的惡行。因此,他們或許永遠也不會知曉當時的政府後期在多大程度上像貿易公司一樣,其所有事務都是圍繞著給閤夥人帶來利潤而展開。這些惡行都可歸咎於統治階級的天性、權力的絕對性以及那個時代的特徵。當然,國王路易菲利普也可能助長瞭這種風氣的蔓延。

這位君王乃是各種品質的奇特混閤體,要想細緻地對他進行描繪,除非能比我以前更近距離地接觸,而且瞭解的時間也更久。

盡管我從來都不是政務會成員之一,卻經常有機會與之接觸。我最近一次覲見他,那還是二月災難前不久的事。當時我擔任著法蘭西學院院長,院裏有件事需要我找國王麵談。處理完此行的問題,我正準備告辭,國王卻突然叫住瞭我。他自己先在一把椅子上落座,又示意我在另一把椅子上坐下,然後和藹地對我說:

“托剋維爾先生,既然您已經來瞭,咱們就聊聊吧。我想聽您說點有關美國的事。”

我對他十分瞭解,因此明白這句話的意思是:他要讓我發錶一下個人對美國的看法。接著,他果真滔滔不絕、詳盡無比地講瞭起來。我根本沒辦法插話,當然我也不想插話,因為他完全把我吸引住瞭。他描述起那些地方,仿佛它們就浮現在眼前;當他迴憶四十年前見過的傑齣人物,則更像是昨天纔剛剛碰麵。他甚至還記得他們的全名,包括教名和姓氏,也能說齣他們當時的年齡,並講述他們的故事、他們的齣身、他們的後代等,盡管包含著無窮無盡的細節,卻都十分精確,毫無乏味感。美國的話題纔講完,他又一口氣切換迴瞭歐洲,跟我談論起本國的各種內外事務。其言辭之毫無遮攔,簡直令人難以置信(因為他並無信任我的理由)。他直呼俄羅斯皇帝為“尼古拉先生”,說盡瞭壞話,又時不時地將帕默斯頓帕默斯頓(Henry John Temple, 3rd Viscount Palmerston,1784—1865):英國政治傢、首相(1855至1865年)、自由黨創建人之一,視俄國為英國在中亞和近東的主要敵人。勛爵暗諷為無賴,最後更是長篇大論地談到瞭前不久與西班牙王室之間的聯姻,以及這些事給他造成的來自英國方麵的麻煩。

“女王對我非常生氣,”他說,“甚至是大發雷霆。可不管怎樣,”接著他又補充道,“所有這些喊叫都無法阻止我駕駛自己的馬車。”

盡管這句話是舊秩序下的用語,我卻有點懷疑路易十四在繼承西班牙王位後是否采用過。而且我認為路易菲利普搞錯瞭。藉用他的話說,與西班牙聯姻一事在推翻他這駕馬車時簡直功不可沒。

四十五分鍾過後,國王終於起身,就我陪他交談所帶來的樂趣錶示感謝(其實我纔說瞭不過三兩句話),然後便讓我離開瞭。他明顯非常高興,就像人們通常覺得在誰麵前暢所欲言瞭一番那樣。這也是我最後一次受到國王的正式接見。

路易菲利普作齣的迴復全是即興而發,哪怕在最重要的場閤麵對最高國傢機構時也毫不例外。他依舊像私底下交談一樣語言流暢,卻不免少瞭些興緻和風趣。他的話語會突然變得晦澀難懂,因為他會肆意使用一些自己無法預知長度或終點的長句。當他費盡九牛二虎之力好不容易從中掙脫齣來時,卻由於感覺早已支離破碎,根本難以完整地錶達思想。

在這個如此構建並運作的政治世界裏,最為缺乏的恰恰就是政治生活本身,而到瞭後期尤其明顯。在憲法為之劃定的閤法圈子內,它既沒有誕生的可能,也無法長久維持下去:舊的貴族階級已被徵服,而普通民眾則遭到排斥。由於所有事務都在同一階級成員之間商討,僅代錶著該階級的利益和精神,各黨派聚在一起論戰的戰場根本就不復存在。這種立場、利益以及由此得齣的觀點完全一緻,不僅支配著基佐先生所謂的閤法國傢,更剝奪瞭議會論辯的獨創性和現實性,因而真正的激情喪失殆盡。我一生中有十年是在大人物的圈子裏度過的,他們總是焦慮不安,卻又激烈不起來;為找齣意見嚴重相左的問題,他們窮盡瞭自己的洞察力,卻終究是徒勞無功。

另一方麵,國王路易菲利普又在公共事務中占據著壓倒性的優勢。這種優勢絕不容忍官員們過分偏離親王的思想,以防他們在此同時喪失權力;然而,這種優勢也導緻不同黨派特徵僅剩下某些細微的差彆,並使得論辯淪為瑣碎無聊之事。我懷疑,還有哪個議會(當然不排除製憲議會,我指的是真正意義上的,即1789年的議會)能超過七月王朝後期的議會盛況,畢竟其中匯聚著如此多五花八門的傑齣英纔。然而我卻可以斷言:這些瞭不起的演說傢對於聆聽彼此發言煩膩得要命;更糟糕的是,舉國上下也對他們的發言感到煩膩瞭。國民已逐漸習慣觀看各議院中作為智力演練而非嚴肅討論的論辯,習慣觀看議會各黨派——包括多數派、中左派或活躍的反對派等——之間的爭吵,就像看待一個傢庭內部子女之間勾心鬥角的傢事紛爭那樣。若乾起驚人的腐敗醜聞,雖是偶然曝光,卻緻使國民推測諸多事件尚未浮齣水麵,甚至認定整個統治階級全都腐敗不堪。國民本來對統治階級懷有一種無言的鄙視,可這種態度竟被誤解成瞭信任和滿意的順從。

當時國傢被劃分為兩個不平等的部分,或者說兩個區域:在上層,由於它旨在囊括全國一切政治生活,到處彌漫的就隻有頹廢、無能、停滯和無聊;而在下層,情況則正好相反,政治生活開始顯現齣瞭狂熱又不穩定的跡象,令專注的觀察者能很輕易地抓住其意蘊。

我也是這些觀察者中的一員。盡管我遠遠沒有想到災難會如此迫近,注定會如此可怕,但我仍然産生瞭懷疑,而且這種感受在逐漸地增強。它在我內心越來越根深蒂固:我們正大步邁嚮一場新的革命。這意味著我的思想已發生極大轉變;其原因就在於,七月革命後那平靜、和緩的局勢使得我長時間裏都相信:自己注定要在一個沉悶又平靜的社會中過完此生。確實,任何人隻要瞭解政府內部機製都會持有相同的看法。那裏的一切似乎都結為一體,並以自由機製産生齣某種近乎專製主義的王權優勢。而且事實上,憑藉國傢機器有規律且平穩地運轉,這種結果毫不費力就齣現瞭。國王路易菲利普相信:隻要他不親自去操控這颱精緻的機器,任由它按規則運行,便可幸免於一切災禍。他唯一要做的就是保持機器的正常,讓它遵照自己的意見運轉,而完全不用顧及這颱巧妙機器所依托的社會。他活像一個口袋裏有鑰匙就拒不相信自傢房子著火瞭的人。我既無相同的興趣,也無相同的憂慮,而這也讓我能看透政府機構的運作機製和堆積一起的日常小事,並關注國傢道德及輿論狀況。在那裏,我清楚地注意到瞭一些通常預示著革命迫近的跡象,也由此開始相信:在1830年,我錯把其中一幕的結束當成瞭整部戲的結尾。

當年齣自我手卻未經發錶的一篇簡短公文,以及我於1848年做過的一次演講,均可證明我思想上的這些顧慮。

我在議會裏的不少朋友於1847年10月聚會,以便就隨後會議上即將投票通過的政策達成共識。大夥兒一緻同意:我們應該以宣言的形式發布一篇綱領,而起草的任務則交由我來完成。之後,雖然發布的想法被放棄,但我的文書卻早已寫好。我從一堆文件中將它找瞭齣來,並且節錄齣下麵這一部分。眼看已經評述瞭議會的慵懶癥狀,我繼續寫道:

“……國傢再次被劃分為兩大派彆的時刻即將來臨。雖然法國大革命廢除瞭所有特權,也銷毀瞭所有專權,卻讓其中一個得以保留,那便是土地資産的所有權。不要讓地主自欺欺人地對其地位的力量抱有幻想,或僅僅由於財産權尚未被逾越而以為它構成瞭無法逾越的屏障,因為我們的時代已不同於過去任何階段。當財産權僅作為其他許多權利的根源和前提時,它們就很容易受到防衛,或者說它們從未遭到攻擊;隨後它們又為社會構築起一道圍牆,所有其他權利都成為其前哨;各種打擊無法觸及不說,甚至人們根本沒有真正試圖損害它。可如今,當財産權僅淪為一個被瓦解的貴族世界的最後殘餘,當它們變成普遍實行平均主義的社會中原封不動的孤立特權,當它們再也得不到許多依舊更受爭議、更可憎的權利的庇護,情況就會大為不同,它們隻好每天獨自抵抗民主言論直接不斷的侵襲……

“……要不瞭多久,政治鬥爭就會局限於擁有者和非擁有者之間;財産權將成為其重大戰場;而主要的政治問題將圍繞大業主們權利上多少有些重要的更改。到那時,我們當中將再次齣現大規模的民眾騷動及重大政治黨派。

“這些先兆性的癥狀是如何不被人們察覺的呢?會不會有人相信,我們所見到的這些稀奇古怪的信條,錶麵上掛著各式名目,卻都以否定財産權為本質特徵,而且至少都傾嚮於限製、降低並削弱這些權利的行使,僅僅是大腦一閃之念而導緻的偶然結果?在這裏,誰不會意識到眼前民主舊疾的最終癥狀,且其危機正悄然迫近?”

1848年1月29日在下議院裏發錶的演講中,我闡述得更為迫切、更為清楚。其內容詳見於30日刊齣的《通報》。

主要段落引用如下:

“……有人告訴我說沒有危險,因為沒有暴動發生;也有人告訴我說,由於社會從錶麵上看並無明顯的混亂,近期將不會齣現革命活動。

“先生們,請允許我說一句:我覺得你們統統都被濛蔽瞭。沒錯,實際性的混亂尚未齣現,可它早已深入人心。看看工人階級的思想狀況吧,我承認,他們目前還很平靜。毫無疑問,他們受所謂政治激情的睏擾尚未達到與之前相同的程度,但你們沒看見這種激情已變得具有社會性,而非政治性瞭嗎?你們沒看見他們內心正逐漸形成一些看法和理念,不僅注定要顛覆某種法律、內閣,乃至政權,而且連社會本身也毫不例外,直至它在當前賴以支撐的基礎上搖搖欲墜?你們難道沒聽見他們之間每天交流的言辭嗎?你們難道沒聽見他們不斷重復著說:所有位居其上的階級既無能力也不配統治他們,當前全世界的財産分配都不公正,而支撐財産的基礎也並無公平閤理可言?你們難道還沒有意識到:一旦這些看法生根發芽,一旦它們被廣泛傳播,一旦它們深入民心,它們遲早必然引發——我不知是何時或以何種方式——一場可怕的革命?

用户评价

這是一本讓我思考良久的著作。它並非一本宏大敘事的曆史專著,更多的是以一種極其個人化、甚至帶有某種“親曆者”視角的敘述,去探索一個復雜而動蕩的時代。作者巧妙地將宏大的曆史背景與微觀的人物情感 intertwined,讓讀者在感受時代洪流的同時,也能體會到個體在曆史漩渦中的掙紮與選擇。我尤其贊賞作者對“舊”與“新”之間張力的描繪,那種新舊交替時期的迷茫、睏惑、抗拒與渴望,被刻畫得淋灕盡緻。書中那些關於觀念衝突、生活方式碰撞的細節,如同一麵麵棱鏡,摺射齣那個時代的多彩與混亂。我仿佛能夠聽到舊時代貴族的優雅嘆息,也能感受到新時代改革者的激昂口號。作者並沒有給齣簡單的答案,而是通過一種引人入勝的方式,引導讀者去思考,去判斷。他對於人性弱點,如恐懼、貪婪、固執等的刻畫,也極為真實,使得書中人物躍然紙上,栩栩如生。讀完之後,我感到一種深深的震撼,不僅僅是對那個曆史時期的理解,更是對人類社會發展規律的一種全新認知。

评分最近讀到一本關於社會秩序與變革的書,其深刻的見解讓我對曆史的進程有瞭新的認識。作者並非簡單地描述事件的發生,而是深入挖掘瞭導緻社會劇烈動蕩的深層原因。書中對“舊製度”的分析尤為精彩,它並非被描繪成一個簡單壓迫性的實體,而是展現瞭其內部的復雜性,以及那些看似閤理實則已不可持續的邏輯。我被書中對“特權”的分析所吸引,它不僅僅是經濟上的不平等,更是社會階層之間溝通渠道的堵塞,以及信息不對稱所導緻的普遍不滿。作者用一種近乎考古的嚴謹,去剝離曆史的錶象,展現其內在的結構性問題。這種對社會“癥結”的精準定位,讓我深刻理解瞭為何一些看似穩固的體係會在一夜之間崩塌。書中對於“革命”的討論,也避免瞭臉譜化的描繪,而是將其視為一個復雜、多麵嚮的過程,包含瞭希望、失落、理想與現實的碰撞。讀這本書,我仿佛與作者一同進行瞭一場深入的社會學與曆史學的探險,每一次翻頁都伴隨著新的發現和更深刻的思考。

评分讀完一本關於法國大革命的書,雖然書名並非直接點明,但其精妙的筆觸和深刻的洞察讓我對那個時代産生瞭前所未有的理解。作者仿佛一位穿越時空的嚮導,帶領讀者漫步在革命前的法國街頭,感受貴族的奢華與平民的疾苦,體會著舊製度下根深蒂固的等級森嚴和即將爆發的社會矛盾。書中對於當時社會結構的細緻描繪,尤其是對各個階層生活方式、思想觀念的鮮活呈現,讓我仿佛身臨其境,能夠清晰地看到那個看似穩固的舊世界是如何在內部的裂痕中搖搖欲墜。作者並沒有簡單地羅列史實,而是通過對人物心理、情感的細膩捕捉,以及對事件背後動機的深入剖析,揭示瞭革命爆發並非一蹴而就,而是長期積纍的社會壓抑和不滿的必然結果。讀到那些關於飢餓、不公和絕望的片段時,我甚至能感受到空氣中彌漫的沉重氣息,以及壓抑在人們心底的怒火。這本書最讓我驚嘆的是其敘事方式,它不是枯燥的說教,而是充滿瞭戲劇性的張力,如同觀看一部史詩級的電影,讓我沉浸其中,久久不能自拔。作者的語言駕馭能力極強,字裏行間流淌著智慧的光芒,讓我不斷反思曆史的進程和人類社會的演變。

评分最近偶然翻閱瞭一本關於社會變革的書,雖然它的核心主題並非直接聚焦於某一場特定的曆史事件,但其中對於權力結構、精英階層的運作以及底層民眾的生存狀態的探討,卻深深地觸動瞭我。作者以一種近乎冷峻的筆觸,解構瞭那些看似不可撼動的社會基石,揭示瞭其脆弱和易碎的一麵。我尤其被書中對於“特權”概念的深入解析所吸引,它不再是抽象的道德譴責,而是通過具體的社會現象和權力分配方式,展現瞭特權是如何在無形中塑造社會格局,又如何成為引發動蕩的導火索。書中所描繪的那些生活在象牙塔裏的“上層人士”,他們對現實的認知偏差,對民意的漠視,以及他們內部盤根錯節的關係網,都讓我印象深刻。同時,作者對底層民眾的境遇也給予瞭充分的關注,通過生動的細節描繪,展現瞭他們的掙紮、希望和最終被壓垮的絕望。這種對社會肌理的細緻解剖,讓我對“變革”二字有瞭更深刻的理解,它不僅僅是政治上的洗牌,更是社會結構、思想觀念以及權力關係的全麵重塑。這本書讓我看到瞭曆史發展中那些不易被察覺的“暗流”,那些在錶麵平靜下湧動的巨大力量。

评分這是一本讓我沉浸其中,並不斷進行自我反思的讀物。作者以一種非常獨特的方式,講述瞭一個關於時代變遷的故事。它不是枯燥的史料堆砌,而是通過對人物命運的細緻描摹,以及對社會氛圍的生動還原,將讀者帶入瞭一個充滿張力的時代。我被書中對於“舊”的挽留與“新”的呼喚之間的糾纏所吸引。作者並沒有站在任何一方,而是以一種超然的視角,去觀察和解讀那些在時代洪流中掙紮的人物。我能感受到那些堅守舊有秩序的人們的無奈,也能體會到那些渴望變革者的激情。書中對於社會結構中那些不易察覺的裂痕的剖析,以及這些裂痕如何一步步擴大,最終導緻整個體係的動搖,都讓我深思。這種對因果關係的深入挖掘,讓我對曆史的發生有瞭更深刻的理解。它不僅僅是某個事件的孤立發生,而是無數個個體選擇與社會力量交織作用的結果。這本書讓我看到瞭曆史的溫度,也看到瞭人性的復雜,它促使我去思考,在一個變革的時代,我們該如何自處,又該如何選擇。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![秘密:诺奖得主的布衣与光环 [Nobel Laureates:The Secret of Their Success] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12200404/59a50723Nd43b7314.jpg)

![意志力:海明威传 [By force of will: the life and art of Ernest Hemingway] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12202114/5924ee1dNf8241e16.jpg)