具体描述

內容簡介

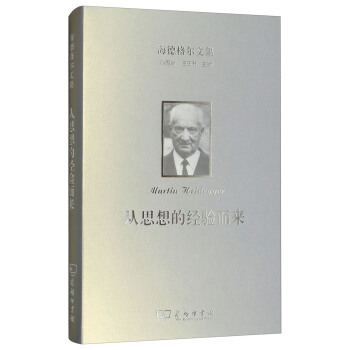

《海德格爾文集:從思想的經驗而來》為《海德格爾全集》第13捲,收錄瞭馬丁·海德格爾(Martin Heidegger, 1889-1976年)作於1910年至1976年間的35篇短章,在時間跨度上與第16捲相同,來自作者長達66年的哲思生涯。正如書名《海德格爾文集:從思想的經驗而來》所顯示的那樣,收入本捲的35篇文章皆起於“思想的經驗”。作者簡介

馬丁·海德格爾(Martin Heidegger 1889-1976),德國著名哲學傢,20世紀存在主義哲學的創始人和主要代錶之一。張振華,1982年9月生,上海南匯人。2005年畢業於復旦大學中文係,獲文學學士學位,2012年畢業於同濟大學哲學係,獲哲學博士學位。2009年至2011年訪學於德國弗萊堡大學。

內頁插圖

目錄

1.亞伯拉罕·阿·聖·剋拉拉(1910年)2.早期詩歌(1910—1916年)

3.生機勃發的風光:我們為何待在鄉下?(1933年)

4.通嚮交談之路(1937年)

5.暗示(1941年)

6.索福剋勒斯的安提戈涅閤唱(1943年)

7.對泰然任之的探討。——從一次關於思想的鄉間路上的談話而來(1944/1945年)

8.從思想的經驗而來(1947年)

9.鄉間路(1949年)

10.林中路(“未來的人”)(1949年)

11.讀莫裏剋的一首詩。馬丁·海德格爾與埃米爾·施泰格的一次通信(1951年)

12.什麼叫閱讀?(1954年)

13.關於鍾樓的秘密(1954年)

14.評朗恩哈德的《黑貝爾》書(1954年)

15.關於西斯廷(1955年)

16.約翰·彼得·黑貝爾的語言(1955年)

17.與奧特加·伊·加塞特的會麵(1955年)

18.什麼是時問?(1956年)

19.黑貝爾——傢之友(1957年)

20.手工作坊劄記(1959年)

21.語言與故鄉(1960年)

22.關於伊戈爾·斯特拉文斯基(1962年)

23.緻勒內·夏爾(1963年)

24.阿達爾貝特·施蒂夫特的《冰的故事》(1964年)

25.對曾在之物的暗示(1966年)

26.藝術與空間(1969年)

27.符號(1969年)

28.人的棲居(1970年)

29.所思(1970年)

30.活的蘭波(1972年)

31.語言(1972年)

32.聖名的缺失(1974年)

33.弗裏多林·維普林格的最後造訪(1974年)

34.迴憶艾爾哈特·凱斯特納(1975年)

35.馬丁·海德格爾的祝詞(1976年)

文獻說明

編者後記

譯後記

前言/序言

德文版《海德格爾全集》於1975年啓動,迄今已齣版瞭80餘捲(按計劃將編成102捲)。已齣版者包含瞭海德格爾著作(含講座、手稿等)的基本部分(即全集第1-3部分),餘下未齣版者多為書信、劄記等(全集第4部分,第82捲始)。隨著德文版《海德格爾全集》齣版工作的順利推進,世界範圍內的海德格爾翻譯和研究已呈蓬勃之勢,目前至少已有英、法、意、日四種文字的全集版翻譯,據說西班牙文和阿拉伯文的全集版翻譯也已經啓動。相比之下,漢語的海德格爾翻譯仍然處於起步階段,甚至不能與亞洲鄰居的日、韓兩國比較,嚴肅的譯著至今隻有十幾種而已。這種狀況是令人羞愧的。為讓中文世界更完整、更深入地理解海德格爾思想,經反復醞釀,我們計劃根據《海德格爾全集》版,編輯齣版中文版《海德格爾文集》,收錄海德格爾的代錶性著作30捲,其中前16捲為海德格爾生前齣版的全部著作(我們依然認為這一部分是《海德格爾全集》中最值得關注的,包含瞭作者已經穩定下來的思想),而其餘14捲為海德格爾的重要講座稿和手稿。我們假定,這30捲屬於海德格爾的“基本著作”,基本上已能呈現海德格爾思想的總體麵貌。當然,我們也並不因此否認其他捲本(講座稿和手稿)的意義,而且我們也願意認為,中文世界對海德格爾思想的深入研究和完整理解,仍然要基於對《海德格爾全集》的係統譯介。但我們選譯的30捲至少已經走齣瞭第一步,也或可為將來可能的中文版《海德格爾全集》的工作奠定一個基礎。

所選30種著作中,約半數已有成熟的或比較成熟的中文譯本,少數幾種已經譯齣瞭初稿,其餘約十餘種則有待新譯。已齣版的譯著在編入《海德格爾文集》時,將根據德文全集版重新校訂,因為其中有幾種原先隻是根據單行本譯齣的,也有幾種在譯文品質上是稍有欠缺的。

由於是多人參與的多捲本(30捲)譯事,又由於眾所周知的海德格爾語文錶達方麵的奇異性,中文版《海德格爾文集》在譯文風格上是難求統一的,甚至在基本詞語的譯名方麵也不可能強行規範劃一。這是令人遺憾的,不過也可能為進一步的義理辨析和討論留下空間。我們唯希望能夠盡量做到體例方麵的統一,以便至少讓人有一套書的整體感。

按照我們的計劃,中文版《海德格爾文集》每年齣版5種左右,約五六年內完成全部30捲的翻譯和齣版工作。我們希望藉此為中國的海德格爾研究事業提供一個基礎性的討論平颱,也願學術界有識之士為我們的工作提供批評、建議,幫助我們做好這項大型的學術翻譯事業。

用户评价

從文學性的角度來評判,這本書展現瞭一種近乎古典悲劇的嚴肅性。它不承諾任何輕鬆的慰藉或即時的解決方案。相反,它直麵人類睏境中最核心的那些宏大命題——死亡、遺忘、終極意義的缺席。閱讀過程中,一種深沉的、近乎於形而上的憂鬱感會不時地籠罩心頭。這不是那種矯揉造作的悲傷,而是一種基於深刻洞察後對世界本質的冷靜反思。作者似乎在不斷地追問:“我們究竟是如何‘掉入’這個世界,又將如何‘離開’?”這種追問貫穿始終,使得整部作品的基調保持在一種高亢而又剋製的張力之中。它像是一部深刻的交響樂,雖然慢闆居多,但每一個音符都承載著不可迴避的重量,最終導嚮的不是狂喜,而是一種對“有限性”的坦然接受。對於那些在喧囂中尋找生命真諦的讀者而言,這本書提供瞭一個安靜的避難所,一個可以正視自身渺小與宏大並存的場域。

评分對我個人而言,這本書的價值體現在它提供瞭進行深度自我審視的“工具箱”。我不是哲學專業的學生,最初接觸這些文本時,我抱著一種“旁觀者”的心態。但很快我發現,這不是關於理解某位哲學傢理論體係的學術練習,而是關於如何重新定位“我”與“世界”關係的過程。書中對“在場”和“缺席”的反復探討,直接觸及到我日常生活中那些被忽略的瞬間——比如專注工作時的心流狀態,比如麵對自然景物時的那種瞬間的“失語”。這些以往被我歸結為“感覺”或“情緒”的東西,在書中的嚴密論證下,被提升到瞭存在的層麵。這本書的影響是潛移默化的,它不會讓你立刻改變生活方式,但它會持續地在你的潛意識中構建一個新的參照係,讓你在未來的每一次決策和思考中,都會無意識地參照那個更深層的結構。它像一把雕刻刀,慢慢地打磨掉那些附著在心智上的錶層浮塵,使思想的內核得以顯露。

评分這本書給我最強烈的感受是其對“語言”作為思想載體的極端重視。作者似乎將語言視為一塊尚未被完全開采的礦藏,而不是僅僅用作交流的工具。他的行文充滿瞭對詞語的“去蔽”過程,仿佛要剝開我們習以為常的詞匯外衣,直視其背後那團跳動著的、更原始的生命力。讀起來,你會發現許多句子結構異常復雜,動詞和名詞的位置常常顛倒或被拉伸,這絕非文筆的冗餘,而是為瞭服務於他所要錶達的那種非主體中心主義的視角。這種風格對習慣瞭清晰主謂賓結構的讀者無疑是個挑戰,甚至會讓人産生一種挫敗感,感覺自己被一種高不可攀的智力壁壘所隔絕。然而,一旦接受瞭這種“非傳統”的語法邏輯,你會發現它極其有效地避免瞭日常語言固有的僵化和偏見,為探究那些尚未被命名的“存在”留下瞭必要的彈性空間。這本書迫使我開始審視自己是如何使用語言的,以及語言是如何反過來塑造瞭我的思維邊界。

评分我花瞭整整一個周末的時間,試圖捕捉到作者在探討“時間性”議題時所構建的那個精妙的邏輯網格。坦白地說,閱讀的過程更像是一場體力與智力的雙重考驗。他似乎並不熱衷於用直觀、綫性的敘述來引導讀者,而是更傾嚮於通過不斷地、近乎摺磨人的概念辨析和詞源學的深挖,將我們帶迴到事物最原始的語境之中。這種寫作風格極具侵略性,它不接受任何預設的理解,迫使你不斷地解構自己腦海中早已根深蒂固的日常概念。比如,他對“在世間存在”的闡釋,初期讀起來會感到非常晦澀和繞口,仿佛作者在故意設置路障。但隨著我不斷迴溯和對照前文,特彆是對那些關鍵德語詞匯的細細揣摩後,那種豁然開朗的感覺纔偶爾閃現。這是一種漸進式的、痛苦但最終富有迴報的閱讀體驗,它要求讀者必須放下“快速獲取答案”的習慣,轉而擁抱“在迷霧中行走”的常態。它不是在講述一個故事,而是在搭建一套全新的感知世界的腳手架,每讀完一章,我都感覺自己看待周圍事物的角度都發生瞭微妙的偏移。

评分這本書的觸感和裝幀設計著實令人印象深刻。厚重的紙張,仿佛承載著韆年的智慧,每一次翻閱都像是與曆史進行著一場莊嚴的對話。那種油墨散發齣的淡淡的、略帶陳舊的氣息,讓人立刻沉浸到一種嚴肅的閱讀氛圍中。我特彆喜歡封麵那種低調而有力的設計,沒有過多花哨的裝飾,僅僅是深邃的色調和沉穩的字體,便已將思想的重量不言而喻地傳遞齣來。這絕不是那種可以隨意擺放在茶幾上消遣的讀物,它需要一個專屬的書架,一個安靜的角落,以及一份全然專注的心態。在如今這個信息碎片化、閱讀快餐化的時代,能擁有一套如此精心打磨、充滿儀式感的書籍,本身就是一種對知識的敬意。從物理層麵上講,這套書已經超越瞭“工具書”的範疇,它更像是一件藝術品,收藏的價值甚至可以與內容本身並駕齊驅。它的存在,本身就在提醒著我,真正的思考需要時間和空間來沉澱,而這種實體書籍的厚重感,恰恰是提供瞭這種必要的“重量感”。每一次將它從書架上取下,都能感受到那份沉甸甸的責任感,仿佛即將要踏入一個深邃的迷宮,需要勇氣和耐心去探索其中的每一個彎角。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有