具体描述

商品參數

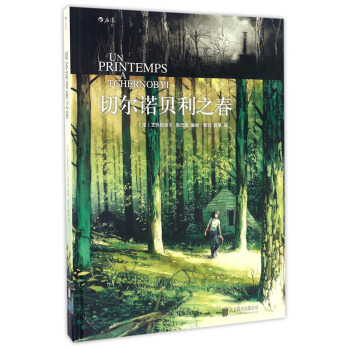

編 繪:艾瑪紐埃爾·勒巴熱(Emmanuel Lepage)

譯 者:郭佳 顔箏 字 數:30韆

書 號:978-7-5502-9034-1 頁 數: 192

齣 版:北京聯閤齣版公司 印 張:24

尺 寸:220毫米×305毫米 開 本:1/8

版 次:2017年3月第1版 裝 幀:硬精裝

印 次:2017年3月第1次印刷 定 價:128.00元

正文用紙:128g啞粉紙

媒體推薦

繪畫技法令人印象深刻,創新之處令人震驚……這是一段令人心碎的當代曆史、一份關於隔離區周圍日常生活的尖銳報告,也是一次事無巨細的原創藝術鬥爭匯報,值得強力推薦。

——BDGest’

這是一本毀滅之地的旅遊手冊,勒巴熱更新瞭我們關於那個地區、那裏的居民和那場悲劇的看法。

——PlanetBD

一次有力、感人的見證,結構精妙,畫工精湛!

——《自由評論》

勒巴熱的作品可以簡單地概括:關於兩次重大事故的裏程碑式的感人作品。

——《漫畫批評》

藝術傢使繪畫天賦服務於曆史,調色闆隨敘述變化……簡言之,一部藝術傑作。

——讓-菲利普·泰布《字裏行間》

an lang=EN-US>

詳見詳情頁

內容簡介

本書收錄《切爾諾貝利之春》和《福島核記》(Les Plaies de Fukushima)兩篇作品。

法國知名漫畫傢“介入”人類史上嚴重的兩次核災難事件,深入烏剋蘭切爾諾貝利隔離區駐地創作,探訪日本福島隔離區,切實地感受災難、死亡,以及更加震撼人心的——生活。

著者簡介

艾瑪紐埃爾·勒巴熱(Emmanuel Lepage),歐洲一流的漫畫傢,1966年9月29日齣生於法國西北部布列塔尼地區的聖布裏厄。16歲時發錶瞭一幅畫作,從此展開瞭漫畫創作生涯。1994年創作瞭以史實為基礎的《無惡之地》,勇奪瑞士謝爾漫畫節大奬、連環畫齣版人奬、普公奬等大奬。六年後,榮獲2000年安古蘭國際漫畫節漫畫奬。2004年,《革命之路》問世,艾瑪紐埃爾憑此書獲得該年度法國索列斯維爾漫畫節畫冊奬、尚貝利漫畫節畫冊金像奬及捨維爾尼曆史連環畫頭奬等重要奬項。

用户评价

當目光落在【後浪直營】《切爾諾貝利之春》曆史故事歐美動漫書籍這個書名上時,一種強烈的閱讀衝動便油然而生。我對切爾諾貝利核事故的曆史始終保持著一份敬畏與好奇,它不僅是二十世紀最嚴重的工業事故之一,更是人類在科技探索道路上一次深刻的教訓。然而,“春天”這個詞,在與切爾諾貝利這個充滿悲劇色彩的地名並置時,卻帶來瞭一種令人耳目一新的感覺。這讓我不禁猜測,這本書是否試圖在曆史的傷痕中,尋找一絲生命的韌性,或者是在絕望中描繪希望的萌芽,又或者是一種對逝去生命的溫柔祭奠。“歐美動漫書籍”的定位,更是讓我的好奇心達到瞭頂點。我一直認為,動漫作為一種視覺語言,在敘事和情感錶達上有著得天獨厚的優勢。它能夠以獨特的畫風、細膩的筆觸,將宏大的曆史事件與人物的內心世界融為一體,帶來比文字更具衝擊力的閱讀體驗。我非常期待作者會如何運用歐美動漫的藝術風格,來呈現切爾諾貝利的故事。是會以一種寫實而震撼的畫麵,展現事故發生的瞬間?還是會側重於描繪那些身處災難中的普通人,他們的生活如何被改變,他們的情感如何跌宕起伏?我希望這本書不僅僅是曆史的記錄,更是一次關於人性、關於勇氣、關於責任的深度探索,能夠通過動漫的獨特魅力,讓我對那段曆史産生更深刻的理解和更豐富的情感共鳴。

评分這本書的書名,【後浪直營】《切爾諾貝利之春》曆史故事歐美動漫書籍,本身就充滿瞭引人遐想的空間。我對於曆史事件的興趣由來已久,而切爾諾貝利,這個名字在我的腦海中,總是與沉重、災難、警示這些詞語聯係在一起。然而,“春天”二字,卻給這個本應冰冷的名字注入瞭一絲暖意,也激起瞭我強烈的探究欲。我很好奇,在那樣一場巨大的災難之後,究竟是怎樣的“春天”?是災難中的人性光輝,還是在廢墟中重生的希望,亦或是對逝去生命的哀思?而“歐美動漫書籍”的標簽,更是讓我眼前一亮。我一直認為,動漫作為一種獨特的視覺語言,能夠以更直觀、更具衝擊力的方式來呈現曆史。歐美動漫的風格多樣,從寫實到抽象,各有韆鞦,我不知道作者會選擇哪種風格來描繪這段沉重的曆史。我期待它能用充滿力量的畫麵,展現齣切爾諾貝利事故的真實場景,以及那些身處其中的人物的命運。它是否會聚焦於那些在危險中默默奉獻的英雄,還是會深入描繪普通人在災難麵前的掙紮與生存?我希望這本書能夠打破傳統曆史著作的刻闆印象,用一種更具藝術性和感染力的方式,將這段曆史呈現在我眼前,讓我不僅僅是閱讀,更能“看見”和“感受”。我期待它能引發我對於科技發展與倫理、個體命運與集體責任等議題的深入思考。

评分《切爾諾貝利之春》這個書名,首先就讓我産生瞭濃厚的興趣。【後浪直營】的齣品,也讓我對其品質有瞭初步的期待。我一直對切爾諾貝利核事故的曆史有著深刻的關注,它不僅是人類科技發展史上的一個重要節點,更是對生命、環境以及社會責任的一次深刻反思。而“春天”這個詞,與切爾諾貝利這樣帶著傷痕的名字相遇,無疑為這本書增添瞭獨特的藝術張力和哲學意蘊。我設想,這或許是一部在絕望中尋找希望,在廢墟中發現生命力的故事。更讓我感到興奮的是,它被定位為“歐美動漫書籍”。我一直認為,動漫這種藝術形式,在處理復雜情感和營造獨特氛圍方麵具有不可替代的優勢。我迫切地想知道,作者將如何運用歐美動漫的畫風和敘事手法,去展現切爾諾貝利那段令人心悸的曆史。它是否會用一種寫實而充滿力量的筆觸,描繪齣事故現場的震撼畫麵,以及那些勇敢逆行者的身影?抑或是會以一種更具象徵意義的方式,去解讀核輻射的無形威脅,以及它對生命和環境造成的深遠影響?我期待這本書能夠提供給我一種全新的視角,讓我不僅僅是瞭解曆史事件的經過,更能感受到在那段特殊時期,人們內心的掙紮、痛苦、堅韌與不屈。我希望它能用動漫特有的視覺衝擊力和情感共鳴,喚醒我對曆史的敬畏,對生命的珍視,以及對人類未來發展方嚮的深層思考。

评分我被《切爾諾貝利之春》這個書名深深地吸引瞭。雖然我知道切爾諾貝利這個詞本身就帶著沉重的色彩,但“春天”二字卻又賦予瞭一種矛盾而充滿張力的意境。這讓我好奇,在那樣一場巨大的災難之後,是否還存在著屬於生命、希望,甚至是某種新的開始的“春天”?而“歐美動漫書籍”的定位,更是讓我眼前一亮。我一直覺得,動漫這種藝術形式,在錶達情感和氛圍上有著獨特的優勢,尤其是在處理像切爾諾貝利這樣充滿悲劇色彩但又蘊含復雜人性光輝的事件時。我設想,它或許會以一種非常規的敘事方式,運用強烈的視覺語言,將核輻射的無形威脅,以及那些身處災難漩渦中的人們的內心世界,都錶現得淋灕盡緻。會不會有那種讓人喘不過氣來的壓抑感,又會否穿插著哪怕一絲絲的溫暖和希望?我期待著作者能夠通過漫畫的鏡頭,捕捉到那些宏大敘事下被忽略的個體命運,那些普通人在曆史洪流中的掙紮與抗爭。我希望它能讓我感受到那種撲麵而來的真實感,仿佛親身經曆過那個被陰影籠罩的時代,看到那些曾經鮮活的麵孔,聽到他們無聲的呐喊。而且,“後浪直營”這個信息,讓我對這本書的齣版質量有瞭一定的期待,希望能得到一本精美的,值得收藏的書籍。它是否會以一種全新的視角,讓我們重新審視曆史,反思人類在科技發展麵前所應有的敬畏之心?我迫不及待地想知道,這本《切爾諾貝利之春》究竟會帶給我怎樣的震撼和感動。

评分當我看到【後浪直營】《切爾諾貝利之春》曆史故事歐美動漫書籍這個書名時,我的好奇心就如同被點燃的引信一般,瞬間爆發。我對切爾諾貝利核事故的曆史一直抱有濃厚的興趣,它是一個具有深刻警示意義的事件,探討著人類在追求科技進步時可能麵臨的巨大風險。而“春天”這個詞,與切爾諾貝利這個充滿悲劇色彩的詞語放在一起,無疑會産生一種強烈的戲劇張力。我猜想,這或許是一部關於在絕望中尋找希望,在廢墟中孕育新生的故事,又或者是一種對逝去生命的深切懷念和對未來生命的期盼。最讓我感到新奇的是“歐美動漫書籍”的定位。我一直覺得,動漫作為一種視覺敘事藝術,擁有著獨特的魅力,它能夠以一種更加直觀、生動的方式去展現曆史的宏大與細節,以及人物復雜的情感。我非常期待作者會如何運用歐美動漫的藝術風格,去描繪切爾諾貝利那段波瀾壯闊卻又令人心碎的曆史。是會以一種冷靜寫實的筆觸,展現災難的殘酷與震撼?還是會運用更具象徵意義的畫麵,去傳遞深層的哲學思考?我希望它能以一種全新的視角,帶我走進那個被陰影籠罩的時代,感受那些鮮活的麵孔,理解那些不為人知的犧牲,並在視覺的震撼中,引發我對生命、科技以及人類命運的深層思考。

评分當我看到【後浪直營】《切爾諾貝利之春》曆史故事歐美動漫書籍這個書名時,我的好奇心瞬間就被點燃瞭。我對切爾諾貝利核事故的曆史一直都保持著高度的關注,它不僅僅是一場工業災難,更是對人類社會、科技發展以及責任追究的一次深刻拷問。而“春天”這個詞,與切爾諾貝利這樣一個冰冷、沉重的地名並置,無疑為這本書增添瞭一層復雜而引人深思的意味。我設想,這或許不是一個簡單描繪災難的書寫,而是試圖在廢墟中尋找生命力的故事,抑或是對那些在苦難中依然堅守和前行的人們的贊歌。最讓我感到驚喜的是“歐美動漫書籍”的標簽。我一直認為,動漫作為一種視覺敘事媒介,在錶達情感的細膩度和氛圍的渲染上有著獨特的優勢。我迫不及待地想知道,作者將如何運用漫畫的語言,去展現切爾諾貝利那場悲劇的震撼場麵,以及那些置身其中的人們,他們的絕望、勇氣、犧牲和堅韌。我希望它能以一種前所未有的視角,讓我感受到那些被文字記錄下來的曆史事件背後,更鮮活、更真實的人物情感和生命故事。或許,它會用一種略帶超現實的筆觸,去描繪核輻射的無形威脅,讓讀者從視覺上就感受到那份壓迫感;又或者,會以一種細膩寫實的方式,刻畫普通人在災難麵前的渺小與偉大。我期待這本書能夠超越簡單的曆史復述,帶給我更深層次的思考,關於人類的愚昧與智慧,關於科技的兩麵性,以及在最黑暗的時刻,人性中依然閃耀的光輝。

评分這本書的書名吸引瞭我很久瞭,【後浪直營】《切爾諾貝利之春》曆史故事歐美動漫書籍。我一直對那段波瀾壯闊的曆史充滿瞭好奇,尤其是在經曆瞭近年來的一些國際事件之後,重溫切爾諾貝利的悲劇,似乎有瞭更深的體會。我尤其感興趣的是“歐美動漫書籍”這個定位,這是否意味著會以一種全新的、更具視覺衝擊力的方式來呈現這段沉重的曆史?我設想,或許會用一種寫實但又不失藝術感的畫風,將那些曾經發生過的事件、人物的情感,甚至是核輻射的無形威脅,都描繪得淋灕盡緻。我期待著它能打破傳統曆史敘事的枯燥,通過動漫的語言,讓那些遙遠的故事變得鮮活、觸手可及。想象一下,那些在事故現場奮不顧身的身影,他們的眼神中閃爍著怎樣的絕望與勇氣?那些受難的普通人,他們的生活是如何被瞬間顛覆的?動漫的細膩筆觸,或許能捕捉到這些常被文字忽略的細節,讓我感受到更深層次的人文關懷。更何況,“後浪直營”這樣的字樣,也讓我對這本書的品質和內容有瞭初步的信任感,畢竟後浪齣版的許多圖書都是口碑極佳的。我希望這本書不僅僅是講述一個曆史事件,更能夠引發我對當下生活,對科技與人類命運關係的思考。它是否會觸及到災難背後的人性善惡,對體製的拷問,以及普通人在巨大災難麵前的渺小與堅韌?我迫切地想翻開它,去探索切爾諾貝利那段冰冷而炙熱的“春天”。

评分【後浪直營】《切爾諾貝利之春》曆史故事歐美動漫書籍,這幾個詞組閤在一起,在我腦海中勾勒齣一幅極具想象空間的畫麵。我一直對曆史題材的圖書情有獨鍾,尤其對那些具有重大影響力的曆史事件,總想通過不同的媒介去深入瞭解。切爾諾貝利,這個名字本身就帶著濃厚的曆史印記,象徵著人類在科技探索過程中可能付齣的慘痛代價。而“春天”這個詞,在這樣一個背景下齣現,更是給我帶來瞭強烈的反差感,也激發瞭我對這本書內容的好奇。我猜想,這本書或許不僅僅是對災難事件本身的客觀記錄,更可能融入瞭作者對那個時代、那段曆史的個人解讀和情感抒發。當我看到“歐美動漫書籍”這個分類時,我的興趣更是被極大地激發瞭。我一直覺得,用動漫的形式來呈現曆史故事,能夠帶來一種全新的視覺體驗和情感衝擊。歐美動漫的風格多樣,有的寫實細膩,有的則充滿寓意和象徵。我非常期待這本書會以怎樣的畫風和敘事方式,去描繪切爾諾貝利那段特殊的“春天”。它是否會用一種極具視覺衝擊力的畫麵,展現事故發生時的驚心動魄,以及災難過後那片被遺忘的土地?抑或是會側重於描繪那些在災難中掙紮求生、默默奉獻的普通人的故事,用細膩的筆觸捕捉他們的情感變化和內心世界?我希望這本書能夠打破傳統曆史讀物的沉悶感,通過動漫的語言,讓那些遙遠而沉重的故事變得更加鮮活、更易於理解,同時也更能觸動讀者的心靈。

评分《切爾諾貝利之春》這個書名,首先就以其獨特的意境吸引瞭我。【後浪直營】的品牌,更是讓我對書籍的品質有瞭初步的信心。我對切爾諾貝利事件的曆史一直深感好奇,那不僅僅是一場事故,更是一次對人類在科技領域失控可能性的深刻警示。而“春天”二字,與這樣一個沉重的背景結閤,無疑為這本書注入瞭矛盾的張力,也激發瞭我對於其敘事角度的無限遐想。我設想,這本書或許不是簡單地復述曆史事實,而是試圖在災難的廢墟中,尋找生命的痕跡,挖掘人性的光輝,亦或是對逝去的生命進行一場深情的告彆。而“歐美動漫書籍”的分類,更是讓我對閱讀體驗充滿瞭期待。我一直認為,動漫作為一種視覺藝術,在傳遞情感、營造氛圍以及呈現復雜敘事方麵有著獨特的優勢。我迫切地想知道,作者會以怎樣的畫風和敘事節奏,去描繪切爾諾貝利那段刻骨銘心的曆史。是會以一種寫實且極具衝擊力的畫麵,展現事故現場的驚心動魄,以及那些無畏的英雄?亦或是會采用更具藝術性和象徵意義的筆觸,去探討核輻射的無形威脅,以及它對生態和人類心靈造成的深遠影響?我希望這本書能夠以一種全新的、更具沉浸感的方式,讓我“看見”那段曆史,感受那些在災難中掙紮、堅守和前進的生命,從而引發我對科技倫理、生命價值以及人類未來發展的深刻反思。

评分初見【後浪直營】《切爾諾貝利之春》曆史故事歐美動漫書籍,我腦海中浮現齣無數種可能性。我嚮來對那種將嚴肅的曆史事件與新興的藝術形式相結閤的作品充滿興趣,因為我覺得這往往能碰撞齣意想不到的火花。切爾諾貝利,這個名字本身就承載著太多的重量,是人類工業發展史上的一道傷痕,也成為許多人心中揮之不去的陰影。而“春天”這個詞,與切爾諾貝利這樣的災難聯係在一起,本身就帶著一種強烈的戲劇性。它或許暗示著在絕望的廢墟中,生命力依然頑強地生長,或者是一種對逝去生命的哀悼,以及對未來某種期盼的寄托。最讓我感到好奇的是“歐美動漫書籍”這個定位。歐美動漫在敘事和畫風上都有著自己獨特的風格,有的寫實,有的誇張,有的充滿瞭哲學思辨。我非常想知道,作者會如何運用這種藝術形式來講述切爾諾貝利的故事。是會著重於描繪事故的宏大場麵,還是會深入刻畫受難者的內心世界?是否會用一種略帶疏離感的視角,冷靜地展現災難的殘酷,又或者會用一種充滿同情和共情的方式,去觸碰那些被掩埋的情感?我期待這本書能提供給我一種全新的閱讀體驗,不僅僅是曆史知識的灌輸,更是情感的共鳴和對人性的探索。我希望它能讓我看到那些在生死關頭綻放齣的光輝,感受到在巨大悲劇中人類的脆弱與堅韌。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有