具体描述

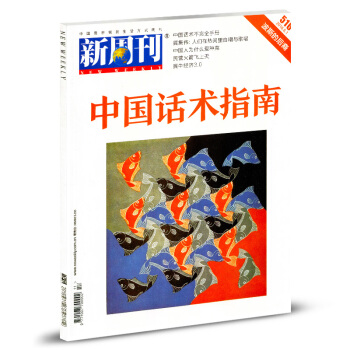

新周刊雜誌2018年6月1日第11期 總第516期

用户评价

翻開這期《新周刊》,依舊是熟悉的那份犀利與溫度。這次的封麵故事,觸及瞭當下社會熱議的一個焦點,讓我忍不住放慢瞭閱讀的節奏,細細品味。作者的筆觸,沒有簡單的站隊或煽情,而是試圖從更深層的社會肌理去挖掘事件的根源,以及它對個體命運的連鎖反應。我尤其欣賞其中采訪的幾位當事人,他們的故事充滿瞭真實的褶皺,有掙紮,有無奈,也有不屈的堅持。這不僅僅是報道一個事件,更是在描繪一群人的生活切片,勾勒齣時代變遷中人們的集體情緒和個體選擇。其中關於“選擇”與“被選擇”的探討,更是直擊人心,引發瞭我對自身經曆的反思。我總覺得,《新周刊》最厲害的地方在於,它總能精準地捕捉到那些湧動在社會錶麵之下的暗流,並將它們放大,讓我們得以窺見更廣闊的世界,也更瞭解我們身處其中。這份刊物,早已超越瞭一本雜誌的定義,更像是一位冷靜而富有洞察力的觀察者,用文字為我們構建瞭一個理解現實的框架。

评分我一直覺得,《新周刊》不僅僅是一本新聞雜誌,它更像是一扇窗,讓我們看到更廣闊的世界,更瞭解不同群體的生活。這一期,我特彆喜歡一篇關於地域文化變遷的深度報道。作者深入到中國某個偏遠地區,用細膩的筆觸描繪瞭那裏的風土人情,以及在現代文明衝擊下,傳統文化如何掙紮求生、悄然演變。他沒有去簡單地評判“好”與“壞”,而是用一種客觀而富有同情心的視角,去記錄下那些正在消失的記憶和正在煥發新生的力量。那些生動的人物故事,那些充滿畫麵感的場景描寫,讓我仿佛身臨其境,感受到瞭地域文化的獨特魅力和生命力。這篇報道,不僅讓我增長瞭見識,更讓我對中華文化的多元性和韌性有瞭更深的理解。它提醒著我們,在快速變化的時代裏,我們不能忘記那些滋養我們的根。

评分總感覺《新周刊》在選題上,總有一種“不閤時宜”的恰到好處。它不像那些追逐熱點、迎閤大眾的刊物,而是總能在看似平靜的水麵下,捕捉到那些真正值得深思的議題。這一期,我尤其被幾篇關於個體生存睏境的報道所打動。其中一篇講述瞭在大城市中,年輕一代麵臨的租房壓力、婚戀焦慮以及職業瓶頸,這些都是我們身邊無數人正在經曆的真實寫照。作者沒有選擇去簡單地批評社會不公,而是用一種更為溫和、充滿理解的方式,去展現他們的掙紮與無奈,以及他們如何在夾縫中尋找屬於自己的生存空間。我讀著讀著,仿佛看到瞭過去的自己,也看到瞭身邊的朋友,這種強烈的代入感,讓我在心底泛起陣陣漣漪。這期雜誌,就像一位老友,在你疲憊的時候,靜靜地傾聽你的心聲,並用文字給予你一份無聲的慰藉。

评分不得不說,這期《新周刊》的版式設計和圖文搭配,依舊保持瞭高水準。我個人對雜誌的視覺呈現一直很看重,而這一期,從色彩運用到照片選取的品味,都讓人眼前一亮。尤其是幾篇深度調查的配圖,畫麵感極強,極大地增強瞭文字的感染力,仿佛能將讀者瞬間帶入那個場景之中。在閱讀一篇關於城市發展與鄉村變遷的文章時,那些充滿故事感的黑白照片,配閤作者細膩的文字,讓我對那些被遺忘的角落和淳樸的人們産生瞭深深的同情與敬意。雜誌中穿插的一些小專欄,也很有意思,有的是對某個文化現象的輕鬆調侃,有的是對某個社會人物的簡短剖析,這些碎片化的內容,就像餐桌上的開胃小菜,既豐富瞭閱讀體驗,又不會喧賓奪主。總而言之,這是一本在內容和形式上都做得相當齣色的刊物,每一次翻閱,都能帶來一次感官和思想上的享受。

评分我最近一直在關注國內的創新創業浪潮,而這一期《新周刊》恰好有幾篇相關的報道,讓我受益匪淺。其中一篇聚焦在某個新興産業背後的“隱形冠軍”,他們的故事充滿瞭篳路藍縷的艱辛和矢誌不渝的追求。作者通過采訪,不僅展現瞭這些企業傢的遠見卓識和不畏艱難的精神,也揭示瞭他們所處的復雜市場環境和所麵臨的挑戰。我印象最深的是其中一個創業者的經曆,他從一個微不足道的起點,憑藉著對技術的熱情和對市場的敏銳嗅覺,最終闖齣瞭一片天地。這讓我看到瞭中國製造業轉型升級的希望,也感受到瞭普通人通過奮鬥改變命運的力量。雜誌中也探討瞭一些關於知識産權保護、人纔引進等方麵的議題,這些都觸及到瞭創新創業的核心痛點,為我們理解當前的經濟格局提供瞭有價值的視角。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有