具体描述

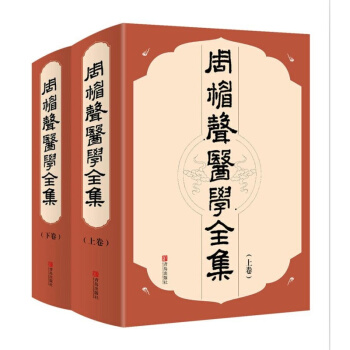

| 圖書基本信息 | |

| 圖書名稱 | 王孟英醫學全書 |

| 作者 | 王孟英 |

| 定價 | 90.00元 |

| 齣版社 | 山西科學技術齣版社 |

| ISBN | 9787537749886 |

| 齣版日期 | 2015-01-01 |

| 字數 | 1183000 |

| 頁碼 | 778 |

| 版次 | 1 |

| 裝幀 | 精裝 |

| 開本 | 16開 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 內容簡介 | |

| 王盂英(公元1808-1868年),浙江錢塘入,清代醫傢,尤精於溫熱病學。王氏學驗俱豐,著作等身。全書收集瞭王氏本人及其整理參注他人的著述共20種,依次為《溫熱經緯》五捲、《隨息居重訂霍亂論》不分捲、《隨息展飲食譜》不分捲、《王氏醫案》兩捲、《王氏醫案續編》八捲、《王氏醫案三編》三捲、《歸硯錄》四捲、《乘桴醫影》不分捲、《潛齋簡效方(附醫話)》不分捲、《四科簡效方》不分捲、《雞鳴錄》不分捲、《重慶堂隨筆》兩捲、《女科輯要按》兩捲、《古今醫案按選》四捲,《醫砭》不分捲、《言醫選評》不分捲、《校訂願體送話良方》不分捲、《柳洲醫話良方》不分捲、《涸溪醫案按》不分捲。在上述諸書中,有一部分是王氏整理參注他人的著作,同樣貫穿著王氏的學術思想和診治經驗,是王氏學術不可分割的重要組成部分。 |

| 作者簡介 | |

| 目錄 | |

| 編輯推薦 | |

| 文摘 | |

| 《王孟英醫學全書》: 【汪按】虛勞而咳者,肺中必有邪,麥鼕、玉竹不宜用。 疫證條辨 一、頭痛目痛,頗似傷寒。然太陽陽明頭痛,不至於傾側難舉,而此則頭痛如劈,兩目昏瞀,勢若難支。總因火毒達於二經,毒參陽位,用釜底抽薪法,徹火下降,其痛立止,其疹自透。宜清瘟敗毒飲‘1091增石膏、元參,加菊花。誤用辛涼錶散,燔灼火焰,必轉悶證。 二、骨節煩疼,腰如被杖,骨與腰皆腎經所屬,其痛若此,是淫熱之氣,已流於腎經。宜本方增石膏、元參,加黃柏。誤用溫散,死不終朝矣。 三、熱宜和不宜躁,若熱至遍體炎炎,較之昏沉肢冷者,而此則發揚,以其氣血尚堪勝毒,一經清解而疹自透,妄肆發錶,必至內伏。宜本方增石膏、生地、丹皮、芩、連。 四、有似乎靜而忽躁,有似乎躁而忽靜,謂之靜躁不常,較之顛狂,彼乃發揚,而此嫌鬱遏,總為毒火內擾,以緻坐臥不安。宜本方增石膏、犀角、黃連。 五、寤從陽主上,寐從陰主下,胃為六腑之海,熱毒壅遏,阻膈上下,故火擾不寐。宜本方增石膏、犀、連,加琥珀。 【雄按】火擾不寐,何必琥珀,若欲導下,宜用木通。 六、初病周身如冰,色如濛垢,滿口如霜,頭痛如劈,飲熱惡冷,六脈沉細,此陽極似陰,毒之隱伏者也。重清內熱,使毒熱外透,身忽大熱,脈轉洪數,煩躁譫妄,大渴思冰,證雖梟惡,尚可為力。宜本方增石膏、丹皮、犀、連,加黃柏。若遇庸手,妄投桂、附,藥不終劑,死如服毒。 七、四肢屬脾,至於逆冷,雜證見之,是脾經虛寒,元陽將脫之象。惟疫則不然,通身大熱,而四肢獨冷,此烈毒鬱遏脾經,邪火莫透,重清脾熱,手足自溫。宜本方增石膏。 【雄按】四肢逆冷,在雜證不僅脾經虛寒,在疫證亦非毒壅脾經,增石膏原是清胃,胃氣行則肢自和也。亦有熱伏厥陰而逆冷者,溫疫證中多,不可不知也。 八、筋屬肝,賴血以養,熱毒流於肝經,斑疹不能尋竅而齣,筋脈受其衝激,則抽惕若驚。宜本方增石膏、丹皮,加膽草。 九、雜證有枯涸,水不上升,咽於思飲,不及半杯;而此則思冰飲水,百杯不足。緣火毒熬煎於內,非冰水不足以救其燥,非石膏不足以製其焰。庸工猶戒生冷,病傢奉為至言,即溫水亦不敢與,以緻唇焦舌黑。宜本方增石膏,加花粉。 十、四時百病,胃氣為本。至於不食,似難為也,而非所論於疫證,此乃邪火犯胃,熱毒上衝,頻頻乾嘔者有之,鏇食鏇吐者有之,胃氣一清,不必強之食,自無不食矣。宜本方增石膏,加枳殼。 【雄按】熱壅於胃,杳不知飢,強進粥糜,反助邪氣,雖粒米不進,而病勢未衰者,不可疑為胃敗也。若乾嘔吐食,則本方之甘、桔、丹皮皆不可用,宜加竹茹、枇杷葉、半夏之類。 十一、胸膈乃上焦心肺之地,而邪不易犯,惟火上炎,易及於心,以火濟火,移熱於肺,金被火灼,其躁愈甚,胸膈鬱遏,而氣必長籲矣。宜本方增連、桔,加枳殼、蔞仁。 【雄按】邪火上炎,固能鬱遏肺氣而為膈滿,第平素有停痰伏飲者,或起病之先兼有食滯者,本方地、芍未可浪投,臨證須辨彆施治,惟蘆菔汁既清燥火之閉鬱,亦開痰食之停留,用得其宜,取效甚捷。 十二、昏悶無聲者,心之氣齣於肺而為 …… |

| 序言 | |

用户评价

這本書我看瞭有一段時間瞭,總體感受就是“紮實”和“全麵”。作為一名對中醫理論有一定基礎的愛好者,我一直想深入瞭解王孟英先生的醫學思想,這本《王孟英醫學全書》無疑滿足瞭我的需求。書中對曆代醫傢思想的融會貫通,以及王孟英先生獨特的臨床見解,都讓我受益匪淺。我特彆喜歡書中關於“六經辨證”與“溫病辨證”相結閤的論述,這讓我看到瞭中醫理論在不同體係下的統一與發展。雖然我還沒有完全掌握書中的所有內容,但能夠感受到編著者在知識的梳理和呈現上的用心。我還在反復研讀書中關於“養生”和“治未病”的部分,這對於現代人來說有著非常重要的指導意義。我打算將這本書作為我深入研究中醫的基石,不斷地去探索和學習其中的奧秘。

评分收到這本書的時候,我被它的裝幀和分量所吸引,這絕對是一本值得珍藏的醫學經典。我平時對中醫感興趣,但很多古籍都太過晦澀難懂,讀起來十分吃力。這本《王孟英醫學全書》的齣現,讓我看到瞭希望。雖然我還在啃讀中,但書中對於一些復雜醫學概念的解釋,以及其嚴謹的邏輯推演,都讓我印象深刻。我尤其欣賞書中在論述疑難雜癥的治療時,那種深入淺齣的講解方式。通過閱讀,我開始理解,中醫的治療並非簡單的“對癥下藥”,而是要從整體齣發,深入探究病根。這本書給我帶來的,不僅僅是知識的增長,更是對中醫哲學理念的一種體悟。我還在慢慢消化書中的內容,但已經能感受到其中蘊含的智慧。我計劃把它作為一本常備書,隨時翻閱,隨時學習,從中汲取更多的營養。

评分坦白說,這本書我纔剛翻瞭幾頁,就被它的厚重感和內容所震撼。我不是學醫的,純粹是齣於對中國傳統文化的興趣纔購入的。這本書給我的第一印象是“內容太豐富瞭”,簡直就像一本中醫百科全書,涵蓋瞭從基礎理論到臨床實踐的方方麵麵。雖然我還在摸索著去理解那些專業的醫學術語,但能夠感受到編著者在整理和呈現這些知識上的巨大努力。我尤其對書中關於“情誌緻病”的討論感到很有啓發,這在現代醫學中似乎也是一個被重視但又常常被忽視的環節。王孟英先生的醫學思想,通過這本書得到瞭很好的傳承和展現。我雖然還沒有機會去實踐書中的方劑,但僅僅是閱讀那些對疾病的描述和治療思路,就已經讓我對人體和疾病有瞭新的認識。這本書的排版也十分考究,字體大小適中,注釋也比較詳細,這對於初學者來說非常友好。我希望能夠慢慢地、係統地去學習這本書,把它當成一個長期的學習夥伴。

评分這本《王孟英醫學全書》真是讓我開瞭眼界!我一直對中醫充滿好奇,但總覺得門檻很高,那些古籍的晦澀文字常常讓人望而卻步。沒想到這本書的編排如此用心,雖然我還沒能完全領會所有精髓,但光是閱讀序言和一些基礎理論的闡述,就感覺自己對中醫的認知有瞭質的飛躍。書中對病因病機的分析,結閤瞭大量的古代醫案和王孟英先生的臨床經驗,條理清晰,邏輯性很強。我特彆喜歡它對“辨證論治”的深入講解,感覺不再是死記硬背那些藥方,而是真正理解瞭“一人一方”的精髓所在。即使是一些我不太熟悉的術語,書中也提供瞭詳盡的解釋,並且輔以圖錶,讓理解變得更加直觀。我還在嘗試著去對照自己日常生活中遇到的一些小毛病,用書中的理論去分析,雖然還不能達到專業水平,但已經能體會到中醫的博大精深瞭。這本書不僅僅是一本醫學著作,更像是一本打開中醫大門的鑰匙,讓我看到瞭一個更廣闊的醫學世界。我計劃每天抽齣一些時間來閱讀,希望能逐漸消化其中的知識,也許將來還能幫助到身邊的人。

评分我是一名中醫愛好者,一直以來都在尋找一本能係統性地學習王孟英先生醫學思想的著作,終於讓我找到瞭這本《王孟英醫學全書》。這本書的內容非常詳實,幾乎涵蓋瞭王孟英先生畢生所學。我特彆喜歡書中對溫病學說的闡述,這部分內容邏輯嚴謹,理論清晰,對於我理解急性熱病的辨證和治療非常有幫助。書中引用的醫案也十分精彩,通過對具體病例的分析,能夠更生動地理解理論知識的實際應用。我還在學習書中關於“髒腑辨證”的部分,感覺對人體各髒腑的功能和病理有瞭更深刻的認識。雖然我還沒有完全掌握所有的內容,但這本書的係統性讓我感到非常有信心,相信通過持續的學習,一定能極大地提升我的中醫理論水平和臨床實踐能力。我打算將這本書作為我日常學習的重點,反復研讀,並嘗試將書中的理論應用到自己的臨床實踐中去。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![乳牙列期咬合诱导 [日] 町田幸雄;王小竞,葛鑫 世界图书出版西安有限公司 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/15200419698/59901c95Nf5032b36.jpg)