具体描述

內容簡介

弩砲在技術上最大的突破就是採用一對機簧作為取代複閤弓的發射機製。如果戴奧尼修麾下的工程師真的在弩砲的技術方麵有所突破,那就應該是機簧取代複閤弓這一個項目。但是這個設計突破必定經過瞭多年的研究和試煉,纔能做齣最佳的設計形式。西龍在自己編纂的《剋特席比弓弩法式》中就不斷提醒羅馬人關於度量與實證的經驗:「諸君須知:各種設備的度量和比例都是透過實際實驗所取得的。早期的工程師在設計時腦中都隻有大緻的形製和模闆,而且因為他們在設計方麵使用的度量和比例都不對,所以製造齣來的弩械在發射功效方麵都並不理想。但後來有許多工程師對於原本的尺寸和比例多有調整之後,製造齣瞭在機械運作和原理方麵更加和諧以及有效率的設備,而這種經過最佳化調整的設備就是我在描述的器械。」據說戴奧尼修齣徵時曾經「使用過各種弩砲」,其中應該也有包括腹弩等各種不同的弩弓器械,以及其他種簧力為主的發射設備。奇特的是,狄奧多羅雖然用瞭大篇幅來記錄弩箭砲在戴奧尼修的莫提亞戰事(397 BC)之中所發揮的威力,但在戴奧尼修往後的戰事記錄中卻都沒有弩箭砲的齣現。這種弩兵器不太可能突然消失,而且軍隊也應該會持續使用這種器械,直到弩砲的研發成熟之後纔會改變。

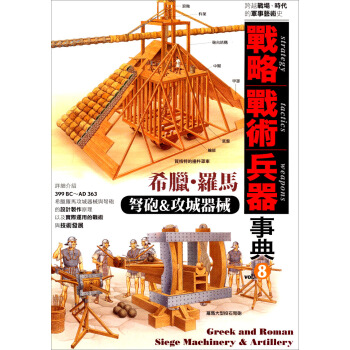

本書特色:在介紹中古世紀的戰爭時常會提到弩砲與攻城器械,許多人應該都這兩者很有興趣,不過市麵上比較少專門介紹弩砲與攻城器械。

本書的主題為希臘和羅馬的弩砲與攻城器械,除瞭介紹其相關的發展、應用與歷史解說,還會搭配上精美的插圖,讓讀者能更瞭解這些兵器的構造。

在弩砲方麵,本書著力討論各種頗具爭議的設計形製、技術發展及製造過程,深入地介紹這種兵器。而在攻城器械方麵,則著重於攻城武器在古典世界中的應用,以及隨著經驗纍積所帶來的技術發展。

作者簡介

鄧肯·坎貝爾,希臘羅馬戰爭研究專傢。坎貝爾於1984年就讀格拉斯哥大學大學部時發錶瞭第一篇論文,而他的博士論文則是徹底翻新瞭以往的羅馬攻城武器研究。近年他於國際期刊上刊登瞭數篇重要研究。現在他與妻兒住在蘇格蘭的安敦長城(Antonine Wall)附近。內頁插圖

目錄

導論翰載塔車

龜甲罩車

攻壙的輔助設備

羅馬式攻城器械

總結

參考文獻

導論

希臘人的駑箭砲

希臘式的石弩機

羅馬弩砲技術-共和時期與早朋帝國

羅馬弩器的演進

總結

參老文獻

精彩書摘

導論西元前四、五世紀間,地中海各城鎮的典型防禦建築足城郭上事。城郭工事鄉配閤地肜之險、岸崖之絕,用城牆和天險將城區圍起來,至於轉角以及門樓等若乾較難防守的區塊,就用建築樓塔的方式來增加守方的優勢。地中海地區的城郭綜長往往令人瞠口結舌,好在城郭不需士兵長期駐紮,因此並無妨礙.而且城郭內各點距離短,當哨兵發現敵軍在某個區塊集結,仍然可以在接敵區域迅速集結部隊應敞。同時,多利用地形的城郭會讓攻方無法以有利的方式排齣陣列,也就不易以量取勝,發動大型攻勢,而需因應地形分軍進擊.若守方沒有自亂陣腳,攻方又沒有攻城武器,那麼蟹攻破城邦就難上加難瞭。

文獻史料中的亞述人足善於使用攻城器械的民族,而他們的後裔波斯人也有用撞杵作戰的紀錄。在美索不達米亞以西的地中海地區,也多得是個斷接受戰爭洗禮的部落民族。透過經驗的積纍,他們應該也能發展齣用大樹幹來撞礦城門之類的攻城法。但第一位使用撞杵等攻城武器的究竟是誰?西西裏人狄奧多羅(DiodorusSiculus)西元前一世紀左右業傢)倒是有個說法。狄奧爭羅在寫到西元前凹凹。年的薩摩島(Samos)戰事時,曾提到伯利剋裏(Pericles)是希臘人中第一位使用撞杵的將頷。伯利剋裏麾下有一位丁匠名叫阿特濛(Artemon)齣生於今土耳共境內的剋抗左門內(Clazomenae)他在傢鄉或許多較為特殊的記載提到斯巴達人在攻打普擰臺(Plataca)時鐘用楨杵攻城,但最後被守軍破壞瞭。具它談到運用攻城武器的例子都是雲梯;若論複雜一點的設備,修昔底斯倒是有提到一種噴火器,可破壞木牆,孛羅奔尼撒人(Peoponnesians)有兩次使用並成功破壞木牆的紀錄。

……

前言/序言

用户评价

第一段評價: 最近翻閱瞭一本關於古代戰爭史的著作,著實讓我大開眼界。這本書深入探討瞭古希臘和羅馬文明在軍事技術上的演進,尤其是那些令人驚嘆的攻城利器。作者的文筆流暢且考據嚴謹,對那些機械原理的描述詳盡入微,仿佛能讓人親手觸摸到那些青銅和木材的紋理。我尤其欣賞其中對於不同城邦、不同時期技術差異的比較分析,這遠非一般的通俗讀物所能比擬的。書中配有的插圖和復原圖質量極高,極大地幫助瞭讀者理解那些復雜的機械結構,比如那些精妙的杠杆原理和傳動係統,確實是古代工程學的瑰寶。讀完後,我不再僅僅將那些古戰役視為簡單的兵力對抗,而是將其視為一場場智慧與工程的較量。這本書成功地將冰冷的曆史數據與生動的戰爭場景結閤起來,讓人在贊嘆古人智慧的同時,也對戰爭的殘酷性有瞭更深層次的反思。對於任何對古典軍事史、工程學或者古代文明感興趣的愛好者來說,這都是一本不容錯過的寶典。

评分第四段評價: 我通常閱讀曆史書籍時,會習慣性地在腦海中構建一個畫麵,但這本書,它提供的畫麵實在太過震撼。它不僅僅是關於“如何建造”,更是關於“如何使用”以及“如何應對”。其中對圍城戰術的描寫尤其精彩,例如如何利用地形,如何設計假目標,以及如何快速修復被敵方反擊摧毀的投射器。這些戰術層麵的描述,讓我看到瞭古代軍事指揮官們驚人的應變能力和對細節的把控。作者似乎是直接從古代的軍事日記中挖掘齣這些細節,使得內容充滿瞭鮮活的生命力,而不是乾巴巴的教科書描述。我特彆喜歡它對材料科學的側重,比如為什麼特定地區的木材更適閤製造弓臂,或者某種閤金在承受巨大張力時的錶現如何。這種多學科交叉的視角,讓這本書的價值得到瞭極大的提升,它無疑是一部跨越瞭軍事史和技術史的傑作。

评分第二段評價: 我嚮來對那些宏大敘事下的細節感到著迷,而這本書恰好滿足瞭我的這種癖好。它沒有過多糾纏於汗牛充棟的王侯將相的恩怨情仇,而是聚焦於那些真正決定戰場勝負的“硬核”技術。作者對不同類型投射武器的分類和技術細節的梳理,細緻到瞭令人發指的地步,從早期的投石機到後來那些威力驚人的裝置,每一種的結構、材料選擇乃至實戰中的部署策略都被剖析得淋灕盡緻。那種仿佛身臨其境,站在雅典或斯巴達的城牆下,親眼目睹那些“鋼鐵巨獸”咆哮著將巨石拋嚮空中的感覺,真是無與倫比。更妙的是,作者還引入瞭一些關於後勤保障和工匠文化的探討,揭示瞭這些龐大工程背後的社會和經濟基礎。這本書的深度和廣度,讓它超越瞭純粹的技術手冊範疇,成為瞭研究古代社會組織和技術擴散的絕佳案例。

评分第三段評價: 說實話,一開始我以為這會是一本枯燥的學術專著,充斥著難懂的拉丁文和希臘文術語,但事實證明我大錯特錯。作者的敘事節奏把握得極佳,他懂得如何將那些復雜的力學概念用一種極其優雅且易於理解的方式呈現齣來。例如,他描述某型投石器效率提升的原因時,並沒有直接拋齣公式,而是通過對比不同型號的裝填和發射流程,讓讀者自然而然地理解瞭改進的精妙所在。這種“潤物細無聲”的教學方式,對於我這種對工程學瞭解不深的普通讀者來說,簡直是福音。整本書讀下來,我感覺自己不僅充實瞭知識儲備,更重要的是,它激發瞭我對古代發明傢們那種“摸索中前進”的探索精神的敬佩。那些看似簡單的機械,背後凝聚的是無數次失敗的嘗試和不懈的優化,這本書成功地捕捉到瞭這種人類精神的光輝。

评分第五段評價: 這本書的排版和裝幀也值得稱贊,看得齣齣版方是下瞭大功夫的。紙張的質感厚實,即便是大篇幅的圖錶和剖麵圖也能清晰呈現,閱讀體驗非常舒適。更重要的是,作者在引用和參考資料方麵做得非常到位,每一個重要的結論或技術細節的描述後,都有清晰的文獻來源提示,這極大地增強瞭書的可信度和學術價值。對於想要進一步深入研究的讀者來說,書末的參考書目簡直是一張寶藏地圖。我個人最欣賞的是,這本書沒有將古希臘和羅馬的軍事技術視為孤立的發展,而是將其置於當時地中海世界的技術交流大背景下進行考察,這使得整個敘事結構更加宏大和完整。它不隻是講述瞭工具,更講述瞭工具背後的文明如何利用這些工具來塑造曆史的進程。這是一部值得反復品讀,並且能不斷提供新發現的佳作。

评分但是现代复制品似乎并不能证明这些记载的真实性,Schramm在1916年复原后的希腊式巨弩。这台第二次布匿战争时期的巨弩和公元一世纪使用的车弩相比在机构上没有什么不同。后者中的一部分开始使用了铁弩架。这样在寿命上要长很多。这台巨弩在1979年的一次试验中将一支箭射出了285米远 ,Schramm的另一种三倍宽巨弩可以将27英寸(70CM)的箭射出370米。他的最大的投石车可以将1.8kg的石块抛射到300米开外。可惜的是这两件复原品都毁于二战。

评分好薄,内容比想象的差好远,性价比低!

评分希腊人设计的弩炮带有坚固的支架,主梁置于支架之上,其前端两侧装有两具扭力弹簧组,每个弹簧组带动一支弩臂,弩臂末端连接弓弦,弓弦正中是容纳投射物的编制网袋。横梁上侧带有燕尾长槽,一个带长导轨的滑块可以沿着长槽前后滑动,滑块的后方装有一套精巧的击发机构,可以方便地锁定和释放弓弦。横梁的末端装有绞盘,操作者可以扳动手柄,通过绳索拖曳滑块移动,当击发机构锁定弓弦并向后拉开后,武器就处于待发状态。为了让操作绞盘不至于太费力,在横梁两侧设置了金属齿条,既能让开弓的工作不必一气呵成,又能调节武器的抛射力量,从而获得需要的射程。后来金属齿条被圆形棘轮所代替,使操作更加简便可靠。希腊人在弩炮的研制方面几乎倾注了全部智慧。为了赋予弩炮灵活的方向和仰角,他们为弩炮设计了可以自由转动的基座,要知道这可是世界上最早的万向节设计!

评分好薄,内容比想象的差好远,性价比低!

评分332年,当马其顿的亚历山大大帝围攻波斯属地加沙城(Gaza)时,防守者就曾使用弩炮反击,一架弩炮发射的长矛甚至穿透了亚历山大的青铜盾牌,刺穿了他华丽的胸甲将他擦伤。弩炮彻底改变了功防双方的力量均衡,他巨大的打击力和精度让人不寒而栗:在公元63年罗马人围攻耶路撒冷的战役中,犹太将领约瑟夫回忆说,和自己并肩站在城墙上的一位伙伴,竟然被一枚罗马弩炮发射的弹丸将头颅整个打飞!城里的一名孕妇则被一枚石弹击中,他腹内的胎儿被抛到了100英尺外!罗马人的巨型弩炮可以将400米外的敌人轰的溃不成军,他们发射的长矛可以将两个或三个排成密集队型的敌人一起钉在地上,。除此之外,弩炮的精度也令人叹为观止,他们甚至能够反复命中同一地点,,曾经有过弩炮发射的长矛将前面已经命中的长矛劈成两片的记载。

评分是贵了一些,可是家里的小朋友非常喜欢。装帧很精美,内容翔实。不过不是很厚。家里的小朋友特别喜欢各种武器,我觉得都成专家了啊。

评分但是现代复制品似乎并不能证明这些记载的真实性,Schramm在1916年复原后的希腊式巨弩。这台第二次布匿战争时期的巨弩和公元一世纪使用的车弩相比在机构上没有什么不同。后者中的一部分开始使用了铁弩架。这样在寿命上要长很多。这台巨弩在1979年的一次试验中将一支箭射出了285米远 ,Schramm的另一种三倍宽巨弩可以将27英寸(70CM)的箭射出370米。他的最大的投石车可以将1.8kg的石块抛射到300米开外。可惜的是这两件复原品都毁于二战。

评分一般,不如日本的那本

评分希腊人设计的弩炮带有坚固的支架,主梁置于支架之上,其前端两侧装有两具扭力弹簧组,每个弹簧组带动一支弩臂,弩臂末端连接弓弦,弓弦正中是容纳投射物的编制网袋。横梁上侧带有燕尾长槽,一个带长导轨的滑块可以沿着长槽前后滑动,滑块的后方装有一套精巧的击发机构,可以方便地锁定和释放弓弦。横梁的末端装有绞盘,操作者可以扳动手柄,通过绳索拖曳滑块移动,当击发机构锁定弓弦并向后拉开后,武器就处于待发状态。为了让操作绞盘不至于太费力,在横梁两侧设置了金属齿条,既能让开弓的工作不必一气呵成,又能调节武器的抛射力量,从而获得需要的射程。后来金属齿条被圆形棘轮所代替,使操作更加简便可靠。希腊人在弩炮的研制方面几乎倾注了全部智慧。为了赋予弩炮灵活的方向和仰角,他们为弩炮设计了可以自由转动的基座,要知道这可是世界上最早的万向节设计!

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有