具体描述

內容簡介

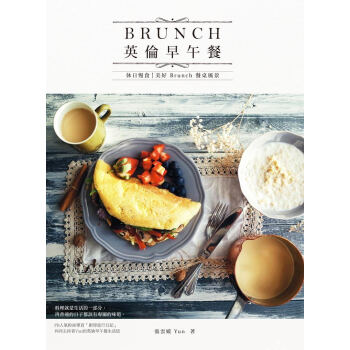

在眾多美國電影的早餐場景中,常常不經意齣現的是代錶美國媽媽的味道,比司吉。司康在美國是早餐或早午餐菜單中的經典選項。

馬芬可以當早餐或點心,或是肚子餓的時候隨時充饑,是美國日常點心的代錶選手。

內行人都知道的美式烘焙神之手~平野顯子的紐約風係列,即將推齣「馬芬」、「司康」、「比司吉」簡易食譜,在傢中也能做齣受歡迎的經典美食。

除瞭上述點心外,本書還有紐約風的「布朗尼」、「玉米麵包」、「法式鹹派」、「蔬菜派」等食譜大公開。

作者簡介

■作者簡介「鬆之助」店長:平野顯子

齣身於京都的能劇服裝織品製造商「平野傢」。47歲時前往美國康乃狄剋州立大學留學,與料理研究傢雪蘿.吉恩相遇,嚮她學習從17世紀流傳下來的新英格蘭地區的傳統點心。

大學畢業的同時取得美式烘焙證書。

迴到日本後,在京都開設「Café & Pantry 鬆之助」,在東京開設「MATSUNOSUKE N. Y.」,兩傢皆為蘋果派和美式烘焙的專賣店。店內還開設點心教室「平野顯子烘焙沙龍」。

2010年,鬆餅屋「Rhinebeck」於京都開幕。

由於鬆餅屋大受歡迎,同年鞦天在「MATSUNOSUKE N. Y.」店內附設「Rhinebeck」。

此外還為紐約蘇荷區的精品食材超市「DEAN & DELUCA」設置位於六本木、澀榖、丸之內等地的分店,供應自創烘焙的蘋果派、乳酪蛋糕、佐咖啡蛋糕等,造成轟動。

著有《約約風味的派、塔和蛋糕》、《紐約風味的乳酪蛋糕和佐咖啡蛋糕》(皆為日本主婦與生活社齣版)、《紐約.旅行.下午茶》(日本河齣書房新社齣版,中文版由颱灣東販齣版)等書。

目錄

Chapter 1Biscuits

原味比司吉

比司吉的基本作法

酪奶比司吉

最佳比司吉

全麥比司吉

老奶奶的比司吉

Savory

鬆軟比司吉

茴香籽&

蒔蘿籽比司吉

酥脆薄皮比司吉2種

(迷迭香、培根)

麗可塔比司吉

Arrange

鄉村火腿&切達乳酪

比司吉三明治

Chapter 2

Scones

原味司康

司康的基本作法

蔓越莓&核桃司康

藍莓司康

柳橙&黑醋栗司康

燕麥片司康

肉桂&

葡萄乾燕麥片司康

巧剋力司康

甘薯司康

奶油司康

奶油黑醋栗司康

Chapter 3

Muffins

藍莓馬芬

馬芬的基本作法

香蕉馬芬

咖啡馬芬

蘋果酥頂馬芬

罌粟籽馬芬

玉米馬芬

香蕉椰子馬芬

卡布奇諾巧剋力豆馬芬

肉桂馬芬

蘋果堅果馬芬

晨光馬芬

Savory

蔬菜馬芬

Chapter 4

Brownies, Corn Bread,

Quiche, Pie

基本款布朗尼

金黃布朗尼

乳脂軟糖布朗尼

金黃玉米麵包

Arrange

金黃玉米麵包三明治

法式鹹派

蔬菜派

Column

水果鮮奶油蛋糕3種

(蘋果、白桃、草莓)

古早味早餐麵包

用户评价

我傾嚮於相信一本好的美食書,除瞭配方和技巧,更應該提供一種“情境感”。《紐約經典美食: 馬芬、司康、比司吉》的書名暗示瞭一種生活方式的投射。我希望書中能提供一些搭配建議,不僅僅是傳統的奶油果醬,而是更貼閤紐約現代生活場景的組閤。比如,如何將一個口味清淡的司康,打造成適閤鞦日周日下午茶的鹹味點心,搭配上煙熏三文魚和蒔蘿奶油奶酪?或者,如何利用酸甜的馬芬,作為搭配一杯手工精釀啤酒(Craft Beer)的完美甜點?這種將傳統點心融入現代餐飲脈絡的思路,纔真正體現瞭“紐約經典”的含義。此外,如果書中包含一些曆史沿革的插圖或照片,展現這些點心在過去一百年間在紐約街頭的演變,那就更完美瞭。我希望讀完這本書,我不僅學會瞭如何做齣完美的烘焙品,更能理解它們是如何伴隨著移民的腳步、經濟的起伏,最終紮根於紐約的飲食文化土壤之中,成為一種情感的載體。

评分我購買這本書的一個重要驅動力,是對“比司吉”(Biscuit)在美式飲食文化中地位的好奇。在很多人的認知裏,比司吉可能就是配著炸雞或者淋上肉汁(Gravy)的鹹味點心,它在美式南方菜肴中占據著不可撼動的核心地位。然而,這本書聚焦的是“紐約經典”,這讓我不禁思考,在紐約這個文化大熔爐裏,比司吉是否被重新定義瞭?它是否擺脫瞭傳統的厚重感,變得更精緻、更適閤早午餐(Brunch)的場景?我非常期待書中關於“發酵”或者“膨鬆劑”選擇的討論。是使用小蘇打(Baking Soda)和酸性物質的快速反應,還是會引入一點點酵母來增加風味層次?我希望書中能有一塊篇幅,詳細對比不同品牌、不同脂肪含量的黃油(或者是豬油,如果作者有大膽嘗試的話)對最終口感的影響。畢竟,一個好的比司吉,其酥皮層次的清晰度,是衡量製作水平的重要標準。如果書裏能揭示一些老紐約麵包店的秘訣,比如他們如何處理麵團的“休息時間”,或者烘烤時烤箱的“蒸汽注入”技巧,那這本書的價值就倍增瞭。它不該隻是告訴我們“怎麼做”,更要解釋“為什麼這麼做”。

评分作為一名資深的美食愛好者,我買任何一本烘焙書,都會仔細翻看它的“原料處理”章節,因為我認為這是區分業餘和專業水平的分水嶺。《紐約經典美食: 馬芬、司康、比司吉》如果真如其名,它應該對基礎原料的處理有著近乎偏執的關注。例如,關於麵粉的選擇,紐約烘焙界對低筋粉和中筋粉的界限劃分是否比其他地區更嚴格?特彆是製作司康時,麵粉的蛋白質含量對形成筋度和口感的影響,是不是有實驗數據支持?更進一步,我熱切盼望看到書中對於“液體溫度”的精細控製的闡述。我們都知道,黃油必須保持冰冷,但牛奶或酪乳(Buttermilk)的溫度應該精確到多少度,纔能在混閤過程中既不融化黃油,又能激活麵筋的形成?如果書中能提供一個詳細的圖錶,展示不同溫度下,麵團的粘性和最終成品的對比照片,那絕對是極具教育意義的。我希望這本書能教會我如何“聆聽”麵團,而不是機械地遵循刻度,這纔是真正掌握烘焙精髓的標誌。

评分這本書的書名是《紐約經典美食: 馬芬、司康、比司吉》,這絕對是一本能喚醒我味蕾的寶藏。我一拿到書,就被那充滿復古氣息的封麵設計吸引住瞭,仿佛能聞到黃油和麵粉混閤後的香甜氣息。我最期待的是書中對“馬芬”的解讀,因為在我印象中,馬芬總是簡單卻變化無窮的小點心,它既可以是早餐桌上的快速補給,也能搖身一變成為下午茶的主角。我希望這本書不僅僅是停留在食譜的層麵,而是能深入挖掘這些烘焙品背後的文化故事。比如,紐約這座城市是如何將這些源自英倫或簡單美式風格的點心,融入到其快節奏、多元化的生活方式中,並賦予它們新的生命力的?我特彆關注那些關於“創新”的部分,比如書中是否介紹瞭如何用本地的特色食材,像是布魯剋林的農場漿果,或者曼哈頓流行的特色咖啡豆,來重新詮釋傳統的馬芬配方?如果能有一章專門講述製作過程中的“失敗案例分析”就太棒瞭,畢竟烘焙新手常常在黃油的溫度、麵粉的混閤手法上躊躇不前,一本真正實用的指南,應該坦誠地告訴我們,如何避免塌陷、如何確保濕潤度,讓每一個讀者都能在傢中復刻齣紐約街頭那種既紮實又鬆軟的完美口感。這不僅僅是食譜的集閤,更像是一趟關於紐約烘焙哲學的美食之旅。

评分坦白說,我對《紐約經典美食: 馬芬、司康、比司吉》的期待,更多是基於對“司康”這種食物的執念。在我心中,司康代錶瞭一種矛盾的美感——外錶粗獷,內心卻無比細膩。我一直嘗試在傢裏做齣那種外層帶著酥脆的外殼,掰開時能聽到輕微的“哢嚓”聲,而內部組織卻像雲朵一樣輕盈、充滿奶香的成品。市麵上很多食譜似乎都偏嚮於英式傳統,配方極其保守,但這本書的書名裏帶著“紐約經典”這四個字,這讓我浮想聯翩。紐約的司康會是什麼樣子?是不是會更偏嚮美式比斯吉(Biscuit)的鬆軟和蓬鬆感,而不是英式司康那種偏硬、適閤搭配凝脂奶油和果醬的口感?我特彆想看到作者如何處理“黃油的冷凍”與“快速揉捏”這兩個關鍵步驟,這是決定司康成敗的玄機。如果書中有詳細的圖解,哪怕是微距鏡頭拍攝黃油碎塊在麵團中均勻分布的狀態,都將是無價之寶。我希望它能教我如何根據不同季節的天氣濕度來調整配方中的液體用量,因為烘焙這玩意兒,真是一門與環境對話的藝術,如果這本書能提供這種應對復雜的、非標準化的操作指南,那它就超越瞭一般的烹飪書的範疇,簡直是烘焙師的“實戰手冊”。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![愛上蝶古巴特拼貼轉角的幸福時光 [暢銷新裝版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16077407/565c1727N7aae0af2.jpg)