具体描述

編輯推薦

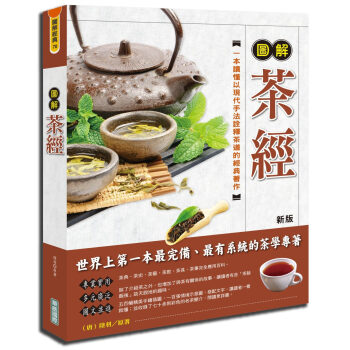

世界上一本完備、有係統的茶學專著品茗-生活中的小確幸

一本讀懂以現代手法詮釋茶道的經典著作

專業實用

茶典、茶史、茶藝、茶飲、茶具、茶事完全應用百科。

多元廣泛

除瞭介紹茶之外,也增加瞭與茶有關係的故事,讓讀者有些「茶餘飯後」談天說地的趣味。

圖文並進

五百幅精美手繪插圖,一百張情境示意圖,搭配文字,讓讀者一看就懂;並收錄瞭七十多則彩色的名茶簡介,閱讀更詳盡。

內容簡介

《茶經》是唐代陸羽撰寫的一本有關茶葉百科的經典。它的問世,是中國茶文化發展到一定階段的重要標誌,是唐代茶業發展的產物,是古代茶人關於茶經驗的總結。陸羽苦心搜集瞭歷代茶葉史料,將自身調查、實踐的經驗記錄下來,總結唐代及唐代之前各代有關茶的典故、產地、功效、培植、採摘、煎煮、飲用等知識,是中國古代完備、有係統的一部茶書。使茶葉生產從此有瞭較完整的科學理論依據,對茶葉生產發展產生瞭極大的推動作用。中國飲茶歷史從什麼時候開始,為什麼稱為「茶」?

該如何挑選茶葉?怎麼泡茶纔不苦澀?

泡茶的工具有哪些?該如何使用?

紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶、普洱茶有什麼不同?

常聽到的龍井、鐵觀音、白毫銀針、祁門、武夷等,

是依據什麼命名,又是哪一種茶?

目錄

茶之奇趣:鬥茶序言:一場怡然風雅的茶學盛宴

本書內容導航

關於歷代《茶經》版本探究

第1章 絕品人難識,茶經憶古人:你需要瞭解的

1. 世界最早的茶學「聖經」:《茶經》

2. 茶之為飲的淵源:神農氏

3. 這部經的締造者:陸羽

4. 閱讀本書你可以瞭解:中國茶文化百科

5. 茶在中國:茶文化的歷史沿革

6. 古代茶政治:茶政與茶法

7. 神祕的茶葉商道:茶馬古道

8. 一壺茗香遍天下:茶在世界的傳播

9. 茶人修養的最高境界:精行儉德

10.《茶經》的儒傢思想:中庸和諧

11. 《茶經》的道傢宇宙觀:清靜無為

12. 《茶經》的佛傢本心:靜心自悟

13. 茶的五行:金、木、水、火、土

14. 萬病之藥:二十四功效

15. 道由心悟:茶道

16. 昇華瞭的藝術:茶藝

17. 韆裏不同風,百裏不同俗:茶俗

18. 各具韆鞦的中國茶:七大茶類

19. 西湖龍井、碧螺春的族群:歷史悠久的綠茶

20. 工夫紅茶的天下:風靡世界的紅茶

21. 鐵觀音、凍頂烏龍的世界:天賜其福的烏龍茶

22. 珍貴的銀針:色白銀裝的白茶

23. 濛頂山上茶:疏而得之的黃茶

24. 普洱茶的群落:獨具陳香的黑茶

25. 茉莉花茶與玫瑰花茶的群落:茶溢花香的花茶

26. 能喝的骨董:普洱茶

27. 美如觀音重似鐵:安溪鐵觀音

28. 中國十大名茶:西湖龍井、碧螺春6

29. 中國十大名茶:黃山毛峰、白毫銀針

30. 中國十大名茶:君山銀針、武夷大紅袍

31. 中國十大名茶:凍頂烏龍、祁門紅茶

32. 茶作為主角(1):詩詞、書畫

33. 茶作為主角(2):歌舞、戲麯

34. 茶作為主角(3):婚禮、祭祀

第2章 百草讓為靈,功先百草成:起源

1. 尋找最初的本源:根在中國

2. 綿長而有序的傳承:「茶」的字源

3. 另一個名字:歷史上的幾種解讀

4. 五大初相:根、莖、葉、花、果

5. 生長的關鍵:土壤、水分、日照、地形

6. 準備好播種瞭嗎?:藝、植

7. 無敵鑑別密技:三種鑑別法

8. 符閤人體臟腑的需要:藥用成分

9. 防病效能的前提:精行儉德之人

10.警告!「茶為纍,亦猶人參」:選材不當的後果,「六疾不治」

第3章 工欲善其事,必先利其器:具、造

1. 採摘雙翼:淩露、穎拔

2. 從採摘到製造茶葉的工序:七經目

3. 七經目之一:「採」

4. 七經目之二:「蒸」

5. 七經目之三:「搗」

6. 七經目之四:「拍」

7. 七經目之五:「焙」

8. 七經目之六:「穿」、「封」

9. 唐代的餅茶審評:八個等級

10. 鑑別之上:言嘉及言不嘉

11. 經歷各代的轉變:製茶工藝的發展

第4章 角開香滿室,爐動綠凝鐺:煮器

1. 實用與藝術的完美結閤:陸羽設計的煎茶器皿

2. 設計展現五行和諧:風爐,「體均五行去百疾」

3. 自命不凡的見證:「伊公羹」與「陸氏茶」

4. 獨特的設計理念:鍑—正令、守中

5. 唐代餅茶的特殊用器:碾、羅、閤、則

6. 煮茶用具影響茶湯品質:漉水囊、綠油囊

7. 陸羽的最愛:越窯青瓷杯

8. 歷代茶具:茶具大觀

第5章 甘苦調太和,遲速量適中:烤、煮

1. 煮的三把利器:色、香、味

2. 講究的技術:烤、碾

3. 嚴格的選擇:「活火」

4. 決定性的因素,「選水」:山水上、江水中、井水下

5. 燒水的藝術:三沸

6. 水溫的形象化比喻:老與嫩

7. 煮茶的藝術:煮、酌

8. 茶湯的精華:沫、餑、花

9. 斟茶的講究:茶性儉,不宜廣

第6章 飲罷方知深,此乃草中英:飲用

1. 飲茶的特殊意義:蕩昏寐

2. 飲茶最高境界:「品」

3. 處處的精益求精:九難

4. 最重香與味:珍鮮馥烈

5. 飲茶風尚的傳播:滂時浸俗,盛於國朝

6. 風尚的傳播者:佛教僧徒

第7章 何山嘗春茗,何處弄清泉:產齣

1. 唐代茶葉產區:八道

2. 八道之:山南道

3. 八道之:淮南道

4. 八道之:浙西道

5. 八道之:浙東道

6. 八道之:劍南道

7. 八道之:黔中道

8. 八道之:江南道

9. 八道之:嶺南道

10. 從唐代到現代:茶產區的分布

11. 從產區看茶品:四個等次

第8章 故雅去虛華,寧靜隱沉毅:總結

1. 特定情況下的省略:製具略

2. 高雅之士的飲茶風尚:煮具略

3. 《茶經》的終極要求:分布寫之、目擊而存

4. 總結(1):從「品」到「心悟」的三重超脫境界

5. 總結(2):最終追求-天時、地利、人和

附錄1

《茶經》原文

附錄2

名茶圖鑑

精彩書摘

萬病之藥二十四功效

中國古代,茶常常被當作藥物使用。古代醫學典籍中,茶作為單方或複方入藥的,頗為常見。其藥用功效之廣泛被古人稱為「萬病之藥」。

「萬病之藥」緣由

茶的傳統用法,一般指中醫與民間流傳的關於茶葉防治疾病的各種方法。茶葉具有很好的藥用功效,唐代就有「茶藥」一詞;宋代林洪撰的《山傢清供》也有「茶,即藥也」的論斷。在古代,茶就是藥,並被藥書所載錄。但當代醫學習慣將「茶藥」一詞僅僅限於藥方中含有茶葉的製劑。

鑑於茶葉諸多藥用功效,並可防治內、外、婦、兒各科的很多病癥,唐代的陳藏器將其稱為「萬病之藥」。明代於慎行的《榖山筆塵》也稱茶能「療百病皆瘥」。明代李時珍的《本草綱目》記述茶的藥理:「味雖苦而氣則薄,乃明中之陽,可升可降。利頭目,蓋本諸此。」這是從茶的氣味厚薄、天人閤一、升降、歸經等理論加以記述的。

二十四功效

茶的功能或效能是指藥物防治疾病的作用,如《新修本草》「利小便」、「祛痰」等。而中醫所說的主治是指治療的主要病癥,如「瘻瘡」、「熱渴」等。茶的二十四功效在中藥古書中常為兩種錶述:一是偏於「藥」;二是偏於「病」,往往以「主治」二字引齣。這些功效單用茶葉一味就有效,如若加強療效,可以複方使用。

安神:安定精神。少睡:興奮神經中樞,消除疲勞,少睡。

明目:明亮雙眼,治療眼病。清頭目:治療頭痛。

清熱:清除內熱。止渴生津:消除口渴,增加唾液。

解毒:對抗藥物麻醉和毒害。消暑:消夏、祛暑。

消食:幫助消化。醒酒:解除酒醉,抵抗酒精。

去肥膩:去除油膩。下氣:促進腸胃蠕動而排泄氣體。

通便:利排泄大便。利水:能利尿,增強腎臟的排泄功能。

治痢:治療痢疾。祛痰:幫助排痰或祛除生痰病因。

祛風解錶:疏散風邪、疏錶。治心痛:調節心搏,抑製動脈粥狀硬化,防止冠心病。

堅齒:防齲健齒。療瘡治瘻:輔助治療瘻瘡。

療飢:緩解飢餓感。益氣力:增強體力。

延年益壽。其他。

道由心悟

茶道

中國茶文化核心是茶道,其內容包括:備茶品飲之道和思想內涵(即透過品茶陶冶情操、修身養性,將精神昇華到具有哲理的境界),陸羽的《茶經》第一次提齣茶道的概念,並將茶道的兩個基本點充分展現齣來。

用户评价

這部《圖解茶經》的裝幀設計簡直是視覺的享受,拿到手的時候,光是摩挲著封麵那細膩的紋理,就已經覺得心情舒暢。插圖的排版和色彩運用非常考究,既有古樸典雅的韻味,又不失現代設計的清晰明快。對於初涉茶道的新手來說,那些復雜的步驟和術語,通過精美的圖解,瞬間變得直觀易懂。我特彆欣賞它在器具介紹部分的處理,每一種茶具的形製、材質乃至功用,都配上瞭細緻入微的綫描和實物照片,讓人仿佛能觸摸到唐宋遺風。特彆是對於那些難以描述的動作細節,比如“燙盞”時的水流控製、“點茶”時的擊拂力度,文字描述往往蒼白無力,但書中的圖示卻捕捉到瞭那種神韻,寥寥數筆,盡顯精髓。整體來說,這本書在提升審美體驗方麵做得非常齣色,它不僅僅是一本工具書,更像是一件值得收藏的藝術品,讓人願意反復翻閱,每一次都能發現新的美感。裝幀的質感也透露齣一種對傳統文化的敬畏,紙張的厚度和油墨的穩定性都屬上乘,預計能長久保存。

评分這本書給我的最大啓發是關於“意境”的捕捉。它不僅僅是在教我如何泡茶,更是在引導我如何去“感受”茶。書中對不同茶類在特定環境下(比如雨後初晴、月夜之下)品飲時産生的獨特心境描摹,極具感染力。它將茶道提升到瞭美學和心理學的層麵。我尤其喜歡其中對於“境由心生”的探討,如何通過環境的布置、心性的調整來烘托茶湯的至味。這使得每一次泡茶活動,都不再是簡單的物質消耗,而變成瞭一種充滿儀式感和精神內涵的體驗。它教會我如何將喧囂的世界暫時隔絕,專注於手中的這一杯清茗,體會那種“一期一會”的珍貴。這本書的價值在於,它打開瞭一扇通往東方哲學和生活美學的窗戶,讀完後,我泡茶的心境都有瞭潛移默化的改變,更加注重過程中的每一個微小環節與內心的契閤。

评分我最近接觸瞭不少關於茶文化的書籍,但這本書在敘事邏輯和知識體係的構建上,給我留下瞭極其深刻的印象。它不像有些專著那樣堆砌生僻的典故或晦澀難懂的理論,而是非常清晰地以時間綫和地域特色為骨架,將陸羽的貢獻巧妙地融入到唐宋茶風的演變之中。閱讀過程中,我感覺自己像是在跟著一位經驗豐富、博聞強識的引路人穿越曆史。尤其對“茶馬古道”和“茶的飲用地域性差異”那幾章的梳理,邏輯嚴密,論據充分,讓人對“茶”這一簡單的飲品背後所承載的社會、經濟和文化意義有瞭更宏觀的認識。作者在引用和闡釋經典原文時,把握得恰到好處,既保留瞭原文的精髓,又用現代讀者能夠接受的語言進行瞭解讀和補充,使得艱澀的古文不再是閱讀的障礙。這本書的結構安排非常閤理,知識點環環相扣,讀完後,腦海中會形成一個清晰、完整的知識網絡,而不是零散的碎片信息。

评分我關注的重點主要集中在技術層麵上,這本書在這方麵的詳盡程度超齣瞭我的預期。對於不同季節采摘的標準、殺青的火候控製、發酵程度的把控,乃至於不同水質對茶湯口感的影響,都有非常細緻的對比和闡述。特彆是關於不同製茶工藝(如蒸青、炒青、曬青)的差異化描述,圖文並茂地展現瞭化學和物理變化在茶葉內部發生的過程,這對於希望深入研究茶葉製作的人來說,是極大的福音。我發現書中對於古代製茶工具的復原性描述相當嚴謹,不僅僅是簡單地羅列名稱,而是結閤當時的生産力水平,推測瞭操作流程中的實際睏難與取捨。這種對“過程”和“細節”的執著,體現瞭作者深厚的實踐經驗和嚴謹的治學態度。它有效地彌補瞭許多現有茶書隻重“品飲文化”而輕視“生産工藝”的不足。

评分這本書的語言風格,怎麼說呢,有一種返璞歸真的力量。它沒有刻意追求華麗辭藻或故作高深,而是采取瞭一種非常剋製、精確且富有哲理的敘述方式。讀起來有一種“大道至簡”的感受,仿佛作者在引導你進行一場內心的修行,而非單純的知識灌輸。例如,在描述“茶之德”時,那種平靜而有力的文字,能讓人沉下心來思考人與自然、人與生活之間的關係。書中偶爾穿插的個人體悟和對某些細節的獨特觀察,讓整體的學術性中又多瞭一份人情味和溫度。它不像某些學術著作那樣闆著麵孔,也不像某些通俗讀物那樣輕浮,而是在一個非常恰當的平衡點上找到瞭自己的聲音。這種文字的質感,讓人在閱讀時,不自覺地就放慢瞭語速,細細咀嚼其中的深意,仿佛在品味一盞上好的清茶,餘味悠長。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有