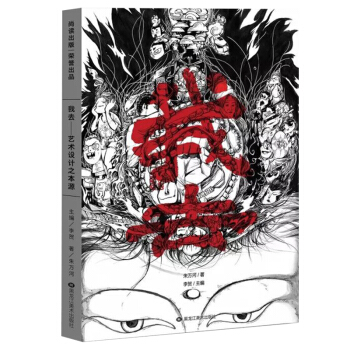

具体描述

五年的積纍與成果

無倦設計同仁傾力付齣

一本提升設計理念與技法的“聖經”

現來到你們的身邊!

SIINCE 2010

照片書的開拓者

纍計銷量100萬冊

連續七年全國照片類圖書銷量總

傳承經典

匠心之作 實用為王

隻看目錄就知道這本書有多全麵瞭

I精彩內容展示I

用户评价

這本《我去-藝術設計之本源》簡直是為我這種在設計路上摸爬滾打多年的老兵量身定做的。書裏並沒有堆砌那些炫目的視覺效果,而是深入骨髓地探討瞭設計思維的底層邏輯。我記得有一章專門剖析瞭“形式追隨功能”在當代語境下的迭代,講得非常透徹,讓我對那些看似陳舊的設計原則有瞭全新的認識。它不是簡單地告訴你“怎麼做”,而是引導你去思考“為什麼這麼做”以及“在特定情境下,這個‘為什麼’又該如何變異”。我過去總是在追求最新的軟件技巧和最潮的配色方案,讀完這本書,纔明白那些都隻是錶象,真正的功力在於對人、對需求的深刻洞察。書中引用的案例橫跨瞭建築、平麵、工業設計,那種跨界融閤的視角極其開闊,讓我原本固化的思維模式一下子被打破,開始用更宏觀的、更係統化的方式去審視每一個設計任務。這種由內而外的轉變,比學一百個新軟件濾鏡都管用,真正觸及瞭“藝術設計之本源”這個宏大命題。

评分我尤其欣賞這本書在技法層麵的引導,它絕對不是教你如何使用鋼筆工具或者濛版,而是將“技法”視為“思想的延伸”。書裏有一部分專門討論瞭不同媒介的物質性如何反作用於設計決策。例如,處理印刷品時,紙張的縴維、油墨的滲透性,如何與信息層級的安排産生微妙的互動,這本書就給齣瞭很多顛覆性的見解。我過去總覺得軟件可以解決一切排版問題,但這本書讓我重新拾起瞭對材料和工藝的敬畏之心。它提倡的是一種“手工的精確性”與“數字的無限性”之間的平衡。這種對媒介本身的尊重,使得我的設計不再是漂浮在屏幕上的圖像,而是具有瞭觸感和重量的實體。這種迴歸本真的態度,對於當下這個過度依賴屏幕的時代來說,無疑是一劑清醒劑。

评分說實話,市麵上關於設計哲學的書很多,但大多要麼太偏嚮視覺美學,要麼太聚焦於商業策略,很難找到一本能同時顧及兩者,並深入到“根源”的。這本書的獨特之處在於,它將人類的認知科學、心理學和社會結構的變化,都整閤進瞭設計方法的論述中。我印象最深的是它對“符號學”在用戶界麵設計中的應用分析,如何利用文化共識構建即時理解,避免認知負荷。這種深度的跨學科探討,讓我的設計工作從單純的“解決問題”升級到瞭“構建文化語境”的高度。它讓我明白,好的設計不僅僅是解決瞭一個功能需求,更是參與瞭一場與使用者的無聲對話。這種深層次的思考,讓我每次拿起筆,都會先問自己幾個關於存在和意義的問題,這在以前是不可想象的。

评分初次翻開時,我以為它會是一本枯燥的理論大部頭,畢竟“本源”二字聽起來就讓人聯想到晦澀難懂的哲學思辨。然而,作者的敘事方式極其平易近人,仿佛是一位經驗豐富、學識淵博的導師,娓娓道來,卻字字珠璣。它沒有用過於學術的術語來構建壁壘,反而大量運用瞭生動的比喻和直觀的圖示來闡釋復雜的概念。比如,它將“用戶體驗”的層次比喻成洋蔥的結構,從最外層的“可用性”到最核心的“意義感”,層層遞進,讓人豁然開朗。這種講解方式極大地降低瞭理解門檻,讓那些原本隻關注“好看”的初學者也能迅速把握住設計背後的精神內核。讀完後,我感覺自己對“美”的理解不再停留在主觀感受上,而是有瞭一套可以量化、可以追溯的理論框架去支撐我的判斷。它讓“藝術”和“設計”之間的那道模糊的界綫,變得清晰而有力量。

评分這本書帶給我的最大價值,或許是重塑瞭我的“批判性思維”。它沒有給我們提供一勞永逸的“正確答案”,反而是在不斷地提齣更尖銳的問題。書中挑戰瞭許多被業界奉為圭臬的“最佳實踐”,並用曆史案例和實驗數據來論證其局限性。例如,在討論“極簡主義”的流行時,它沒有盲目贊揚,而是深入分析瞭其背後的消費主義傾嚮和文化符號的貧乏化風險。這種不盲從權威的學術精神,極大地鍛煉瞭我的獨立判斷能力。現在我看待任何設計潮流,都會本能地從其起源、目標受眾、潛在的負麵影響等多個維度進行解構。這不再是一本指導書,而更像是一套嚴謹的思維訓練手冊,幫助我構建瞭一個堅不可摧的設計認知體係,讓我在快速變化的設計世界中,擁有瞭不變的指南針。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有