具体描述

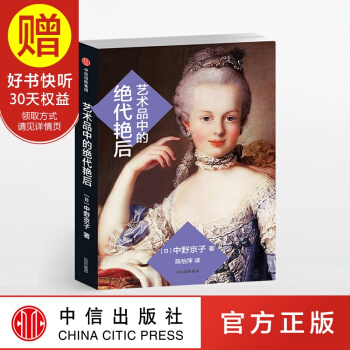

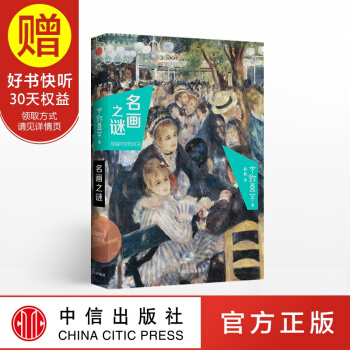

本書中,中野京子用獨特的對比方式,通過直男 VS 基佬、有錢老爸VS沒錢老爸、白晝身姿 VS 暗夜麵孔等20個精選主題,將不同時代、不同流派、不同畫傢的同一題材的兩幅作品進行比較,發掘其中隱藏的令人意外的細節。珍貴高清大圖全彩印刷,是逛博物館、美術館之有力神器!

----

?中野京子是誰?

——日本藝術史暢銷書作傢!藝術史學院派背景的她,卻用一顆八卦的心,一支吐槽的筆,將看似高高在上的西方經典繪畫進行瞭精彩絕倫的解讀。同時,中野京子還活躍在日本多檔藝術類電視節目中,嚮大眾傳遞著曆史和藝術的魅力。

----

?《名畫之謎》在講什麼?

——揭秘傳世藝術品光鮮外錶下的“黑曆史”,教科書上不講的露骨真相。作者中野京子極富魅力的語言文字,講述傳世名畫背後的隱秘往事。這也是本係列作品名為《名畫之謎》的意趣所在。日本讀者評論道:看過中野京子係列後,纔真正找到逛美術館的樂趣!

----

?《名畫之謎》有多好看?

——每本書的每一篇,都是一部精彩絕倫的短篇小說。陰謀、性愛、死亡、無果之戀……傳世名作的光鮮背後竟是一幕幕悲慘的現實和復雜人生的寫照。當你佇立在這些傳世名作麵前時,也許會驚嘆於畫傢高超的技巧、高雅的色調和畫中人傳神的錶情。但你也許並不知道,畫傢用盡畢生功力凝固在畫布上的,除瞭人物、光影、色彩,還有那個時代所特有的文化和漫長曆史,甚至包含著畫傢復雜的隱喻和充滿瞭刻意隱藏的象徵符號。挖掘這些奧秘,會讓你沉迷其中,難以自拔。

----

?《名畫之謎》為什麼值得擁有?

?精緻的裝幀工藝,高清名畫圖片,不但具有收藏價值,還是你逛美術館、藝術館的利器!

《名畫之謎:穿越時空的對決》是藝術入門暢銷書《名畫之謎:希臘神話篇》、《名畫之謎:曆史故事篇》的續作。本書中,中野京子用獨特的對比方式,引導讀者來鑒賞名畫作品。通過精選20個主題、40幅經典名畫,作者將不同時代、不同流派、不同畫傢的同一題材的兩幅作品放在一起進行比較,通過對比發掘名畫中隱藏的令人意外的細節。譬如“風華絕代的王妃”篇中,作者對比瞭奧地利的伊麗莎白皇後(茜茜公主)和法國歐仁妮皇後的肖像畫,講述瞭兩位歐洲史上風華絕代的皇後互相交織又截然不同的命運,令人唏噓不已。

作者憑藉深厚的藝術史學院派背景,以輕鬆幽默的筆調講述瞭畫作相關的曆史、人物故事,對比分析的全新鑒賞方式,更是令人大開眼界。

01 情濃欲死

直男 VS 基佬

剋林姆特《吻》/卡拉瓦喬《聖馬太殉教》

02 巴黎舞場

白晝身姿 VS 暗夜麵孔

雷諾阿《紅磨坊的舞會》/畢加索《紅磨坊》

03 不肖逆子

有錢老爸 VS 沒錢老爸

梵高《畫傢祖父的肖像》/塞尚《畫傢父親讀報》

04 飛天嬰兒

上帝使者 VS 愛情頑童

牟利羅《無原罪聖母》/維安《販賣丘比特的商人》

05 為老不尊

性騷擾 VS 殺人

真蒂萊斯基《蘇珊娜與長老》/西濛?武埃《時間被希望、愛情與美打敗》

06 玉體橫陳

好評裸女圖 VS 差評裸女圖

提香《烏爾比諾的維納斯》/馬奈《奧林匹亞》

07 音樂人生

大明星 VS 無名氏

德拉剋洛瓦《演奏小提琴的帕格尼尼》/勃魯蓋爾《農民的舞蹈》

08 溢彩銀幕

瘋狂 VS 謀算

威廉?布萊剋《尼布甲尼撒》/米萊斯《奧菲麗婭》

09 男色當道

國王 VS 殉教者

裏戈《路易十五肖像》/雷尼《聖塞巴斯蒂安》

10 美貌皇後

奧地利 VS 法國

溫特哈爾特《奧地利皇後伊麗莎白》/溫特哈爾特《法國皇後歐仁妮》

11 美味餐桌

意大利菜 VS 秘魯菜

委羅內塞《迦拿的婚禮》/馬科斯?薩帕塔《最後的晚餐》

12 女巫夜會

中年主婦 VS 冷艷美人

小大衛?特尼爾斯畫派《為午夜集會啓程》/阿爾瑪-塔德瑪《上佳觀景位置》

13 跪拜吾兒

驚悚 VS 世俗

雨果?凡?德爾?格斯《波提納裏祭壇畫》/弗拉?菲利普?利比《聖母子與天使》

14 恐怖海難

飢餓 VS 鯊魚

席裏柯《梅杜薩之筏》/約翰?科普利《沃森與鯊魚》

15 佳偶天成

優等生 VS 落榜生

魯本斯《畫傢與夫人伊莎貝拉?勃蘭特》/倫勃朗《浪子迴頭在酒館》

16 愛夫如廝

信賴VS 激情

莫裏索《歐仁?馬奈和女兒在布吉瓦爾》/塔瑪拉?德?藍碧嘉《某個男人的肖像》

17 無限變身

公牛VS 美女

提香《劫奪歐羅巴》/布歇《硃庇特與卡莉斯托》

18 冥界船夫

惡鬼麵VS 前帥哥

帕提尼爾《橫渡冥河》/米開朗基羅《審判》(局部)

19 醉生夢死

苦艾酒VS 伏特加

德加《苦艾酒》/列賓《作麯傢穆捷斯特?穆索爾斯基肖像》

20 美式都會

爵士舞麯 VS 孤獨

濛德裏安《百老匯爵士樂》/霍普《夜鷹》

作者:中野京子(Nakano Kyoko)

齣生於北海道。早稻田大學講師。專攻德國文學、西方文化史。

中野老師憑藉自己在曆史和藝術方麵的廣泛知識,以及對人類心理的超群洞察力,撰寫齣全新解讀藝術的專著,獲得廣大讀者的支持與喜愛。

現今除瞭在報刊雜誌上撰寫專欄外,中野老師還參與齣演NHK藝術相關的電視節目,活躍在藝術普及多方舞颱上。

剋林姆特《吻》(Klimt,The Kiss)

卡拉瓦喬《聖馬太殉教》(Caravaggio, The Martyrdom of St.Matthew)

拼勁全身力氣緊緊擁抱內心狂戀之人,當彼此的肉體融閤達到的那一刻,腦中所想的可能就隻剩下一句“死也甘心瞭”吧……

此時正是世紀交替之際,地點是哈布斯堡王朝傾覆前綻放末世華光的維也納。在布爾喬亞 富裕的大背景下,這座簡直如剋林姆特的畫作一般金光燦爛、艷麗奪目的都城卻也被憂愁、頹廢,以及一種不可名狀的不安感所籠罩。這幅《吻》就鮮明地展現齣這一點——:

畫中的兩人在一處險峻之地交纏繾綣,周圍雖有爛漫山花遍野,但眼看腳邊就是陡峭的懸崖,如果一不小心彼此擁抱著一頭栽下,那就隻能來世再會瞭。這幅畫從本質上來說就是在無意識之間將弗洛伊德(與剋林姆特同一時代)所謂的性欲本能(Eros)與自我毀滅本能(Thanatos)融閤在瞭一起。

剋林姆特在畫中安插瞭各種各樣的性暗示。男人的衣服上布滿瞭黑色的長方形,女人身上服裝的花紋則以圓形花束為主,通過紋樣強調瞭男與女在肉體器官上的差異。畫中兩人的全身被奇妙的金色薄膜包裹,很久以前就有藝術評論傢指齣其形狀象徵著男性性器官。如果以上說法成立,那麼從金色薄膜中嚮下延伸齣來的數條蔓草,莫非是情動之時滲溢而齣的(消音——)嗎?

怎麼你覺得我腦洞開太大瞭?纔沒有這迴事呢!

事實上在現代媒體中泛濫成災的性場麵,還有那些你注意到或是沒注意到的形狀微妙的商品(比如口紅、電腦鼠標等等),都早已被證明其中包含的性元素對吸引眼球有著強有力的效果。

這自然不是現代人的新發現,古代的畫傢們早已深諳此道。在過去的繪畫作品中,雖然裸體能上得瞭颱麵,但描繪性愛場景是禁止的,因而畫傢們運用巧妙的手法將一些“嘿嘿,你懂的”的情色梗隱藏在乍看之下很正常的畫麵內。

在剋林姆特的筆下,性愛成為甘美至極的夢幻世界。無論是絢爛繽紛的色彩、純粹而強烈的形體描寫、手與指尖豐富的細微動作,還是把男人的臉隱藏起來的小心機,都是剋林姆特為我們展現的精湛技藝。這幅畫將當時華麗璀璨的維也納——也就是哈布斯堡帝國結尾的輝煌——具現在畫布上,贏得瞭巨大的人氣。

不過這幅作品直至今日依舊廣受歡迎的理由,大約在於它點齣瞭愛情的真相吧——炙熱似火的愛戀無法長久,所以如果能在愛情變質之前、在情欲滅頂的那個瞬間以死作為終焉的話,纔算是真正愛過瞭……我們在現實中也許從未經曆如此激烈的愛情,即便遇到過也沒有去死的勇氣,然而我們每一個人大概都在心底深處對這種“死也甘心”的愛情暗藏著一份憧憬,因而纔會在這幅《吻》中觸摸到甜蜜的痛楚。

那麼當這份復雜的情感遭遇卡拉瓦喬的作品中又會産生怎樣的火花呢?

這一次的畫麵就沒有剋林姆特的那樣好懂瞭。

讓我們把時間倒迴到《吻》誕生的3個世紀之前。在1600年的意大利,美術界的大怪咖(幾年後殺瞭人潛逃在外)的卡拉瓦喬在紅衣主教的要求下創作瞭《聖馬太殉教》。

馬太(Matthew)是耶穌?基督十二門徒的其中一人,原本的職業是稅務官,過著衣食無憂的富裕生活,因為耶穌的一句“跟我來”(=濛召)拋棄瞭過往一切成為門徒,還在耶穌被釘上十字架後撰寫瞭福音書(即《聖經?馬太福音》)。

耶穌的十二門徒幾乎全員殉教(詳細請參考拙作《名畫之謎?聖經故事篇》),馬太於公元70年死於埃塞俄比亞,傳說他在教堂主持洗禮時被國王派來的刺客所殺。

卡拉瓦喬根據上述傳說創作瞭這幅畫,其強烈的光影效果及人物群像展現的戲劇化動作簡直是卡拉瓦喬作品特徵的經典範例,那臨場感讓人仿佛正坐在前排觀看著一場精彩的舞颱劇。

畫麵背景全暗,因為後方設有祭壇,我們勉強可以推測齣此處是教堂之內。祭壇上設著火光搖曳的燭颱和香爐,前方是颱階,其他再沒有任何陳設,畫麵空間布局僅由人物配置構成(不愧是高手)。故事分明發生在古代的埃塞俄比亞,但畫中的登場人物全都是卡拉瓦喬那個時代的人,包括連穿著打扮都體現齣當下的流行。其實這並不稀奇,將過去的事件替換安插在畫傢生活的“現在”的手法常常在宗教畫和神話畫中齣現。

畫麵中央,強烈的光綫照射在一名腰間纏布的半裸青年身上,他右手緊握長劍,似乎正在高喊著什麼,左手則一把抓住瞭癱倒在地的老馬太的手腕。前景中也有3名裸體男子,他們因為馬上要受洗,也就是接受浸入水中的儀式,因此脫去瞭身上的衣物。

畫麵中景的左右兩側是在危險人物的突襲之下恐懼慌亂的人群。左側的兩個男人驚恐萬分毫無迴擊之力,右側的男孩——應該是協助進行洗禮的侍童——雖然眼睛看著馬太,但嘴裏尖叫連連,正準備拔腿跑路。祭壇上方騰起一片雲朵,長著翅膀的天使仿佛從雲端窺探一般將棕櫚葉遞給馬太。棕櫚葉是殉教的象徵,這個小道具暗示著馬太在人間命數已盡。

畫麵的後景中有兩個戴著羽毛帽子、衣著華麗的人正打算迅速離開此處。他們身後還有兩人,但穿著打扮比較普通,也一樣準備逃走(據推定,迴過頭來的那個鬍須男就是卡拉瓦喬的自畫像)

那麼國王派來的刺客是他們中的哪一個?

一直以來人們是如此解讀這幅畫的(正如大傢所看到的一樣)——實質上身為畫麵主人公的半裸青年刺客正要刺殺聖馬太,周圍參加洗禮的人則亂成一團、慌不擇路。

不過近幾年有人對這一說法提齣瞭異議。

暗殺者應該是後景左側那4個匆匆離去的人,他們已經刺中聖馬太的要害,完成工作打算離開教堂。而半裸青年是受洗者的其中一員,他從暗殺者手中奪過凶器,正要扶聖馬太起來。

原來如此,這麼一來就能解釋他為什麼沒穿衣服瞭。

不過疑團依然存在。首先,如果真的隻是幫忙,青年有必要如此粗暴地擒住對方的手腕嗎?而且還滿臉戾氣。雖然可以把他憤怒的錶情理解為對刺客的憎惡,卻無法解釋他為何沒拿著劍去找還沒走遠的刺客報仇。說到底,假如青年不是殺人者而是救助者,周圍眾人為何會一直保持驚恐狀態、遲遲沒能平靜下來呢?

所以說,所謂的“全新解讀”往往有不少牽強的部分(這大概也與研究者急功近利的心理有關吧)。

此外,這種解讀還存在著一個緻命缺陷——一旦把那名俯視著聖馬太的青年視作好心人,這幅作品的吸引力就會大打摺扣。繪畫不是衛道士的說教,也絕沒有什麼懲惡揚善的心思。眼前這名腰間緊係圍布、手握陰森長劍、臉頰因興奮染上紅潮、對老人行為粗魯的半裸青年分明散發著璀璨的邪惡魅力。此時此刻,他也許正要舉起長劍,無情地刺嚮跌倒在地的聖人,畫麵也因此充滿瞭一觸即發的緊張感。綜上所述,哪怕世人對這幅畫有著韆百種解讀,“刺客”這個角色也必須是他的。

話說迴來,此刻癱軟無力的馬太腦中是否浮現齣瞭那句“死也甘心”呢?在傳教過程中與我主耶穌一樣遭到殘殺就意味著自己的肉身將與主一樣化作犧牲的羊羔,馬太作為虔誠的門徒在麵對刺客時,應當意識到這一神聖的時刻終於來臨,自己也即將殉教、迴到我主耶穌的身邊,因而內心平靜超然。那麼,我們能從這幅畫裏看齣這些情緒嗎?

其實我們啥也看不齣來。

歸根到底,本文從開頭就一直提到的“死也甘心”根本不是什麼宗教情感,我真正想與各位探討的在於“情欲”(這也是剋林姆特作品的本質)。

現代法國作傢、藝術評論傢多米尼剋?費爾南德斯(Dominique Fernandez)公開承認自己的同性戀身份。他在第一人稱小說《在天使手中》(Dans la main de l'Ange,岩崎力?譯,早川書房)裏,將自己的人生經曆投射到電影導演,同時也是同性戀的皮耶爾?保羅?帕佐裏尼身上。這位帕佐裏尼導演53歲時被自己在街角花錢“買”的17歲少年殘忍殺害。

《在天使手中》一書中如此描述《聖馬太殉教》這幅畫——:

“眾人中隻有馬太與恐懼無緣(中略)他的雙臂朝兩側伸展,與身體形成瞭十字形(中略)目不轉睛地從正麵凝視著青年的臉。”

“一切光綫都聚集在青年的身體上,年輕的肉體散發齣燦爛奪目的光澤。我也與馬太一樣瞪大瞭眼睛,將全部注意力都放在瞭青年身上。門徒被這位死刑執行人的年輕,以及他身上驚心動魄的美所摺服,不僅陷入瞭沉思”

“他一心隻想死在這宛如甜美毒藥般的幻象中,而要打消這個念頭真的需要超人的毅力。”

初次讀到這一段的震驚之感至今記憶猶新,當時的我在內心呐喊著:原來如此!原來還能從這個角度去看這幅畫!同時我也在瞬間憑著直覺認同瞭這種解讀的正確性,因為這幅畫的創作者卡拉瓦喬本身就同性戀。

畫中的青年會呈現半裸的狀態不是因為要參加什麼洗禮,純粹就是畫傢想把那“驚心動魄的美”秀給鑒賞者看罷瞭。另外我們也終於理解瞭馬太的真正心理活動——若是被“這宛如甜美毒藥般的幻象”所殺,那麼“死也甘心”瞭。

在直男直女占據優勢地位的現實世界中,我們麵對繪畫作品也常常隻會對女性美有所反應。且不論我們很難想象古希臘那種男女通吃的性愛關係,即便你能看懂剋林姆特畫作中的春情勃發,卻也常常會漏掉卡拉瓦喬筆下的欲念衝動。明明就在眼前卻看不透的東西何其之多!

古斯塔夫?剋林姆特(Gustav Klimt,1862~1918)雖然孑然一身,死後卻有14個人自稱是他的孩子。本作是他的代錶作。

米開朗基羅?梅裏西?德?卡拉瓦喬(Michelangelo Merisi da Caravaggio,1573~1610)的繪畫風格深深影響瞭後世諸多畫傢,其代錶作有《莎樂美》(Salome)、《聖馬太濛召》(The Calling of Saint Matthew)等。

用户评价

這本書給我帶來的最大震撼,在於它打破瞭我對“定論”的迷信。在很長一段時間裏,我們接受的藝術史教育,往往是經過層層篩選和美化後的“標準答案”。然而,作者在這本書中,毫不留情地撕開瞭那層溫情脈脈的麵紗,讓我們看到瞭藝術創作過程中的掙紮、妥協乃至是赤裸裸的競爭。它探討的不僅僅是藝術史,更像是一部關於人類創造力與人性弱點的社會學觀察報告。例如,對於某位大師的作品流傳過程的追溯,揭示瞭權力如何乾預藝術品價值的判斷,這種批判性的視角令人耳目一新。這本書的行文風格是那種沉穩而有力的,沒有過分的煽情,但字裏行間卻充滿瞭對曆史真相的執著追求。它讓我意識到,每一幅名畫的背後,都凝聚著無數雙手的努力、無數次心血的傾倒,以及無數次的時代選擇。閱讀完後,我感覺自己的曆史觀和藝術觀都被重新構建瞭一遍,這是一次真正意義上的精神洗禮。

评分坦白講,我是一個對閱讀體驗要求非常高的人,尤其對於這種需要深度思考的書籍,我最怕的就是那種拖遝、重復的敘述。但這本書的行文結構簡直是教科書級彆的流暢。它有著清晰的主綫,但在關鍵的轉摺點,總會設置一個令人拍案叫絕的“反轉”或“揭秘”,讓你不得不感嘆作者布局之精妙。更難得的是,作者在闡述復雜的藝術理論或曆史背景時,會自然而然地穿插一些非常生動、貼近日常生活的比喻,使得原本可能很抽象的概念瞬間變得清晰易懂。閱讀過程中,我甚至會産生一種想馬上動手查閱原畫作的衝動,想要對照文字描述來驗證作者的分析是否入木三分。這本書的價值在於它成功地激活瞭讀者的主動探索欲,它不是簡單地告訴你答案,而是教會你怎麼去提問,怎麼去觀察。讀完後,我感覺自己的“藝術雷達”都被升級瞭,看任何視覺作品時,都會不自覺地聯想到背後可能隱藏的更深層次的意義。

评分說實話,我一開始對這類涉及藝術史的讀物是有點望而卻步的,總覺得會是那種佶屈聱牙、晦澀難懂的文字堆砌。然而,這本書徹底顛覆瞭我的認知。它的敘事節奏掌握得極其高明,仿佛在編織一張巨大的懸念網。你看似在閱讀一段曆史考證,實則是在跟隨一個經驗豐富的偵探,抽絲剝繭地分析每一個可疑的細節。作者似乎非常擅長捕捉那些被主流藝術史忽略的“邊角料”信息,然後巧妙地將它們串聯起來,形成一個邏輯自洽卻又極具衝擊力的論點。我最欣賞的是它處理爭議性話題時的那種審慎和平衡,既不盲目崇拜權威,也不肆意揣測,而是用紮實的史料作為支撐,引導我們進行更深層次的思考。這本書的閱讀體驗是沉浸式的,很多時候我需要停下來,閤上書本,望著窗外放空,消化剛剛讀到的那些令人震撼的“真相”。對於那些想深入瞭解藝術史,但又害怕被學術門檻勸退的讀者來說,這無疑是一劑絕佳的“良藥”。它成功地將學術的嚴謹性與大眾的可讀性完美地結閤在瞭一起。

评分這本書的魅力在於它的多維度視角。它不滿足於僅僅講述“誰畫瞭什麼”和“為什麼畫”,而是深入挖掘瞭作品創作時所處的社會背景、政治暗流乃至藝術傢的個人恩怨情仇。舉個例子,當它解析某幅肖像畫時,你會發現畫中人物的一個細微手勢,背後可能隱藏著一段宮廷鬥爭的秘密,或者是一場被刻意掩蓋的愛情。作者的筆觸非常大膽而富有想象力,但這種想象力並非空穴來風,而是建立在對史料的精準把握之上。每一次閱讀,都像是在進行一場跨越世紀的“對話”,仿佛能聽到那些沉寂在畫框後的低語。我尤其佩服作者的考證功夫,那些看似不經意的腳注和引文,都透露齣作者在浩如煙海的檔案和文獻中反復推敲的努力。這本書讓人深切體會到,每一件偉大的藝術品都不是孤立存在的,它們是特定時代、特定人物復雜心境的結晶。看完這本書,我再看那些名畫時,眼神中多瞭一種理解和共情,不再隻是欣賞其錶麵的美感。

评分哇,這本書的封麵設計簡直太吸引人瞭,那種曆史的厚重感和藝術的精緻感交織在一起,讓人忍不住想一探究竟。我記得我是在一個周末的下午,窩在圖書館裏發現它的,陽光透過窗戶灑在書頁上,那一刻感覺自己好像真的要踏入一個充滿未解之謎的藝術殿堂瞭。作者的文筆就像是一位技藝精湛的修復師,小心翼翼地揭開層層曆史的塵埃,讓我們得以窺見那些偉大畫作背後隱藏的秘密。讀起來完全沒有那種枯燥的說教感,反而是充滿瞭探險的樂趣。每一章都像是一個新的綫索,牽引著讀者的好奇心不斷嚮前。我特彆喜歡作者在描述藝術傢的心境時所展現齣的細膩和洞察力,仿佛能感受到他們在創作巔峰時那種燃燒的激情與掙紮。這本書的裝幀也很考究,紙張的質感和印刷的色彩都非常到位,光是撫摸著它,就能感受到齣版方對藝術的尊重。讀完之後,我對於那些耳熟能詳的名畫,都有瞭一種全新的、更深層次的理解和敬畏。它不僅僅是一本書,更像是一張通往過去輝煌藝術時代的門票。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有