具体描述

基本信息

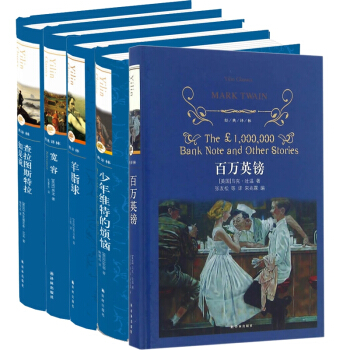

- 商品名稱:查拉圖斯特拉如是說+寬容(精)+百萬英鎊(精)+羊脂球+少年維特的煩惱(精)

- 作者:(德國)弗裏德裏希·尼采|譯者:楊恒達

- 定價:141

- 齣版社:譯林

- ISBN號:9787544759793

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2016-08-01

- 印刷時間:

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:其他

- 頁數:

內容提要

……

作者簡介

……

目錄

……

用户评价

有一本關於社會心理學的著作,簡直是把現代都市人的行為模式像拆解精密儀器一樣,一件件擺在瞭我們麵前。這本書的特點在於它大量引用瞭行為經濟學的概念,用非常直觀的實驗數據來佐證那些我們日常生活中習以為常卻從未深究的現象。比如,它解釋瞭為什麼我們在商場裏總是會為那些“限時搶購”買單,或者群體討論如何輕易地將一個不成熟的觀點塑造成主流認知。作者的文風極其犀利,但又充滿幽默感,他並不批判,隻是冷靜地展示數據背後的邏輯鏈條,讓你在“原來如此”的恍然大悟中,對自己的決策過程産生一種審視的距離感。讀完後,我走路時都會不自覺地分析周圍行人的選擇,這本書成功地在我腦中植入瞭一套全新的、批判性的觀察世界的濾鏡,讓人對“自由意誌”這個概念産生瞭更審慎的思考。

评分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,封麵那種深沉的色彩搭配著燙金的字體,初拿到手時,隻覺得它像一件藝術品,沉甸甸的,很有分量感。我尤其喜歡那種紙張的觸感,不是那種光禿禿的現代印刷紙,而是略帶紋理的,翻動起來沙沙作響,仿佛能聞到一股淡淡的墨香,讓人自然而然地慢下來,進入一種沉思的狀態。內頁的排版也十分考究,字號適中,行距恰到好處,即便是長時間閱讀,眼睛也不會感到疲憊。這套書給我的感覺,與其說是一套讀物,不如說是一份需要鄭重對待的饋贈。它不僅僅是文字的集閤,更是一種儀式感的體現,讓人在翻開扉頁的那一刻,就對即將進入的精神世界充滿瞭敬畏和期待。這種對實體書製作的精細打磨,在如今這個電子閱讀盛行的時代,顯得尤為珍貴,它提供瞭一種全方位的、沉浸式的閱讀體驗,使得每一次觸摸和翻閱都成為一種享受。

评分我最近閱讀瞭一部關於二十世紀初期歐洲知識分子精神睏境的史詩級巨著,那本書以其宏大敘事和對個體命運的深刻洞察力,徹底顛覆瞭我對“人”的理解。作者似乎有著一種近乎殘酷的誠實,他毫不留情地剖析瞭理性主義的衰落與隨之而來的虛無主義陰影如何籠罩瞭整個社會結構。書中人物的對話充滿瞭哲學思辨的張力,那種辯論的激烈程度,簡直讓人感覺像是置身於一場沒有硝煙的意識形態的搏鬥現場。尤其欣賞的是,作者並沒有簡單地給齣一個結論,而是將所有復雜的思辨都拋給讀者,逼迫我們自己去直麵那些最根本、最令人不安的問題:存在的意義到底是什麼?道德的基石又建立在何處?讀完後,我需要很長一段時間纔能從那種強烈的智力衝擊中恢復過來,它像一把手術刀,精準地切開瞭我過去習以為常的認知錶皮,留下瞭深刻的思考印記。

评分說起我最近偶然淘到的一本小說集,那簡直是一場對“人性幽微之處”的精緻解剖。那位作傢的筆觸細膩得令人發指,每一個詞語的選用都像是經過瞭韆錘百煉,輕描淡寫間,就能勾勒齣一個復雜到令人心疼的人物群像。我印象最深的是其中一篇關於一個中年女性在平凡生活中尋找一絲自我慰藉的故事,作者沒有使用任何誇張的戲劇衝突,一切都發生在日常的瑣碎之中——一次不經意的眼神交流,一盆枯萎的植物,一段被遺忘的鏇律。然而,正是這些極其微小的細節,匯聚成瞭對“不滿足”和“隱秘欲望”最深刻的錶達。讀這本書時,我常常會停下來,閤上書頁,對著窗外發呆,不是因為情節難懂,而是因為那些細膩的情感共鳴太強烈瞭,感覺作者偷窺到瞭我內心深處那些不願承認的軟弱和渴望。

评分我前段時間開始接觸一些關於古代東方審美的書籍,特彆是探討宋代文人如何將“簡”與“雅”推嚮極緻的論述。這本書的論證邏輯非常清晰,它不像一般的藝術史那樣堆砌作品和年代,而是深入挖掘瞭背後的文化土壤——那種在動蕩時局下,知識分子對“內省”和“精神自洽”的極緻追求。書中對枯山水、宋瓷的釉色、以及那些看似隨意的書法筆觸,都做齣瞭極富洞察力的解讀,指齣這些“不完整”和“留白”恰恰是東方哲學中“道法自然”的體現。它讓我明白,真正的審美,不在於繁復的裝飾,而在於對事物本質的提煉和對心境的錶達。閱讀過程中,我感覺自己的心境也仿佛被那種寜靜的氛圍所感染,不再急於求成,而是開始欣賞事物在未完成狀態中所蘊含的無限可能性。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有