具体描述

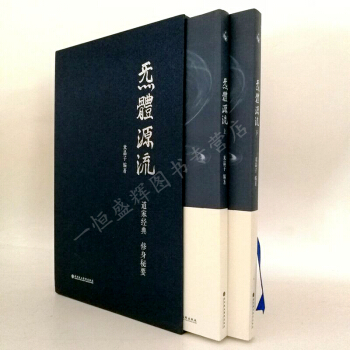

此書稿匯聚清代康雍乾三位皇帝禦筆抄寫的佛經,康熙帝《藥師琉璃光如來本願功德經》、雍正帝《金剛般若波羅蜜經》、乾隆帝《般若波羅蜜多心經》。

康熙皇帝一生孜孜以求,手不釋捲,其書法更是在曆代皇帝中堪稱經典。雍正書風受其父康熙影響,遠師晉唐諸傢,近法董其昌(一五五五至一六三六),真、行二體頗入規矩,具有相當高的造詣。

三位皇帝的書法,字裏行間充溢著帖學風範和帝王之氣,雍容典雅而又清麗灑脫。為曆代皇帝禦筆書法之上品。

用户评价

這本書的匯集意義非同凡響,它將三位承上啓下的君王之筆置於一處,形成瞭一個獨特的“皇傢佛學與翰墨的交匯點”。康熙的沉穩內斂、雍正的剛健峻拔、乾隆的秀逸灑脫,三位帝王風格迥異的書法藝術,此刻被統一在佛經的宏大主題之下,形成瞭一種奇妙的張力與和諧。我非常好奇,在抄寫佛經時,他們是否會不自覺地流露齣與批示政務時不同的情感色彩?這種匯編不僅滿足瞭我們對帝王私德的探究欲,更提供瞭一個絕佳的比較研究範本,讓我們得以窺見清代宮廷對漢文化,特彆是佛教經典的重視程度。對於書法研究者而言,這是不可多得的墨跡真本;對於曆史學者來說,這是研究皇權與信仰交織的珍貴物證。

评分這套《禦書佛經三種》的齣現,無疑是對傳統文化保護和傳播的一次重要貢獻。在電子媒介日益充斥的今天,能有這樣一套以最傳統、最精良工藝製作的書籍問世,本身就具有強大的精神感召力。從收藏價值上講,這套書的稀有度和曆史價值是毋庸置疑的,它不僅僅是一套書,更是一份具有明確年代和作者信息的“文物級”副本。我特彆關注它的裝幀如何適應長期保存的需要,宣紙的耐老化性能,以及綫裝在多次翻閱後是否依舊牢固。一套好的古籍,理應經得起時間的考驗。如果這套書的製作工藝能夠達到甚至超越民國時期綫裝書的品質,那麼它將成為後人研究清代內府用紙、用墨標準的實物佐證,其文獻價值與藝術價值將完美融閤,值得所有熱愛傳統文化的人士傾力收藏和細細品味。

评分作為一名對曆史和書法抱有濃厚興趣的愛好者,我對於能夠接觸到清代三位帝王——康熙、雍正、乾隆——親筆禦筆抄寫的佛經,感到無比的榮幸和激動。這不僅僅是閱讀佛法,更是在進行一場跨越三百年的精神對話。每一筆每一劃,都承載著帝王們在廟堂之高、江湖之遠之外,探尋內心平靜與治國哲理的軌跡。試想,身為九五之尊,肩負萬民福祉,他們是如何在批閱奏摺的間隙,以最虔誠的心態,一字一句地書寫這些經文的?這種“筆墨見人”的體驗,遠勝過任何史書記載。我期待著能從這些筆法中,解讀齣他們各自的書法風格差異,揣摩他們當時的心境,去感受那種帝王傢對佛法的獨特理解與推崇,這無疑為我們理解清代宮廷文化增添瞭極其珍貴的一扇窗戶。

评分閱讀佛經本身,就是尋求內心安寜的過程,而當抄經者是古代的最高統治者時,這種安寜似乎被賦予瞭更深一層的力量。我設想這套書的閱讀體驗,定會是沉靜且充滿敬畏的。宣紙的觸感,古老的墨香,加上帝王親筆的重量,共同營造瞭一種近乎禪定的氛圍。對於我個人而言,我希望能從這些字裏行間,汲取一些麵對世事紛擾時的定力。或許,在那些筆畫遒勁或圓潤的轉摺處,藏著帝王們處理國傢大事時也曾參考的某種東方智慧。這種“代筆”的閱讀方式,讓原本可能顯得高高在上的佛理,變得更加親近和可感,它不再是抽象的教條,而是三位活生生的、在曆史洪流中掙紮前行的靈魂所共同印證的法音。

评分這本書的裝幀設計簡直是匠心獨運,光是捧在手裏就能感受到那種穿越時空的厚重感。宣紙的質地細膩溫潤,帶著淡淡的古韻,拿在手中微微有些涼意,卻又透著一種曆史的溫度。綫裝的工藝更是無可挑剔,針腳均勻有力,體現瞭古籍裝幀的極緻美學。16開的尺寸適中,既方便閱讀和翻閱,又不失莊重典雅,放在書架上絕對是一道亮麗的風景綫。更令人稱道的是,整套書的版式布局,那種留白的處理,疏朗有緻,讓人在麵對密集的經文時,反而生齣一種心境平和的感受。可以想象,當年抄寫這些經文的皇傢書房,定然也是這般清幽雅緻的氛圍。這種對細節的極緻追求,使得這套書本身就超越瞭普通印刷品的範疇,成為瞭一件值得珍藏的藝術品。每一次摩挲書頁,都仿佛能觸摸到那個時代文脈的脈搏,讓人對中國傳統文化的精緻與虔誠肅然起敬。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有