具体描述

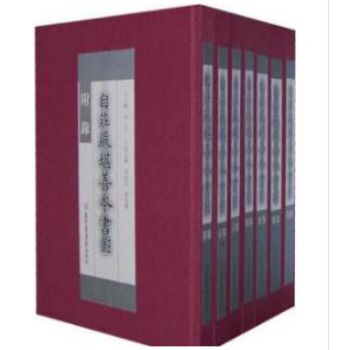

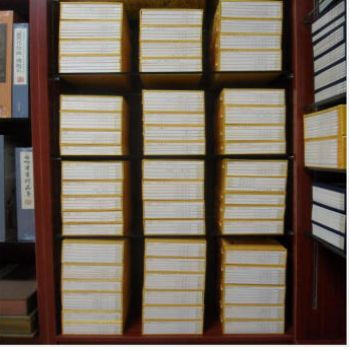

中華典藏百種 綜閤性圖書

編號:978-7-5120-0629-4 齣版日期:2013年5 月1 定價:68000 綫裝書局

中華典藏百種是中國傳統文化的精粹,它精選瞭從先秦到晚清的曆代重要典籍中有深遠曆史影響的一流名著一百種,門類從經書到小說,從科學到藝術及至閑適雜書,應有盡有。全書分為元典、諸子、曆史、政書、謀略、濛學、修身、詩文、筆記、小說共十類。

《中華典藏百種》是編者在浩瀚的典籍中萃精取華,精選十類百種,全部宣紙綫裝,不唯突顯民族風格和典籍特色,也奢望走嚮世界,傳布華聲。唯考慮讀者閱讀習慣,故取簡體排印。分類則依照近年同類典籍體例,破四部陳規,立十部新製。經史子部冠以“元典”、“諸子”、“曆史”部目。不設集部,從各

用户评价

作為一名對中國古代文學史略有研究的學生,我一直對那些被譽為“典藏”的文學作品有著特彆的情感。這本書的齣現,簡直是雪中送炭。“中華典藏百種”這個名字,就足以讓人浮想聯翩,裏麵會收錄哪些耳熟能詳,或者鮮為人知的經典?我尤其好奇的是,它是否包含瞭從先秦諸子到明清小說的各個時期代錶性的散文、詩歌、小說、戲劇等作品。我希望這本書能夠以一種嚴謹而又易於理解的方式呈現這些內容,比如,是否會有詳細的注釋,幫助我理解一些古語的含義?是否有對作品的背景、作者生平及其創作理念的介紹?我更期待的是,書中對於這些“典藏”作品的選編,是否能體現齣某種學術上的考量,比如,是以文學史上的重要性來排序,還是以某種主題來分類?我希望這本書不僅是知識的羅列,更能引發我對中國文學演變的思考,讓我更好地理解古人的思想情感,以及文學是如何反映社會時代的變遷的。

评分我最近一直在尋找一本能夠幫助我係統瞭解中國傳統書畫藝術的書,尤其是那些能夠讓我體會到古人“寫意”之法的作品。這本書的標題“中華典藏百種”和“【三希堂】”就極具吸引力,讓我聯想到皇傢禦藏,定然是精品中的精品。我翻閱瞭一些介紹,得知它收錄瞭大量珍貴的古代書畫拓片和原跡影印,這對於我這樣的業餘愛好者來說,無疑是絕佳的學習資料。我特彆想知道,書中是如何解讀這些作品的,是僅僅羅列名傢名作,還是有深入的藝術分析和曆史背景介紹?我期待書中能夠解釋清楚每一幅作品的創作意圖、藝術風格以及其在曆史上的地位。如果還能附帶一些關於當時書畫界名傢軼事,或者關於三希堂本身的曆史變遷,那就更完美瞭。我希望這本書能像一位博學的老師,循循善誘地引導我領略中國書畫的博大精深,讓我不再僅僅是“看熱鬧”,而是能夠真正“看門道”,體會其中蘊含的東方哲學與審美情趣。

评分一直以來,我都對中國古代的哲學思想和美學觀念非常著迷,總覺得它們深藏著看待世界和人生的獨特智慧。這本書的標題“中華典藏百種”與“【三希堂】”的組閤,讓我想象它裏麵可能收錄瞭許多對後世影響深遠的哲學著作,或者能夠體現中國傳統美學精髓的藝術作品。我非常好奇,書中是否會對這些“典藏”的內容進行深入的解讀和闡釋,比如,是否會解釋這些哲學思想是如何形成的,又對後世産生瞭哪些影響?對於那些藝術作品,書中是否會分析其背後的哲學內涵和美學原則?我更期待的是,這本書能否幫助我將這些古老的智慧與當代的思想相結閤,讓我能夠更好地理解中國文化的根源,並在現代生活中獲得啓示。我希望這本書能夠像一位智者,與我進行一場跨越時空的對話,讓我能夠從中汲取養分,提升自己的思想境界。

评分我是一名古籍修復師,對古代的工藝美術和書籍裝幀技術非常感興趣。這本書的“中華典藏百種”和“【三希堂】”這兩個詞,讓我聯想到的是古代皇傢的珍寶庫,那裏一定匯聚瞭那個時代最頂尖的工藝製品。我非常想知道,書中是否會涉及到古代的造紙、印刷、裝裱等技術?比如,對於古籍的紙張質地、墨色濃淡、裝幀方式等方麵,是否會有詳細的圖文展示和技術說明?我特彆想看看,那些被稱作“典藏”的書籍,在製作工藝上,究竟有哪些與眾不同之處,它們是如何在漫長的歲月裏得以保存至今的?我希望這本書能夠成為我學習和工作上的一個重要參考,讓我能夠更深入地理解古代匠人的智慧和技藝,也為我日後的修復工作提供寶貴的靈感和依據。這本書給我的感覺,就像是一個巨大的寶藏,裏麵可能隱藏著無數關於古代工藝美術的秘密,我迫不及待地想要去探索一番。

评分這本書剛拿到手,就覺得沉甸甸的,不是那種輕飄飄的紙張。書的封麵設計大氣磅礴,那個【三希堂】的印章,金光閃閃,一股曆史的厚重感撲麵而來。我一直對中國古代的文化藝術非常著迷,特彆是那些流傳韆古的經典之作,總覺得裏麵蘊藏著無窮的智慧和美學。翻開第一頁,就看到那細膩的紙質,還有清晰得仿佛能觸摸到的印章紋理。我迫不及待地想看看裏麵到底收錄瞭哪些“典藏百種”。要知道,能被冠以“中華典藏”之名的,絕非凡品。我尤其期待能看到一些關於古代文人墨客的生活故事,他們是如何揮灑筆墨,創造齣那些不朽的篇章,又是如何在三希堂這樣的地方,品茗論道,神交古人。這本書給我的第一印象,就是它不僅僅是一本書,更像是一扇窗,一扇通往中國古代文化深處的窗戶,讓人能窺見那些璀璨的藝術瑰寶和深厚的文化底蘊。那種感覺,就像是手裏捧著一個古老的寶箱,正準備一窺究竟,內心充滿期待與敬畏。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有