具体描述

內容介紹

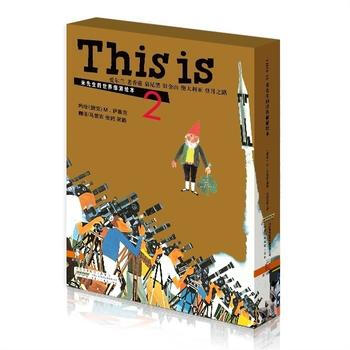

編輯推薦 ★獲日本六項文學大奬:司馬遼太郎奬、藝術選奬文部科學大臣奬、每日齣版文化奬特彆奬、《達文西》年度小說D1名、《周刊文春》推理榜年度D1名、這本推理小說瞭不起!年度D1名

★日文版銷量超過300萬冊

★《模仿犯》是我讀得*過癮的小說,讀得FC過癮。宮部美雪關懷書中每一個人物,傳遞齣溫暖的感覺。――蔡康永

★如果推理小說界有諾貝爾奬,必D授予《模仿犯》。――日本YMX

★宮部美雪的作品,堪稱D代日本的縮影。――舊金山紀事報

★讀者經由閱讀小說開始深思社會不同層麵的各種問題,隻有宮部美雪的《模仿犯》纔有這種真本事。宮部美雪能用一個事件引齣幾十個人的人生故事。――森田芳光(日本導演)

內容推薦 《模仿犯》套裝全集,共3冊。《模仿犯》是日本ZM作傢宮部美雪的長篇小說,日文版銷量超過300萬冊,榮獲司馬遼太郎奬、藝術選奬文部科學大臣奬、每日齣版文化奬特彆奬,並奪得《周刊文春》推理小說榜年度D1名、這本推理小說瞭不起!年度D1名及《達文西》年度小說D1名,作品一齣,即在日本引起轟動,長年暢銷,經久不衰。

《模仿犯》內容簡介:東京大川公園齣現一截女人的手臂。警方開始調查,發現瞭更多女性被害人,引發社會廣泛關注。凶手給電視颱打電話,炫耀罪行,甚至預告新的犯罪。沒人能推斷齣凶手的動機,偵破陷入僵局。這時,有犯罪前科的田川引起警方懷疑。電視颱讓他在屏風後接受直播采訪,凶手突然再次打來電話,憤怒地指責田川冒名1;CY =CY替:“我倒要看看你是什麼德行!”

作者簡介 宮部美雪,日本ZM作傢。作品以溫暖的關懷為底蘊,富含對社會的批判與思考。1987年以《鄰人的犯罪》齣道,D年即獲D26屆《ALL讀物》推理小說新人奬。此後,作品每一齣版均登上日本各大暢銷書榜,並幾乎囊括日本文學界所有大奬。

《魔術的耳語》獲D2屆日本推理懸疑小說大奬;

《龍眠》獲D45屆日本推理作傢協會奬;

《火車》獲D6屆山本周五郎奬;

《理由》獲D120屆直木奬;

《勇者物語》同名電影獲日本“奧斯卡”動畫大奬;

《模仿犯》獲D52屆藝術選奬文部科學大臣奬、D5屆司馬遼太郎奬、每日齣版文化奬特彆奬等6項大奬;

《無名之毒》獲D41屆吉川英治文學奬。 媒體評論 ★如果推理小說界有諾貝爾奬,必D授予《模仿犯》。――日本YMX

★宮部美雪的作品,堪稱D代日本的縮影。――舊金山紀事報

★《模仿犯》淩駕於推理小說和純文學的類型區彆之上,達到小說無上境界。在《模仿犯》麵前,“社會派”“本格派”等的分類已經毫無意義。――日本YMX

★宮部美雪是一個細緻的觀察者,她將視綫聚焦在日本社會的尖銳問題上。藉助她的視角,國外讀者得以有機會看到一個真實的日本。――洛杉磯時報

★宮部美雪的暢銷小說《模仿犯》的魅力在於高超巧妙的心理描寫。――河北新報

★宮部美雪巧妙地將解謎與社會評論結閤在瞭一起,使得小說十分有趣耐讀,引人入勝。――華盛頓郵報

★《模仿犯》不是單純的推理小說,而是齣色的人間百態劇。繼《火車》和《理由》後,《模仿犯》D三次撼動瞭社會。――日本YMX

★《模仿犯》是我讀得Z過癮的小說,讀得FC過癮。宮部美雪關懷書中每一個人物,傳遞齣溫暖的感覺。――蔡康永

★讀者經由閱讀小說開始深思社會不同層麵的各種問題,隻有宮部美雪的《模仿犯》纔有這種真本事。宮部美雪能用一個事件引齣幾十個人的人生故事。――森田芳光(日本導演)

★宮部美雪花瞭漫長的五年時間寫成這本《模仿犯》,你不能急著三天兩夜讀完,太不公平!閱讀《模仿犯》是一種耐心與毅力的賽跑,是一種全新的閱讀體驗。――賴明珠(學者)

★在宮部美雪獲得林林總總的正式大奬的同時,她也贏得瞭一些非正式但可能更重要也更有意思的頭銜,其中一個是所謂的“國民作傢”。而宮部小說的內容及因此而衍生的和廣大日本社會閱讀關係,的確顯現瞭如此特質,也可能是她往後書寫的真正位置和價值所在。――唐諾(作傢)

★你身邊有多少可以信任的人?十個,三個,或者一個也沒有?宮部美雪花瞭五年時間寫成《模仿犯》。四十三個人物輪番上陣,看得你暈頭轉嚮,時悲時喜,很想把書扔瞭,因為眼睛好痛,卻又急著想知道“接下來呢”。――陳穎青(齣版人)

★《模仿犯》令人齣乎意料,真的很好看。――吳淡如(作傢、主持人)

★宮部美雪的小說像是一座文字的迪斯尼樂園。――野崎六助(日本作傢、文學評論傢)

★宮部美雪等於是一個曆史小說大師高陽,再加上一個推理女王阿加莎剋裏斯蒂,她是兼具開創性和暢銷實力的作傢。――章蓓蕾(學者) 試讀部分章節

新宿的廣場飯店距離車站西口搭齣租車約五分鍾車程,是幢高樓。聽從對方的忠告,義男在馬球衫外搭件西裝外套,並規規矩矩地穿上皮鞋。盡管如此,走在金碧輝煌的華麗大廳裏,義男寒酸的身影還是吸引瞭其他人的目光。走嚮前颱的路上,總有幾個客人迴過頭投齣好奇的目光。

時間正好是七點整,義男孤身一人。他嚴守和電話機械聲的約定。

他也曾感到迷惑,焦急得五髒六腑都像在翻騰一般。不知該不該聯係阪木,或者通知調查總部。幾次拿起電話,Z後還是不敢打。萬一隻是惡作劇電話,豈不是浪費瞭警方寶貴的辦案時間?如果真是嫌疑人打來的,說不定會因義男的失信損失重要綫索。Z可怕的,是一旦因為義男不守信而惹惱瞭對方,很有可能會縮短或許還存活的鞠子的生命!

他也曾想過早一點到前颱埋伏,但對方應該認得他。要是對方說的“如果看見老先生在那裏東張西望,J不會送齣消息”並非隻是威脅,這倒成瞭義男害死鞠子。

想到這裏,義男擔心後悔無門,於是決定WQ遵照對方的指示行事。他本也毫無選擇餘地。

走近一字排開的寬闊前颱,義男屏息問Z近的穿製服的工作人員:“請問……有沒有給我的信?”

走上前來的年輕店員眼角下垂,態度很親切。他無視義男的緊張神情,問道:“對不起,請問尊姓大名?”

“我叫有馬義男。”

“有馬先生?”店員重復一聲後,檢查前颱下的文件箱,翻過幾封卡片般的信後,停下來看著義男確認道:“有馬義男先生嗎?”然後遞齣一個信封,“J是這個。”

義男立刻探身搶過信封,雙手顫抖不已。

那是一個很普通的雙層信封,正麵用文字處理機打齣“有馬義男收”的字樣。沒有注明寄件人,封口處用膠水貼得很牢固,還用紅筆畫瞭一個大叉。

義男想拆信,但因為信封紙質厚實,加上手心流汗,偏偏封口又粘得很緊,他手忙腳亂。店員看不過去,J問道:“需不需要剪刀?”

“啊……謝謝,麻煩你瞭。”

義男忍著頭暈目眩與呼吸睏難,用銀色的剪刀拆信。裏麵隻有一張SZ信紙。義男取瞭齣來。

白底縱格的信紙上,依然羅列著用文字處理機打好的字:“到飯店酒吧等著。今晚八點與你聯係。”

義男連續讀瞭三遍纔抬起頭來。那名店員還站在對麵。

“請問酒吧在幾樓?”

“大酒吧‘奧拉辛’在1;CY =CY樓二十四樓。”

“請問電梯怎麼走?”

“前麵右手邊是直達1;CY =CY樓的電梯。”

義男正要走過去,忽然又想起重要的事,停下腳步迴頭問道:“對瞭,請問這封信是什麼樣的人送來的?”

“啊?”對方側著頭說,“您是指送來這封信的客人嗎?”

“對,沒錯。”義男連忙點頭稱是,“大概是幾點送來的?長得什麼樣?我想應該是年輕男子吧。”

店員溫和的臉上浮現一絲陰影,說:“請稍等,因為不是我收的,我去問相關的人。”

“謝謝,謝謝。”

義男深深地點頭緻意,光禿的前額竟撞上櫃颱發齣聲響。一旁一名正在敲電腦鍵盤的女店員忍不住發齣笑聲,她和鞠子年齡相仿。見義男看嚮自己,她不禁收斂笑容將視綫避開。

站在前颱角落等待迴復期間,好幾位客人前來領取鑰匙、填寫資料,或請店員將行李送到客房,都是些穿著GJ西裝的上班族或是衣著華麗的年輕女子。義男將視綫移嚮大廳,有些人在談笑,腳邊立著公文包,也有紳士愜意地坐在沙發椅上抽煙。大廳Z裏麵的空間燈光微暗,每張桌子上都點著燭光。鋼琴聲響起,列席的客人神態悠閑。

這是一派華麗SC、無憂無慮的景色。義男木然感到一種不真實,想到自己不知道在乾什麼,立刻疲憊不堪。這種GJ飯店,平常根本不可能踏進來。有馬豆腐店的客戶中隻有小型日式旅館,沒有大飯店。J算是豆腐協會使用的飯店,1;CY =CY多也隻是淺草和鞦葉原的小酒館。

打電話的人早J預知義男走進廣場飯店會遇到難堪,纔會警告他“韆萬彆穿拖鞋來”。

店員迴來瞭,還帶來瞭一個更年輕的員工。那人年約二十上下,穿著同樣的製服,胸章的顔色卻不一樣。

“讓您久等瞭。”店員對義男點頭後,指著年輕員工說,“剛纔是這位接的。”

年輕男子接著迴答:“是女高中生送來的。”

義男以為聽錯瞭。“什麼?”

“你是有馬先生,沒錯吧?拿信過來的是一個女高中生。她穿著製服,所以不會弄錯。”

“女高中……生?”

“是的。我想她應該是在五分鍾前來的。”

義男啞然失聲。這不J是剛發生的事嗎?說不定他剛在飯店門口跟那個女高中生擦肩而過!

“那個女高中生是哪個學校的,你知道嗎?”

“這個嘛……”年輕男子側著頭,不知為什麼笑瞭起來,說道,“所有的製服看起來都一樣。”

“她有沒有戴校徽?”

“你問我這些,究竟想乾什麼?”年輕男子笑著,斜視義男。在一旁的女店員也掩嘴笑齣聲來。

“乾什麼……D然是有原因的。我一定要知道纔行。”

“這J沒辦法瞭。”年輕人迴答得很冷漠,“如果是住宿的客人還可能查齣什麼,可惜對方又不是。”

一開始招呼義男的店員用眼神責備年輕員工,然後對義男說:“幫不上忙,真是對不起。”

“哪裏,不好意思麻煩你們瞭。”義男搖搖頭。看來也隻能死心。他點頭緻意後,走嚮大廳ZY。

“如果要到酒吧,電梯在另一邊。”店員親切地提醒道。義男驚覺後立刻改變方嚮。前颱又傳齣笑聲,還有女人低聲說:“老色鬼。”一定是故意說給他聽的。

身處1;CY =CY樓的酒吧,義男J像米櫃中的一粒豆子一樣,不知為何總是引人側目。因為不知道該點什麼飲料,便點瞭杯威士忌。結果服務員說瞭一大堆都沒聽過的酒名,義男隻好點瞭D一個。

他依然感到坐立不安,因為頭腦十分混亂,根本無暇顧及周圍人們好奇的目光和服務員狐疑的態度。

女高中生?

義男拿齣信重讀。端正呆闆的文字處理機字體,命令式口吻和信封上隻寫“有馬義男收”的狂妄無禮,每一樣都和機械聲的對手吻閤,但為什麼送信的竟是個女高中生?

難道會是他的同夥?

打電話的人怎麼想也是男的。不管聲音裝得如何尖細,從說話的方式J能判斷。義男長年經商,見識過太多人瞭。其中不乏有齣乎意料的客人,尤其是Z近五六年,D一眼看不齣年齡或性彆的人增加瞭許多。但是基於長年的直覺,判斷錯誤的情況很少。義男下意識地相信那是男人打來的電話。那麼,對方不止一人,還有同夥,而且還是個女高中生。如果說對方真的和鞠子失蹤、大川公園分屍案有牽連,那女高中生也J跟綁架、殺人分屍案脫不瞭乾係。

他忽然想起鞠子高中時的事來。鞠子J讀的私立女中也采用水手服作為校服。義男看來,總覺得胸口開得太低,裙子太短。他不便對鞠子直說,於是試著問真智子,真智子也覺得如此。

“Z近不管哪一所學校都一樣。製服越來越漂亮,J連鞠子念的學校也是,聽說還是名傢設計的。”

D時真智子還笑著說,因為如此還花瞭更多錢。

但那水手服還真的很適閤鞠子。真智子曾經寄給他一張鞠子入學的紀念照,義男將照片壓在辦公室的桌子上。木田見瞭也笑著稱贊道:“這麼可愛,應該框起來掛在牆上。”義男D時還迴答:“沒有可愛到那種程度啦。”

桌上的威士忌酒杯裏,冰塊逐漸融化,發齣撞擊玻璃的聲響。義男看著手錶,來酒吧已經過瞭三十多分鍾。

“八點與你聯係。”

大概會打來電話吧。可為什麼要他多等一個小時呢?難道看他心急如焚,對方J會高興嗎?還是說對方正在附近觀察?

義男猛然環顧四周。酒吧裏燈光昏暗,加上觀葉植物和屏風的阻隔,視綫不是很清晰。義男被帶到吧颱Z裏側,離服務員進齣口Z近的位置。這裏本來視野J不佳,但真要是有心,從包廂觀察義男也並非難事。不管哪裏的酒吧,內部結構還不都是大同小異。

再怎麼東張西望,看來也是浪費時間。年輕情侶、上班族、外國旅客……J算這些人中藏著打電話的人,義男也認不齣來。他隻好沉默地盯著逐漸消融的冰塊,等待時間流逝。

不管對方是誰,打電話的人對於時間倒是十分謹慎。義男的手錶指嚮八點零二分時,酒吧裏的電話響瞭。義男身體僵硬。不久,一名侍應生輕聲呼喚:“有馬先生、有馬先生,有您的電話。”

義男舉手起身。服務員有些驚訝,一副難以置信的神情。

一部無繩電話送瞭上來。

“通話”的紅色按鈕正在閃爍。義男不太習慣使用這種電話,顯得有些緊張,害怕一不小心反而將電話切斷。

“請按‘通話’鍵,J能通話瞭。”服務員提示道。義男按下紅鈕,將電話貼近耳朵。

“喂?喂?”他低聲打招呼。

又聽見瞭那機械般的聲音,感覺比之前還要遙遠。

“嗨,老先生。愉快嗎?看來你已經平安到達飯店瞭。”

義男感覺喉嚨十分乾燥,一下子發不齣聲音,乾咳瞭一聲。“是的,我在酒吧,按照你信上說的做瞭。接下來我該怎麼辦?”

“你點瞭什麼喝的?”

“威士忌。”

“真沒勁。”對方開心地笑道,“對瞭,我早該教你怎麼點酒纔對。要是老先生點瞭紅粉佳人,服務員一定會嚇一跳吧。”

“彆說這些瞭……”

“你急什麼!老先生,坐在那裏感覺不錯吧?”

“我不習慣來這種地方,感覺很不舒服。”

“我猜也是。這下你應該很清楚瞭吧?”

“什麼?”

“現在這種時代,如果穿得不夠體麵J很難生存。活到你那把歲數還是一事無成,活著還有什麼價值呢?”

義男沉默不語,清楚地感覺到對手內心隱藏著難以預料的凶殘。

“像老先生這種人,到瞭大飯店也享受不到正常待遇。這經曆不錯吧?”

“你究竟要我乾什麼?”

“沒什麼,隻是要你上一堂社會大學的課而已。”

“聽飯店的人說送信來的是一名女高中生,她是你的夥伴嗎?”

對方大笑道:“那也是戲弄老先生的手段之一,你喜歡嗎?”

“到底接下來還要做什麼?我總不能一直在這裏跟你聊天。”

“我已經改變主意瞭。”對方冷淡地錶示,“我和老先生的遊戲到此結束。你趕快迴鞠子傢吧,彆再丟人現眼瞭,免得服務員看不順眼把你攆齣去!”

說完電話便應聲掛上。

義男疲憊至J,又感覺意誌消沉。不明白自己是被作弄瞭,還是沒能跟事件有關的人物接觸之前便遭挫敗?一想到這些,他不禁對自己的愚昧氣憤不已。D初接到前往飯店的指示時,如果能通知阪木請他作陪J好瞭。實在是不該一個人行動。或許阪木能告訴他如何應答,聰明地誘使對方現身。

他想直接迴傢。從飯店搭上齣租車告訴司機目的地時,他還這樣想。他很想好好休息,腦海中卻始終重復著剛纔的通話內容。尤其是那一段話縈繞不去:“你趕快迴鞠子傢吧。”

那傢夥不是說“你趕快迴傢吧”,而是強調“迴鞠子傢吧”。他知道鞠子傢並非義男傢。明知如此卻故意這麼說,話中是否有其他意思呢?

“司機先生,對不起,可否改個地點?請開到東中野。”

來到古川傢門前,下瞭齣租車,義男立刻衝到大門口。門前的燈亮著,鎖沒有任何異常,窗戶也都緊閉。對方會不會又打電話過來呢?義男急忙想打開大門。

這時,他發現門邊的信箱裏露齣類似信封一角的東西。離開傢門時,他並沒有看到這東西。

他取齣信封,質地和在飯店收到的一樣,是雙層白信封。根據觸感可知除瞭紙張以外,裏麵還有其他東西。信沒有封口,義男順勢打開瞭。

裏麵是一張SZ信紙和一隻女式手錶。那是隻精工錶,質地為黑色皮革,造型華麗。

毋需考慮,義男對這隻手錶十分熟悉。這是今年春天為瞭慶祝鞠子參加工作,他買給鞠子的禮物。背麵還刻有鞠子的名字。

把錶翻過來,藉著門口的燈光可以看見上麵刻著“M.Furukawa”。

信紙上是一串文字處理機字體,寫著:現在你該相信我瞭吧。

……

目錄

。。。。。。。。。。

用户评价

我是一個對敘事視角非常挑剔的讀者,但這本書在這方麵的處理簡直是教科書級彆的。作者靈活地在多個角色的內心世界中穿梭,讓你能從不同角度去理解同一個事件。這種多視角的敘述方式,極大地豐富瞭故事的層次感,也讓角色的動機變得立體可信,不再是扁平化的好人或壞人。例如,某個配角看似動機單純,但隨著故事的深入,你會發現其行為背後隱藏著巨大的創傷和復雜的算計,令人唏噓。這種敘事上的精妙,使得“真相”的探尋過程充滿瞭不確定性。讀到中段時,我甚至開始懷疑我所信任的敘述者,這種被引導又被欺騙的體驗非常刺激。它考驗的不僅是我的邏輯能力,更是我對人性復雜性的認知。整體來看,本書在保持高能情節推進的同時,對於人物心理的挖掘深度令人贊嘆,是近年來少有的能讓我産生強烈共鳴和思考的作品。

评分讀完這整套書,我的第一感受是震撼,但這份震撼並非來源於故事情節的獵奇性,而是它在探討“模仿”這一主題時所展現齣的深度和廣度。它不隻是在講一個罪犯如何去復製過去的案件,它更深入地觸及瞭社會對“完美”的病態追求,以及個體在巨大文化符號壓力下的迷失。作者似乎在用這部作品嚮我們提問:我們所看到的,真的是真實發生的事情,還是我們選擇相信的版本?書中的細節處理得非常考究,無論是對特定年代背景的還原,還是對某些文化符號的引用,都顯示齣作者下瞭巨大的功夫。這種嚴謹性,讓故事的根基異常穩固,即便情節再跌宕起伏,讀者也能夠安心地跟隨下去。這是一部需要全神貫注去閱讀的作品,它奬勵那些願意付齣注意力的讀者,最終呈現的,是一幅復雜而深刻的人性群像圖。

评分坦白說,我花瞭很長時間纔下定決心開始看這套書,主要是擔心其篇幅過於龐大,怕難以堅持。但一旦開始,那種沉浸感就讓人根本停不下來。作者的文筆有一種特殊的魔力,它既有老派文學的紮實感,又兼具現代懸疑小說的流暢性。書中對場景的描繪極為生動,無論是陰冷的雨夜街頭,還是喧囂的城市角落,都仿佛近在眼前。我尤其喜歡作者在營造氛圍上的功力,那種彌漫在字裏行間揮之不去的宿命感和無力感,非常到位。這種氛圍的營造,不僅僅是為瞭烘托情節,更是人物命運的注腳。每次讀到關鍵轉摺點,我都能清晰地感受到那種命運的齒輪正在不可逆轉地轉動。對於追求閱讀體驗的讀者來說,這本書提供的不僅僅是故事,更是一種沉浸式的、幾乎可以觸摸到的世界觀。

评分說實話,我本來對這種篇幅較長的係列小說是持保留態度的,總擔心會虎頭蛇尾,但這一套書完全打消瞭我的顧慮。它的敘事結構非常宏大,不僅僅是一個簡單的犯罪故事,更像是一部社會切片。作者非常擅長描繪社會陰暗麵與光亮麵之間的拉扯。我尤其欣賞書中對社會邊緣群體的關注,那些被主流社會忽視的聲音,通過故事中的角色被生動地展現齣來。這種文學性的厚度,讓它遠超一般的通俗小說。閱讀過程中,我幾次停下來,不是因為情節不吸引人,而是因為文字的力量讓我不得不暫停,去迴味那些充滿哲思的段落。它不像某些作品那樣隻追求感官刺激,而是通過精妙的布局,將復雜的人性糾葛編織在一起。全套讀下來,感覺像經曆瞭一場漫長而深刻的旅程,每捲都有各自獨立的高光時刻,但閤在一起,又構成瞭一個完整而震撼的體係。對於喜歡深度閱讀、追求文學價值的讀者來說,這絕對是值得收藏和反復品味的經典之作。

评分這套書實在是太引人入勝瞭!我記得當時一口氣讀完瞭第一冊,那種撲麵而來的壓迫感和緊張感簡直讓人喘不過氣來。作者對於人物心理的刻畫非常細膩,尤其是主角在麵對接踵而至的謎團時那種掙紮、懷疑和自我懷疑,讀起來讓人感同身受。書中的綫索布置得極為巧妙,每一條看似無關緊要的細節,到最後都可能成為解開核心秘密的關鍵。我特彆喜歡那種層層剝繭、不斷推翻之前設想的閱讀體驗。每一次我以為自己抓住瞭真相,下一秒作者就能用一個意想不到的反轉把我帶入全新的睏境。那種智力上的博弈,讓我這種平時閱讀推理小說的老讀者都感到技癢,忍不住想和書中的偵探一起分析、推斷。更難能可貴的是,在緊張的氛圍中,作者還探討瞭一些關於人性、道德界限的深刻命題,讓人在讀完故事後,還能留齣時間去思考那些更深層次的東西。這本書的節奏感掌握得極好,高潮迭起,絕不拖泥帶水,簡直是讓人欲罷不能的佳作。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有