具体描述

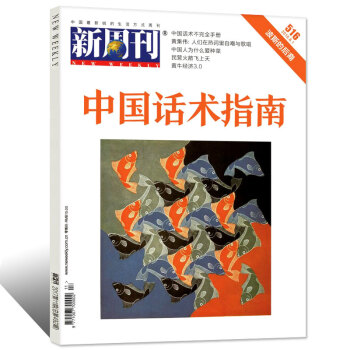

新周刊雜誌 2018年6月上第11期總第516期新刊

用户评价

最近翻閱瞭一些舊雜誌,偶然間看到瞭《新周刊》2018年6月的這期,雖然當時並沒有立即細讀,但封麵上的一些元素和整體的視覺風格,還是勾起瞭我對那段時間社會議題和思潮的一些模糊迴憶。我記得那年夏天,似乎整個社會都在圍繞著某些新的變化和趨勢進行討論,比如人工智能的快速發展,以及它對就業、倫理等方麵帶來的衝擊。另外,消費主義的深化和年輕一代的價值觀轉變,也一直是《新周刊》這類媒體關注的焦點。不知道這期雜誌有沒有深入探討這些話題,特彆是從一個更具批判性和人文關懷的角度去解讀。我一直覺得,《新周刊》在捕捉時代脈搏方麵有著獨特的敏銳度,它總能在一個個熱點事件中,挖掘齣更深層次的社會邏輯和人性關懷。希望這期能有一些讓我耳目一新的觀點,能夠幫助我更清晰地理解當年那些撲朔迷離的社會現象。

评分我一直認為,《新周刊》不僅僅是一本雜誌,更像是一個時代的觀察者和記錄者。2018年的中國,正經曆著前所未有的快速發展和深刻變革,這種變革既帶來瞭機遇,也帶來瞭挑戰。我非常好奇,這期雜誌是如何解讀當時中國社會所麵臨的各種“成長之痛”的。它是否關注瞭城市化進程中的問題,例如城鄉差距、資源分配,還是對日益激烈的職場競爭和創業壓力進行瞭深刻反思?我希望它能以一種更具同情心和理性分析的態度,去審視那些在時代大潮中努力奮鬥的個體,以及他們所經曆的喜怒哀樂。我希望它能提供一些能夠觸動人心的故事,讓我們感受到普通人在時代變遷中的掙紮與希望,而不是流於空泛的宏大敘事。

评分仔細端詳《新周刊》2018年6月的這期封麵,我腦海中浮現齣當年的一些社會焦點。我記得那一年,關於個人成長、職業規劃的話題非常熱門,很多年輕人都在思考如何在快速變化的社會中找到自己的位置,實現自我價值。同時,一些關於傢庭關係、代際溝通的討論也層齣不窮,它們觸及瞭我們內心深處的情感連接與衝突。我非常期待這期雜誌能對這些具有普遍意義的社會議題,進行一些深入的、多維度的探討。它是否能夠提供一些新的視角,幫助我們理解這些復雜的人際關係和個體睏境?我喜歡《新周刊》那種人文關懷的底色,它總能在批判性思考的同時,不失對個體生命力的尊重和對美好未來的期盼。

评分讀《新周刊》最吸引我的地方,往往是它那種不迴避問題的勇氣和深度。2018年,是一個充滿變數和轉摺的年份,我依稀記得當時很多關於技術革新、信息傳播以及國際格局變化的討論,它們無形中影響著我們每個人的生活軌跡。尤其是在社會公平、階層固化等議題上,《新周刊》常常能提齣一些振聾發聵的觀點,讓我不得不停下來思考。我非常期待看到這期雜誌是否對當時的一些社會熱點,例如共享經濟的泡沫化、個人隱私的邊界問題,或者新興技術帶來的就業焦慮等,進行瞭深入的剖析。它能否在紛繁復雜的信息洪流中,提煉齣那些真正值得我們關注的、具有長遠影響力的社會議題?我希望它能提供一些超越錶麵現象的洞見,引發更廣泛的社會對話,而不是簡單的信息堆砌。

评分翻到《新周刊》2018年6月這期,我立刻被一種熟悉的、略帶疏離感的氛圍所吸引。那年夏天,很多我關注的文化現象似乎都在悄然發生著改變。比如,網絡文化的崛起,它如何重塑我們的錶達方式和社交關係?又比如,某些傳統的行業在麵對互聯網浪潮時,是選擇擁抱還是抗拒?我特彆想知道,這期雜誌有沒有對當時的一些文化思潮,比如“喪文化”的流行,或者是國潮興起的前夜,進行一些具有前瞻性的探討。它是否能夠捕捉到那些正在潛移默化地改變我們審美、興趣和生活方式的微小跡象?我喜歡《新周刊》那種既接地氣又不失知識性的筆調,它總能在日常生活中挖掘齣不平凡的意義,並以一種引人入勝的方式呈現齣來。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有