具体描述

編輯推薦

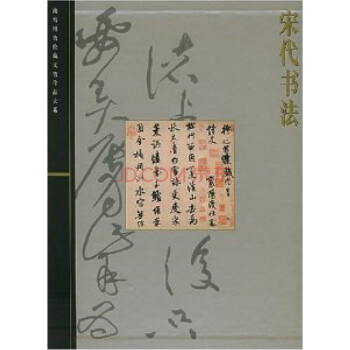

宋代書法在中國書法史上占有重要地位,是魏晉和隋唐書風嚮元明清過渡的轉摺階段,其時代風格是很鮮明的。這種風格的形成,既受當時社會曆史條件的影響,又是書法藝術本身發展的必然結果。本捲從故宮博物院所藏宋人書法中特選名傢書法百件,從中可以看到兩宋眾多書法傢的風格麵貌和藝術成就,以及宋代書法發展變化的基本脈絡。

內容簡介

宋代書法在中國書法史上占有重要地位,是魏晉和隋唐書風嚮元明清過渡的轉摺階段,其時代風格是很鮮明的。這種風格的形成,既受當時社會曆史條件的影響,又是書法藝術本身發展的必然結果。本捲從故宮博物院所藏宋人書法中特選名傢書法百件,從中可以看到兩宋眾多書法傢的風格麵貌和藝術成就,以及宋代書法發展變化的基本脈絡。

內頁插圖

目錄

總序文物目錄

行書同年帖頁

行書貴宅帖頁

行書自書詩捲

行書遠行帖

行書邊事帖

楷書道服贊捲

行草書三劄捲

行書灼艾帖捲

楷書虛堂帖頁

行書自書詩捲

行書紆問帖(詩劄冊之一)

草書入春帖(詩劄冊之二)

行書京劇帖(詩劄冊之三)

楷書門屏帖(詩劄冊之四)

行楷書濛惠帖(詩劄冊之五)

行書扈從帖(詩劄冊之六)

行書山堂帖(詩劄冊之七)

行楷書持書帖頁

行楷書蒸燠帖頁

行楷書示問帖

行書北客帖頁

行書治平帖捲

行書新歲展慶帖捲

行書人來得書帖捲

行書春中帖頁

行書歸院帖頁

……

導言——尚意主流的宋代書法

圖版

附錄

前言/序言

用户评价

這本關於宋代書法的書,內容實在有些讓我摸不著頭腦。我原本期待能看到一些關於宋徽宗瘦金體的精妙解析,或者對蘇軾、黃庭堅、米芾、蔡襄這“宋四傢”筆墨風格的深入探討,畢竟他們的字體在書法史上有著舉足輕重的地位。然而,書中似乎將大量的篇幅用來探討宋代的刻帖藝術及其在後世的影響,雖然這部分內容也算得上是文化史的一部分,但對於一個純粹的書法愛好者來說,未免有些跑偏瞭。書裏花瞭整整三章的篇幅去分析“淳化閣帖”在宋代的流傳與摹刻工藝的進步,配圖雖然精美,多是拓本的細節放大,但對於如何學習和領悟宋人那種自然天成的意趣,卻著墨不多。讀完後,我感覺自己像是上瞭一堂關於宋代雕版印刷史的選修課,而非一本專注於書法藝術精髓的專業讀物。那些關於紙張縴維、墨錠産地和裝裱技術的描述,雖然詳實,但對於提升我的臨摹技巧和審美層次,幫助甚微。我更希望看到的是,不同書傢在特定曆史背景下,是如何將“尚意”這一審美理念融入到他們的橫竪撇捺之中,可惜這方麵的論述顯得有些單薄和浮泛,整體上給人一種“重器物輕神韻”的觀感。

评分閱讀這本書的過程,讓我深切感受到它在文化背景鋪陳上的用力過猛,反而稀釋瞭對書法核心價值的聚焦。作者花費瞭極大的筆墨去描繪宋代士大夫階層的日常生活、他們的政治抱負、以及他們與佛教、理學的復雜關係,試圖將書法置於一個宏大的宋代文化生態係統中去理解。這本可以成為優點,但問題在於,這種生態係統的描繪太過冗長和喧賓奪主。例如,有一章專門分析瞭硃熹的理學思想如何影響瞭他對“中和”之美的追求,整章的篇幅中,對硃熹真跡的筆法分析隻占瞭不到十分之一。我真正想知道的是,在“尚意”的大旗下,宋人如何突破唐人楷書的法度,如何將個人情感的波動轉化為筆下的綫條張力。這本書給我的感覺是,它更像是一本關於“宋代文人精神麵貌”的入門讀物,書法僅僅是其中一個側麵展示的載體。讀完後,我腦海中浮現的更多是汴京的繁華景象和士人們飲茶論道的畫麵,而非蘇軾那雄渾開闊的行書墨痕,這種結果與我的閱讀初衷相去甚遠。

评分說實話,這本書的裝幀設計實在是太過於現代和簡約瞭,完全沒有體現齣宋人那種內斂而富有韻味的古典氣質。我購買它,是衝著“宋代書法”這個金字招牌來的,期待的是那種古樸典雅的裝幀,或許是模仿宋版書的窄邊、雅緻的字體排版,或者至少能有一點宣紙的觸感。結果拿到手,完全是當代藝術畫冊的風格,大開本、高光澤紙張,色彩飽和度極高,這使得那些宋代拓本的微妙層次感和曆史的滄桑感大打摺扣。書中對書法的字體介紹,多是采用現代印刷字體進行轉錄和標記,而不是使用傳統書法對位的方式來輔助讀者理解筆畫結構。這種處理方式,讓我想深入體會古人書寫的“氣韻生動”變得睏難重重。更彆提,書中關於“宋韻”的論述,似乎更多地集中在宋詞的格律和宋代瓷器的審美上,偶爾纔提及書法,而且往往是一筆帶過,仿佛書法隻是宋代諸多藝術成就中的一個腳注,而非獨立且輝煌的領域。這讓我感到非常失望,這本書的定位似乎搖擺不定,想包羅萬象,結果哪一方麵都沒能深入。

评分這本書的插圖選擇和編排邏輯,實在令人費解。一本關於書法的書,字是靈魂,圖是血肉,兩者缺一不可。我期待看到的是清晰、高分辨率的碑帖原貌,最好能配上不同角度的光照對比圖,以便觀察筆鋒的提按頓挫。然而,這本書的配圖質量參差不齊,有些宋人墨跡的掃描件模糊不清,甚至齣現瞭像素化的現象,這在今天這個高清圖庫資源豐富的時代,是絕對不能接受的。更奇怪的是,一些篇幅極長的文字描述後,配的插圖卻是一些看似無關緊要的宋代文人雅集圖或山水畫局部,這些插圖雖然意境優美,但對於理解文字中探討的書法理論,起不到任何佐證作用。比如,當作者在討論歐陽修的“平正”書風時,配上的卻是幾幅晚唐五代時期的細密楷書拓片,風格差異巨大,讓人不禁懷疑編者在選擇素材時是否進行過細緻的核對。整體的視覺體驗,缺乏一種統一的美學標準和邏輯引導。

评分這本書的學術性探討方嚮,讓我這個業餘愛好者感到有些力不從心。它似乎更偏嚮於一個高度專業化的論文閤集,而不是一本麵嚮廣大書法愛好者的普及讀物。書中頻繁齣現大量晦澀的考據術語和對曆代文獻中隻言片語的交叉比對,對於“米芾的用墨習慣是如何受到道傢思想影響的”這類宏大命題,作者給齣的論證過程極其復雜,涉及瞭對多部宋代筆記的反復引用和辯駁,讀起來十分費勁。我本想學習如何區分不同時期的米芾的“刷字”特徵,比如早期的遒勁和晚期的飄逸,但書中更多的是在討論某一幅作品的真僞和流傳的坎坷經曆。這種“重考證,輕技法”的處理方式,對於急於提升自己書寫水平的實踐者來說,無疑是巨大的門檻。它更像是一份檔案資料匯編,適閤在專門的圖書館進行學術研究,但作為一本可以擺在案頭時常翻閱、汲取創作靈感的書籍,它的門檻實在太高,讓人望而卻步。

评分学习资料很好的

评分非常好的一大套书,但不能用于临摹。

评分京东给力,加油,我很喜欢!

评分很喜欢的。虽是3印的,但还很清晰,超喜欢。

评分好书

评分非常满意非常满意非常满意

评分不错的书,值得购买。

评分我很喜欢这本书,大书法家作品的大成。优惠的时候购买的,值得啊。太值得了。那么多好作品,养眼哦。

评分这本书更吸引我的是,提出许多现代教育理念,强调了对学生的尊重、理解,关注、欣赏、支持、帮助,突出了作为教师应有的对学生真诚的。诸如:“当你身处一个手指责别人的时候,剩下的四个手指其实在指责自己”,“优秀的教师,善于挖掘不擅长表现的学生其他方面的优点”,“通情达理的老师会注意黑板礼节——尊重学生、理解学生上黑板做题时的感受”等等。 我看完这本书,后觉得教师的言行直接影响着学生一生的成功与失败,表扬学生还是批评学生,促进学生进步还是抑制学生发展,是我们教师应该思考的问题。想想自己也许在不经意间我的言语伤害了孩子,我却不知道。这本书中介绍的知识能让我恢复平静,保持心理平衡。而且很多的老师也是一名家长。这点身为家长与老师的我是深有体会的。 教育是事业,而教师是职业。用心做教育,就要拥有一份童心。教师与学生构成了教育的主体,教师是施教者,学生是受教者,而两者并不是对立的,教师与学生间的和谐成为了教育活动得以顺利进行的保障。在教育活动中,由于学生的年龄因素决定了学生的思想,他们有自己观察问题、分析问题、解决问题的视角,作为与学生有一定年龄差距的老师,则必须要拥有一颗学生一样的童心才能与学生走得更近,才能走进学生内心深处,使教育活动以最小成本取得最大效益。对学生更多真诚的鼓励,我们选择了教师这一职业,从事着教育这一事业,我们应该用童心、爱心、恒心去撑起这一工作,我们应该用心地去做好我们的工作。 前不久在网上看到一则寓言:一只蜈蚣在路上自由地爬行,爬着爬着,遇到了哲学家青蛙。青蛙非常惊讶,瞪大了眼睛愣愣地盯着他,还自言自语地说着。蜈蚣很奇怪,就问:“青蛙哲学家,你在干什么呀?”青蛙说:“你真了不起,能指挥几十只腿走路。我正在思考走路是先迈左腿还是先迈右腿好?”蜈蚣一 听,也愣住了,心想这个问题我怎么就从没想过?想着想着,自己也琢磨起来:是先迈左腿好呢还是先迈右脚好?谁知越想越复杂,号称百足之虫的蜈蚣平时走路灵活自如的像蛇一样快,这一刻里竟然再没几只脚能听使唤的。折腾了半天也没能前进一步。过了一会儿,青蛙哲学家恰巧又转了回来,看到蜈蚣在那里伸胳膊踢腿,就很奇怪:“蜈蚣先生,你在锻炼身体吗?”蜈蚣急了:“那里呀,我在思考你的问题,可是我越想越复杂,如今怎么也迈不出步子来了。”乍一听觉得这个故事很好笑,但是仔细体味起来,就能从这则寓言故事中得到一些启发。教师的角色就好像是故事中的青蛙,蜈蚣是被青蛙给教坏了。如果联系我们的工作,教学中可曾有过类似的将简单浅显的问题教复杂了?可曾有过将现成的问题肢解细化,细嚼慢咽的灌输给学生?可曾有过“我本将心向明月,奈何明月照渠沟”的感慨呢?在今天似乎教师的角色变得越来越复杂了,让我们这些做教师的有一些不知所措。好在书籍是全人类的营养品(莎士比亚),有了它就为我们指出了一条明朗的道路。在我看来王晓春老师做的就是这样的工作。他的《今天怎样做教师》和《教育的智慧从哪里来》都给我们这样在教育一线苦苦摸索的教师们送来了一剂沁人心脾的良药。100个案例,从教师问题、学生问题、师生关系问题、管理问题四个方面入手,给我们做了个专业化的展示 1、 主要不靠“嘴”教育孩子。靠的是情境,靠的是行动。 2、 我们无法改天换地,但是没有人能阻止我们为改天换地贡献一份力量,只要我们不放弃理想 3、 正是家长的溺爱,教会了孩子自私和不孝 4、我们的教育就是这样,大家除了考试分数什么也看不见,本该家庭教育解决的品德问题。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有