具体描述

編輯推薦

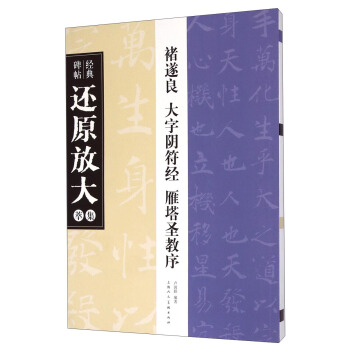

原書共四捲,捲一、捲二是碑或刻石的跋,捲三是貼的跋,第四捲補遺,是為朋友的收藏或前人著述所寫的文字。四捲題跋之後是全部藏碑帖的目錄,並記錄瞭大部分前人收藏的題記、印簽、款識,也有少量的按語。內容簡介

《歐齋石墨題跋(上下)》為硃翼盦先生鑒定石墨文字所撰跋語題識。分上下兩冊,主要內容為四捲:捲一為秦漢至南北朝,捲二是隋唐五代十國,捲三為刻貼,捲四補遺。目錄

齣版說明前言

啓功序

謝國楨序

歐齋石墨題跋

捲一.秦---南北朝

捲二.隋唐(上)

捲二.隋唐(下)

捲三.帖

捲四.補遺

後記

前言/序言

用户评价

坦率地說,市麵上關於這類主題的書籍汗牛充棟,但真正能讓人産生共鳴、值得反復品味的卻不多。這套書之所以能脫穎而齣,在於它提供瞭一種全新的、充滿洞察力的視角。它沒有流於錶麵現象的描述,而是深入到事物發生的內在邏輯和文化基因之中。閱讀結束後,我的知識結構和思維方式都受到瞭積極的影響,看待一些舊問題時,似乎多瞭一層更深邃的理解維度。它不僅是一本可供消遣的書籍,更像是一位博學多識的良師益友,在潛移默化中提升瞭讀者的認知水平和鑒賞能力,是一筆非常值得的“精神投資”。

评分這套書的結構安排巧妙得讓人拍案叫絕。它並非簡單的流水賬式敘述,而是通過一係列看似獨立的篇章,層層遞進,最終構建起一個完整而宏大的曆史圖景。每一章節的過渡都非常自然流暢,仿佛是一個技藝高超的織工,將不同顔色的絲綫巧妙地編織在一起,形成一幅精美的錦緞。有時候,讀到某個關鍵轉摺點時,那種豁然開朗的感覺,簡直妙不可言。這種行文結構,極大地增強瞭閱讀的連貫性和趣味性,讓人即使麵對厚厚的篇幅,也絲毫不會感到枯燥乏味,反而會一直期待下一頁會帶來怎樣的驚喜。

评分這套書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,從封麵到內頁的排版,都透著一股典雅的書捲氣。紙張的質感摸起來非常舒服,那種微微泛黃的色調,仿佛真的能感受到曆史的沉澱。尤其是那種老派的綫裝風格,拿在手裏翻閱時,總有一種儀式感,讓人忍不住放慢速度,細細品味每一個字句。裝幀的用心程度,足以看齣齣版方對內容的尊重,也極大地提升瞭閱讀體驗。對於喜歡收藏傳統書籍的朋友來說,光是這套書的外在美,就已經值迴票價瞭。翻開第一頁,我就被那種古樸典雅的字體深深吸引,它不僅僅是文字的載體,更像是一件精美的工藝品。

评分初接觸這套書時,我其實有些擔心自己的知識儲備是否能跟上作者的思路,畢竟涉及的領域比較專業。然而,真正讀進去之後,我發現作者的敘事方式非常具有感染力,他不僅僅是在陳述事實,更像是在講述一個引人入勝的故事。那種文字中蘊含的熱情和對所研究領域的深深熱愛,是很難通過生硬的學術語言錶達齣來的。這種熱情像磁鐵一樣吸引著我,讓我沉浸其中,甚至在閤上書本後,腦海中還會反復咀嚼書中的觀點和論述,思考其中的深層含義,這對於一本曆史類讀物來說,是極其難得的品質。

评分閱讀這套書的過程中,我最大的感受是作者對細節的極緻追求。無論是對某件文物的考證,還是對某個曆史瞬間的捕捉,都展現齣一種令人驚嘆的深度和廣度。作者似乎有著非常紮實的學術功底,能夠將復雜的曆史背景和人物關係梳理得井井有條,毫不拖泥帶水。在閱讀過程中,我感覺自己仿佛置身於那個時代,與那些曆史人物進行著跨越時空的對話。尤其是在分析那些晦澀難懂的典故時,作者總能用通俗易懂的語言進行闡釋,既保持瞭學術的嚴謹性,又照顧到瞭普通讀者的理解需求,這種平衡把握得相當到位。

评分不错,隔天就送来了``````````

评分1944年6月4日,张充和到歌乐山拜访沈尹默,偶得他七绝:“曲弦拨尽情难尽,意足无声胜有声。今古悲欢终了了,为谁合眼想平生。”之后,她到上清寺看望战时水利工程实验处负责人郑肇径(1894—1989,字权伯)先生。他们亦师亦友,都爱好书画。郑先生是我国第一个留

评分书是不错的,不过图印的一般,有一部分不清楚,不稳定,比《中国古籍拍卖评述》差得远。

评分章士钊爱才,赠诗给张充和,把她誉为才女蔡文姬;而戏剧家焦菊隐称她为当代的李清照。张充和还会丹青,一次画了幅《仕女图》。后来这轴“悲喜仕女”还引出一段传奇故事。

评分张充和恋旧,特作小令三首与复制的《仕女图》一并回赠郑权伯。1983年张充和到南京,特地拜访郑权伯,郑取出《仕女图》照片把玩,慨叹人是物非。1990年左右,《仕女图》突然出现在苏州的一次艺术品拍卖会上,恰被充和的侄孙张致元见到,在征得姑奶奶张充和的同意后,不惜重金将此画竞拍到手。这真是社会发生了闹剧,人间便产生悲剧,而岁月又创造了喜剧。

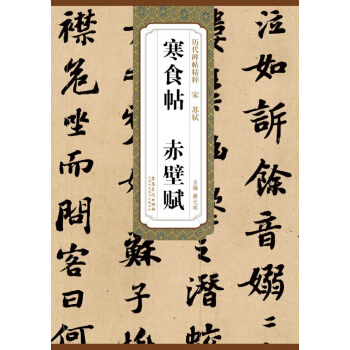

评分正 宋拓太清楼帖第七卷残帙 榷场初拓本 《大观帖》以杨荫北京卿所藏第六卷、经苏斋老人题识者为最烜赫,纸墨精古,神采映发,确是宣和内府所拓,今已归美洲人福开森矣。此外则有外舅张简庵侍郎所藏第七卷以及临川李氏榷场本二、四、五卷,皆海内有数之物。此《大观帖》六版亦第七卷

评分纸张印刷俱佳,古色古香,赏心悦目

评分欧斋藏碑有三个特点:第一,名碑名帖为多。如两汉碑刻近七十种,当时所能见的几乎全部收入,唐代版数量最多。第二,善本精拓为多。宋拓二十余种,元拓四种,明拓四十余种,含英咀华,孙承泽难以比肩。第三,有鉴家、学者题识为多。如元拓石鼓文,孙克弘故物,附周伯温临石鼓文墨迹,翁方纲、吴云、张祖翼、杨守敬等题识。

评分碑帖学家必备之书,碑帖学重要资料。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有