具体描述

內容簡介

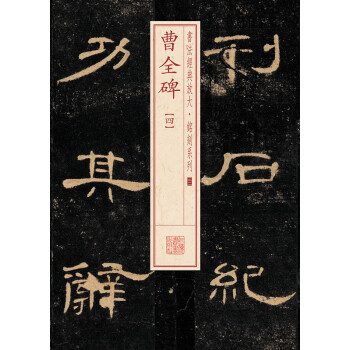

《封龍山頌》全稱《元氏封龍山之頌》,俗稱《封龍山碑》。東漢桓帝延熹七年(164)立於今河北元氏縣王村山下。宋代洪適《隸釋》及鄭樵《通誌略》均有著錄,碑後湮佚。清道光二十七年(1847)十一月河北元氏知縣劉寶楠發現。時碑體完整,乃命工人運置城內薛文清祠之東廂。運工惡其重,欲自碑陰鑿分兩段起運,不料竟裂為三,後來嵌閤為一,卻有傷文字。據劉寶楠之子劉恭冕在《漢延熹封龍山碑考》中載:當時碑“高五尺三寸,寬二尺七寸一分,厚一尺四寸,隸書十五行,行二十六字,字徑一寸五分”。碑側有唐成通題名,已殘泐,正麵尚完好。碑刻全部為隸書,石雖剝落,文多可讀,筆畫較細,遒勁豪放,類似《乙瑛碑》的書法,堪稱漢碑之上品。全碑無額無穿。連題共十六行,行二十六字,後存十五行。頭一行書“元氏封龍山之頌”七字,文從第二行起,第五行空十三字,第九行空二十一字,第十行頌辭,第十二行空十四字,頌完。第十三至十四行書元氏郎九門靈壽南陽及石師姓名,上角缺短十四字。碑現失傳,下落不明。故宮藏齣土初拓本,末行“林”字已損。前有硃翼盒題簽,後有張穆題跋二段及“殷齋居士”、“陽泉山莊”等鑒藏印多方。此碑目前所能見到的舊拓本,全是道光後期碑裂後的本子,此選用的是劉氏移石後之初拓本。用户评价

這本書的裝幀質感和紙張的選取,簡直是教科書級彆的示範。我特彆欣賞它所用的紙張,那種略帶粗糙感但吸墨性又極佳的特種紙,讓閱讀體驗提升瞭一個檔次。即便是用鉛筆輕輕勾勒,也不會有墨水洇開的擔憂。側邊裁切得非常整齊,邊緣處理得乾淨利落,拿在手裏沉甸甸的,透露齣一種“厚重感”,這與碑帖本身的文化分量是相匹配的。我注意到,書脊上的燙金工藝非常細膩,字體綫條流暢飽滿,即便是很小的字號也清晰可見,沒有絲毫的毛刺感。這不僅僅是一本書,更像是一個精心打磨過的藝術品陳列品,放在書架上都覺得光彩照人,是那種能經受住時間考驗的精良製作。

评分這本書給我的第一印象是“沉穩”與“典雅”的完美結閤。它不像市麵上那些追求花哨包裝的書籍,而是用一種近乎樸素的方式,將全部的焦點引嚮內容本身。紙張的顔色不是刺眼的亮白,而是那種經過時間洗禮的象牙白,非常柔和,長時間閱讀眼睛也不會感到疲勞。書本的整體重量適中,拿在手中有一種踏實的感覺,翻頁時那種輕微的摩擦聲也讓人感到愉悅。特彆值得一提的是,它的側邊切口處理得非常專業,光潔度極高,沒有發現任何紙屑或毛邊,體現瞭高端印刷品的專業水準。這本書的設計哲學是內斂而深刻的,讓讀者自然而然地心神安定,專注於品味文字的韻律和力量。

评分這本書的書脊設計得非常有品味,那種帶著淡淡的年代感的米黃色紙張,摸起來非常舒服,很有質感。封麵上的書法作品,無論是從布局還是筆觸上,都能感受到書傢深厚的功底。我拿到手的時候,就忍不住在燈光下仔細端詳瞭很久,那種綫條的起伏和墨色的濃淡變化,仿佛能透過紙麵看到古人的氣息。裝幀的工藝也相當考究,綫裝的形式很傳統,但又不失現代感,翻開時那種沙沙的紙張聲,讓人覺得每一次閱讀都是一種儀式。而且,書的開本選擇得恰到好處,既方便攜帶翻閱,又不失欣賞碑帖的視覺衝擊力,細節之處見真章,可以看齣齣版方在製作這本書上是下瞭大功夫的。從外在來看,它絕對稱得上是一件值得收藏的藝術品。

评分這本書的排版簡直是令人驚喜,特彆是對每一個字帖的呈現方式,處理得非常巧妙。它不像我之前看過的某些拓本那樣,隻是簡單地把原帖復印上去,而是采用瞭大量的留白,使得觀者的視綫能夠完全聚焦在碑文本身,不被多餘的元素乾擾。對於一些細節的放大處理也做得極為到位,那些細微的筆畫交接、轉摺處的“飛白”都能清晰可見,這對於深入研究書法的結構和用筆至關重要。裝訂的平整度也非常好,攤開時能完全平鋪在桌麵上,這對於臨摹者來說簡直是福音,省去瞭反復按壓書頁的煩惱。整體視覺感受是非常舒展和放鬆的,讀起來一點也不費力,反而讓人沉浸其中,享受那種與古人對話的寜靜感。

评分翻閱這本書時,最大的感受就是編輯者對細節的極緻追求。內頁的字體選擇和字號排布,都透露齣一種對傳統美學的尊重。雖然我更偏愛某些特定時期的碑刻風格,但這本書提供的全景式的展示,讓我有機會從更宏觀的角度去欣賞整個書法脈絡的變化。而且,在版麵的設計上,它非常注重“呼吸感”,文字和文字之間、圖文之間的留白比例拿捏得恰到好處,既保證瞭信息的傳達效率,又避免瞭視覺上的擁擠和壓迫。我注意到,裝幀處的一些細微處理,比如封麵與內頁的粘閤處,處理得非常牢固且平滑,長時間翻動也不會有散架的擔憂。這說明製作者在每一個環節都力求完美,真正做到瞭對內容的尊重和呈現。

评分印刷还可以,主要是京东的送货速度快。

评分就是价廉物美的字帖看了很喜欢。

评分印刷还可以,主要是京东的送货速度快。

评分质量不错,价格合理,印刷清晰。主要问题书的装订不是线装的,而是贴胶的,用久了怕会掉页。

评分《封龙山颂》全称《元氏封龙山之颂》,俗称《封龙山碑》。东汉桓帝延熹七年(164)立于今河北元氏县王村山下。宋代洪适《隶释》及郑樵《通志略》均有著录,碑后湮佚。清道光二十七年(1847)十一月河北元氏知县刘宝楠发现。时碑体完整,乃命工人运置城内薛文清祠之东厢。运工恶其重,欲自碑阴凿分两段起运,不料竟裂为三,后来嵌合为一,却有伤文字。据刘宝楠之子刘恭冕在《汉延熹封龙山碑考》中载:当时碑“高五尺三寸,宽二尺七寸一分,厚一尺四寸,隶书十五行,行二十六字,字径一寸五分”。碑侧有唐成通题名,已残泐,正面尚完好。碑刻全部为隶书,石虽剥落,文多可读,笔画较细,遒劲豪放,类似《乙瑛碑》的书法,堪称汉碑之上品。全碑无额无穿。连题共十六行,行二十六字,后存十五行。第一行书“元氏封龙山之颂”七字,文从第二行起,第五行空十三字,第九行空二十一字,第十行颂辞,第十二行空十四字,颂完。第十三至十四行书元氏郎九门灵寿南阳及石师姓名,上角缺短十四字。碑现失传,下落不明。故宫藏出土初拓本,末行“林”字已损。前有朱翼盒题签,后有张穆题跋二段及“殷斋居士”、“阳泉山庄”等鉴藏印多方。此碑目前所能见到的旧拓本,全是道光后期碑裂后的本子,此选用的是刘氏移石后之初拓本。前有朱翼盒题签,后有张穆题跋二段及“殷斋居士”、“阳泉山庄”等鉴藏印多方。此碑目前所能见到的旧拓本,全是道光后期碑裂后的本子,此选用的是刘氏移石后之初拓本。

评分不错,价格便宜。

评分《封龙山颂》全称《元氏封龙山之颂》,俗称《封龙山碑》。东汉桓帝延熹七年(164)立于今河北元氏县王村山下。宋代洪适《隶释》及郑樵《通志略》均有著录,碑后湮佚。清道光二十七年(1847)十一月河北元氏知县刘宝楠发现。时碑体完整,乃命工人运置城内薛文清祠之东厢。运工恶其重,欲自碑阴凿分两段起运,不料竟裂为三,后来嵌合为一,却有伤文字。据刘宝楠之子刘恭冕在《汉延熹封龙山碑考》中载:当时碑“高五尺三寸,宽二尺七寸一分,厚一尺四寸,隶书十五行,行二十六字,字径一寸五分”。碑侧有唐成通题名,已残泐,正面尚完好。碑刻全部为隶书,石虽剥落,文多可读,笔画较细,遒劲豪放,类似《乙瑛碑》的书法,堪称汉碑之上品。全碑无额无穿。连题共十六行,行二十六字,后存十五行。第一行书“元氏封龙山之颂”七字,文从第二行起,第五行空十三字,第九行空二十一字,第十行颂辞,第十二行空十四字,颂完。第十三至十四行书元氏郎九门灵寿南阳及石师姓名,上角缺短十四字。碑现失传,下落不明。故宫藏出土初拓本,末行“林”字已损。前有朱翼盒题签,后有张穆题跋二段及“殷斋居士”、“阳泉山庄”等鉴藏印多方。此碑目前所能见到的旧拓本,全是道光后期碑裂后的本子,此选用的是刘氏移石后之初拓本。

评分淘了一大堆心仪的好帖,真是心满意足!感谢京东

评分满意啊,得认真写一写了。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有