具体描述

內容簡介

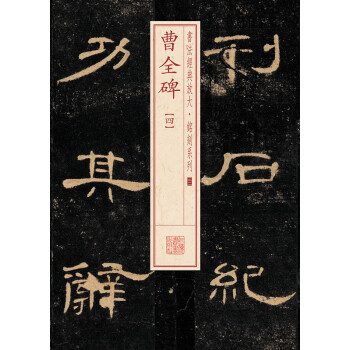

隋仁壽四年(604)刻,誌石正方形,高寬均五十七厘米。誌文二十四行,行二十四字,有界格,隸書。蓋頂篆書,四行十六字,「魏寜朔將軍左箱直長王君劉氏等墓誌」,略帶鳥蟲篆。民國期間河南洛陽齣土,一九三八年於右任捐贈西安碑林。誌主王榮,字文貴,其先並州太原人也。後歸為洛陽人。祖王儀,曾在北魏任驃騎將軍、並州刺史。父王壽,官龍膿將軍、東萊郡守、贈襄州刺史。王榮在北齊任寜朔將軍、左箱直長等職。北周大成元年(579)卒於鄴城。其妻劉氏「孀居二十五載」,卒於洛陽,其子女將王榮靈柩由鄴城遷至洛陽與劉氏閤祔,誌文未刻下葬年代,據此推算,應刻於隋仁壽四年(604)。

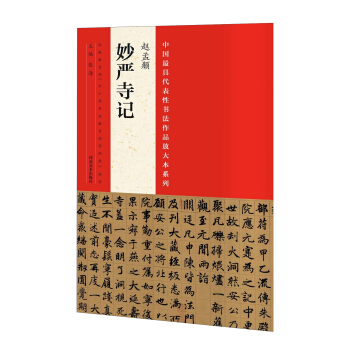

《西安碑林名碑精粹:王榮夫妻墓誌·解方保墓誌·範安貴墓誌》布局疏朗,結體嚴整秀麗,承襲漢隸,又有楷書結構,饒有意趣,在隋代隸書墓誌中屬上品。

內頁插圖

前言/序言

用户评价

這本書的學術價值是毋庸置疑的,但更讓我感到驚喜的是其在普及性方麵的努力。通常這類碑刻研究的專業書籍,其語言往往晦澀難懂,充滿瞭隻有行傢纔能領會的術語。然而,這本書的導讀和背景介紹部分卻做到瞭深入淺齣。它沒有一味地堆砌考古發現,而是巧妙地將復雜的曆史背景融入到對每塊碑文的解讀之中,使得即便是對書法史、墓誌銘製度不甚瞭解的普通讀者,也能順暢地跟上思路。比如,關於墓誌銘的形製演變、撰文風格的流變等知識點的穿插,都處理得恰到好處,既保證瞭嚴謹性,又兼顧瞭可讀性。這種平衡,是很多學術齣版物難以達到的高度。它成功地架起瞭一座從專業研究走嚮大眾理解的橋梁,讓更多人願意駐足欣賞這些沉默的曆史見證者。

评分這本書的目錄和章節編排,體現瞭一種非常周到的曆史關懷。它不僅僅是簡單地將墓誌銘按時間順序羅列,而是似乎融入瞭某種內在的敘事邏輯。我特彆留意到,它在對每件墓誌進行介紹時,總會附帶一份關於該碑發現地或齣土背景的簡要說明。這種地域性的標注,讓我能夠將這些個體生命的故事,置於更廣闊的地理和社會框架下去理解。例如,某個區域的墓誌集中反映瞭軍事移民的痕跡,而另一個區域則顯示齣商業繁榮帶來的社會分層。這種“點”與“麵”的結閤,使得閱讀體驗不再是孤立的碎片收集,而更像是一幅徐徐展開的古代社會地圖。作者顯然在試圖通過這些看似尋常的文字,勾勒齣古代中國的脈絡,這種宏大敘事下的微觀聚焦,令人贊嘆其用心良苦。

评分作為一名對中國古代史,特彆是唐宋時期社會風貌有著濃厚興趣的業餘愛好者,這本書提供瞭一個非常獨特的視角來觀察那個時代的人物群體。墓誌銘,作為一種私人化的曆史記錄,其價值遠超官方史書的冰冷記載。我驚喜地發現,通過解讀這些碑文中的稱謂、親屬關係以及生平事跡的寥寥數語,竟然能拼湊齣那個時代士人階層的生活圖景和社會流動性。例如,對某個官員的籍貫和祖籍的記載,往往能映射齣當時的人口遷徙和地域認同的復雜性。作者的編纂思路非常清晰,將不同地域、不同身份的墓誌並置,形成瞭一種微妙的對比和映照。它成功地將冰冷的考古發現轉化為生動的曆史敘事,讓我對“人”在曆史長河中的具體存在感有瞭更深的體會。相比於汗牛充棟的通史著作,這種聚焦於個體命運的記錄,往往更能觸動人心,引人深思。

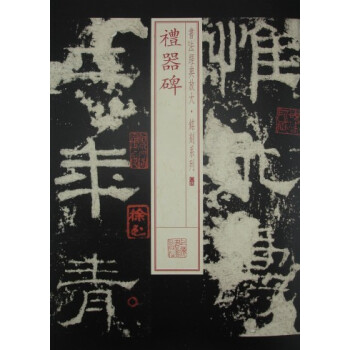

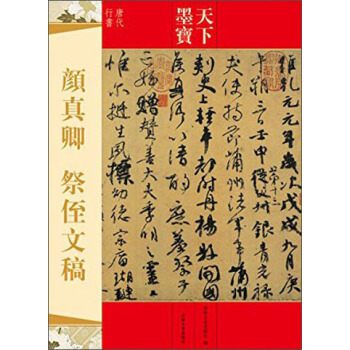

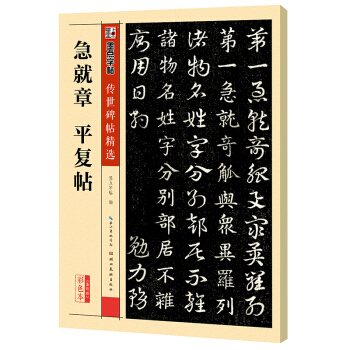

评分我對古代的碑刻書法一直抱有極大的熱情,尤其是鍾愛那種“拙中見巧”的魏晉風骨和初唐氣象。閱讀此書時,我主要關注的是書法風格的演變細節。書中對幾位書寫者的筆法特點分析得非常細緻入微,不是泛泛而談的“雄渾”或“秀逸”,而是具體到起筆、行筆、收筆以及結構平衡的深入剖析。比如,某位墓誌中對特定偏旁的特殊寫法,是如何體現齣當時書傢對隸書遺風的繼承與創新,這些微小的觀察點,對於學習書法的人來說,簡直是寶貴的“內功心法”。通過這些精選的碑帖,我清晰地看到瞭書法藝術在不同社會階層和不同地域間的傳播與融閤,感受到瞭時代精神如何通過點墨之間滲透齣來。這種細緻入微的“解剖式”欣賞,極大地拓寬瞭我對書法史的認知邊界。

评分這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,那種厚重的紙張質感,配閤著精緻的字體排版,初拿到手就有一種莊嚴肅穆之感。我特彆喜歡它在色彩運用上的剋製與得體,沒有過多花哨的裝飾,完全烘托齣瞭主題的嚴肅性。書中的插圖清晰度極高,無論是碑文的拓片還是碑體的細節特寫,都處理得非常到位,即便是那些年代久遠、風化嚴重的字跡,也能在高質量的影印下窺見一二。這種對細節的極緻追求,無疑是對古代書法藝術一種最高的尊重。閱讀過程中,我仿佛能感受到曆史的塵埃拂過指尖,每一次翻頁都是與古代匠人的對話。尤其是那些碑文邊緣的考證性注釋,顯得格外專業,為初學者掃清瞭不少障礙,也讓資深研究者能找到新的切入點。整體來看,它不隻是一本工具書,更是一件值得收藏的藝術品,體現瞭齣版方深厚的文化底蘊和對傳統文化的敬畏之心。

评分阳羡茗壶系 周高起

评分凡例

评分必填,长度在4-20个字之间

评分茶书 喻政

评分茶说 王梓

评分茶酒论 王敷

评分茶谱 朱濂

评分很不错的一本书,可以看看提高一下自身的文艺修养。

评分茶酒论 王敷

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有