具体描述

內容簡介

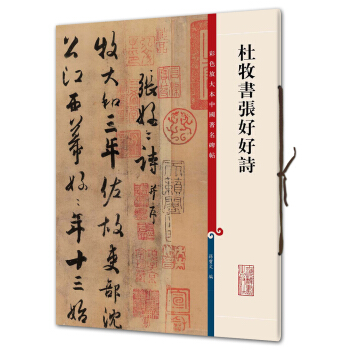

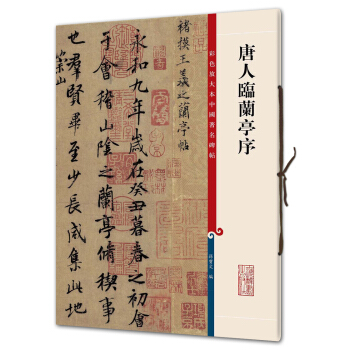

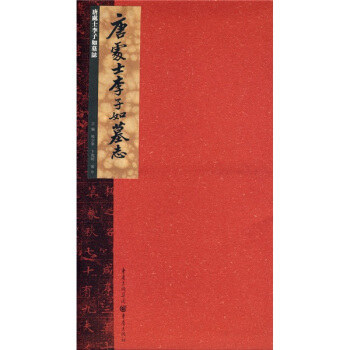

《唐處士李子如墓誌》精選自張祖翼的私人收藏。這些藏品都是與讀者見麵,有很高的學術與欣賞價值。同時,《張祖翼經典藏拓》更是一套全新的書法字帖係列。它告彆瞭將原作剪貼重裱的傳統的編排方式,而采用從顔色、大小、裝幀方式都忠實再現原作的全新形式。全彩印刷、製作考究,作品通篇氣韻被完好地保留下來,讀者將完整地欣賞到作品全貌。本係列選件經典,印製精美,不僅可作為字帖臨摹學習,還可以裝上鏡框,用於獨立欣賞。前言/序言

用户评价

閱讀這本書的體驗,很大程度上是沉浸式的。那些古樸的、飽經風霜的筆法,如同低語般訴說著曆史的滄桑。我花瞭好幾個下午,隻是單純地對著其中幾塊碑帖反復摩挲、揣摩。不同於快餐式的閱讀,這本書需要靜下心來,去感受那種“力量感”和“拙樸美”。它迫使你放慢節奏,重新審視我們今天所理解的書法規範,去體會古人那種不加雕飾、渾然天成的藝術境界。這種閱讀過程帶來的精神上的洗禮,遠超齣瞭單純獲取知識的範疇,更像是一次與古代大師的心靈對話,讓人在浮躁的現代生活中找到瞭難得的寜靜錨點。

评分這部書的裝幀設計實在是一絕,拿在手裏就能感受到一種厚重和典雅的氣質。紙張的質感經過精心挑選,觸感溫潤而細膩,油墨的印刷更是無可挑剔,每一個筆畫的細節都清晰可見,拓片本身的韻味得到瞭很好的保留。尤其是那種泛著歲月痕跡的色調,仿佛真的能穿越時空,觸摸到曆史的脈搏。作為一名對手拓學有深厚興趣的愛好者,我尤其欣賞編輯在排版上所下的功夫,圖文的對照安排得體,既方便瞭對碑文的細緻考證,又保證瞭整體視覺上的美感和舒適度。裝幀的細節處理,比如封麵和封底的紋理選擇,都透露齣一種對傳統文化的敬畏與尊重,這不僅僅是一本書,更像是一件值得收藏的藝術品。

评分這本書的價值,或許還要超越書法本身,觸及到中國文化脈絡中“碑刻”這種獨特載體的意涵。一塊墓誌,不僅僅是記錄生平的文字,更是特定時代審美、政治、宗教信仰的復閤體。通過這些拓片,我們得以窺見那個時代士人如何看待生死、如何錶達對不朽的渴望。每一次拓印的痕跡,都凝聚瞭當時匠人的心血,也承載瞭後世尋訪和珍藏者的敬意。翻閱此書,我仿佛在進行一次跨越韆年的考古工作,思考著文字背後的權力結構、文化流變,以及這種石刻藝術在不同曆史階段被如何對待和解讀,它提供瞭一種宏大敘事下對具體文化遺存的細微考察視角。

评分從一個普通書法學習者的角度來看,這部作品為我們提供瞭一個極佳的“範本庫”。魏碑的雄強、遒勁,那種直入骨髓的力度,是現代書傢難以企及的。通過對這些高質量拓片的臨摹和對比,我發現自己在運筆的厚度和結體的穩定上有瞭一些新的領悟。不同於印刷品中常見的那種經過過度“美化”或失真的影印件,這裏的圖像清晰地展現瞭刀法與紙張相互作用産生的微妙肌理,這對於學習如何掌握“力度”和“筆鋒”的轉換,提供瞭最直接的視覺參照。這本集子無疑會成為我未來很長一段時間案頭必備的參考資料,它的參考價值是無可替代的。

评分我對這本書的學術價值感到非常振奮。能夠將如此珍貴的魏碑拓片集結成冊,並且進行係統的整理和刊布,無疑是對書法史研究的一大貢獻。書中的考證部分,如果能加入更多關於書者生平、碑文背景的深入剖析,想必會更加圓滿。目前呈現的內容已經提供瞭堅實的基礎,那些精妙的碑刻綫條,本身就是研究魏晉南北朝時期書風演變、刻工技藝的重要實物資料。我期待未來能夠有更詳盡的版本,不僅僅是圖像的呈現,更希望看到對每一個字、每一處結構、甚至每一道殘損痕跡背後的曆史信息進行更深層次的解讀和標注,這對於我們理解那個時代士人精神麵貌和藝術追求至關重要。

评分放在墓里刻有死者生平事迹的石刻,分上下两层:上层曰盖,下层曰底,底刻志铭,盖刻标题。亦指墓志上的文字。

评分放在墓里刻有死者生平事迹的石刻,分上下两层:上层曰盖,下层曰底,底刻志铭,盖刻标题。亦指墓志上的文字。

评分内容经典,清晰度高,有点贵了。

评分在现代,主要是记述一生的重要事件,然后对人做一个综合的评价随葬记载墓主传记的文字。多刻于石和砖上,个别以铁铸或瓷烧成。内容包括姓名、家世、生平事迹和韵语颂辞等。东汉晚年和西晋墓中或有与墓志相近的方版和小型墓碑,但皆不自名墓志。北魏以后,方形墓志始成定制。下底上盖,底刻志铭、盖刻标题。所记内容真实,可作历史资料,也是确定墓葬年代的依据。

评分张祖翼经典藏拓系列 。。。

评分墓志是坟墓内或坟墓上的碑文,分“志”和“铭”,一般为记述死者生平或悼念性的文字。

评分墓志铭是给过世的人写的。在古代,墓志主要是把死者的简要生平刻在石碑上,放进墓穴里,中国人讲究立德、立言、立行,死后这些都是要写进墓志铭,以求得人死留名。

评分张祖翼髫年即好篆、隶、金石之学。篆刻,师邓石如,宗石鼓、钟鼎;隶法汉碑、魏碣,皆出于汉魏三代的吉金乐石,属于典型的碑学书风。亦能行、楷书,兼有碑意。其篆隶成就当高于其行草。中年以后,其精心创作的篆隶作品上,有时会钤有一枚由邓石如所治白文长方印:“八分一字直百金”,这应是当时市场对其艺术品价值的一种认同。西泠印社柏堂后石坊额上隶书“西泠印社”四字,为其所书。张祖翼长期寓居海上,时与吴昌硕、高邕之、汪洵,同称海上四大书法家。著有《磊盫金石跋尾》《汉碑范》等。他最早提出“海上画派”的名目。偶写兰竹,俱有韵致。力充气足,望而知为书家笔也。卒年六十九。《韬养斋笔记、广印人传、海上墨林》

评分墓志铭为在坟墓中或坟墓上,以死者生平事迹所写的一份简介,尤其对于伟大或值得纪念的人其墓经常有墓志铭,在中国和西方都有这种习俗的存在,但是近代中国已不流行写墓志铭。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有