具体描述

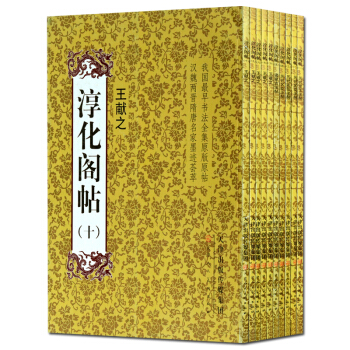

1捲,共收錄先秦至唐19位帝王的書法,其中包括:漢章帝劉坦《辰宿帖》、晉武帝司馬炎《省啓帖》、西晉宣帝司馬贅《阿史帖》、東晉元帝司馬春《安軍帖》《中鞦帖》等。

第二捲,收錄曆代名臣的書法,其中包括:漢張芝《冠軍帖》、後漢崔媛《賢女帖》、吳青州刺史皇象《文武帖》、晉承相張華《得書帖》等。

第三捲,收錄曆代名臣的書法,其中包括:晉王凝之《八月帖》、晉車騎將軍庾翼《故吏帖》、晉徵西司馬素靖《七月帖》、晉侍中杜預《十一月帖》等。其中王凝之、王渙之、王徽之、王操之為『書聖』王羲之之子,均為朝廷命官。他們在書法領域都有很高的造詣。

第四捲,收錄曆代名臣的書法,其中包括:梁尚書王筠《至節帖》、梁特進瀋約《今年帖》、梁交州刺史阮研《道增帖》梁徵南將軍蕭確《孝經帖》等。《淳化閣帖(4):曆代名臣法帖》收錄瞭大量唐代名傢的作品,其中以歐、虞、褚、薛初唐四傢以及柳公權的作品對後世的影響大。

第五捲,收錄蒼頡至唐張旭等十五人,又無名氏法帖六通,共計二十三帖,其中包括:蒼領《戊己帖》、夏禹《齣令帖》、魯司寇孔丘《延陵帖》、史箱《紙州帖》等。

第六捲,收錄瞭王羲之《又不能帖》、《疾不退帖》、《兒女帖》、《彼土帖》、《譙周帖》、《夫人帖》、《蔡傢帖》等作品,供讀者欣賞、臨摹。

第七捲,收錄瞭王羲之《鞦月帖》、《桓公帖》、《謝光祿帖》、《離不帖》、《清晏帖》、《硃處仁帖》、《吾服食帖》、《愛為帖》、《鹽井帖》、《七十帖》等作品。供讀者欣賞、臨摹。

第八捲,收錄瞭王羲之《雨快帖》、《長史帖》、《得涼帖》、《此郡帖》、《黃甘帖》、《尊夫人帖》、《日五期帖》四行、《先生帖》等作品。供讀者欣賞、臨摹。

第九捲,收錄瞭王獻之《相過帖》、《諸捨帖)》、《永嘉帖》、《鵝還帖》、《諸女帖》、《餘杭帖》、《節過帖》、《願餘帖》、《夏節帖》、《思戀無往帖》等作品。第十捲,收錄瞭王獻之《知鐵石帖》、《玄度何來帖》、《鐵石帖》等作品。供讀者欣賞、臨摹。

第十捲,收錄瞭王獻之《知鐵石帖》、《玄度何來帖》、《鐵石帖》等作品。

內容提要

《淳化閣帖》是中國早的一部匯集各傢書法墨跡的法帖。所謂法帖,就是將古代書法傢的墨跡經雙鈎描摹後,刻在石闆或木闆上,再拓印裝訂成帖。《淳化閣帖》共10捲

《淳化閣帖》全名《穴淳化秘閣法帖》,亦稱《宮帖》,簡稱《閣帖》,為叢刊帖始祖,於北宋淳化年間刻於“秘閣”,是中國的一部匯集各傢書法墨跡的法帖。元 趙孟頫《鬆雪齋文集·閣帖跋》曰:“宋太宗..淳化中,詔翰林侍書王著,以所購書,由三代至唐,厘為十捲,摹刻秘閣。賜宗室、大臣人一本,遇大臣進二府輒 墨本賜焉。後乃止不賜,故世尤貴之。”宋代記錄此帖為木版刻,初拓用“澄心堂紙”、“李廷珪墨”,但未見此種拓本流傳。該帖由於王著識鑒不精,緻使法帖真 僞雜糅,錯亂失序。然因其“鎸集尤為美富”,摹勒逼真,使得自秦漢至隋唐一韆多年的先人書法四百二十篇賴以流傳。用元代趙孟頫的話來說,“書法之不喪,此帖之澤也”。可以說,自它之後的曆代書帖刻本,都是在其基礎上增刪而成、流傳至今的。因而《淳化閣帖》有“法帖之祖”之譽,對後世影響深遠。

用户评价

我是一名美術史專業的學生,最近的研究課題集中在“中國古代文人畫中筆墨語言與書法風格的相互滲透”這一交叉領域。我非常期待這本書中能有一些跨界論述,比如如何通過分析王羲之行書的用筆節奏來理解同時期山水畫中皴法的演變,或者探討顔真卿楷書中那種渾厚的力量感是如何影響後世文人對“拙”與“樸”的審美取嚮。我希望看到的是一種更具人文和藝術史交叉視角的解讀。然而,這套書的內容,雖然詳實,但更多地停留在對碑帖本身的書法技法層麵進行還原和展示。它更像是一部極其權威的“技法教科書”,而不是一部充滿思辨色彩的“藝術史論著”。我欣賞它對每一個字的點畫結構、結體比例的精到分析,但缺乏對這種書寫行為背後的文化心理、社會背景以及與其他藝術形式關聯性的深入挖掘。如果能加入一些關於不同時期“書畫同源”的理論探討,那對我的論文會是極大的啓發。

评分這本書的裝幀實在太精美瞭,拿到手的時候那種沉甸甸的質感和細膩的紙張觸感,讓人愛不釋手。我本來是想找一些關於現代書法流派發展脈絡的資料,特彆是近幾十年一些先鋒派書傢的探索曆程,希望能從中汲取一些新的靈感。然而,這套書的內容似乎更專注於經典的傳承和對古人筆法的深入剖析。它對不同朝代碑刻的拓片進行瞭極其細緻的影印和考據,每一個細節的處理都體現瞭齣版者的專業和敬畏之心。如果能多一些關於當代書法理論和實踐的討論,或者加入一些對不同地區、不同學校教學方法的比較分析,對我目前的研究方嚮可能會更有直接的幫助。我對那種探討書法藝術如何在當代語境下實現自我革新的文章特彆感興趣,比如如何在新媒體環境下保持傳統書法的生命力,或者探討書法與裝置藝術、行為藝術的結閤點。總的來說,這是一套極其優秀的傳統技法寶典,但對我來說,在拓寬視野和尋找創新路徑方麵,還欠缺那麼一點點“麵嚮未來”的視角。我對那些探討如何打破陳規、建立個人書風的文章抱有更大的期待。

评分我購買這本書的初衷是想找一套高清晰度的、能夠方便我進行電子化掃描和二次編輯的碑帖資料。我需要那些高質量的、無雜點、背景乾淨的字帖影像,以便於我使用圖像處理軟件來分析筆畫的起收和提按力度麯綫。我對於書本的閱讀體驗要求相對較低,更看重的是其作為“數據源”的質量。我關注的是圖像的分辨率、拓片的選擇是否涵蓋瞭不同時代的最佳版本,以及裝訂方式是否方便我將單冊進行平鋪展開。從這個技術角度來看,這套書的影印質量無疑是頂級的,紙張的光滑度也保證瞭掃描效果的純淨。然而,我發現書中對於不同拓本之間的細微差異,例如“宋拓本”與“明拓本”在墨色和斷筆處理上的區彆,僅僅是圖示性的展示,缺乏詳細的技術性描述。我更希望能有一篇附錄,專門講解如何鑒彆拓片版本,以及不同修復技術對原貌的影響。它是一套極好的“觀看”材料,但對於我這種希望“解構”和“重構”字帖數據的讀者來說,還缺少一層更深層次的技術說明文檔。

评分這本書的排版和選材無疑是頂級的,對於任何一位緻力於書法臨摹和理論研究的愛好者來說,它都是一個值得長期珍藏的樣本庫。我原本的閱讀目標是希望能找到一些關於篆刻印泥製作的詳細工藝流程,以及不同時期名傢篆刻刀法細微差異的對比分析。尤其關注那種不同石料對手感和綫條錶現力的影響,以及如何根據不同的字體風格調整篆刻的布局和邊款的題寫方式。遺憾的是,這本書的重心完全放在瞭毛筆書法的曆史梳理和碑帖的呈現上,雖然對書法傢的生平略有提及,但對於“刻”這一門藝術的探討幾乎是零。我希望看到的是關於“金石入印”的理論基礎,以及如何從碑帖中提煉齣適閤入印的文字造型特點。如果能在附錄中加入一些關於印泥化學成分的分析,或者提供一些高質量的印泥配方示例,那就完美瞭。現在看來,我還需要另外尋找專門的篆刻工具書來彌補這方麵的知識空白,這套書在“刻”的維度上,提供的支持確實有限。

评分說實話,我更偏愛宋代以後,尤其是明清時期那些具有強烈個人情感錶達的書法傢,比如徐渭、董其昌,他們那種打破規範、追求意趣的風格對我有著緻命的吸引力。我原本希望這本書的“全集套裝”中,能包含一些對這些“意態書風”的代錶作的深入講解,特彆是對那些打破傳統法度的“怪筆”是如何形成其內在邏輯和美感的分析。我一直在尋找關於“尚意”一脈在不同曆史階段如何被繼承和扭麯的詳細論述。但很明顯,這套書的重點非常明確地指嚮瞭魏晉和唐代楷書、行書的典範,對於後世的解放和創新,涉及的篇幅相對較少。它像是一座巍峨的基石,紮實、莊重,但對於我這個熱衷於探索“後現代書法”可能性的讀者來說,它提供的“範本”多於“啓示”。我希望看到的是對那些“不守規矩”的大傢們如何被曆史重新定位的辯論,而不是單純對“規矩”的羅列。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有