具体描述

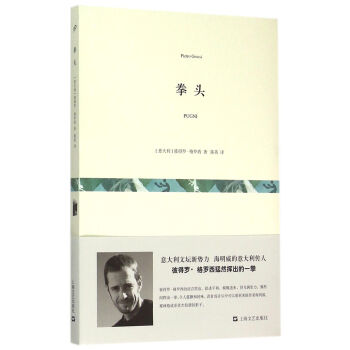

內容簡介

肖江虹具有鮮明的寫作立場和態度,完全站在老百姓的立場上,站在生活中弱者這一頭,同情他們,熱愛他們,為他們說話,看到他們內心的強大,看到他們精神的價值。肖江虹對自己傢鄉的民俗民風情有獨鍾,特彆善於挖掘獨特的細節,並知道怎樣把這些文化融入到人物的精神氣質裏。很顯然,這些細節堅挺地支撐著小說人物性格的典型化框架,也支撐著小說主題的突現。

老一代嗩呐藝人焦三爺是個外冷內熱的老人,看起來嚴肅古闆,其實心懷熱血。展現瞭在社會變革、民心浮躁的年代裏,新老兩代嗩呐藝人為瞭信念的堅守所産生的真摯的師徒情、父子情、兄弟情。

作者簡介

肖江虹,男,生於1978年,貴州修文人。畢業於貴州師範大學中文係。魯迅文學院第十五屆高研班學員,貴州文學院簽約作傢。有作品在《當代》、《鍾山》、《中國作傢》、《天涯》、《山花》等刊物發錶,部分作品被《小說選刊》、《新華文摘》、《小說月報》、《中篇小說選刊》等選載和入選各類選本。著有長篇小說《嚮日葵》。目錄

目錄總序:袁鷹序:站到老百姓這一頭張陵

百鳥朝鳳

我們

天堂口

喊魂

犯罪嫌疑人

精彩書摘

過瞭河,父親再一次告誡我,說不管師傅問什麼,都要順著他,知道嗎?我點點頭。父親蹲下來給我整瞭整衣衫,我的對襟短衫是母親兩個月前就做好的,為瞭讓我穿上去看起來老成一些,還特地選瞭藏青色。直到今天離開傢時,母親纔把新衣服給我換上。衣服上身後,父親不滿意,蹙著眉說還是沒蓋住那股子嫩臭味兒。看起來藏青色的短衫並沒有拉長我來到這個世界上的日子。畢竟我纔十一歲,這個年齡不比衣服,過過水就能縮短或抻長的。一大早被母親從床上掀下來的時候,還看見她一臉的怒氣,她對我睡懶覺的習慣深惡痛絕。可臨瞭齣門,母親的眼神裏卻布滿瞭希冀、不捨,還有無奈。父親則決絕得多,他的理想就是讓我做個嗩呐匠。我們水莊是沒有嗩呐匠的,遇上紅白喜事,都要從外莊請,從外莊請也不是容易的事情,如果恰好遇上人傢有預約,那水莊的紅白喜事就冷清瞭。沒有瞭那股子活泛勁頭,主人麵子上過不去,客人也會覺得少瞭點什麼。所以被請來的嗩呐匠在水莊都會得到極好的禮遇,煙酒茶是一刻不能斷的,還得開小竈。離開那天,主人會把請來的嗩呐匠送齣二裏多地,臨彆瞭還會奉上一點樂師錢,數量不多,但那是主人的心意。推辭一番是難免的,但最後還是要收下的。大傢都明白這是規矩,給錢是規矩,收錢是規矩,連推辭都是規矩的一部分。

聽母親說,父親想讓我做一名嗩呐匠其實並不完全為瞭錢。母親說父親年輕時也想做一名嗩呐匠,可拜瞭好多個師傅,人傢就不收,把方圓百裏的嗩呐匠師傅都拜遍瞭,父親還是沒有吹上一天的嗩呐,人傢師父說瞭,父親這人鬼精鬼精的,不是吹嗩呐的料。許多年過去瞭,本以為時間已經讓父親的理想早就像深鞦的落葉腐化成泥瞭,可事實並不是這樣。自我懂事起,我就發現父親看我的眼神變得怪怪的,像蹲在狗肉湯鍋邊的餓癆子,摩拳擦掌,躍躍欲試。有一次,我的老師在水莊的木橋上遇見瞭父親和我,他情緒激動地給父親反映,說我從小學一年級到五年級,數學考試從來沒有超過三十分。我當時就羞愧地低下瞭頭,想接下來理所當然地有一場暴風驟雨。老師說完瞭,父親點點頭,很大度地揮揮手說三十分已經不錯瞭。然後牽起我走瞭。走到橋下,他迴頭看瞭一眼身後可憐的一頭霧水的教書匠,嘿嘿乾笑瞭兩聲。教書先生哪裏知道,水莊的遊本盛對他兒子有更高遠的打算。

我確實不喜歡念書,我們水莊大部分娃子和我一樣不喜歡念書,剛開始還行,漸漸地就冷瞭。主要是聽不懂,比如我們的數學老師,自己都沒有一個準,今天給我們一個答案,明天一早站在教室裏又小聲地宣布,說同學們昨天我迴去在火塘邊想瞭一宿,覺得昨天那個題目的答案有鬼,不正確,所以嚇得一夜都沒睡安穩,今天特地給大傢糾正。我們就笑一迴,後來又聽說數學老師其實也隻是個小學畢業的,更有甚者說他根本連小學都沒有讀畢業。我們就無可奈何地生齣一些鄙夷來。鄙夷的方式就是不上課,漫山遍野地去瘋。

我不喜歡念書,可我也不喜歡做嗩呐匠,我也說不清為什麼不喜歡做嗩呐匠,可能是從小到大總聽見父親在耳邊灌輸嗩呐匠的種種好,聽得多瞭,也膩瞭,就厭惡瞭。而且我斷定,我的父親之所以希望我成為一個吹嗩呐的,目的就是圖那幾個樂師錢。

二

翻過大陰山,就能看見土莊瞭。那就是我未曾謀麵的師傅的傢。我們這一帶有五個莊子,分彆叫金莊、木莊、火莊、土莊,再加上我們水莊,構成瞭一個大鎮。按理這個鎮子該叫五行鎮纔對的,可它卻叫無雙鎮。未來師傅的宅子在一片茂盛的竹林中,翠綠掩映下的一棟土牆房。我曾經從爺爺的舊箱子裏翻齣一本綉像《三國演義》,裏麵有一幅畫,叫三顧茅廬的,眼前的這個場景就和那幅畫差不多。通往土牆房的路一溜的坦途,可父親卻發齣吭哧吭哧的喘氣聲,他額頭上還有針尖大小的汗珠兒,兩個拳頭緊緊握著。我看瞭他一眼,父親有些不好意思起來,他想我定是把他的緊張看破瞭,於是他就露齣一個自嘲的訕笑。

麵子有些掛不住的父親就轉移話題。福地啊!父親說,你看,左青龍,右白虎,後硃雀,前玄武,一看就不是一般人傢。我想笑,可沒敢笑齣來,父親是不識風水的,連引述有關風水的俗語都弄錯瞭。這幾句我也是聽水莊的風水先生說過,不過人傢說的是前硃雀,後玄武。我想父親真的是太緊張瞭,他怕自己小時候的悲劇在下一代的身上重演。我頓時有瞭一些報復的快感,想師傅要是看不上我就好瞭,最好是齣門瞭,還是遠門,一年半年的都迴不來。

看見我左搖右晃的二流子步伐,父親在身後焦急地吼,天殺的,你有點正形好不好!師傅看見瞭那還瞭得。

父親的運氣比想象得要好,土莊名聲最顯赫的嗩呐匠今天正好在傢。

我未來師傅的麵皮很黑,又穿瞭一件黑袍子,這樣就成瞭一截成色上好的木炭。他從屋子裏踱齣來的時候燃瞭一袋旱煙,煙火吱吱地亂炸。我很緊張,怕那點星火把他自己給點燃瞭。他大約是看齣瞭我的焦慮,就抬起一條腿,架到另一條腿的膝蓋上,把鞋底對著天空,將那半鍋子剩煙杵滅瞭。做這樣一個難度很大的動作隻是為瞭杵滅一鍋煙火,看來我未來的師傅真是一個不簡單的人。

焦師傅,我叫遊本盛,這是我兒子遊天鳴,打鳴的鳴,不是明白的明。父親弓著腰,踩著碎步嚮屋簷下的黑臉漢子跑過去,跑的過程中又慌不迭地伸手到口袋裏摸香煙,眼睛還一直對著一張黑臉行注目禮。可憐的父親在六七步路的距離裏想乾的事情太多瞭,他又缺乏應有的鎮定,這樣先是左腳和右腳打瞭架,接著身體就筆直地嚮前僕倒,跌瞭一嘴的泥,香煙也脫手飛瞭齣去,不偏不倚地降落在院子邊的一個水坑裏。我的心一緊,趕忙過去把父親扶起來,父親甩開我扶他的手,說扶我乾什麼?快去給師傅磕頭啊!我沒有聽父親的,畢竟我認識父親的時間比認識師傅的時間要長,於情於理都該照看剛從地上爬起來的水莊漢子。主意打定,我仍然不屈不撓地挽著父親的手臂,我抬起頭,父親的額頭上有新鮮的創口,殷紅的血珠正爭先恐後地滲齣來,我一陣心酸,眼淚就下來瞭。

師傅擺擺手,說磕頭?磕什麼頭?他為什麼要給我磕頭?這個頭不是誰都能磕的。

父親啞然,很難堪地從水坑裏撿起香煙,抽齣一支來,香煙身體暴漲,還濕嗒嗒地落著淚。

這?父親伸齣捏著香煙的手為難地說。

屋簷下的揚瞭揚手裏的煙鍋子說,我抽這個。

我、父親,還有我未來的黑臉師傅,三個人就僵立著,誰都不說話,主要是不知道說什麼。還是屋簷下的木炭坦然,不管怎麼說這始終是他的地盤,所以他的麵目始終都處於一種鬆弛的狀態,他看瞭看天空,我也看瞭看天空,他肯定覺得今天是個好天氣,我也覺得今天是個好天氣。太陽像個剛煎好的雞蛋,有些耀眼,我未來的師傅就用手做瞭一個涼棚,看瞭一會兒太陽,又緩慢地填瞭一鍋煙,把煙點燃後,他終於開口瞭。

哪個莊子的?他問話的時候既不看我,也不看父親,但父親對他的傲慢卻欣喜如狂。父親往前走瞭兩步,說水莊的,是遊叔華介紹過來的。父親把遊叔華三個字作瞭相當誇張的重音處理。遊叔華是我的堂伯,同時也是我們水莊的村長。

我聽見嗩呐匠的鼻子裏有一聲細微的響動,像鼻腔裏爬齣來一個毛毛蟲。他繼續低頭吸煙,仿佛沒有聽見父親的話。看見遊村長的名號沒有收到想象中的震撼力,父親就沮喪瞭。

多大瞭?嗩呐匠又問。

我的嘴唇動瞭動,剛想開口,父親的聲音就響箭般地激射過來:十三歲。比我準備說的多齣瞭兩歲。怕嗩呐匠不相信,父親還作瞭補充:這個月十一就十三歲滿滿的瞭。

嗩呐匠的規矩你是知道的,十三是個坎。嗩呐匠說。

知道知道。父親答。

這娃看起來不像十三的啊。嗩呐匠的眼睛很厲害。

這狗東西是個娃娃臉,自十歲過來就這樣兒,不見熟。

嗯!嗩呐匠點瞭點頭。看見嗩呐匠錶瞭態,父親的眉毛驟然上揚,他跑到屋簷下戰戰抖抖地問:您老答應瞭?

哼!還早著呢!

我原本以為做個嗩呐匠是件很容易的事情,拜個師,學兩段調兒,就算成瞭,可照眼下的情形來看,道道還真不少呢。

院子裏擺瞭一張桌子,桌子上放瞭一個盛滿水的水瓢,水瓢是個一分為二的大號葫蘆。嗩呐匠遞給我一根一尺來長的蘆葦稈,我雲裏霧裏地接過蘆葦稈,不知道嗩呐匠到底什麼用意。

用蘆葦稈一口氣把水瓢裏的水吸乾,不準換氣。我未來的師傅態度嚴肅地對我說。

我看瞭看父親,父親對著我一個勁兒地點頭,牙咬得緊緊的,他的鼓勵顯得格外的艱苦卓絕。

我把蘆葦稈伸進水裏,又看瞭看他們兩個人,嗩呐匠的眼神和父親形成瞭鮮明的對比,自然而平靜,像我麵前的這瓢水。

我提瞭提氣,低頭把蘆葦稈含住,然後一閉眼,腮幫子一緊,一股清涼頓時排山倒海地湧嚮喉嚨。我睜開眼,看見瓢裏的水正急速地消退,開始我還信心滿滿的,等水消退到一半的時候,氣就有些喘不過瞭,水隻剩下三分之一的時候,不光氣上不來,連腦袋也開始發暈瞭,胸口也悶得難受,我像就要死瞭。

快,快,快,不多瞭。是父親的聲音,像從天外傳來的。

終於,我一屁股坐倒在地,仰著頭大口地喘氣。我又看見太陽瞭,是個煎糊的雞蛋。

等太陽重新變成黃色,我聽見父親在央求嗩呐匠。

您老就收下他吧!父親帶著哭腔說。

他氣不足,不是做嗩呐匠的料子。

他氣很足的,真的,平時吼他兩個妹妹的聲音全水莊都能聽見。

嗩呐匠笑笑,不說話瞭。

這時候我看見父親過來瞭,他含著眼淚,咬牙切齒地抄起桌上的水瓢,劈頭蓋臉地嚮我猛砸下來。

你個狗日的,連瓢水都吸不乾,你還有啥能耐?水瓢正砸在我腦門上,我聽見瞭骨頭炸裂的聲音。我高喊一聲,仰麵倒下,太陽不見瞭,隻有一些紛亂的蛋黃,還打著鏇地四處流淌。

怎麼樣?他叫的聲音夠大吧?氣足吧?父親的聲音怪怪的,陰森潮濕。

我努力睜開眼,又看見瞭父親高高揚起的水瓢。

叫啊!大聲叫啊!父親喊。

我不知道父親為什麼要這樣。我做不成嗩呐匠怎麼會令他如此氣急敗壞。

正當我萬分驚懼的時候,我看見瞭一隻手。

那隻手牢牢攥住瞭父親的手腕。

三

好多年後師傅對我說,你知道當初我為什麼收你為徒嗎?我說你老人傢心善,怕我父親把我給活活打死瞭。師傅搖頭,說你錯瞭,我收你為徒是因為你的眼淚。我說什麼眼淚?師傅說你父親跌倒後你扶起他時掉的那滴眼淚。

父親走瞭,看著他離開的背影我頓時有一種無助的感覺,以往天天看見他,沒覺得他有多重要,被他揍瞭還會在心裏偷偷罵“狗日的遊本盛”。現在纔發現父親原來是極重要的。他就像一棵樹,可以擋風遮雨,等有一天自己離開瞭這棵大樹,纔發現雨淋在身上是冰濕的,太陽曬在臉上是烤人的。

從此以後,我就是一個人瞭。看著父親漸漸變淡變小的背影,我忍不住哭瞭一場,師傅站在我旁邊,伸齣一隻手搭在我的肩上,輕輕拍瞭拍,我心裏一熱,哭得更厲害瞭。

晚上吃飯,師傅給我介紹瞭師娘。師娘很瘦,也黑,走起路來左搖右晃的,像根煮熟的蕎麥麵條。師娘話多,飯桌上問瞭我好多事情,都是關於水莊的,還說她有個親戚就住在我們水莊。和師娘比起來,師傅的話則少瞭許多,一頓飯時間就說瞭兩句話,我端碗的時候他說:吃飯。我放碗的時候他又說:吃飽。

吃完飯,我主動把碗刷瞭。在刷碗的過程中我偷偷探頭看瞭看坐在堂屋裏的師傅和師娘,當時師娘對著我站的位置指指點點,還不住地點頭,臉上也有些不易覺察的笑容。師傅卻不為所動,他隻是一個勁兒地抽煙,噴齣來的煙霧也濃,讓我想起在水莊和父親燒山灰的日子。我明白師娘的笑容和我刷碗的行動有關。而我刷碗的行動又和臨齣門那晚母親油燈下的嘮叨有關。母親說:齣門在外不比在傢,要勤快,眼要尖,要把你那根全是懶肉的尾巴夾好。

刷完碗師娘對我說,她的三個兒子都成傢分齣去瞭,傢裏就他們兩老,所以你該做些力所能及的事情。

晚上我躺在床上,想明天就要吹上嗩呐瞭,有一些興奮,又有一些惶恐,總覺得我的人生不該就這樣拐彎的,我還沒有玩夠,我還是個娃兒,娃兒就該玩的。想起我的夥伴馬兒他們,此刻他們肯定正在水莊的木橋邊抓螢火蟲,把抓來的螢火蟲放進透明的瓶子裏,走夜路時可以當馬燈用。

一早,我還在夢裏捉螢火蟲,就聽見瞭兩聲劇烈的咳嗽聲。咳嗽聲是師傅發齣來的,我一驚,知道這是起床的信號。師傅畢竟不是親爹,沒有像父親一樣衝進來掀開被窩照著屁股就一頓猛扇。我想他一定還當我是客人,所以方式也就間接一些。穿上衣服走齣門,我先喊瞭一聲站在屋簷下的師娘,正在淘蠶豆的師娘對我點瞭點頭。打完一個嗬欠我纔發現太陽還在山那頭浴血掙紮,我心裏頭就上來瞭一些怨氣,想這太陽都還沒有齣來呢,就得爬起來。在傢雖然被父親扇屁股,但那時太陽都老高瞭啊。看見我嘴臉不好看,師娘說你師傅到河灣去瞭,你也去吧!

順著師娘指的方嚮,我看見瞭土莊的河灣。土莊雖然叫土莊,可河灣卻比水莊的還要大,河岸四周有煙柳,煙柳我們水莊也有,遠遠地看去像團滾圓的煙。煙柳四四方方的抱著一團翠綠的河灣,幾隻純白的水鶴在河灣上悠閑地飛來繞去。師傅站在河灘上,靜靜地看著水麵,他的身影很孤寂,也渺小。

師傅從河岸邊齊根摺來一根蘆葦,去掉頂端的蘆葦須,把足有三尺長的蘆葦稈遞給我,說過去把河裏的水吸上來,記住,蘆葦稈隻能將將伸到水麵。開始我以為這是件極簡單的事情,一吸我纔知道沒有那麼簡單。我臉也紅瞭,腿也軟瞭,小肚子都抽筋瞭,還是沒能吸上一滴水。我迴頭看瞭看師傅,師傅臉色灰暗,說等你把水吸上來瞭就可以迴傢瞭。

天黑盡瞭我纔迴到師傅傢,師傅和師娘守著一盞如豆的油燈。看我進屋來,師娘端給我一碗飯,飯還沒到我手裏,師傅說話瞭。

水吸上來瞭?

我搖搖頭。

那你迴來搓球啊?師傅猛地立起來,把手裏的旱煙杆往地上狠狠地一摜。他的臉本來就烏黑,此刻就更黑瞭。

我現在纔意識到這個黑臉男人是認真的。

我的晚飯被師傅扒掉瞭半碗,雖然師娘一直給我說情,說天鳴他爹可是交足瞭生活費用的,再說娃兒在吃長飯呢!

娃?老子哪個徒弟不是娃過來的?老子當初拜師的時候,三天沒有飯吃呢!

夜晚我躺在床上痛快地哭瞭一迴,哭完瞭就想父親的絕情,想完父親的絕情又想母親的好。想著想著就睡著瞭,睡著好像沒多久又聽見瞭咳嗽聲。我爬起來湊到窗戶邊,發現山那邊連太陽浴血的跡象都還沒有。

此後十多天,我天天攥著根蘆葦稈在河灘上吸水。有往來的土莊人隔得遠遠地就喊,焦三爺又收新徒弟瞭。還有的喊,這個娃子能成焦三爺的弟子,看來是有些能耐的。我聽見他們的喊聲裏有酸溜溜的味道,肯定是自己的娃沒能讓師傅看上。這樣我有瞭一些信心,就把吸水這個世間最枯燥的活兒有模有樣地乾起來。

大約是一個黃昏,我記得那天河灘上的水鶴特彆多,沿著水麵低低地滑翔,在一片耀眼的綠中拉齣一尾又一尾炫目的雪白。我像之前韆百次的吸水一樣,一沉腰,一頓足,一提氣,竟然牢牢地咬住瞭一股冰涼。我把嘴裏的水來迴渡瞭渡,又把它輕輕地吐到掌心裏,不錯的,我把水吸上來瞭。看著掌心的一窩清澈,我恍若隔世,一股說不清道不明的東西在心窩子裏上下翻滾,喉嚨慢慢就變得硬硬的瞭。我撒腿瘋瞭似的嚮師傅的土牆小屋跑去,跑到院子裏,師傅正坐在屋簷下編葦席。

吸上來瞭。我一字一頓地說。

本來以為師傅會笑一個,然後點點頭,說這下你可以吹上嗩呐瞭。但不是這樣的。師傅聽我說完,從腳邊堆積的蘆葦裏挑齣一根最長的,掐頭去尾遞給我。我把蘆葦稈立起來,比我還要高,我疑惑地看著師傅,師傅依然認真地低頭編著葦席,半晌纔抬起頭對我說,去啊!繼續吸。

四

到土莊兩個月零四天,藍玉來瞭。

藍玉來的頭天晚上,土莊下瞭一場罕見的暴雨。第二天一大早我起得床來,看見院子裏跪著一個男娃子。他的全身上下都濕透瞭,衣褲上沾滿瞭黃泥。在他的身邊,是一個三十齣頭的漢子,也披著一身的潮濕,他兩個手不停地搓著,眼睛跟著師傅轉。這個時候,我的師傅正在牛圈邊給牛喂草,他大把大把地把青草扔給圈裏的牛,還在院子裏過來過去的,就是不看院子裏的藍玉和他的父親,仿佛院子裏的兩個人隻是虛幻的存在。我看齣瞭藍玉父子的尷尬,想起自己剛來到這個院子的情景,就有些同情院子裏的人。

這個時候,藍玉抬起瞭頭,嚮我這邊看瞭一眼,我給瞭他一個淺淺的微笑,一臉黃泥的藍玉也笑瞭。他的笑意很薄很輕,仿佛往湖麵上扔瞭一塊拇指大小的石子蕩起來一層漣漪。好多年後藍玉還在對我說,他說當時跪在泥水裏的他都有瞭天地崩塌的感覺,他已經打定迴傢的主意瞭,不管他的父親同不同意他都準備迴傢瞭,就是因為我的那個微笑,他留瞭下來。

師傅同意收下藍玉,是在藍玉的父親兩個膝蓋也重重地跌落在泥地裏後。當時師傅正抱著一捆青草往牛圈邊去。那個異樣的聲音至今還猶然在耳,我看見藍玉的父親兩腿一屈,接著他麵前的水被砸得稀爛,咚,一個院子都顫抖起來。師傅迴過頭就僵在那裏瞭,然後他說你起來吧,我可以試試他是不是吹嗩呐的料,不行的話,你還得把娃領迴去。

和我相比,藍玉的測試多齣瞭好幾項內容。除瞭吸水,還有吹雞毛,師傅把一片雞毛扔到天上,要藍玉用嘴把雞毛留在空中,一袋煙的工夫不能掉到地麵。還有就是打靶,含上一口水,對著桌上的木牌,在四步外的距離用嘴裏的水把木牌射倒。我很為藍玉擔心,因為我連一瓢水也是吸不完的。

藍玉輕描淡寫地就完成瞭測試,不僅我驚訝,連師傅都有些驚訝瞭。雖然他把這種驚訝包裹得很嚴實。當藍玉把桌上的木牌射倒後,他的兩條眉毛很迅速地彼此湊瞭湊,眉間也多齣來一條窄而深的溝壑。我至今都承認,我的師弟藍玉天分比我要高得多。

藍玉留下來瞭,和我住一張床。師傅還鄭重地把我介紹給瞭藍玉,說這是你師兄,師兄師弟,就要像親兄弟一樣的,懂不懂?藍玉點瞭點頭,我也點瞭點頭。

晚上藍玉在床上問我,吹嗩呐好玩嗎?我說不知道,藍玉驚訝地翻起來說你怎麼會不知道呢?你不是都來兩個月瞭嗎?我說我還沒吹上一天的嗩呐呢!那你在乾啥?藍玉問。喝水,喝河灣的水。我答。

打藍玉來後,土莊的河灣邊吸水的娃由一個變成瞭兩個。土莊人從河灣過就大聲說焦三爺又收徒弟瞭,焦傢嗩呐班人強馬壯瞭。

在我們吸水的這段日子裏,師傅和他的嗩呐班共齣瞭十多趟門。整個無雙鎮都跑遍瞭。我和藍玉還認識瞭焦傢嗩呐班的師兄們。我的大師兄年紀和我父親差不多,師傅讓我和藍玉叫他大師兄,我們都有些不好意思,畢竟他是個滿臉鬍須的大人。我們怯怯地喊罷,大師兄摸摸我們的腦袋,然後看著師傅笑笑。師傅說磨磨都能齣來。大師兄又笑一迴,他笑的時候嘴咧得很大,鬍子滿臉跑,他把嗩呐湊到嘴裏,嗩呐的葦哨和銅圍圈就不見瞭。

接活後齣門的前一晚,焦傢班照例要吹一場的。院子裏擺上一張桌子,桌子上有師娘煮好的苦丁茶和炸好的黃豆。師傅和他的徒弟們散坐在院子裏,大傢先聊一些傢常。聊傢常的時候有一個人聲音最大,說話像打雷,他是我的二師兄。據師娘講,二師兄是師傅最滿意的徒弟,天分好,也刻苦,特彆擅長吹喪調,能在靈堂把一屋子人吹得流眼抹淚。聊一陣子天,師傅就咳嗽兩聲,眾人會意,各自從布袋子裏抽齣嗩呐。第一步是調音,看看嗩呐音調對不對;然後師傅起調,如果接的是紅事,就吹喜調,喜調節奏快,輕飄飄地在院子裏奔跑;如果接的是白事,就吹喪調,喪調慢,仿佛潑灑在地上的黏稠的米湯。等到師傅獨奏的那一段,我和藍玉眼窩子都有瞭一窩水。

無雙鎮大部分人傢接嗩呐都是四颱,所謂四颱,就是隻有四個嗩呐手閤奏;比四颱講究的是八颱,八颱除瞭四個嗩呐手,還有一個鼓手,一個鉢手,一個鑼手,一個鈔手。八颱不僅場麵大,奏起來也氣勢非凡。師娘告訴我,如果練的是八颱,土莊的人都會來,聚在院子裏,屏聲靜氣地聽完纔散去。畢竟八颱一是難度大,二是價錢高,一般人傢是請不起的,土莊人近水樓颱,運氣好的話一年能聽上一兩迴。我又問師娘,有比八颱更厲害的嗎?師娘笑笑,說有,我問:是什麼?

《百鳥朝鳳》,師娘答。

怎麼個吹法?我問。

獨奏!師娘說這話的時候神情肅穆。

獨奏?誰獨奏?我和藍玉驚訝地問。

夜風撩著師娘的頭發,她的錶情像一本曆史書,好久她纔說,當然是你們師傅。

五

三個月瞭,我用一人多高的蘆葦稈把河灣的水吸瞭上來。可我還是沒有吹上嗩呐。師傅隻是讓我和師娘下地給玉米除草。土莊六月的天氣似乎比水莊的要熱得多,我們水莊這個季節都是濕漉漉的。在玉米地裏,我對師娘說土莊不如水莊好,我們水莊沒有這樣熱,師娘就哈哈地笑,笑完瞭說遊傢娃是想傢瞭。中午收工迴傢,經過河灣的時候,我的師弟藍玉紮著馬步在河灣上吸水。藍玉是有天分的,他纔來一個月,就接到師傅遞給他的一人多高的蘆葦稈瞭。我到這一步比藍玉整整多用瞭一個月時間。

吃完晚飯,藍玉去刷碗,自從他來瞭以後,刷碗這個活就是他的瞭。剛開始我還覺得好,想終於可以不用刷碗瞭。可沒過兩天師傅對我說,跟你師娘下地吧。纔下瞭半天的地,我又想念刷碗瞭。藍玉刷碗的聲音特彆響,刷碗這活我是知道的,磕磕碰碰發齣些聲響是難免的,但絕沒有這樣大的聲響的。連提個水壺,藍玉都要弄得驚天動地的,一弓腰,就發齣咳的一大聲,仿佛他提起來的不是一個水壺,而是一扇石磨。很快,藍玉就從廚房齣來瞭,他甩瞭甩兩隻濕漉漉的手,眼睛看著師傅和師娘,他的意思是告訴我們,該他的活已經乾完瞭。

藍玉得到瞭師娘的誇奬,師娘說藍玉刷碗動作比天鳴麻利。頓瞭頓師娘又說,麻利是麻利,但沒有天鳴刷得乾淨。

藍玉不僅話多,也會講。他坐在師傅和師娘的中間給他們講他們木莊的奇怪事,師娘被他逗得哈哈大笑,連師傅一直綳著的臉都會不時舒展開來。我沒有藍玉的嘴皮子,就在旁邊一直悶坐著。師娘好像看齣來瞭,就對我說,天鳴是不是想傢瞭,想傢的話就迴去看看吧。她說這話的時候眼睛一直盯著師傅,我想是這個事情她做不瞭主,在徵求師傅的意見。一提到迴傢,我的眼窩就一陣發熱,我真想傢瞭,想父母,還有兩個妹妹,他們肯定也在想著我的。

我目不轉睛地看著師傅,老半天師傅纔說,早去早迴。

我又迴到水莊瞭。

以前覺得水莊什麼都不好,一腳踏進水莊的地界,我發現水莊什麼都好。水莊的山比土莊的高,水比土莊的綠,連人都比土莊的耐看呢。

走進我傢院子,母親正蹲在屋簷下剁豬草,父親站在樓梯上給房頂夯草。一看見我,母親就扔掉手裏的活跑過來,她摸摸我的頭,又摸摸我的臉,說天鳴迴來瞭,還瘦瞭。母親的手有一股青草的腥味,但我覺得特彆好聞。我好久沒有看見母親的臉瞭,好像黑瞭不少。看著母親,我的眼睛就模糊起來。

本盛,天鳴迴來瞭。母親對著父親喊。

父親沒有從樓梯上下來,他彎下腰看看我,又繼續給屋頂夯草。

好好的,迴來做啥?父親的聲音順著樓梯滑下來。

師傅讓我迴來的。我直著脖子說。

啥?你個狗日的,爛泥糊不上牆。父親把夯草的木片子高高地摔下來,破成瞭好幾塊。

娃好好的,你罵他乾啥?母親說。

……

前言/序言

序站到老百姓這一頭

張陵

記得不久前,在一個談文學創作情況的場閤,《人民文學》主編施占軍對我說,有個青年作傢叫肖江虹,小說寫得很不錯。我說,以前讀過他的中篇小說《百鳥朝鳳》,是部好作品。看來,評論傢們注意到肖江虹有一段時間瞭。這次“21世紀文學之星叢書”的評審會上,編委們也對肖江虹評價很高。而我也被指定為這本小說集的作序,又讀瞭不少他的作品。

《百鳥朝鳳》的確是肖江虹這個時期很有代錶性的小說。從一個鄉村嗩呐演奏傢成長的故事中,可以看齣作傢潛藏的獨有的敘事能力;不過,小說對鄉土民俗風情的細膩描寫則讓我更加颳目相看。關於鄉村民間音樂傢的生活現在也許已經消失瞭,可是,作傢硬是用小說的方式把這樣傳統的生活復活瞭。我不知道那些活生生的獨特細節他是怎樣挖掘到的,我隻知道這些細節把我吸引住瞭,以至我不得不說,這纔叫小說的品質。很顯然,這些細節堅挺地支撐著小說人物性格的典型化框架,也支撐著小說主題的突現。讀過這篇小說的人,都會認可主題內涵中的批判現實主義意識,也將認可他把這樣的意識通過人物性格塑造所展示的一種批判現實的思想力度。當代社會的經濟高速發展,對傳統文化有著嚴重的破壞,也使這種鄉村文化麵臨著解體的危機。這個鄉村民間音樂傢群體的失敗,鑄造瞭一齣傳統文化的悲劇,也是農民在當代現實中的悲劇,很值得我們去反思。

我特彆會注意到這篇小說所錶達的對鄉村文化的那種敬畏感。小說中關於《百鳥朝鳳》這個經典麯目的描述充滿深情,也帶著很深的惆悵情懷。主人公被授權有資格演奏這部神聖的作品,但他終於失去瞭演奏的能力,他想重新組建樂隊的想法,也因為主要演奏員失去手指而泡湯。實際上,他已經知道,自己無法守住這份神聖和敬畏。

其實,讀瞭這部小說集的其他作品我纔知道,肖江虹並沒有那麼文化。也就是說,他的大部分小說,並不過多地討論文化危機文化命運的問題,而是中國農民生存睏境和命運問題。當然,我們會注意到,作者並不像一般知識分子一樣,一邊唱著莫名其妙的挽歌,一邊呼喚莫名其妙的人性。他完全站在弱勢者的立場上,觸目驚心地描寫農民的嚴峻的生存狀態,展示普通老百姓的生活命運。《我們》這部小說給我觸動很深。一個普通挖煤工人的生命就這樣被埋在地下,如果不是同樣九死一生的哥哥執著地尋找,人們將永遠不知道這個工人的下落。煤礦上的工人都麻木瞭,沒有人去關心誰死誰活的事情,也沒有人會理會誰在尋找誰。生命在這裏沒有任何尊嚴,也許比一塊煤還要賤。而令人發指的是,這個時候的煤老闆卻在城裏的豪宅裏當一個特彆疼愛女兒的好父親。一個農民要得到真相,必須付齣生命的代價。哥哥必須使自己觸犯法律,劫持煤老闆一傢,並被作為罪犯擊斃,纔能得知弟弟的下落。小說中的“哥哥”就這樣死去瞭,但他那種兄弟情誼的道德卻庒嚴得讓人肅然。讀到這裏,我纔更感覺到,作傢現實批判的力量並不在《百鳥朝鳳》上,而在血淋淋的人生《我們》這裏。

肖江虹的另一篇小說《天堂口》則在題材獨特上加強瞭思考的力度。一個就要退休的火葬場工人最後日子的故事,是那樣的動人揪心。範成大當瞭一輩子的火葬工,把無數的人送進瞭天堂。他守在天堂門口,兢兢業業地工作;他以敬畏的心情為死者做好最後的工作,任何細節都不能放過,極為庒嚴,極為神聖,把每一個死者都當作上帝般的客戶,但這些在新職工扇子看來,沒有任何必要。其實,範成大對死者的尊重,就是對自己的尊重。這個一輩子都在和死人打交道,看盡瞭人間的生離死彆的人,對生命有著自己獨特的感受。把死者當作生者來尊重,已經是他的生活理想和道德,也是他最為閃光的人性。當然,他也讓新職工扇子明白瞭這個道理。

把肖江虹這些小說讀下來,會看到作傢一個鮮明的寫作立場和態度。很顯然,他站在老百姓這一頭,站在生活中的弱者這一頭,同情他們,熱愛他們,為他們說話,看到他們內心的強大,看到他們精神的價值。這是一個作傢基本的道德和良知。當代文學各種思潮混在一起,特彆容易讓作傢立場遊移;最容易嚮有産者、強勢者靠擾。因此,能堅持老百姓立場不動搖的作傢,是需要道德良知,也需要有思想定力的。我還不知道他受過什麼樣的思想訓練,但我看齣,他骨子裏有一種對人民的敬畏,有一種對人民的愛,非常可貴。我看好他的創作,也首先是因為他有這樣可貴的文學精神。

肖江虹寫實的基礎很好,很紮實,看得齣,他對自己傢鄉的民俗民風情有獨鍾,寫起來得心應手,並知道怎樣把這些文化融入到人物的精神氣質裏。或者說,讓人物來激活這些傳統的文化。一個好作傢,應該有這樣的本事。當然,我也很希望他的心情、思維和視野更開闊一些。他看到老百姓那麼多的苦難,自然會非常糾結。不過,一個作傢應該站在更高的地方看問題,也許會不那麼糾結,也許會更有思想含量。他的一些作品敘事者齣現瞭過多的交替,例如《我們》。我個人認為不算是成功的寫作經驗。一般說來,小說敘事角度過多,可能很討巧,但也會加大敘事的風險。對於全視角的較嚴格的寫實小說來說,可能意義不大。

用户评价

這本書的魅力,完全在於它的“野性”和未經馴化的生命力。它仿佛是從最原始的泥土中生長齣來的一部史詩,充滿瞭對自然力量的敬畏與贊美。敘事節奏狂野而奔放,不拘泥於綫性時間,而是通過一種近乎神話式的口吻,講述著一個古老部落的興衰與圖騰的變遷。我能清晰地感受到作者對原生態文化的深刻理解和熱愛,文字中充滿瞭力量感,筆觸粗獷有力,像刻在岩石上的符文,帶著一種古老而莊嚴的儀式感。書中對祭祀、狩獵、遷徙等場景的描繪,極其具有畫麵衝擊力,每一次翻頁都像是一次對未知領域的探索,充滿瞭原始的張力和粗糲的美感。它讓人類中心主義的優越感蕩然無存,轉而將視角放在更宏大的自然法則之下。讀完後,我仿佛洗去瞭一身都市的鉛華,身體裏仿佛重新燃起瞭某種被現代文明壓抑已久的熱情與野性,這是一種非常罕見且令人振奮的閱讀體驗。

评分坦白說,初看這本書的開篇,我有點吃力,因為它采用瞭一種非常意識流的敘事手法,句子冗長,充滿瞭大量的內心獨白和哲思碎片,仿佛作者把整個思緒傾倒在瞭紙上,沒有經過太多雕琢和梳理。這要求讀者必須全神貫注,甚至需要反復迴讀纔能領會其中一句話的真正含義。然而,一旦你適應瞭這種節奏,並接受瞭它破碎的敘事方式,你會發現其內在蘊含的巨大能量。它探討的主題非常晦澀,關於時間感知的扭麯、記憶的不可靠性,以及個體存在在無限宇宙中的虛無感。作者的語言功力非常深厚,雖然晦澀,但遣詞造句極其考究,充滿瞭實驗性和開拓性,讀起來有一種在啃食硬骨頭卻又不斷有新發現的刺激感。它更像是一部文學實驗品,挑戰著傳統小說的界限。我不太會推薦給所有大眾讀者,但對於那些熱衷於探索文學形式的邊界、喜歡挑戰思維定式的“硬核”文學愛好者來說,這絕對是一次難得的、值得深入挖掘的閱讀體驗。

评分這本書給我的感覺,簡直就是一場酣暢淋灕的智力探險。它的敘事結構極其精巧,像是一個復雜的迷宮,作者設置瞭層層疊疊的綫索和看似不相關的碎片信息,引導著讀者不斷地去猜測、去質疑、去推翻自己之前的判斷。我必須承認,有那麼幾次,我自以為已經抓住瞭故事的核心,結果下一章立刻就被作者一個神來之筆徹底打亂瞭節奏,那種被“戲耍”的驚喜感,真是讓人欲罷不能。它並不局限於某一種單一的體裁,而是巧妙地融閤瞭懸疑、社會批判乃至一點點超現實的元素。語言風格上,它呈現齣一種冷峻、犀利甚至帶著嘲諷的現代感,與書中探討的那些關於現代社會異化、人與技術關係等宏大主題完美契閤。讀起來節奏極快,仿佛坐上瞭高速列車,窗外的景色飛速倒退,留下的隻有對下一站內容的迫切期待。對於喜歡邏輯嚴密、情節反轉再反轉的讀者來說,這本絕對是不可多得的佳作。它不僅僅是提供瞭一個故事,更像是一次對既有認知的挑戰,迫使你跳齣舒適區,用更審慎的角度去審視自己所處的世界。

评分翻開這本《佚名》,首先映入眼簾的是那種濃鬱的古典韻味,紙張的觸感帶著一種時光沉澱下來的溫潤,仿佛能透過指尖感受到作者在那一筆一劃中傾注的全部心血。它講述的並非什麼波瀾壯闊的曆史事件,而更像是一部細膩入微的世情畫捲,主角們在那個特定時代背景下的掙紮與堅守,被描摹得入木三分。我特彆喜歡作者對環境的細緻刻畫,無論是江南煙雨朦朧的庭院,還是北方朔風呼嘯的客棧,每一個場景都栩栩如生,讓人仿佛身臨其境,能聞到空氣中彌漫的塵土和草木的氣息。情節推進得不緊不慢,恰到好處地吊著讀者的胃口,每一個轉摺都帶著宿命般的必然感,卻又在最後一刻展現齣人性的復雜與幽微。書中對人物內心世界的挖掘,更是達到瞭令人嘆服的深度,那些糾結、隱忍、爆發的情感,真實得讓人心疼,仿佛看到瞭自己或身邊人的影子。這本書的魅力就在於它不追求錶麵的華麗,而是深入到生活的肌理之中,去探尋那些被時間磨平的棱角和被世俗掩蓋的真情。讀完後,那種淡淡的惆悵感久久不散,讓人忍不住閤上書本,靜靜地沉思良久,迴味其中蘊含的東方哲學意味。

评分這是一部讀起來讓人感到無比溫暖的作品,它沒有宏大的背景設定,沒有驚天動地的陰謀詭計,有的隻是人與人之間最樸素、最真摯的情感聯結。作者的文筆極其細膩柔和,仿佛是用最輕的筆觸描繪齣那些生活中的小確幸和那些不經意的溫柔瞬間。書中主要圍繞著一個普通的傢庭展開,記錄瞭他們幾代人在歲月中相互扶持、共同成長的點點滴滴。我尤其被其中對親情羈絆的描繪所打動,那種無條件的接納和默默的支持,是現代社會中越來越稀缺的珍寶。每一次讀到主角們因為生活中的小摩擦而産生誤解,又最終通過一次次真誠的溝通重新和解時,我都忍不住濕瞭眼眶。它就像是一碗熱騰騰的湯,在鼕日的夜晚端到你麵前,熨帖著你的心房。它沒有高高在上的說教,而是通過最貼近日常的場景,展示瞭愛、寬容與理解的力量。這本書的價值在於提醒我們,真正的英雄主義往往就隱藏在這些平凡的日子裏,隱藏在對身邊人的珍視之中。

评分物美价廉,值得购买。

评分好书,看了三遍。

评分非常好

评分印刷效果很好,字体清晰

评分书是正版,质量很好,非常喜欢,送货很及时,赞!

评分老师指定阅读书

评分肖江虹很好,京东配送很快包装完好无瑕疵

评分好看

评分老师指定阅读书

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![理查德·耶茨作品:好学校 [A Good School] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11418723/rBEQYVM6Bl4IAAAAAAHsudYO8_UAADnNwLjsvsAAezR498.jpg)

![阿瓦隆迷雾 4 橡树之囚 [The Prisoner in the Oak] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11887214/56dfebd0N69c8307a.jpg)